_Makaber bis bizarr – dekadent eben_

„Furcht und Leidenschaft, Verfall und Tod: Das sind die großen Themen der britischen Dekadenzphantastik. In 30 makabren geschichten – die meisten davon deutsche Erstveröffentlichungen – gewinnt das dunkle Erbe der Dekadenz faszinierende Gestalt.“ (Verlagsinfo)

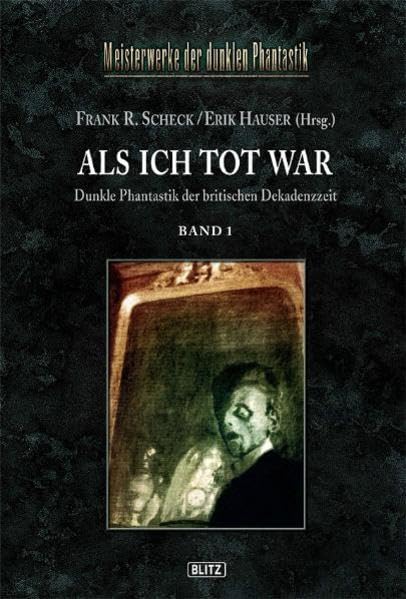

Das vorliegende Buch ist der erste von zwei Bänden, in denen sich bekannte Autoren wie Jerome K. Jerome („Drei Mann in einem Boot“), Max Beerbohm, M. P. Shiel („Huguenins Frau“) und Arthur Machen („Der große Gott Pan“) wiederentdecken lassen.

_Die Herausgeber _

Frank Rainer Scheck, geboren 1948, Studium der Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaften. Seit 1976 Lektor in einem deutschen Verlag, seit 1993 freier Schriftsteller. Veröffentlichung mehrerer Sachbücher, langjährige Beschäftigung mit der Literatur des Phantastischen; diverse Publikationen, zuletzt die Anthologie (mit Erik Hauser) „Berührungen der Nacht“ (Leipzig 2002).

Erik Hauser, geboren 1962, Studium der Anglistik, Germanistik sowie der Vergleichenden und Allg. Literaturwissenschaft. Magister und Staatsexamen. 1997 Promotion mit einer Dissertation über den „Traum in der phantastischen Literatur“ (Passau 2005). Gymnasiallehrer in Mannheim und Lehrbeauftragter an der Uni Heidelberg.

_Das Vorwort_

Der Herausgeber Scheck betont zunächst die Alleinstellung der vorliegenden Anthologie: Es handle sich um die erste ihrer Art nicht nur im deutsch-, sondern auch im englischsprachigen Raum. Das ist erstaunlich, hat es doch schon etliche Gothic-Tales-Anthologien gegeben, so etwa von Joyce Carol Oates („Zombie“) und Patrick McGrath („Spider“). Deshalb findet es Scheck nötig, seinen Begriff der Dekadenten Phantastik vom Gothic-Begriff abzugrenzen.

Für ihn und v. a. für Hauser erstreckt sich diese Dekadenz von 1937 bis zum Ersten Weltkrieg, erst in Frankreich, dann – in der Nachfolge Poes – auch im viktorianischen Großbritannien, jedoch nur sehr rudimentär in Deutschland. Mit Exponenten wie Oscar Wildes „Bildnis des Dorian Gray“, dem Werk Baudelaires, Poes, M.P. Shiels, Verlaines und anderen ist es in der Tat schwer, eine Abgrenzung zu finden. Hauser erhöht diese noch, indem er die französischen Symbolisten wie Baudelaire und Verlaine hinzurechnet, die Ästhetizisten wie Theophile Gautier und sogar Teile des Naturalismus.

Aber da es sich um eine Anthologie BRITISCHER Erzähler handelt, fällt es dem Uneingeweihten schwer, Namen wie M.P. Shiel, O’Sullivan usw. zuzuordnen. Nur Arthur Machen („Der große Gott Pan“) und Jerome K. Jerome („Drei Mann in einem Boot“) dürften allgemein bekannt sein. Scheck teilt sie alle summarisch der britischen Dekadenz zu.

Kein Wunder also, das sich am Schluss Scheck rechtfertigen muss, dass er nicht zehn oder 20 weitere Geschichten ausgewählt hat und es bei exakt 30 Erzählungen bewenden lassen musste. Natürlich ließ er alle Romane und Novellen außen vor und nahm vor allem Kurzgeschichten auf.

Damit die Verwirrung nicht zu groß wird, ist jedem der Autoren eine mehrseitige Kurzbiografie vorangestellt, die ihn oder sie ausgezeichnet charakterisiert.

_Die Einleitung (Erik Hauser)_

Während Scheck die makroökonomischen und kulturhistorischen Hintergründe der Dekadenz auszeichnet, ist es Hausers Aufgabe, die psychologischen Entstehungsbereiche aufzuspüren. Leider, so gibt er zu, gebe es immer noch keine hinreichende Erklärung, wie aus ökonomischen Veränderungen wie der Industriellen Revolution ein Metapherngeflecht in Geistergeschichten und anderen Phantastika entstehen könne.

Ein Erklärungsansatz könne sein, dass sich das anonymisierte Individuum, das vom industriellen Kapitalismus zu einem namenlosen Humankapital reduziert worden ist – in London lebten anno 1911 rund 4,5 Mio. Menschen -, wie ein Gespenst vorgekommen sein muss: wurzellos, unschuldig verurteilt, im Bemühen, dass man sich seiner erinnere.

Diese Bedingungen mussten ihre Auswirkungen auf die Kultur und Geistesgeschichte haben. Die Untersuchung dieser Voraussetzungen führt zu einem Überblick über die Ausformungen und die Akteure der englischen Dekadenz, insbesondere auf literarischer Ebene. Am Schluss wird die Frage gestellt, ob die Dekadenz überhaupt schon vorüber ist oder immer noch anhält – denn den Hochadel gibt es ja schließlich auf der Insel immer noch.

_Die Erzählungen _

_1) Vincent O’Sullivan: Als ich tot war_

Ein junger Mann stirbt und merkt es nicht. Deshalb verblüfft es ihn zunächst, dass sich die Bediensteten so merkwürdig wie Trauernde aufführen. Keiner reagiert auf seine Berührungen. Als am nächsten Tag seine unausstehliche Schwester eintrifft, versucht er ihr ein Messer in den Hals zu stoßen. Zwecklos. Sie läuft nur zeternd davon, die Leiche blute. Am dritten findet der Trauerzug im Schneetreiben statt und er schaut traurig und mutterseelenallein zu. Erst da ruft er Gott an, sich immer noch weigernd, tot zu sein …

|Mein Eindruck|

„Dekadent“ ist hier die Ablehnung des Glaubens an die Götzen der Neuzeit, an die Wissenschaft und die Medizin – und an Gott sowieso. Dieser Atheismus wird jedoch durch den Verlust der Körperlichkeit Lügen gestraft. Am Schluss sehnt sich der Entstofflichte nach der Geborgenheit im Jenseitigen, im Metaphysischen, im „lieben Gott“. Zu spät.

_2) Vincent O’Sullivan: Madame Jahn_

Georges Herbout, ein Pariser Müßiggänger, hat sich in seinem Schlafzimmer erhängt, und so spricht der ganze Faubourg darüber. Doch keiner ahnt, was ihn in den Tod getrieben haben mag, wo er doch gerade das Erbe seiner wohlhabenden Tante, der Madame Jahn, angetreten hatte. Der Erzähler verrät uns den Grund.

Georges führt ein aufwendiges Flaneurdasein, wobei das Gros der Zuwendungen seiner Tante für eine kleine goldblonde Tänzerin draufgeht. Eines Tages teilt ihm der geistliche Beistand seiner Tante auf der Straße mit, Georges werde der Alleinerbe sein, angesichts seiner täglichen Besuche. Diese Neuigkeit spornt den Tunichtgut erst recht an, dem Ableben seiner Tante ein wenig nachzuhelfen: ein Messer ins Herz und fertig. Er denkt sogar daran, es so aussehen zu lassen, dass der Mord auf das Konto des Hausmädchens und seines Geliebten gehe.

Doch schon am ersten Tag nach der Beerdigung der Tante, als sich Georges gerade über das Verjubeln seines neu gewonnenen Reichtums Gedanken macht, tritt ein junges Mädchen in das sorgfältig abgeschlossene Zimmer, geht zu der Schublade, aus der die Tante stets das Geld für Georges holte und setzt sich an den Tisch, um Georges anzustarren. In Panik flieht der Mörder vor diesem Geist. Doch er muss noch sechs weitere nächtliche Erscheinungen überstehen. Wir wissen, dass er das nicht überlebt …

|Mein Eindruck|

Was hier wie eine der üblichen Räuberpistolen klingt, entbehrt nicht einer neuen Motivation: Geldmangel, schon klar, aber nicht aufgrund gescheiterter Investitionen eines Kapitalisten, sondern wegen der hohen Kosten des Müßiggangs. Das ist neu. Der gute Georges muss nicht nur die Tänzerin aushalten, damit sie ihm ihre Gunst gewährt, sondern auch noch beim Pferderennen wetten, um die Mätresse zu bezahlen.

Als blutiger Anfänger hat er auch dort kein Glück, und schon bald sieht er mit Missvergnügen, wie sich die Tänzerin einem anderen Burschen zuwendet – einem Deutschen, ausgerechnet! Die Demütigung ist umso größer, als es ja gerade die Deutschen waren, die der Grande Nation im Krieg von 1870/71 die größte militärische Niederlage der Neuzeit beibrachten.

_3) Vincent O’Sullivan: Willenskraft_

Der Ich-Erzähler verfolgt seine Frau mit solch glühendem Hass, dass ihre Lebenskraft zusehends schwindet. Ihr einziges Verbrechen: blendende Schönheit. Als sie endlich im Sterben liegt, spricht sie zu ihm. Warum er ihr stummes Flehen um Gnade nie erhört habe? Er antwortet nicht. Sie werde ihm jetzt seinen Willen tun, doch solle er sich nicht in Sicherheit wiegen: Noch aus dem Grab werde sie ihm die Seelenruhe rauben, denn sie habe sich mit den Mächten des Todes verbündet. Er lässt sie neben einer verfallenen Abtei begraben und begibt sich auf Weltreisen.

Nach seiner Rückkehr beginnen die Albträume, sobald er die Gräber neben der alten Abtei auch nur anschaut. Schließlich krabbelt in einer Neumondnacht ein riesiger Käfer auf seinen Esstisch. Seine zwei roten Augen hypnotisieren den Betrachter. Verzweifelt versucht sich der Erzähler bei seiner toten Frau freizukaufen: Geschmeide, Preziosen und allerlei Wertvolles und Seltenes wirft er in ihre Gruft. Es ist nie genug. Schließlich wird er neben ihr begraben. Kaum ist das Grab zugedeckt, hören die Trauergäste zwei Stimmen. Sie könne ihm nie vergeben, denn dies stehe außerhalb ihrer Macht. Als man die Gruft entsetzt öffnet, bietet sich den Totengräbern ein verwunderliches Bild des Grauens …

|Mein Eindruck|

Schönheit als Verbrechen – darauf konnten bloß die Viktorianer kommen (und die Puritaner machten es ihnen in den USA vor). Dies ist keine morbide Romantik mehr, in der schöne Frauen die „Krankheit zum Tode“ in sich tragen (Tuberkulose war eine Volkskrankheit), dies ist eine Verfolgung der Schönheit. Kein Wunder also, dass der grundlos hassende Mann am Schluss die gerechte Strafe von den Mächten des Todes erhält.

Die Story ist straff erzählt und berührt den Leser. Der Schluss liefert eine passende Pointe.

_4) Arthur Quiller-Couch: Das Spiegelkabinett_

Reggie Travers hasst Gervase bis aufs Blut, und zwar so sehr, dass er ihm aus dessen Klub folgt, um ihn auf offener Straße niederzuschießen. Sein früherer Studienkollege Gervase hat es zu etwas gebracht und ihm schließlich auch noch die geliebte Elaine ausgespannt. Reggie hingegen ist zerlumpt und völlig abgebrannt. Doch sein Plan wird vereitelt, als zwei Polizisten ihn stellen und durchsuchen wollen. Da taucht Gervase auf und kauft ihn quasi frei. Er führt ihn zu einem bestimmten Haus im Norden des Londoner Stadtzentrums.

In diesem Haus fanden früher Kartenspiele statt, solange bis der ständige Verlierer, ein Graf C., daraus einen Spiegelsaal bauen ließ. So, das hoffte er wohl, konnte ihn seine Mitspieler ihn nicht mehr betrügen. Der Saal steht schon seit Langem leer und es riecht nach Ratten. Gervase wischt den Staub ab, setzt sich an den Spiegeltisch und legt seine eigene Pistole darauf. Zeit sich zu unterhalten. Wird Reggie aber jemals seine Elaine wiederbekommen?

|Mein Eindruck|

Das Leben ist ein Glücksspiel, und man muss schon ein verdammt guter Spieler wie Gervase sein, um den Sieg davonzutragen. So lautet wohl die Moral von der Geschicht. Leider bringt der Autor diese Story nicht besonders gut auf den Punkt, sondern verliert sich gern in Nebensächlichkeiten und kopiert dabei noch Poes Story „William Wilson“. Nicht gerade ein erinnernswerter Beitrag zu dieser Auswahl.

_5) Bernard Capes: Der Wasserfall_

Der einsame Bergwanderer verliert den rechten Weg irgendwo im Berner Oberland. Einzig der blasse Aiguille Verte weist ihm im Mondschein den Weg. So gelangt der Wanderer in ein einsam gelegenes Bergdorf namens Bel-Oiseau (schöner Vogel). Da fällt ihm ein schwachsinniger Bursche direkt vor die Füße. Es ist Camille, Sohn von Madame Barbière, die den müden Wanderer gnädig aufnimmt, denn es gibt sonst keine Herberge in dem Weiler.

So kommt es, dass er von Madame erfährt, wie Camille vor acht Jahren seinen Verstand verlor und mondsüchtig wurde. Es gibt an einem der Wasserfälle der Umgebung eine ganz besondere Stelle in einer kleinen Höhle. Und wenn das Licht des Vollmondes in einem ganz bestimmten Winkel in den Hintergrund dieser Höhle fällt, entsteht ein besonderer Effekt: ein überirdischer Glanz. Dieser Anblick raubte Camille den Verstand.

Neugierig geworden sucht der Wanderer ebenfalls nach dieser Erscheinung und wird auch mit Camilles Hilfe tatsächlich fündig. Allerdings muss er noch ein paar Tage warten, bis der Mond wieder voll ist und der Bach genügend Wasser führt. Wird er bald ebenfalls des Wunders ansichtig werden – und wahnsinnig werden?

|Mein Eindruck|

Das Göttliche direkt zu sehen, ist den Menschen verboten. Numinose Anblicke können daher nur vom Abglanz des Wunders der höheren Welt erhascht werden. So auch hier. Nur unter ganz bestimmten Bedingungen lässt sich das Wunder erblicken, und auch nur von dem, der dafür Opfer darbringt und in Demut kommt.

Das Wunder zu sehen, ist jedoch mit Gefahren verbunden – sonst verlöre es ja seinen Wert. Die größte Gefahr ist für unseren Wanderer und Ich-Erzähler nicht körperlicher Natur, sondern geistiger. Wird es ihm wie einst Camille ergehen?

Diese Story wurde sicher nicht von einem Katholiken geschrieben, sondern von einem mystischen Pantheisten, der das Göttliche in der Natur ringsum zu finden hofft. Doch was er in seiner Vision auf dem Monde zu sehen bekommt, offenbart das Grauen … Es ist einer der sympathischeren Beiträge der Auswahl.

_6) Richard Garnett: Der satanische Papst_

Der Teufel versucht im 10. Jahrhundert die Seele des Theologiestudenten Gerbert in Cordoba. Gerbert gibt seine Seele nicht her, ist aber einverstanden, nach 40 Jahren dem Teufel einen Wunsch zu erfüllen. Gebongt! Gerbert wird umgehend zum Abt von Bobbio in Italien berufen, steigt über die Ränge Bischof und Erbischof zum Kardinal auf, um dann am 2. April 999 zum Papst „gekrönt“ zu werden. Als Silverster II. führt er die arabischen Zahlenzeichen ein und verbessert die Uhr, neben einigen Reformen. Allgemein erwirbt sich das mehrsprachige und philosophisch und alchimistisch bewanderte Kirchenhaupt den Ruf eines Schwarzmagiers.

Pünktlich nach 40 Jahren erscheint Luzifer wieder in Gerberts Gemächern. Er erwartet, leichtes Spiel zu haben. Gerbert lässt sich darauf, dem Widersacher zwölf Stunden lang seine Gestalt zu leihen. Für diese Zeit sieht Satan aus wie der Hl. Vater selbst. Kaum hat sich Gerbert zurückgezogen, als bereits sieben Kardinale hereinstürmen, die Dolche gezückt. Sie wollen Gerbert umbringen. In einer Menschengestalt bewältigt muss der arme Teufel erdulden, dass sie ihn untersuchen – so entdecken sie den Huf am linken Bein!

Verblüfft, erschüttert und ehrfürchtig stecken die Kardinäle Seine höllische Majestät (oder doch Heiligkeit?) erst einmal in den Kerker. Doch es dauert nicht lange, bis Anno, der Erste der sieben auftaucht, um Luzifer ein Angebot zu machen. Er entfernt auch freundlich Knebel und Fesseln. Kaum hat Anno ausgeredet, als auch schon Benno mit Essen und Angeboten naht. Anno lauscht unterm Tisch. Und so weiter, bis alle sieben ihr Sprüchlein aufgesagt haben. Dann sind allerdings die zwölf Stunden um, und der Höllenfürst kann in seine ursprüngliche Gestalt zurückkehren …

|Mein Eindruck|

Diese kleine Story ist der humoristische Höhepunkt dieses ersten Bandes der Anthologie. Der Autor ist ein ungewöhnlich hoch gebildeter Schriftsteller – er schrieb 177 Artikel für das „Dictionary of National Biography“ – und war für mehrere Jahrzehnte der Leiter des Lesesaals im British Museum (ab 1875). Als Anglikaner fiel es ihm leicht, die katholischen „Papisten“ zu kritisieren. Ende des 19. Jahrhunderts ließ sich der Papst sogar für unfehlbar erklären. Seine Story schildert eine römische Kirche, deren Verkommenheit sogar Satan überfordert.

Bemerkenswert ist bei dieser faustischen Angelegenheit, mit welcher Sachkenntnis die Voraussetzungen für einen Seelenkauf dargelegt werden. So darf bekanntlich kein GUTER freiwillig die Hölle betreten, denn dann hätte Satan seinen Daseinszweck verfehlt und müsste stante pede abdanken. Ironisch fand ich auch, dass ein angeblicher „Schwarzmagier“ – was wir heute einen Wissenschaftler nennen würden – den Widersacher auszutricksen weiß.

_7) H.B. Marriott Watson: In den Sümpfen_

Der Ich-Erzähler begibt sich in die nebelerfüllten Sümpfe, um dort seine Geliebte wiederzusehen, die hier lebt. Unheimliches Quaken und Krächzen in Ried und Binsen verunsichern unseren Helden der Liebe, doch schließlich kommt sie zu ihm in seine Arme, und er kost sie. Sie erwartet, dass er sie in sein Reich bringen werde, doch da erhebt sich eine hagere Gestalt, die er zunächst für einen großen Frosch gehalten hat, und weist mit dürrem Finger anklagend auf seine Geliebte. Es ist ein Mensch!

Der hagere, bleiche ungepflegte Wicht mit den laangen feuchten Haaren sagt, SIE habe ihn verdorben, denn einst war er ihr Geliebter, so wie jetzt der neue Galan. Das Paar lässt den Schreihals hinter sich, um per Pferd ins Reich zu gelangen. Da dreht sie sich um, und der Galan hört einen Schrei, ein Plumpsen und Gluckern . Seine Geliebte steht lachend über dem trüben Morast, als sei dort etwas versunken. Er wendet sich mit Grausen, begleitet von ihrem spöttischen Gelächter …

|Mein Eindruck|

Die vollständig als Allegorie angelegte Erzählung kommt ohne Namen und anderes Beiwerk aus, als handle es sich um ein Gemälde von Edward Burnett-Jones („Die Lady von Shalott“) oder Franz von Stuck („Die Sünde“), das sich selbst erklärt. Tatsächlich ist es sehr einfach, diese Allegorie zu deuten.

Der Galan kommt aus der akzeptierten Gesellschaft, seine Liebschaft (man denke an den „Jedermann“) keineswegs, sondern aus dem „Sündenpfuhl“ (ihre eigenen Worte!) der untersten Schichten. Sie ist eine Prostituierte ohne jede Ehre. Was noch mehr ist: Sie freut, wenn sie die Männer, die ihr verfallen, verderben und schließlich entsorgen kann.

Sie ist „Die Sünde“ oder „Lilith“, die dämonische Verderberin, die dem sittlich aufrechten Mann den Garaus bereiten wird. Zumindest was seine gesellschaftliche Stellung betrifft. Insofern handelt es sich um eine höchst sexistische Geschichte, die hoffentlich nur der Unterhaltung dienen soll.

_8) Ella d’Arcy: Die Villa Lucienne_

In den blühenden und duftenden Hügeln der Seealpen über Nizza liegt die titelgebende Villa Lucienne. Hinter der lichtvollen Villa Soleil durch dichtes Gebüsch verborgen, kauert das verfallende Gemäuer inmitten eines wuchernden Gartens. Nur der Gärtner Laurent begrüßt die weibliche Gesellschaft, die sich hierher auf den Weg gemacht hat, um ein Haus für die Sommerfrische zu mieten: Madame de M., ihre Tochter Cecile und deren Tochter Renee sowie die Erzählerin, Madame Coetlegon.

Der Gärtner lässt die Gesellschaft hinein, doch der Jagdhund zieht es vor, draußen zu warten. Er ahnt wohl, dass mit dem Haus, das zuletzt von der verstorbenen Mrs. Gray bewohnt wurde, etwas nicht stimmt. Der Salon ist voller Staub und völlig ungepflegt, behangen mit bizarren Bildern. Plötzlich überkommt die Erzählerin bei Laurents Anblick ein Gefühl der Kälte und Angst. Er weigert sich rundweg, die Damen einen Blick in den nahen Pavillon werfen zu lassen. Diese Schroffheit löst eine Panik aus, und alle hasten hinaus.

Doch da ist etwas, das nur von dem Kind Renee gesehen wurde. Etwas Totes, das sie alle anstarrte. Bis es aufstand …

|Mein Eindruck|

Eine der stimmungsvollsten Gespenstergeschichten, die ich kenne! Die hochgebildete Autorin schafft es, durch zahllose kleine Details ein klares Bild der Umgebung der Erzählerin zu evozieren und so bereits einen leichten Schauder des Grusels zu erzeugen. Erst das Licht der Cote d’Azur und der Villa Soleil, dann die totale Finsternis der Villa Lucienne, schließlich das Grauen darin – das sich in seiner ganzen Tragweite erst im Nachhinein erschließt. Finsterer Verdacht: Laurent könnte die Hausherrin umgebracht und unterm Pavillon vergraben haben – und seitdem geht das Gespenst um …

_9) Eric Count Stenbock: Die andere Seite_

In einem von der Welt abgeschiedenen Bergdorf ist der junge Gabriel ein Sonderling, der von den Gleichaltrigen gehänselt wird. Nur das Mädchen Carmeille liebt ihn, und vielleicht noch seine Mutter Yvonne. Er dient als Ministrant in der grauen Kirche des Abbé.

Nachdem er fasziniert den Erzählungen der alten Oma über einen Hexensabbat gelauscht hat, stößt er auf den von ihr erwähnten Bach, der Diesseits und höllisches Jenseits scheidet. Indem er ihn überschreitet, entdeckt er eine wunderschöne blaue Blume und eine wundervolle Frau, die sich Lilith nennt. Doch jenseits dieser Wunder lauern die Wölfe – wolfsköpfige Männer und mannsköpfige Wölfe – sowie deren furchtbar aussehender Hüter.

Zunehmend entzündet sich die Fantasie des Jungen an diesen Dingen, bis er vergessen hat, welche Worte er bei der Liturgie des Abbé sprechen muss. Er fällt mitten im Gottesdienst in Ohnmacht. Doch er träumt von der blauen Blume und der schönen Frau, bis er schließlich erneut den Bach überquert – und einer der Wölfe wird …

|Mein Eindruck|

An einem unbedeutenden Schauplatz kommt es zur ewigen Schlacht zwischen den Mächten des Bösen, verkörpert im Wolfshüter und seinen Anhängern, und den Guten, verkörpert in den Christen. Dazwischen steht die unentschiedene Frau Lilith, die den Jungen durch ihre Schönheit zu verführen scheint. (Lilith war in der Bibel die erste Frau Adams; er verstieß sie und nahm Eva zum Weib.) Hier wird angedeutet, dass Gabriel, der mit dem Namen eines Erzengels ausgestattet ist, in die Pubertät kommt und „unreine Gedanken“ hat.

Der Text bleibt stets ganz nah dran am Erleben des Jungen, was ich wirklich faszinierend fand. Allerdings übertreibt es der Autor, ein typischer Dekadenzler, mit seinen Beschreibungen der verführerischen, jedoch gänzlich erträumten Frau. Das Tempo der Erzählung ist sehr hoch, und alles geht rasch vonstatten, sodass ich ebenso wie der Held Mühe hatte, zwischen Traum, Vision und Wirklichkeit zu unterscheiden. Das ist natürlich vom Autor gewollt.

_10) Eric Count Stenbock: Viol d’Amor_

Eine englische Dichterin, die Ich-Erzählerin, lernt in Freiburg im Breisgau den Musiker da Ripoli kennen. Der Witwer aus altem Florentiner Adel hat fünf Kinder, drei Söhne und zwei Töchter. Die Dichterin freundet sich mit Anastasia, dem ältesten Kind, an, die ihr nach ihrer Weiterreise Briefe schreibt. Guido, der mit wunderbarer Stimme in der Kirche sang, ist das jüngste und schwächste Kind.

Da Ripoli musiziert nicht nur, sondern baut auch seine Instrumente selbst. Diesmal versucht er sich an einer Viol d’Amor, einem Mittelding aus Viola und Violoncello. Die drei Söhne haben in einer alten alchimistischen Schrift gelesen, dass ihr Ton am süßesten sei, wenn sie auf Saiten gespielt werde, die aus der Haut eines geliebten Menschen gefertigt seien. Andrea und Giovanni lassen sich unter Aufsicht Anastasias diese Haut entnehmen und die Wunde verarzten. Nicht so Guido: Er geht zu einem „jüdischen Quacksalber“ und wird krank.

Als Guido darniederliegt und Anastasia, um ihn zu trösten, die Viol d’Amor mit einer schönen etruskischen Melodie spielt, tritt ein Schatten ins Zimmer …

|Mein Eindruck|

Offenbar begehen die drei Söhne durch das Hautherausschneiden eine Art Frevel, der den Grundgedanken der Liebe ad absurdum führt. Und dieser Frevel wird am Jüngsten gesühnt. Da hilft die schönste Melodie nichts. Der Vater zerstört sein schönes Instrument, das angeblich Unglück gebracht hat.

Der Ton und das Ambiente verführen nicht nur die Ich-Erzählerin dazu, sich wie im italienischen Mittelalter der Renaissance zu fühlen, sondern auch der Leser kommt nicht umhin, in Nostalgie zu schwelgen. Der Autor assoziiert Leonardo da Vinci und Tizian, sogar Gabriel Dante Rossetti und dessen Präraffaeliten – der Kunstfreund weiß Bescheid.

_11) Eric Count Stenbock: Ein moderner Sankt Venantius_

Prinzessin Faustina ist von der Zirkusvorstellung gelangweilt. Ohne Blutvergießen hat sie keinen Spaß daran. Sie schlägt ihrem Galan vor, es wie bei den Christenhinrichtungen im Kolosseum zu machen und einen Jungen den Löwen vorzuwerfen. Welche teuflisch gute Idee! Mit der Erlaubnis der Prinzessin bietet der Galan dem Zirkusdirektor 10.000 Francs dafür, dass der Junge Venantius in den Käfig der Löwen geht. Für 40.000 Francs ist der empörte und entsetzte Zirkusdirektor einverstanden. Der Junge wird in den Löwenkäfig geschickt.

Doch Venantius ist kein gewöhnlicher Junge. Unter den Jungs des Zirkus ist er der Allerfrömmste, der Sanftmütigste, denn alles, was er in seiner Freizeit tut, ist Beten. Als er den Käfig betritt, zerfleischen ihn die Löwen nicht, sondern legen sich neben ihn und bewachen ihn gegen jeden Versuch, ihm zu nahe zu kommen.

Wie langweilig – derart zahme Viecher! Die Prinzessin ist empört. Ihr Galan muss etwas unternehmen. Doch schon bald gibt es wirklich Blutvergießen …

|Mein Eindruck|

Venantius von Camertino lebte im 3. christlichen Jahrhundert und wurde unter Kaiser Decius gefoltert und getötet. In Camertino steht die ihm geweihte Kirche bis heute. „Venantius“ bedeutet lediglich „aus Venedig stammend“. – Der Junge in der Erzählung wird tatsächlich durch sein Opfer und seinen Tod zu einem Heiligen. Durch dieses Beispiel wird der Galan der Prinzessin bekehrt und wendet sich mit Grausen von diesem weiblichen Ungeheuer. Schon bald segnet auch er das Zeitliche.

Warum wurde diese christliche Heiligen-Legende ins 19. Jahrhundert verlegt und dann in diesen Band aufgenommen, fragte ich mich. Der Grund ist der Aspekt der Dekadenz, der diesmal in der moralischen Skrupellosigkeit, der Vergnügungssucht der Prinzessin zeigt. Dass der Galan bekehrt wird, lässt den Schluss zu, dass es in den Augen des selbst ziemlich seltsamen Autors für Dekadenz eine Heilung gibt: den Glauben.

_12) Charlotte Mew: Eine Weiße Nacht (1903)_

Der englische Ich-Erzähler Cameron treibt sich im Frühjahr 1876 gerade in Madrid herum, als er von seiner Schwester Ella die Bitte erhält, sie und ihren Mann zu einem reizvollen Ort seiner Wahl zu führen, um Ellas Hochzeitsreise einen besonderen Reiz zu verleihen. Gesagt, getan. Mit dem Maultier geht’s ins wüstenhafte Landesinnere und ins hinterletzte Dorf, bis zu endlich zu einem düsteren Konvent gelangen, der die durch orientalisches Aussehen beeindruckt.

Ohne groß um Erlaubnis zu fragen, betreten sie erst die Kirche und bewundern dann den Kreuzgang, denn hier lebten offensichtlich mal Mönche oder Nonnen. Als sie die Düsternis der Kirche wieder verlassen wollen, finden sie die Ausgangstür verschlossen. Auf ihr Rufen kommt niemand – gefangen! Schon bald sind alle Streichhölzer aufgebraucht.

Doch dann, so um Mitternacht, öffnet sich die Tür erneut, doch nur um eine seltsame Prozession einzulassen. 50 bis 60 Mönche treten ein und singen ein unheimliches Lied, dass immer wieder von einer weiblichen Dissonanz gestört wird. Allen voran gehen drei Mönche, zwei mit Kerzenhaltern, zwischen ihnen einer mit einem Kreuz.

Dahinter folgt eine ganz in Weiß gehüllte Frau, die offenbar in Trance ist. Sie wird von den Mönchen zum Altar geleitet, doch zu welchem Zweck, fragt sich der heimlich beobachtende Cameron. Auch Ella und ihr Mann King haben sich ins Chorgestühl zurückgezogen, denn die Prozession ist allen unheimlich. Die Prozession stoppt vor dem Altar. Dort offenbart sie ihren eigentlichen Zweck: eine Totenmesse.

Die zum Bestimmte ist keine andere als die Nonne, die nun Augen und Mund verschlossen bekommen. Doch Cameron sieht ganz genau und erstaunt, wie sie lächelt. Sie sieht sich als Ancilla Domini, als Magd des Herrn. Und als solche wird sie, nach zwei Stunden unablässiger Gebete und Gesänge der zahlreichen Mönche, in der Kapelle in ein Grab gelegt, das einen Ehrenplatz innehat: Es liegt genau in der Mitte.

Ellas Mann will mit dem Revolver Einhalt gebieten, doch Cameron hindert ihn daran, denn es könnte sonst zu einem schrecklichen Zwischenfall kommen. Ella ist bereits völlig mit den Nerven fertig, und sobald die Mönche die Kirche verlassen haben, machen sich die zwei Männer ohne sie an die Aufgabe, die Begrabene zu suchen. Doch sie finden die Grabplatte erst bei Sonnenaufgang, und selbst dann vermögen sie sie nicht zu heben.

Ella hat nichts Eiligeres zu tun, als sich beim britischen Konsul zu beschweren. Doch der weise Mann schüttelt nur den Kopf. „In diesem Land gibt es noch viel schrecklichere Dinge, die hinter dem Vorhang der Kirche getan werden, und sie alle sind vollständig meinem Zugriff entzogen.“ Binnen Stundenfrist verlassen die drei Briten das Land, wie vom Konsul geraten. Doch Ella findet nie wieder ruhigen Schlaf.

|Mein Eindruck|

Die Autorin war die Geliebte der Autorin Ella d’Arcy, weshalb der Name der weiblichen Figur in dieser Geschichte kein Zufall ist. Aufgrund dieses Kontextes lässt sich die Erzählung auf zwei Ebenen deuten: auf der biografischen und auf der gesellschaftlichen. Biografisch gesehen begräbt sich die Autorin aus Liebe zur verlorenen Ella selbst. Gesellschaftlich gesehen lässt sich die Nonne stellvertretend für alle Frauen unter dem Joch des Patriarchats begraben. So kann der Herausgeber die Erzählung auf eine Stufe mit Frances Gilmans berühmter Geschichte „Die gelbe Tapete“ (dt. bei Reclam) stellen. Das finde ich übertrieben.

Davon ganz abgesehen fordert die Geschichte dem Leser eine Menge Geduld ab, denn vertraute Banalitäten wie singende und psalmodierende Mönche werden bis ins kleinste Detail des Phänomens und seiner Wahrnehmung und Empfindung geschildert. Für den Zeitgenossen der Autorin waren es allerdings keine Banalitäten. Da es keine nennenswerte Anzahl von Katholiken in England gab, konnten die hier geschilderten Rituale nur exotisch und bizarr, also „grotesk“ oder „gothic“ wirken. Ich jedoch fand sie eigentlich nur langweilig.

_13) Jerome K. Jerome: Silhouetten_

Jerome, der Ich-Erzähler, wuchs als Sohn eines Minenbesitzes in Wales auf. In einer Art Rundgang schildert er erst die Landschaft der wilden Meeresküste, dann die von Kohlestaub überzogene Landschaft der Bergwerke. Dort, im Black Country, ist alles schwarz überzogen, und sogar der Regen fällt schwarz vom rußigen Himmel.

Selbstverständlich leben hier Menschen. In seiner kursorischen Art streift der kindliche Erzähler die Entdeckung einer männlichen Leiche, die 40 Jahre unter einem Küstenfelsen vergraben lag, und den Angriff einer aufgebrachten Menge auf seinen Vater, weil dieser angeblich einen Verbrecher beherbergt und schützt. Nun ist es am Leser, eins und eins zusammenzuzählen.

|Mein Eindruck|

Die Landschaftsbeschreibungen sind wunderschön, denn sie tränken die Küstengegend mit Mythen und Legenden, sodass sie zum Leben erwacht. Das Meer erinnert an die nordische Göttin Ran in ihrer Unberechenbarkeit. Und wie es Ran bzw. Beelzebub will, spielt ihr Sturm mit den Strandfelsen, als wären es Murmeln.

Ganz im Gegensatz zu diesem mythischen Ton steht die zweite Hälfte der Erzählung, in der die Konfrontation des Vaters mit dem Mob geschildert wird. Welcher Zusammenhang zwischen erstem und zweitem Teil besteht, muss der Leser selbst entscheiden. Eine rationale Erklärung gibt es nicht. Aber das Geschehen endet auf einer friedlichen Note.

_14) Max Beerbohm: A.V. Laider_

Der namenlose Ich-Erzähler kommt nach einem Jahr erneut wegen einer Grippe in diese Pension am Meer, um sich zu erholen. An der Briefwand entdeckt er jenen Brief, den er vor einem Jahr an A.V. Laider geschrieben hatte, seinen damaligen Leidensgenossen. Mit Laider hatte er eine angeregte Diskussion über den Stellenwert von Vernunft und Glauben geführt. Dabei gab Laider zu, wie der Erzähler an die Chiromantie zu glauben. Dieser Glaube habe jedoch nicht verhindern können, dass er zum mehrfachen Mörder geworden sei.

Wie das, will unser Chronist – einigermaßen bestürzt – wissen. Nun, hebt Laider an, er habe seinen Onkel Col. Elbourn in Hampshire besucht, wo er auf dessen Landsitz einige Tage mit dessen netter Familie habe verbringen können. Am letzten Abend erwähnte der Colonel, dass Laider aus der Hand lesen könne. Ein großes Aufhebens wurde darum gemacht, sodass es ihm nur mit Mühe gelang, alles abzustreiten.

Das gelang ihm jedoch auf der Zugfahrt am nächsten Morgen nicht mehr. Doch als er allen nacheinander aus der Hand las, stieß er auf eine merkwürdige Gemeinsamkeit: Alle würden binnen Kurzem eines gewaltsamen Todes sterben. Genau wie er es schon seit einem Jahr für sich selbst befürchtet habe. Und so kam es auch. Er erwachte in einem Krankenhausbett, und als der Colonel ihn besuchte, erfuhr er von dem schrecklichen Zugunglück, bei dem die Damen und Mr. Blake umgekommen seien.

Nun, ein Jahr später, merkt unser Chronist, dass sein Brief an A. V. Laider verschwunden ist. Ergo muss Laider anwesend sein. Er findet ihn auf einem Strandspaziergang. Doch erst nach einer Vereinbarung über die Bedingungen einer möglichen Konversation findet sich Laider bereit, mit ihm zu sprechen: Er habe alles von A bis Z erfunden. Aber dafür gebe es einen guten Grund …

|Mein Eindruck|

In der Diskussion über die Macht von Glaube und Vernunft, wie sie laut Erzähler in der Zeitung geführt wird, schlägt der Autor also eine dritte Möglichkeit vor. Zwar ist Laider, wenn er an Grippe leidet, ein willensschwacher Mann, aber auch keine Marionette. Vielmehr hat er sich einen psychischen Mechanismus erworben, der auf das Erfinden von guten Lügen hinausläuft.

Auf diese Weise bestärkt er den Frager, also unseren Chronisten, in seinem Glauben und sammelt Sympathiepunkte. Zugleich kann er ihm Lebenserfahrung vorspiegeln, die sich so oder so auslegen lässt. Alles eine Frage der Perspektive und der jeweiligen Notwendigkeit. Ohne jemals einen eigenen Standpunkt einnehmen und verteidigen zu müssen, mogelt sich Laider also so durch. Ob hier der Autor ein Symptom seiner Zeit anprangert, ist schwer zu beurteilen. Denn mit Laider mogelt er sich so durch.

_15) Max Beerbohm: Enoch Soames_

Der Ich-Erzähler Max Beerbohm lernt eines Tages in London den fahlen Mann Enoch Soames kennen, einen bis dato recht unbekannten Dichter und Erzähler. Er ist so unbekannt, dass ihn kaum jemand kennt, aber aus irgendeinem Grund hat Max Mitgefühl mit Soames. Vielleicht ist er ja ein verkanntes Genie? An Selbstbewusstsein mangelt es Soames jedenfalls nicht. Doch seine Gedichte erschließen sich dem Leser nicht auf Anhieb, nur eine Szene in dem Gedicht „Nokturne“ spricht Max an: Der Teufel tritt darin auf. Soames, so weiß Max, betrachtet sich als „katholischen Satanisten“.

Vier Jahre vergehen, bis das Jahr 1997 erreicht ist. Soames ist immer noch ein unbekannter Dichter, wohingegen Max als Theaterkritiker von sich reden macht. Per Zufall stößt er auf ihn wieder am Soho Square in der Londoner Innenstadt, und zwar im kleinen „Restaurant zum 20. Jahrhundert“, dem Vingtième. Wacker schlägt Soames durch die Erfolglosigkeit, nur gestützt auf eine kleine Rente seiner Tante von 300 Pfund pro Jahr. Aber er ist weiterhin überzeugt, dass man in hundert Jahren seinen Namen kennen wird!

Das tritt der „mephistophelische“ dritte Gast an ihren Tisch und stellt sich als der Teufel vor, ein hagerer, recht vorlauter Typ, der Beerbohms Unmut erregt. Satan schlägt Soames einen Handel vor: eine Zeitreise von exakt hundert Jahren in den Lesesaal des British Museum, zwischen 14:10 und 19:00 Uhr, wenn der Lesesaal schließt. Danach würde Soames wieder im Vingtième auftauchen und zwei Stunden später abgeholt werden – zum bescheidenen Zuhause des Teufels.

Topp, der Handel gilt, obwohl Max protestiert. Schwupps ist Enoch in das Jahr 1997 verschwunden, und zwar zum frühen Nachmittag des 3. Juni …

|Mein Eindruck|

Genau an diesem Nachmittag sammelten sich etliche Enoch-Soames-Fans im Lesesaal des British Museum, wenn man dem Herausgeber glauben darf. Sie hatten genau jene graugelbe Uniform an, die Beerbohm – nicht Soames – beschrieb, sobald der Zeitreisende wieder zurück ist, und trugen eine ganz bestimmte Nummer. Soames aber hat den Katalogeintrag von sich abgeschrieben. Darin wird er als „fyktyve Fygur“ von Max Beerbohm bezeichnet …

Tatsächlich macht sich der hinterlistige Autor einen Spaß daraus, die Ebenen von primärer und sekundärer Fiktion zu verwischen und so den Leser zu foppen. Existiert Soames in Beerbohms Bericht wirklich, so wie etwa Sherlock Holmes? Oder ist er nur eine erfundene Figur? Natürlich Letzteres. Aber dabei hat sich der Chronist fiktionalisiert, was auch wieder ein Spaß ist – und ein indirekter Kommentar auf Conan Doyle, dessen „fyktyver Fygur“ Sherlock Holmes ein längeres Leben beschieden war als ihrem Schöpfer. Was doch einiges über die Kunst aussagt.

_Unterm Strich_

Die Themen dieser Erzählungen sind sicherlich nicht jedermanns Geschmack, aber es gibt ja immer mehr Liebhaber des Gothic-Stils, die damit etwas anfangen können. Die Todessehnsucht, die verwischte Grenze zwischen Leben und Tod und schließlich Wesen aus dem Jenseits (vulgo Gespenster genannt) – sie alle bevölkern als Metaphern, Symbole und sogar Allegorien diese Erzählungen.

Die meisten Geschichten in dieser ersten Auswahl (es gibt ja noch einen zweiten Band) haben mir ganz gut gefallen, ein paar sind sogar herausragend, so etwa „Die Villa Lucienne“, die den Leser sehr stimmungsvoll das Gruseln lehrt, und „Willenskraft“. „Der satanische Papst“ ist hingegen eine lustige Groteske, die gut unterhält.

Etliche Erzählungen sind jedoch mit ihrer eigenen Beschreibung beschäftigt, dass herzlich wenig zu passieren scheint, so die Geschichten von Max Beerbohm (sehr stilvoll und verschmitzt) und „Der Wasserfall“. Die Geschichten von Steenbock ragen darunter hervor, so etwa die vielfach abgedruckte Werwolf-Story „Die andere Seite“, die aber mit christlichen Themen überfrachtet ist.

Von „Modernität“ im heutigen Sinne (also nach 1922) kann man nur sehr eingeschränkt sprechen, weshalb sich diese Geschichten vor allem für Sammler zu eignen scheinen, die sich ein Interesse an diesen altertümlichen Denk- und Empfindungsweisen erhalten haben, beispielsweise durch eine Liebhaberei für Sherlock Holmes und dessen Zeit. Gleichzeitig müssten sie aber auch E. A. Poe, A. Machen und A. Blackwood mögen, was ja nicht immer der Fall ist.

Als Sammlerausgabe ist dieses Buch jedoch eine herausragende editorische Leistung. Sie zeigt sich nicht nur in den sorgfältigen, fehlerlosen Übersetzungen, sondern auch in der umfangreichen Einleitung und den kenntnisreichen Vorstellungen der einzelnen Autoren, die mitunter mit aktuellen Details aufzuwarten wissen, so etwa zum Enoch Soames Day am 3. Juni 1997. Auf diese Weise erübrigen sich eine Bibliografie und ein Stichwortverzeichnis für den Doppelband.

Fazit: vier von fünf Sternen.

|Hardcover: 320 Seiten

Aus dem Englischen von Frank R. Scheck und anderen

ISBN-13: 978-3898402712|

[www.blitz-verlag.de]http://www.blitz-verlag.de

_Frank Rainer Scheck bei |Buchwurm.info|:_

[„Berührungen der Nacht“ Englische Geistergeschichten in der Tradition von M. R. James]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5606