Die drei ??? und der sprechende Totenkopf (Band 5) weiterlesen

Die drei ??? und der sprechende Totenkopf (Band 5) weiterlesen

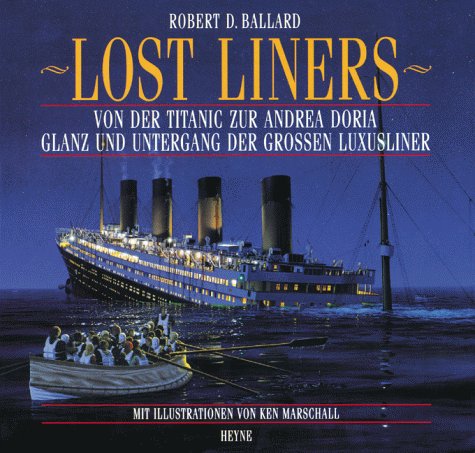

Die Riege der Unterwasserforschungs- und Wrack-Publikationen des Titanic-Entdeckers Robert D. Ballard wäre alles andere als komplett, wenn ich nicht auch seinen Bestseller und zugleich sein Erstlingswerk unter die Lupe nähme, das ihm seinen heutigen Ruf erst verpasst hat. Das Objekt seiner damaligen Begierde hingegen brauche ich ich wohl nicht näher vorstellen: Die RMS Titanic (RMS steht für „Royal Mail Ship“) manchmal in alten Quellen auch als SS Titanic bezeichnet (für „Steam Ship“, also Dampfschiff). Kaum ein Schiff und die es umwabernden Legenden hat die menschliche Phantasie in Sachen tragischer Unglücke so beflügelt wie diese eine Katastrophe. Mich fasziniert die Geschichte bereits seit meinen frühen Kindertagen. Bis heute ist das Interesse daran ungebrochen – und nicht nur meines.

_Der Autor_

Robert Dwayne Ballard ist eine feste Größe geworden, der besagte Fund hat den Grundstein gelegt für den umtriebigen Doktor der Woodshole Oceanographic Institution. Dabei ist er eigentlich Meeresgeologe, der einst das Terrain der Unterwasserlandschaften kartographierte und erforschte. Zum ruhmreichen Titel des Godfathers unter den heutigen Wrackfindern kam er wie die Jungfrau zum Kind. Seine Tätigkeit für die US-Navy und die Entwicklung damals revolutionärer Tiefsee-Forschungs-U-Boote brachte ihm die Anfrage ein, ob er sich – gesponsort vom amerikanischen Militär und einigen anderen – mit seinem hierfür zweckentfremdeten Equipment statt doofe Steine, sturzlangweilige Felsen und an Ödnis kaum zu übertreffende Unterwassergräben zu erforschen, nicht lieber auf die Suche nach dem berühmten Liner machen wolle. Zuvor war 1983/84 schon der Milliardär Jack Grimm zweimal mit seinen privat finanzierten, medienwirksamen Expeditionen gescheitert, wie Ballard später nicht müde wird hämisch zu sticheln.

Er hat es grade nötig. Ballard ist nicht unumstritten, vor allem die Franzosen werfen ihm vor, sie bei der Titanic-Expedition (die man gemeinsam unternahm, der Ruhm jedoch ging alleine an ihn) herzlichst über den Löffel barbiert zu haben. Zumindest waren sie die ersten, die es wagten, seinem neu erworbenen Hochglanzimage ein paar fiese Dellen zu verpassen. Übersteigerte, mediale Geltungssucht ist das Schlagwort. Wer dieses und seine anderen Bücher mehr oder weniger aufmerksam liest, wird feststellen, dass dies gar nicht so weit hergeholt ist. In der Tat ist Ballard ein tüchtiger und fähiger Wissenschaftler, doch der stetige Erfolg seines gepriesenen Suchsystems ist ihm seit damals irgendwie zu Kopf gestiegen. Und wie das so ist, dreht sich die Spirale seither munter weiter: Mit jedem weiteren Wrack wächst sein Ego näher heran an den schmalen Grat des Größenwahns. Kein Wunder, dass er von vielen einer Kollegen mittlerweile geschnitten wird. Derzeit sucht er übrigens die Arche Noah … Petri Heil.

_Unsinkbar – Das Schiff und seine Geschichten_

Eine Menge Mythen ranken sich um das berühmteste Passagierschiff seiner Zeit, das seine Jungfernfahrt von Liverpool nach New York am 14./15. April 1912 denkbar außerplanmäßig beendete. Die unsanfte Begegnung mit dem Eisberg und die darauf folgende Tragödie ist hinlänglich bekannt. Ihre Berühmtheit hat sich bis heute gehalten, zudem kann der Untergang als sicheres Ende des „vergoldeten Zeitalters“ angesehen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Technikgläubigkeit gerade in England schier grenzenlos. Beinahe täglich neue Erfindungen, die das Leben einfacher und komfortabler gestalteten. Der Mensch im sicheren Glauben, die Natur mit Ingenieurskunst auf ewig besiegen zu können – das musste ja irgendwann schief gehen. Ihre Erbauer haben sich eine Menge pfiffiger und bahnbrechender Details einfallen lassen und doch hat es nicht gereicht, um alle Eventualitäten auszuschließen.

Die Titanic war das ikonische Sinnbild dieser euphorischen Ära: Gebaut nach dem letzten Schrei der Technik, mit viel Wert auf pompösen Luxus – weniger jedoch auf Geschwindigkeit und (wie sich in der schicksalsträchtigen Nacht überdeutlich zeigt) auch weniger sicher respektive „unsinkbar“, als man glaubte. Dieses oft bemühte Adjektiv stammt übrigens aus der Presse seinerzeit, die Reederei widersprach dem Superlativ aus Werbegründen natürlich absichtlich nicht. Im Nachhinein konnten sie mit Fug und Recht behaupten, so etwas nie gesagt zu haben. Der Legendenbildung ist das fehlende Dementi aber vollkommen wurscht. Die Realität hat den Nimbus, dass „nicht mal Gott persönlich dieses Schiff versenken“ könne, zerstört. Quid ad est demonstrandum. Gott war dazu nicht nötig, ein popeliger Eisberg reichte vollkommen. Eine ganze Epoche ging nicht nur metaphorisch mit der Titanic baden und beendete die bedingungslose Technikgläubigkeit.

Eine ganze Latte Falschinformationen und Halbwahrheiten hat sich hartnäckig gehalten; so wird sogar heute noch vielenorts unterstellt, Captain E. J. Smith und der Vertreter der White-Star-Reederei Bruce Ismay wären auf das Blaue Band (die Auszeichnung für die schnellste Atlantiküberquerung) aus gewesen. Das ist mit Blick auf die vergleichsweise schwachen Triebwerke der Titanic ausgekochter Dummfug. Dazu wäre sie niemals in der Lage gewesen – wenngleich Ismay nachweislich wohl mehr als einmal gedrängt haben soll, etwas mehr Tempo zu machen, um früher als geplant in NY anzukommen. Das kann man nachvollziehen, bedeutete es doch eine gute Werbung im hart umkämpften Markt, wenn der prachtvollste Pott aller Zeiten das Manko, dafür aber eine eine lahme Schnecke zu sein, ein wenig ablegen könnte. Das Blaue Band jedoch war niemals ein Thema oder auch nur annähernd in Gefahr. Das hielt die Cunard Line mit ihren viel stärker motorisierten Schiffen „Mauretania“ und „Lusitania“ jahrzehntelang.

Klassendenken, zu wenige Rettungsboote (kurios, aber mehr als der Gesetzgeber damals forderte), ein zu nördlicher Kurs, ein fataler Denkfehler in der Konstruktion, fehlende Ferngläser im Ausguck, spiegelglatte See, ein Fahrfehler des Ersten Offiziers, ein Schiff, das nicht zur Rettung erschien – die oft strapazierte „unglückliche Verkettung von Ereignissen“-Liste ließe sich fast beliebig fortführen, um diese Tragödie zu erklären, die vor allem in den Reihen der Zweite- und Dritte-Klasse-Passagieren dem Sensenmann eine große Ernte bescherten, ja ganze Familien auslöschte. Geschichten von Heldenmut, Tragödien, „Be British!“-Gedröhn und eine Band, die bis zum allerletzten Vorhang spielte, sind durch Zeugenaussagen überliefert und haben die Zeit überdauert. Der eigentlichen Grund für das rasche Absaufen konnte nie befriedigend geklärt werden.

Die Untersuchungskommission kurz nach dem Desaster konnte kein Licht ins Dunkel bringen oder wollte es zum Teil auch gar nicht. Mochten sich Zeugen auch noch so widersprechen, man ignorierte es. Man hing einem sehr falschen Schadensbild nach, doch man konnte es in diesem speziellen Punkt wirklich nicht besser wissen. Woher auch? Zu guter Letzt beschuldigte man sogar den Kapitän eines offensichtlich in der Nähe befindlichen Schiffes der unterlassenen Hilfeleistung. Beweisen konnte man Captain Lord sein vermeintliches Fehlverhalten nie so recht. Aber man hatte immerhin schon mal einen publikumswirksamen Sündenbock, den man zumindest für einen Teil der Opfer verantwortlich machen konnte. Man beeilte sich seinerzeit auffällig, die Untersuchung zu einem schnellen Abschluss zu bringen, es ging aus wie das Hornberger Schießen.

Heute weiß man mehr. Der Schaden war eigentlich gar nicht so riesig. Kein 90 Meter langer Riss im Rumpf, sondern „nur“ viele kleine. Diese dafür an besonders prekären Stellen. Das reichte, um den Titanen zu Fall zu bringen. Der Rumpf ist entzwei gerissen, dessen Teile stehen 600 Meter voneinander entfernt auf Grund. Ballard rekonstruierte anhand der Fundlage und Schäden den Ablauf des Untergangs zum ersten Mal schlüssig. Eine ausgefeilte Theorie, die aufgrund ihres sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrades weiterhin Gültigkeit hat. Es kommt nach Bergung einiger Stahlproben vom Wrack (durchgeführt Mitte der 90er vom Discovery Channel – ohne Ballard) sogar eine neue Komponente hinzu: Der Werkstoff soll minderwertig und kältespröde sein, dass heißt bei Temperaturen unter 0° C besonders zum Bersten neigen. Ein weiterer Sargnagel für das Ende des Schiffes in jener kalten Nacht mit Wassertemperaturen um -2° C.

Wie man es dreht und wendet, lange Zeit gab die sagenumwobene Titanic massig Stoff für Spekulationen und ungelöste Rätsel her. Je weiter die Zeit voranschritt, desto wilder wurden die Phantasien. Clive Cussler hebt die Titanic in seinem gleichnamigen Roman gar und lässt sie – logischerweise „etwas“ verspätet, aber immerhin – gesteuert von seinem Lieblingshelden Dirk Pitt in New York einlaufen. In seinem Kielwasser hatten Hebe-Hypothesen Konjunktur, das „Wie?!“ reichte hier vom klassischen Ponton bis hin zu äußerst schrägen Lösungen. Die Japaner kamen auf die Idee, das Wrack mit Tischtennisbällen zu füllen und ihm dadurch Auftrieb zu verleihen. Das ist schon mal schräg. Getoppt wird dieser Plan aber davon, das gesamte Schiff mittels flüssigem Stickstoff in einen künstlichen Eisberg zu verwandeln und diesen dann nach dem Auftauchen in einen Hafen zu schleppen. Das ist zwar kreativ, aber schon nicht mehr schräg, sondern höchst skurril. Einen kleinen Schönheitsfehler hat diese ganze Vorschuss-Kreativität allerdings: Zu diesem Zeitpunkt ist das Wrack noch immer verschollen.

Finden wollte man sie seit langem, doch erst nach 77 Jahren wird der zerschmetterte Leib der Königin der Meere am 1.9.1985 aufgespürt – auch Ballard braucht zwei Anläufe, bis er das dunkle Massengrab in fast 4000 Metern Tiefe fast auf den letzen Drücker seiner Expedition ortet. Endlich ein paar greifbare und belastbare Fakten, die aus dem Schlick des Meeresbodens ans Tageslicht gelangen. Man könnte nun annehmen, dass jetzt mit der Gewissheit endlich Ruhe im Gerüchte-Karton herrschen würde. Weit gefehlt. Robin Gardiner und Dan van der Vat gossen zum Beispiel auch lange nach dem Fund noch viel Atlantik-Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker und fabulierten von einem gewaltigen Versicherungsbetrug der Reederei. Statt der Titanic soll ihr Schwesterschiff Olympic vor Neufundland liegen. Absichtlich versenkt. Klar. Man sieht, Unmengen an Publikationen und Ideen. Manches gut recherchiert, anderes purer Humbug.

Mit der Totenruhe des Wracks ist es seit Ballards erstem Besuch Essig. Unvorsichtigerweise posaunte er gleich nach dem Fund die tatsächliche Sinkposition gegenüber einem seiner Sponsoren aus, was diese nicht für sich behielten. Dank moderner Technik hat sich das Wrack seitdem zu einem ziemlichen Touri-Magneten entwickelt – sofern man die Kohle dafür hat. Telly Savallas moderierte eine Fernsehshow von dort aus und James Cameron tauchte hinab, um an authentisches Filmmaterial für seinen verkitschten Streifen zu kommen. (Die Untergangssequenz stützt sich aber zu hundert Prozent auf Ballards Theorie, was ihn alleine deswegen sehenswert macht.) Russen sowie die Franzosen haben sich auch schon mehrfach dort unten getummelt; obwohl die Wissenschaft gerne vorgeschoben wurde, nicht immer zum Besten der alten Lady. Die Schatzjäger haben Teile gehoben und durch schiere Unachtsamkeit vermeidbare Schäden verursacht. Die oft postulierten Schätze hat man trotzdem nie gefunden.

Dabei haben sie sich den Zorn der internationalen Gemeinschaft zugezogen, die der Meinung ist, dass die Grabschänderei ein Ende haben muss. Hier muss man Ballard zugute halten, dass er von Anfang an gegen eine kommerzielle Ausschlachtung des Schiffes war. Denn um nichts anderes handelt es sich. Mal abgesehen davon, dass solche Plünderungen auch immer gefährlicher werden. So ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Wrack begünstigt durch den starken Rostbefall unter seinem Eigengewicht zusammenbrechen wird. Schätzungen zufolge verwandelt sich die bis jetzt noch halbwegs ansehnliche Bugsektion in einigen Jahren in einen unförmigen Trümmerhaufen. Der Zerfallsprozess hat ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. Das infolge einer Implosion beim Untergang schon arg gebeutelte (und dadurch wesentlich schlechter erhaltene) Heck gleicht jetzt bereits einem Schlachtfeld aus verdrehtem, rostigem Metall.

Noch reckt die Titanic stolz und trotzig ihren steilen Bug aus dem Schlamm, in welchem sie in aufrechter Lage ihre vorletzte Ruhe gefunden hat. Ein gespenstisches Bild. Irgendwann wird sie auch den allerletzten Kampf verlieren: den gegen die omnipräsente Korrosion. Die Natur lässt sich nicht nur nicht besiegen, sie fordert unerbittlich auch alles wieder zurück, was man ihr entnommen hat. In diesem Fall vielleicht sogar mit einem ironischen, siegessicheren Lächeln. Der Kreis hat sich dann geschlossen, und nur noch ein riesiger Rostfleck in der ewigen Dunkelheit der Tiefsee wird zurückbleiben. Doch solange es eine Geschichtsschreibung gibt, existiert die gefallene Titanin in den Köpfen weiter und wird immer wieder zu ihrer schicksalsträchtigen Jungfernfahrt aufbrechen, von der es keine Wiederkehr gibt – als sinnbildliche Mahnung gegen menschliche Überheblichkeit und überkommenes Klassendenken.

_Das Buch_

Selbstverständlich rekapituliert ein solches Werk die Vorgänge von der Kiellegung über markante Wegmarken in ihrem recht kurzen Leben bis hin zum Untergang. Bis man allerdings bis zum fraglichen Teil des Fundes vorstößt, dauert es eine Weile und man muss Ballards Schwadroniererei hinsichtlich der Vorbereitung der Expedition und seines von ihm entwickelten Suchsystems über sich ergehen lassen. Inklusive einer ganzen Reihe technischer Defekte und der ersten fehlgeschlagenen Expedition unter seinem Kommando. Der Leser wird dröge in die hohe Kunst des „Rasenmähens“ eingeführt, ein guter Vergleich, wie ich finde. Hierbei wird der Meeresgrund tatsächlich streifenweise mit Sonar abgegrast. Ausgebrachte Transponder erlauben eine exakte Positionierung des eigenen Schiffes innerhalb dieses Sonar-Netzwerks, zusätzlich vertraut man auf GPS. Das hätte man aber getrost kürzen können und/oder stattdessen dem Wrack mehr Aufmerksamkeit widmen können. 252 Seiten sind für eine so umfangreiche Thematik, allein zur Titanic selbst, knapp bemessen.

Zugute halten muss man Ballard, dass diese ersten Suchfahrten zwar das Wrack zutage brachten, jedoch aufgrund widriger Umstände eine ausgiebige Begutachtung nicht zuließen. Erst 1989 kehrte er mit besserem Equipment noch einmal zurück und konnte zusätzliche Untersuchungen durchführen. Drucklegung der Erstveröffentlichung war aber schon 1987, also gut zwei Jahre nach dem spektakulären Fund und Auswertung der bisherigen Ergebnisse. Spätere Auflagen wurden mit den neueren Erkenntnissen bereichert und aktualisiert. Viel war das nicht, fügte aber weitere Puzzlesteinchen ins Bild, über die man vorher nur spekulieren konnte, die nun aber beweisbar wurden. Legendär ist Ballards Ausflug mit dem Tauchroboter „Jason“ in den großen Ballsaal, der erstmals faszinierende Einblicke ins Innere des Wracks gewährte. Vorher waren ihm nur Außenaufnahmen möglich gewesen.

Das Buch ist reichhaltig bebildert und lebt zum Teil alleine davon. Dies ist Ballards erste (und bis heute andauernde) Zusammenarbeit mit Illustrator Ken Marschall. Ein Glücksgriff. Niemand sonst versteht es, Wrack-Panoramen so akribisch-detailreich und stimmungsvoll mit dem Airbrush auf Leinwand zu bannen. Und das nur anhand von Beschreibungen und Bildausschnitten, denn man darf nicht vergessen, dass die Sichtweite des Lichtkegels in dieser Tiefe mit dem damaligen Equipment nur rund 15 Meter betrug. Zwei ausklappbare Panoramabilder zeigen seine eindrucksvolle Arbeit und auf den Rückseiten die Schnittzeichnung bzw. den Originalaufriss des Schiffes und eine Fotomontage des Ist-Zustandes aus der Draufsicht. Neben Marschalls zahlreichen Illustrationen sicher ein Highlight der Publikation. Der Text beinhaltet eine Menge interessanter Informationen und zeitgenössischer Darstellungen, hat aber einen leicht hochnäsigen und selbstdarstellerischen Unterton.

_Fazit_

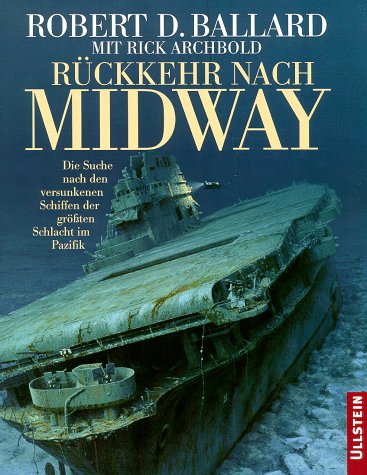

Sieht man von der typisch Ballardschen Selbstbeweihräucherung mal ab, ist dies ein lohnenswertes Buch für alle, die sich für das berühmte Schiff und insbesondere das Wrack interessieren. Ballards Stil ist gewöhnungsbedürftig, das ändert sich mit erst mit späteren Projekten, bei denen er Rick Archbold als Redakteur, historischen Berater und Co-Autor stärker einbindet. Dieses Werk hier ist noch ziemlich Ballard pur, ohne Archbolds Feinschliff, mit allen seinen schon damals erkennbaren Schrullen – wenngleich der Vorfall mit den düpierten Franzosen immerhin Erwähnung findet und teilweise von ihm entschuldigt wird. Das muss man anerkennen, obwohl es sich aus seiner Feder naturgegeben anders darstellt. Bleibt zu erwähnen, dass die wertigere Hardcover-Ausgabe wegen der größeren Bilder vorzuziehen ist – beide Versionen sind mittlerweile out of print, jedoch sowohl als Hardcover als auch Taschenbuch immer noch recht problemlos erhältlich. Ein Dauerbrenner, wie das Thema an sich und Pflichtlektüre für Freunde („Fans“ erscheint mir in diesem Zusammenhang doch etwas pietätlos) der alten Lady.

_Die Buchdaten auf einen Blick:_

Originaltitel: „The Discovery Of The Titanic“

Ersterscheinung: 1987 – Madison Publishing Inc. / NY

Deutsche Ersterscheinung: 1987 – Ullstein / Berlin

Übersetzung: Ralf Friese und Jutta Wannenmacher

Zugrundeliegende Version: Hardcover / 7. Auflage 1993

Derzeit letzte Drucklegung: November 2000

Seiten: 252 / durchgängig bebildert + 2 ausklappbare Panoramen

ISBN: 3-550-07653-3 (HC) – out of print

ISBN: 3-548-23280-9 (TB) – out of print

Vielleicht eine mögliche Erklärung, warum das vorliegende Buch erst 22 Jahre nach der englischen Fassung auch bei uns erschien, ist wohl der Hype, den Peter Jackson dank seiner Verfilmung der „Herr der Ringe“-Trilogie losgetreten hat. Mittelerde ist aber viel mehr als nur der Ringkrieg, was sich in den vielen auf den Markt geschwemmten Publikationen zum Film nur zum Teil widerspiegelt. Fosters „Das große Mittelerde-Lexikon“ befasst sich jedoch nicht nur mit diesem kleinen Ausschnitt, sondern liefert interessante Backgrounds in Stichwortform über die gesamte Bandbreite von Tolkiens faszinierender Welt. Bemerkenswerterweise stammt das Werk diesmal nicht von |Klett-Cotta|, dem angestammten Tolkien’schen Haus- und Hof-Verlag in Deutschland, der sich sonst für die Publikationen hierzulande (fast) exklusiv verantwortlich zeichnet, sondern von |Bastei Lübbe|.

_Zum Inhalt_

Für diese aktuell gültige Fassung des Lexikons aus dem Jahre 1978 sind die Informationen aus vielen Quellen auch außerhalb des Herrn der Ringe zusammengetragen worden. Unter anderem: „Letters“ (dt.: „Briefe“), „Lost Tales of Middle-Earth“ (dt.: „Das Buch der verlorenen Geschichten Mittelerdes Band 1 und 2“), „The Silmaril“ (dt.: „Das Silmarillion“) und aus „The Hobbit“ sowie anderen Publikationen, wie „The History of Middle-Earth“ (dt.: „Nachrichten aus Mittelerde“) oder „The Adventures of Tom Bombadil“, um nur die Wichtigsten zu nennen. Zumindest letzteres Werk dürfte hierzulande kaum bekannt sein, da es auf Deutsch bislang noch nicht veröffentlicht wurde.

Bereits im Vorwort weist der Autor darauf hin, dass er lediglich „hofft“, ein vollständiges Werk abgeliefert zu haben, das frei von Fehlern ist – hierzu muss man wissen, dass die Geschichten von Tolkien (da über einen Zeitraum von Jahrzehnten verfasst und zusammengetragen) selbst immer wieder von ihm redigiert und angepasst wurden. Somit sind durchaus erkennbare Inkonsistenzen in der Logik oder Doppeldeutungen unausweichlich, für die Foster nichts kann und die in der Natur der Sache liegen. Wann immer Begriffe nicht eindeutig zuzuordnen sind, wird jedoch gesondert darauf hingewiesen.

Für die deutsche Version zeichnet sich Helmut W. Pesch verantwortlich, dem es oblag, sogar noch mehr Arbeit investieren zu müssen, da die deutschen Versionen, Nomenklaturen, Eigennamen etc. nicht nur teils stark von den Originalen Tolkiens abweichen, sondern zudem zwei verschiedene Übersetzungen in deutschsprachigen Raum veröffentlicht wurden. Die Neueste stammt von Wolfgang Krege (2000) und gilt gegenüber der von Margaret Carroux und E. M. von Freymann (letzte Überarbeitung 1991) als die exaktere – wenn auch viele die Ur-Übersetzung für die stimmungsvollere halten. Dementsprechend musste für die Eindeutschung des Lexikons wesentlich mehr Aufwand betrieben werden.

Neben dem etwa 750 Seiten starken Hauptteil des alphabetisch sortierten Lexikons finden sich am Anfang das Vorwort des Autors, das Vorwort des deutschen Überarbeiters und Übersetzers und eine kurze Einführung, wie dieses Buch zu verwenden ist. So erhält der interessierte Leser einen kurzen Einblick hinter die Kulissen der wichtigsten Sprachen und Zeitrechnungen Mittelerdes, ihre Grammatik und Unterschiede der Deutungen. Im Anhang stehen noch einige Ahnentafeln und Zeitleisten zur Verfügung, an denen man ablesen kann, wann welche Kultur innerhalb der vier Zeitalter mit welcher Sprache gesprochen hat oder noch „heute“ (will heißen: zur Zeit des Ringkriegs) spricht.

Die meisten Begriffe, die uns in Tolkiens Werken begegnen, sind auf „Quenya“ (der Sprache der Hochelben, „Eldar“ genannt) oder auf „Sindarin“ (der Sprache der Grauelben, der „Sirdar“ und „Noldor“) basierend. Hinzu kommt die Gemeinsprache, der sich alle verschiedenen Völker untereinander bedienen: das „Westron“ (die Sprache der Westernis „Númenor“, die einen Teil von allem enthält), sowie spezielle lokale Dialekte, beispielsweise etwa die Sprachen der Hobbits, Rohirrim oder auch Mordors. Wann immer ein ethymologischer Zusammenhang besteht oder Mehrfachbedeutungen vorhanden sind, so ist meist ein Querverweis dazu vorhanden oder die Begriffe stehen (mehrfach) direkt untereinander mit unterschiedlichen Erklärungen nebst Quellenangaben.

_Meinung_

Der Stoff dürfte den meisten viel zu trocken daherkommen und richtet sich ausschließich an Hardcore-Fans und wirklich Interessierte, die tiefer in die komplexe Materie von Tolkiens Welt einzutauchen gedenken. Zwar sind die Querverweise und Erklärungen zu den Begriffen ganz nett zu lesen, verraten aber demjenigen, der nicht oder nur wenig mit der Geschichte Mittelerdes vertraut ist, sicherlich nicht viel. Um das Buch wirklich schätzen zu können, bedarf es der Kenntnis nicht nur der Filme und des Romans zum Herrn der Ringe und dem Hobbit. Die meisten, die sich dieses Buch eventuell zulegen möchten, werden sicherlich zumindest diese Teile der Story kennen und deshalb mehr erfahren wollen.

Leider setzt das Lexikon in einigen Passagen die Print-Versionen der Romanvorlagen und auch des Silmarillions voraus („leider“ ist hier als Relativ zu verstehen – diese Bücher gehören eh in jede Bibliothek). Auf das ihnen beigelegte Kartenmaterial wird oftmals verwiesen, doch dem Lexikon selbst hat man weder Illustrationen noch eigene Karten spendiert, was ich bedauerlich finde, denn „Fremde“ bekommen hier Orte um die Ohren gehauen, die als böhmische Dörfer gelten, wenn man zum Beispiel nur die Filme kennt oder aber den Herrn der Ringe zwar irgendwann mal gelesen, jedoch die Bücher nicht (mehr) zur Hand hat.

Über die Vollständigkeit der behandelten Begriffe kann man nicht meckern, bislang habe ich zu jedem Komplex, zu dem ich weitere Informationen suchte, auch tatsächlich Auskunft erhalten, wenn auch manchmal über Umwege, weil das entsprechende Wort zwar gelistet, aber eben an anderer Stelle erläutert wird. So springt man zuweilen von Querverweis zu Querverweis, bis man schlussendlich die gewünschte Information gefunden hat. Das ist bei Lexika aber nun wirklich nichts bahnbrechend Neues – schließlich ist es kein Roman, der eine Geschichte chronologisch erzählt, sondern ein Nachschlagewerk.

Ein interessanter Aspekt ist, dass man im Vorbeilesen ganz andere Dinge findet, als man explizit gesucht hat, und sich dann immer weiter festliest. Auf seiner Suche nach anderen Informationen stolpert man über diese fast automatisch, weil sie einem per Zufall ins Auge springen, wenn man sich von Schlagwort zu Schlagwort hangelt. Das Nachschlagewerk ist bestimmt kein Buch, das man von vorne nach hinten (quasi buchstäblich von A bis Z) durchackert und hinterher die Weisheit Mittelerdes mit Löffeln gefressen hat, vielmehr greift man dazu, wenn man bestimmte Namen, Orte oder Begebenheiten wieder in Erinnerung rufen und die Zusammenhänge besser verstehen lernen will. Nebenher nimmt man eine Menge der von Tolkien eigens für Mittelerde erfundenen Sprache(n) auf.

_Fazit_

Wer alleine nur die bisher erschienenen Verfilmungen gesehen hat, mag sich das fette Nachschlagewerk für recht günstige zehn Euro gerne zulegen. Es ist ein guter Anfang, um weiter ins faszinierende Thema Mittelerde einzudringen, wird aber dem Betreffenden höchstwahrscheinlich nicht sehr hilfreich sein, denn die Filme reißen das Gesamtbild allenfalls leicht an. Leser der Romane Mittelerdes kommen da schon etwas besser weg und werden eine ganze Menge bekannter Gestalten, Mythen und Begebenheiten wiederfinden, doch auch hier gibt es zu bedenken, dass der Ringkrieg zwar das umfassendste Werk ist und auch den Löwenanteil in diesem Lexikon einnimmt, doch nicht wenige der Begriffe und Personen sind aus den früheren Zeitaltern entlehnt.

Die Kenntnis (mindestens) des Silmarillions ist somit schon fast absolute Bürgerpflicht, von der restlichen als Quellen angegebenen Literatur mal ganz zu schweigen. Man muss schon den Willen mitbringen, sich auch auf eine vollkommen ausgestaltete, fiktive Sprache einzulassen, will man das Lexikon effektiv nutzen und vor allem verstehen. Trotzdem muss auch ich, als recht beschlagener Fan, das Fehlen von Kartenmaterial oder Illustrationen bemängeln. Neueinsteigern verwehrt das den Zugang zum ansonsten exzellenten Nachschlagewerk enorm. Im Gegensatz zu manch unnötigen 08/15-Publikationen, die im Kielwasser der Filme rausgehauen wurden, gehört das große Mittelerde-Lexikon fraglos zu den wirklich empfehlenswerten Veröffentlichungen aus dem Bereich der Sekundärliteratur über Mittelerde.

_Die Buchdaten auf einen Blick:_

Originaltitel: „The Complete Guide to Middle-Earth“

– Ein alphabetischer Führer zur Fantasy-Welt von JRR Tolkien –

Genre: Sekundärliteratur / Quellenliteratur

Ersterscheinung: 1971, überarbeitet 1978 – Ballantine / Random House

Deutsche Erstveröffentlichung: Dezember 2002 – Bastei Lübbe

Übersetzung und Überarbeitung: Helmut W. Pesch

Titelillustration: Arndt Drechsler

Seiten: 810 / Paperback

ISBN: 3-404-20453-0

In David Hewsons Thriller „Semana Santa“ dreht sich die Handlung um eine mysteriöse Mordserie während der Karwochen-Feierlichkeiten in der spanischen Hafenstadt Cadíz. Verfilmt wurde das Ganze auch schon, allerdings sollen Bücher ja grundsätzlich besser sein – ob das so stimmt, wollen wir nun einmal am Exempel prüfen.

_Hasta la vista, Baby – Zur Story_

Mit „Semana Santa“ bezeichnet man in Spanien die feierlichen Massenumzüge in der gesamten Karwoche vor Ostern, bei dem jede Gemeinde einer Stadt mit ihrer eigenen Madonnenfigur an der Kathedrale vorbeidefiliert und die ihren Abschluss (Gründonnerstag) in einer „Corrida“ findet, dem traditionellen Stierkampf. Wir befinden uns im Cadíz der Jetztzeit, der berühmten südspanischen Hafenstadt, wo eine ganze Woche lang pseudoreligiöses Highlife herrscht, was die örtliche Polizei jedes Jahr aufs Neue vor schier unlösbare Probleme stellt. Im Schutze des quasi unbeherrschbaren Trubels dieser Woche finden seltsame und bestialische Morde statt.

Als Erstes erwischt es ein verschrobenes Bruderpaar, das augenscheinlich neben seiner provokanten künstlerischen Arbeit und ebenso schrägen Lebensart auch Kontakte zur Homosexuellenszene hatte. Man hat die Leichen der beiden schön barock herausgeputzt und nach Art eines alten Bildes von Leál drapiert. Gespickt sind die Leichen der Angel-Brüder mit bebänderten Pfeilen, wie sie auch beim Stierkampf verwendet werden, um den Stier zu triezen. Auch die eigentliche Mordwaffe passt ins Bild: Ein Degen, der für den finalen Tötungsakt in der Arena benutzt wird. Ist der Killer also ein durchgeknallter Torrero?

Zentrale Figur der Geschichte ist Maria Guitterrez, die eigentlich nichts mit Kriminalistik am Hut hat, doch mit ihren 33 Jahren schon einen Universitäts-Professorentitel aufweisen kann. Sie wurde vom Innenministerium nach Cadíz geschickt, um sich die Polizeiarbeit näher anzuschauen und eventuell Optimierungsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Eher widerwillig schleppen die Beamten sie zunächst mit an die Tatorte, sie halten sie für einen berichteschreibenden Spitzel und eine Belastung bei den Ermittlungen, doch gelingt es ihr nach und nach, einige wichtige Puzzleteile zusammenzufügen und den „Kollegen“ des eingesetzten, männlichen Ermittlerteams Respekt abzuringen.

Doch auch der Killer ist von ihr sehr angetan, was sie unweigerlich in sein Fadenkreuz und somit in Gefahr bringt. Doch was sind die Motive des – eine rote Büßerkutte tragenden – Kapuzen-Mörders? Religiös verbrämte Rache? Oder einfach nur Spaß daran, zu töten wie ein Torrero und dabei die Polizei durch geschickte Winkelzüge zum Narren zu halten? Der Schlüssel zur Lösung liegt weit in der Vergangenheit, genauer gesagt in den Wirren des frankofaschistischen, spanischen Bürgerkriegs im Jahre 1936 und dem gefürchteten Gefangenenlager „La Soledad“ … Wer in der Gegenwart überleben will, muss die Vergangenheit aufarbeiten und sich auch seinen persönlichen Teufeln stellen.

_Olé! – Meinung_

Klerikal angehauchte Kriminalgeschichten haben Hochkonjunktur. Hewson („Das Blut der Märtyrer“) zu unterstellen, er würde auf der Welle mitschwimmen, zieht in diesem Falle nicht, denn als das Buch 1996 veröffentlicht wurde, war man von dem heutigen Hype, der dieses Genre umweht, noch weit entfernt. Zudem ist der religiöse Touch auch nur vordergründig und dient als Kulisse für die Geschichte, die Wahrheit liegt tiefer verborgen. Bis die Tarnung auffliegt, fabriziert er einige recht unerwartete Wendungen, was den Spannungsbogen generell nicht abflachen lässt.

Lediglich die oft verwendeten Flashbacks in die Vergangenheit sind mir mitunter etwas zu langatmig, selbst wenn sie dazu dienen, das Motiv langsam herauszukristallisieren und am Ende Licht ins Dunkel zu bringen. Das hätte Hewson ein wenig straffen können, doch ist dies nur ein eher schwacher Kritikpunkt, erfüllt diese Vorgehensweise doch den Zweck, die Pro- und Antagonisten besser auszuarbeiten. Die haben es zum Teil auch echt nötig, aufgepeppt zu werden.

Die Charakterzeichnung leidet nämlich ein wenig unter dem Wechselspiel zwischen Rasanz und den eher ruhigen Ermittlungspassagen, sodass die verwendeten Figuren häufig etwas klischeehaft daherkommen. Da wäre die fähige, intelligente aber zunächst geschnittene Provinz-Polizistin, die sich innerhalb der von Männern dominierten Welt der spanischen Polizei erst ihre Sporen und den Respekt ihrer chauvinistischen Macho-Kollegen verdienen muss. Die entsprechen im Endeffekt auch großteils dem typischen Bild: harte Schale, weicher Keks … Verzeihung: Kern. Stilistisch nicht gerade berauschend neu und in etlichen anderen Romanen auch schon so – oder so ähnlich – praktiziert. Kalter Kaffee.

Dass die Protagonistin dann schlussendlich auch in den sexuellen Fokus des Serienkillers (und somit in Lebensgefahr) gerät, konnte man sich schon fast denken – den Ausgang im Groben auch. Interessant, dass gerade (in den von mir oben leicht bekrittelten) Flashbacks und ihren Personen dieses Stereotyp nicht gepflegt wird und literarische Vielschichtigkeit durchblitzt. Ob dieser Gegensatz gar beabsichtigt ist, sei dahingestellt, er ist in jedem Falle ausgesprochen augenfällig.

Wie es sich für einen Vertreter der Serial-Killer-Fraktion geziemt, kommt diesem Part natürlich ein besonderes Augenmerk zu. Detailliert beschreibt Hewson die vermeintlichen Ritualmorde und aufgefundenen Leichen am Tatort. Zeitweise vermeint man den Verwesungsgeruch in der Nase zu haben. Ab und zu darf der Leser auch „live“ dabei sein, wenn der große Unbekannte auf die Jagd geht, was einen Einblick in seine Psyche gewährt, jedoch dankenswerterweise seine Identität zunächst nicht enthüllt.

Erst gegen Ende des Katz-und-Maus-Spiels lichtet sich der Schleier um die Person des Täters und Hewson gibt dann offener etwas mehr über ihn preis. Alles Finte? Viele der Spuren erweisen sich tatsächlich als Sackgassen und Tricksereien seitens des Autors. Selbst wenn man meint, jetzt wäre es gelaufen, fehlen immer noch einige Puzzleteilchen, die das Motiv vollständig erklären. Und dingfest gemacht ist der Schuft damit erst recht noch nicht. Das behält Hewson sich für den fulminanten Showdown vor, wenn aus dem Psychothriller eine hektische Hetzjagd wird. Bis es dazu jedoch kommt, erlebt der Leser eine Menge spanischer Kultur, extremen Katholizismus, Pädophilie und soziologische Ränkeschmiede in blutiger Form.

_Psychoanalyse – Fazit_

Psychothriller mit Serienmördern stammen aus Amerika und spielen auch dort. Ein Trugschluss. Auch in Europa ist es durchaus möglich, einen guten Thriller zu schreiben und ihn auch dort stattfinden zu lassen – dachte sich Hewson und liefert einen atmosphärisch dichten Roman mit leichten Schwächen ab. Trotz seiner versuchten Verschleierungstaktik ist die Handlung oft vorauszusehen bzw. zumindest zu erahnen. Die Idee, das Motiv so weit in der Zeit zurückzuverlegen, ist nicht übel, hat aber streckenweise einige Längen. Langweilig ist das Buch indes nicht, hätte an einigen Punkten aber weniger Belanglosigkeiten gut vertragen können.

Der Plot an sich ist schlüssig, logische Lücken finden sich keine, obwohl es sicher nicht einfach war, die Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart vernünftig und nachvollziehbar miteinander zu verknüpfen. Wären nur die Figuren und deren Handeln nicht so berechenbar und genretypisch ausgefallen, hätt’s durchaus auch für eine bessere Beurteilung meinerseits gelangt. So bleibt ein solider Roman mit ordentlichem Unterhaltungswert. Trotz blutigem Verwirrspiel aber ziemlich leichte Kost für eingefleischte Krimi- und Thrillerfreunde, die den Schinken innerhalb kürzester Zeit durch haben dürften. Lesenswert, aber ohne Chance auf Kultstatus. Übrigens ist das Buch um Klassen besser als die Verfilmung.

Amis haben für gewöhnlich ein ziemlich seltsames Bild von uns Europäern und wehe sie ziehen dauerhaft hierher, dann kann es eigentlich nur Komplikationen und Verwicklungen geben. Sogar solche, die bis ins 16 Jh. zurückreichen. So ergeht es Tracy Chevaliers Protagonistin, als sie mit ihrem Mann berufsbedingt nach Frankreich übersiedelt. Dem Text auf dem Buchrücken nach bietet es sich an, die Geschichte spontan als einen der derzeit höchst beliebten klerikalen Thriller einzustufen. Ein Irrtum. So viel zur Erwartungshaltung. Ob und inwieweit der Eindruck des Teasers beabsichtigt ist, um auf der Welle mitzuschwimmen, soll einmal dahingestellt sein. Doch worum handelt es sich bei dem Roman „Das dunkelste Blau“ nun eigentlich wirklich?

_Die Autorin_

Tracy Chevalier ist gebürtige Amerikanerin des Jahrgangs 1962, wuchs in Washington D.C. auf und lebt heute in London. Vor ihrem Creative-Writing-Studium an der East Anglia University, das sie 1994 abschloss, arbeitete die Quereinsteigerin als Lektorin für Nachschlagewerke. Weitere von ihr erschienene Romane: „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ (List, TB 06/2001), „Wenn Engel fallen“ (List, TB 10/2003) und „Der Kuss des Einhorns“ (List, HC 02/2004). [Quellen: Verlagsinfo und amazon.de]

_Zur Story_

Ella Turner und ihren Mann Rick zieht es nach Frankreich. Er ist ein gefragter Architekt und arbeitet an einem Projekt in Toulouse, das sicher mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Somit ist der Umzug nach Frankreich in ein verschlafenes Nest in den französischen Chevennen ein recht dauerhaftes Unterfangen. Ausgesucht hat das neue, abseitige Domizil jedoch Ella, deren Familie vor Generationen aus Frankreich nach Amerika übersiedelte und ihren Namen von Tournier in Turner änderte. Seit ihrer Ankunft in Land des Weichkäses und ihrer Ahnen wird sie von immer wieder dem gleichen Albtraum heimgesucht, in welchem die Farbe Blau eine immens wichtige und traurige Rolle spielt. Zugleich üben die beiden, Nachwuchs zu bekommen, doch gerade der Sex macht die Albträume nur noch schlimmer und intensiver. Ihrem Mann offenbart sie sich jedoch nicht.

Da sie als Hebamme im Gastland nicht praktizieren darf, weil ihr dafür die Zulassung fehlt, und Rick sehr mit seinem Job beschäftigt ist, sucht sie sich Ablenkung. Sie fühlt sich als Fremdkörper im Dorf – man schneidet sie gepflegt in der Nachbarschaft, obwohl sie sich redlich Mühe gibt, ihr verschüttetes Französisch stetig aufzubessern und sich anzupassen. Sie fühlt sich hier auch irgendwie „zuhause“. Es hilft nichts. Kurzum, sie hat niemanden, mit dem sie sich austauschen könnte. Keine Freunde, keine Verwandten. Lediglich ein Cousin in der relativ nahen Schweiz, den sie bislang noch nicht persönlich kennen gelernt hat. Getrieben von innerer Unruhe – vorerst als selbst auferlegte Beschäftigungstherapie – fängt sie enthusiastisch an, ihre Familiengeschichte zu recherchieren und herauszufinden, warum sie im Traum in blitzsauberem Französisch Bibelzitate von sich geben kann.

Ella spürt, dass die Geschichte ihrer Ahnen mit dem stets wiederkehrenden Traum in direktem Zusammenhang steht. Ihre Intuition gibt ihr Recht, doch stellen sich Erfolge beim Wühlen nach alten Dokumenten nur schleppend ein. Dafür findet sie im hiesigen Bibliothekaren Jean-Paul einen zunächst widerwilligen und abweisenden Mitstreiter, der ihr dann aber immer tatkräftiger unter die Arme (und später auch unter den Rock) greift. Das Auffinden einer alten Familienbibel aus dem Besitz der Tourniers bringt sie endgültig auf die Spur eines schrecklichen Verbrechens, das Jahrhunderte zurückliegt. Genauer gesagt aus der Zeit, als die Protestanten Frankreichs – die Hugenotten – unter dem immer mehr um sich greifenden Katholizismus zu leiden hatten und vertrieben wurden. Mitten in dieser Welt des (Aber-)Glaubens spielte sich eine Tragödie in der Familie ab, die Ella in der Jetztzeit so viel Kopfzerbrechen bereitet …

_Meinung_

Schon zu Beginn des Romans erhält der Leser einen Einblick in die Vergangenheit. Genauer gesagt in die Familiengeschichte derer von Tournier, von denen Ella abstammt. Zunächst kann man sich auf die recht wirren und in schneller Zeitrafferfolge präsentierten Fetzen aus der Familienhistorie allerdings keinen klaren Reim machen. Das legt den Grundstein für später immer deutlicher zu Tage tretende Analogien und Parallelen zwischen Ella und ihrem Pendant aus dem 16. Jahrhundert: Isabelle de Moulin. Anfänglich sind diese Flashbacks noch sauber durch Kapitel von der Geschichte in der Gegenwart getrennt, später überschneiden sich die Stränge in schnellerer Abfolge und mogeln sich gegen Ende sogar absatzweise in den Plot. Als weitere Unterscheidung erzählt Chevalier Ellas Geschichte in der Ich-Form, Isabelles Part hingegen beobachtend in der dritten Person.

Man hat den Eindruck, dass besonders Isabelle rudimentäre übersinnliche Fähigkeiten besitzt – zumindest was ihre Connection zu Ella angeht, stimmt das auch irgendwo. Chevalier deutet vermeintlich vorhandene Hexenkünste in diesem Zusammenhang allenfalls nur an. Zum Teil auch recht deutlich, wie beim Bild des immer wieder auftauchenden Wolfes, den Isabelle ganz selbstverständlich als Reinkarnation und Sinnbild ihrer toten Mutter versteht, die helfend in ihr Leben eingreifen will. Leider werden einige dieser vielversprechenden Ansätze in letzter Konsequenz nicht genügend genutzt, um dem Plot mehr Substanz zu verleihen. Solche Festlegungen, ob hier nun tatsächlich paranormale Mächte am Werk sind, oder doch alles nur Aberglaube ist, bleiben dem Leser überlassen. Der kleine Schuss Mystery verpufft ziemlich wirkungslos.

Die wichtige (wie ich finde) Frage, warum die beiden Frauen auf irgendeine Weise miteinander verbunden sind, bleibt auch am Ende der Geschichte nur vage angedeutet. Wie so vieles. Das gilt auch und speziell für die Personenzeichnung. Die Figuren sind bis auf Ella sehr zweidimensional beschrieben und vegetieren als gesichtslos und vorhersehbar agierende Schablonen vor sich hin. Selten lässt sich Chevalier mal zu detaillierteren Beschreibungen ihrer Charaktere und deren Motive hinreißen. Überraschungen in deren Handeln braucht man demzufolge auch nicht zu erwarten, auch von der Protagonistin nicht. Vollkommen linear entwickelt sich die Geschichte genau in die Richtung fort, wie man es sich beim Lesen gedacht hat. Mit Ausnahme der vielen „toten Links“, d. h. Nebenhandlungen, die aus unerfindlichen Gründen einfach nicht weiterverfolgt werden und frei schwebend irgendwo in der Luft enden.

Man ist versucht, „Das dunkelste Blau“ ziemlich schnell als „Frauenroman“ abzustempeln, und tatsächlich bedient der Roman einige der beliebten Klischees, die diesem häufig zu Unrecht negativ konnotierten Begriff andichtet werden. Eine Dreiecksbeziehung gefällig? Geht klar! Die alte In-der-Fremde-doch-noch-ne-beste-Freundin-gefunden-Leier? Biddeschön, kommt sofort! Sex? Verkauft sich immer gut und ist im Doppelpack auch billiger. Okay, wollen wir mal nicht so ungerecht sein und einräumen, dass sich der Schnulzfaktor in erträglichem Rahmen bewegt. Natürlich landet die von ihrem Mann unverstandene und vernachlässigte (Die Klischees bitte nacheinander eintreten – Danke!) Ella mit dem Nebenbuhler – nebst einem ganzen Sack voller Gewissensbisse – in der Kiste. Beinahe zufällig. Vollkommen ungewollt und unerwartet. Hust. Die Beschreibungen der horizontalen Vergnüglichkeiten fallen harmlos aus, da gibt’s Deftigeres – erotisch sind sie aber auch nicht.

Den Leser dürstet es natürlich, das Kuddelmuddel am Ende aufgelöst zu wissen. Wer mit wem und wie und warum überhaupt. Nach den ganzen Sackgassen in der Handlung wähnt man sich im Recht, die Auflösung des Rätsels zu erfahren. Das gelingt Chevalier aber nur zum Teil, die Geschichte und der damit verbundene tragische Mordfall in der Familie Tournier während der Hugenotten-Vertreibung im Jahre Fuffzehnhundertpiependeckel bleibt ungesühnt. Die Schuldigen werden nicht bestraft, de facto erfährt man eigentlich gar nichts weiter. All die kleinen eingearbeiteten Hinweise sind für die Katz bzw. für den Wolf. Den Reißwolf. Dass das letzte Drittel ganz besonders mit der heißen Nadel geklöppelt wurde, bemerkt man an einigen Inkonsistenzen, stellvertretend etwa das plötzliche Auftauchen der Figur Lucien, den Chevalier schlichtweg vergessen hat, zuvor in irgendeiner Form vorzustellen.

Die mühselig aufgebaute und konstruierte Handlung in der Vergangenheit ist historisch ganz gut recherchiert, doch vergeudet Chevalier hier um des lauen Finales in der Gegenwart Willen jede Menge Potenzial, mehr in die Tiefe zu gehen. Die böse Schwiegermutter, der patriarchische Ehemann (Volle Deckung – schon wieder tief fliegende Klischees!), ja, selbst Isabelle, der man so arg und übel mitgespielt hat – immerhin eine wichtige Schlüsselfigur – verschwinden in bester Cliffhanger-Manier schlussendlich im Vakuum der Story. Absolut unbefriedigend. Stattdessen gibt’s ein versöhnliches (aber wenig überraschendes) Schlag-auf-Schlag-Ende für Ellas Albträume, den Beziehungsstress und die Akklimatisierungsprobleme in der neuen Heimat. Und verständnisvolle Verwandte hat sie auf einmal auch gefunden, zusätzlich zur neuen besten Freundin – versteht sich.

_Fazit_

Würde man die ganzen Platitüden streichen, die in losen Enden münden, wär’s eine schöne und übersinnlich angehauchte Novelle geworden. Alternativ dazu wäre eine detailliertere Ausarbeitung der vorhandenen guten Ansätze dazu angetan gewesen, aus dem Roman viel mehr heraus zu kitzeln. So jedoch überwiegt das recht uninteressante Füllwerk, um als recht plattes Transportmedium für die sich anbahnende Romanze zu dienen. Wischiwaschi. Wer aufgrund des Covertextes mit einem sakralen Thriller vom Schlage eines Eco oder Brown rechnet, sei gewarnt.

„Das dunkelste Blau“ ist eine – im wahrsten Sinne des Wortes – triviale Criminal-Love-Story mit einem kleinen Touch von Mystery, den Tracy Chevalier aber leider nur oberflächlich streift. Dank der unscharfen Figurenzeichnung und der vorhersehbaren Handlung sicherlich keine schwere Kost und zwischen Suppe und Kartoffeln schnell durchgelesen. Empfehlenswert höchstens als seichte Bettlektüre für schlaflose Genre-Liebhaber. Wer Gehaltvolleres mag, macht einen Bogen um diese künstlich aufgepumpte und dadurch recht unausgegoren wirkende Kurzgeschichte.

_Die Buchdaten auf einen Blick:_

Originaltitel: „The Virgin Blue“

Penguin, London 1996

Deutsche Erstveröffentlichung: dtv München 1999

Übersetzung: Agnes C. Müller

ISBN: 3-423-20702-7 (2. ungekürzte TB Neuauflage 05/2004)

Ein Schauplatz erbitterter Kämpfe zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sind die Pazifik-Insel Guadalcanal und der darauf befindliche Flughafen „Henderson Field“ von Japan und Amerika während des WK II heiß umkämpft, doch in der Konsequenz ziemlich unwichtig gewesen – Als eine tragische Ironie des Krieges lieferten diese taktisch eigentlich unsinnigen Kämpfe den größten bekannten Schiffsfriedhof, der dem Meeresgrund dort auch den treffenden Namen „Eisen-Sund“ einbrachte, weil unzählige Wracks sich dicht an dicht in der Tiefe quasi aneinander reihen. Die dort abgehaltenen Seeschlachten standen seit jeher im Schatten der Land- und Luftkämpfe, die dieses idyllische Eiland immer wieder heimsuchten.

Bekannt geworden ist Guadalcanal daher auch eher durch Serien wie „Pazifik-Geschwader 214 – Die schwarzen Schafe“ oder neuerlich mit dem Anti-Kriegs-Streifen „Der schmale Grat“. Dass sich dort ganze Kriegsschiff-Flotten unerbittlich beharkt haben, ist dagegen zumindest hierzulande fast in Vergessenheit geraten. Robert D. Ballard hat sich 1993 wieder einmal mit seinem beispiellosen Tiefsee-Equipment aufgemacht, um den dort liegenden stummen Zeugen des Wahnsinns einen Besuch abzustatten … Ganze 13 gespenstische Wracks wurden von seinem Team gefunden und erforscht, was der vorliegende Bildband „Versenkt im Pazifik – Schiffsfriedhof Guadalcanal“ eindrucksvoll illustriert.

_Historischer Hintergrund_

Die Schlachten um die Salomonen-Insel Guadalcanal im süd-östlichsten Ende des von Japan kontrollierten Pazifiks fanden über mehr als drei Monate hinweg statt (August – November 1941). Primär war dabei die Kontrolle des auf der Insel befindlichen „Henderson Airfield“, den man als Ausgangsbasis für den gesamten südlichen Raum gut nutzen konnte. Sowohl die Japaner als auch die Amerikaner sahen in der unscheinbaren Insel den Schlüssel zur Nierderringung des Gegners, da beide davon ausgingen, dass eine jeweilige Invasion nicht durch den Zentral-Pazifik, sondern über die bewohnten Inselgruppen erfolgen müsse. Wenn man so will, ein kriegerisches Island-Hopping, das sich in der Nachlese der Geschichte aber als falsch erwies, da die wirklich elementaren Gefechte beispielsweise genau dort erfolgten, wo keiner der beiden Kontrahenten (aufgrund der bescheidenen Versorgungslage) sich mit dem anderen duellieren wollte.

Waren die Gefechte bei Midway und Truk noch zeitlich auf wenige Stunden oder Tage ziemlich begrenzte Einzelgefechte zwischen Marineverbänden, die den Krieg letztendlich entscheiden sollten, handelte es sich beim Konflikt um die Salomonen-Insel laut einem Zeitzeugen eher um eine „blutige Kaschemmen-Prügelei“, bei der keine Seite trotz sämtlicher aufgebotener Truppengattungen (nicht nur Schiffe, sondern auch Flugzeuge, Panzer und Infanterie) wirklich einen Sieg erringen konnte. Dementsprechend häufig wechselte Guadalcanal dann auch immer wieder den „Besitzer“. Trafen Flottenverbände mal auf keine maritimen Gegner oder gegnerischen Frachter, feuerten die Schlachtschiffe auch gern auf Landziele und unterstützten somit ihre Bodentruppen mit der Schiffs-Artillerie oder deckten mit ihren FLAK-Kanonen den Luftraum ab, während man wieder mal versuchte, die Insel einzunehmen und/oder zu verteidigen.

Der Schiffsfriedhof von Guadalcanal ist die direkte Konsequenz dieses Hin und Hers und verdeutlicht wie kaum ein zweiter Ort die Sinnlosigkeit, einen völlig unwichtigen Flecken Erde mit allerhand Menschen und Technik zu umkämpfen, nur um anschließend festzustellen, dass die wirklich entscheidenden Schlachten ganz woanders geschlagen werden. So war das Gerangel um Guadalcanal, gemessen am taktischen Nutzen, reine Verschwendung von Mensch und Material auf beiden Seiten, dem nicht wenige Schiffe, Flugzeuge, Panzer und Fußtruppen zum Opfer fielen. „Gewonnen“ haben diesen Konflikt die Amerikaner; nach der Versenkung des japanischen Superschlachtschiffes |Kirishima| war der Widerstandswille der japanischen Invasionsflotte ziemlich gebrochen und es begann nunmehr die Zeit der Bodentruppen, versprengte und verschanzte Nester des Gegners auszuheben … Bei den erlittenen Verlusten der Amerikaner kann man aber wahrlich nicht von einem „Sieg“ reden.

_Die Mitwirkenden_

Dr. Robert D(uane) Ballard ist Meeresgeologe an der |Woods Hole Oceanographic Institiution|, Mitglied der |National Geographic Society| und seit seiner Entdeckung der |Titanic| schon eine Berühmtheit unter den Tiefseeforschern, wenn auch nicht überall wohl gelitten. Sein zweiter Geniestreich war das Auffinden des deutschen Schlachtschiffes |Bismarck| und dessen Erforschung. Ballard steht in dem Ruf, viel Wert auf Publicity zu legen – einige seiner Wissenschaftskollegen mögen ihn dafür nicht sonderlich. Auf der anderen Seite ist eine solche Expedition mit einem immensen Kostenaufwand verbunden, also was Wunder, wenn er seine Funde entsprechend vermarktet und die Werbetrommel für die US Navy rührt, auf Basis deren Technik er seine Forschungen durchführt. Man kann über ihn denken, was man will – er ist und bleibt der Shooting-Star unter den heutigen Unterwasser-Archäologen, der mit seinem System schon so manches verschollene Wrack aufspüren konnte.

Rick Archbold, ein angesehener Historiker, dessen berühmtestes eigenes Werk „Hindenburg“ ist, eine minutiös geschriebene Recherche über die Tragödie des deutschen, gleichnamigen Luftschiff-Stolzes LZ119, welches in den 30er Jahren bei Lake Hurst verunglückte. Auch in diesem Band sorgt Archbold wieder dafür, dass sich Ballard ganz auf die Schilderung der eigentlichen Suche in den Tiefen des Pazifiks beschränken kann, den historischen Part setzt er gewohnt neutral in Text- und Bildform um, was sich allerdings auf alle Waffengattungen und die politischen Hintergründe bezieht und nicht nur auf die Seeschlachten (diese nehmen aber den größten Teil ein). Dabei kommen auch wieder unzählige Geschichten zusammen, die das Ausmaß der Sinnlosigkeit der Zerstörung rund um Guadalcanal verdeutlichen und illustrieren.

Ken Marshall ist der Illustrator, der auch schon einen ganzen Bildband mit Titanic-Motiven herausbrachte – Ich kenne niemanden, der gerade diese Art bedrückender Wrackbilder so plastisch per Airbrush und Pinsel darstellen kann. Auch er ist seit dem Titanic-Band für Ballard in jedem seiner Bücher für die Illustration der Wracks zuständig und hat auch hier (wieder einmal) das Titelbild erschaffen, wobei er bei „Versenkt im Pazifik“ einen Teil des Wracks des australischen Kreuzers |Quincy| zusammen mit dem Tauchboot „Sea Cliff“ verwendet hat. Sehr düster und bedrohlich, ein Bild, das mir wieder mal eine Gänsehaut über den Rücken jagt.

_Das Buch_

Ballards dritte große Expedition zu gesunkenen Schiffen führte ihn also 1992 nach Guadalcanal; diesmal bedient er sich wieder seiner gerühmten „Rasenmäher“-Such-Technik, wobei er mittels GPRS seine Position ständig auf den Meter genau feststellen kann und dabei einen Sonarschlitten im Schlepp knapp über dem Meeresboden hinter sich herzieht. Dieser liefert Bilder und Sonarreliefs der Umgebung in die Leitzentrale des Forschungsschiffes. Ballard wird nie müde, den Lesern dieses Suchmuster unter die Nase zu reiben, allerdings sind die Wracks im Suchgebiet diesmal so dicht gedrängt und auch der „Eisen-Sund“ längst nicht so tief wie die Fundstellen der Titanic und der Bismarck, daher ist ein Auffinden irgendwelcher Wracks diesmal wahrlich nicht das Problem. Die Exkursion bleibt Wunder-Oh-Wunder weitgehend von den sonst Ballard-üblichen Pannen verschont.

Auch hier, wie bei der Titanic, greift Ballard nicht nur zu seinen ferngesteuerten Video-Augen, sondern begibt sich selbst in seinem tiefseefesten Minitauchboot „Sea Cliff“ (dem Nachfolger seines legendären „Alvin“) zu einigen der interessanteren Wracks hinunter – das hat den Vorteil, dass er dort sein ferngesteuertes Tauchboot „Scorpio“ zusätzlich in Winkel schicken kann, die sonst nicht bildtechnisch zu erfassen oder für das bemannte Boot zu gefährlich sind. Dementsprechend detailliert kann dann auch hernach Ken Marshall seine Arbeit aufnehmen und die einzelnen Schiffe sehr stimmungsvoll und genau darstellen. Glücklicherweise finden sich in diesem Bildband wieder die ausklappbaren Seiten, welche die perfekten Illustrationen auf ein dreifaches Panorama ausbreiten – meist sind noch markante Fakten darauf verzeichnet, die in der Bild-Legende erklärt werden, d.h. hier wird auf besonders interessante Fundstellen hingewiesen.

Rick Archbold ist für die Aufbereitung der geschichtlichen Hintergründe zuständig. So besteht das Buch zwar aus einem großen Teil Wrackbildern und den Tauchgängen, die Hintergründe werden aber dennoch ausführlich von ihm dargestellt. Zu beinahe jedem Wrack gibt Archbold Augenzeugenberichte oder andere Quellen betreffend des Schicksals zum Besten. Er beschränkt sich aber nicht nur auf die Seeschlachten selbst, sondern liefert gleichzeitig noch interessante Nebeninformationen; sei es der Kampf an Land oder in der Luft, wenn’s geht sogar mit genauem Datum und Uhrzeit, damit man sich vom zeitlichen Zusammenhang der Ereignisse ein gutes Bild machen kann. Archbold heroisiert keine Seite und verhält sich bei seinen Recherchen sehr neutral, Ballard setzt dagegen manchmal etwas mehr auf Showmanship und Pathos, weswegen er wohl auch wieder Überlebende der Schlachten an Bord seines Forschungsschiffs eingeladen hat.

_Fazit_

Reich an verschiedenen Schiffen und die Sinnlosigkeit dieses Krieges durch die gut präsentierten geschichtlichen Hintergründe verdeutlichend, kann man dieses Buch als eines der besten Ballards bezeichnen, vor allem durch das Fehlen größerer Pannen und deren sonst so melodramatische Beschreibung, konzentriert sich „Versenkt im Pazifik“ auf die Geschichte der einzelnen Wracks. Der Leser bleibt diesmal von ausladenen Erklärungen, wie, wo und warum man genau |so| nach versunkenen Schiffen sucht (und nicht anders) verschont, die sonst Ballards Werke schmücken. Das zeigt, dass Ballards Bücher am besten sind, wenn der notorische Selbstdarsteller mal ein wenig zurücksteht und sich sein Co-Team hauptsächlich um den Inhalt kümmert.

Archbold liefert erneut einen akkuraten historischen Hintergrund ohne Pathos und sehr neutral, während der einfach geniale Ken Marshall wieder einmal seine Klasse beweist, die Unterwasserszenen bildlich darzustellen. Einen besseren Illustrator für die Unterwasser-Stilleben wird man heutzutage kaum finden. Daher kann mein Urteil sowohl für den mittlerweile schwer erhältlichen |out of print|-Bildband als auch das immer wieder neu aufgelegte Taschenbuch (wobei der großformatige Bildband mir wesentlich lieber ist) auf „absolut lesenswert“ lauten.

_Die Buchdaten auf einen Blick:_

Originaltitel: „The Lost Ships of Guadalcanal“

Erscheinungsjahr: 1993 Madison Press, New York

Deutsche Ausgabe: 1993 Ullstein

Übersetzung: Uwe D. Minge

ISBN: 3-550-06384-4 (HC)

ISBN: 3-548-24695-2 (TB)

Illustrationen: Ken Marshall

Ausführungen: HC (OOP) und TB; 228 bzw. 232 Seiten

zahlreiche S/W- und (ausklappbare) Farbbilder

Wir schreiben das Jahr 1260 in Köln, der Kölner Dom befindet sich noch im Bau unter der Leitung des genialen, visionären Baumeisters Gerhard Mortat. Doch eine dunkle Verschwörung, von der Gerhard Kenntnis haben muss, wird ihm zum Verhängnis. Schon zu Beginn der Geschichte werden wir Zeuge, wie ein gewisser Mathias und ein gewisser Heinrich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion den gedungenen Killer Uruqhart anheuern, der den Baumeister erledigen und eine weitere – bislang unbekannte – Aufgabe übernehmen soll. Uruqhart tut, wie ihm geheißen, kauft sich zwei Zeugen, die den Mord später als einen Unfall bekunden, und als sich die Gelegenheit bietet, schubst er Gerhard dezent vom Baugerüst des Doms.

Allerdings hat er nicht mit einem richtigen Zeugen gerechnet, der sich gerade an bzw. in den erzbischöflichen Apfelbäumen gütlich tut: Jacop, genannt „Der Fuchs“, seines Zeichens ein kleiner, unbedeutender Dieb. Eigentlich wollte Jacop nur (illegal) seinen Hunger stillen, fällt aber vor lauter Schreck über die schattenhafte Gestalt und die Tat aus dem Baum – mehr noch: Da der Baumeister sich noch bewegt, überkommt ihn der irrige Gedanke, ihm vielleicht helfen zu können. Alle Vorsicht vergessend, setzt Jacop im Schweinsgalopp herüber zum Gestürzten und dieser lebt tatsächlich noch lang genug, um dem Tagedieb ein paar Worte ins Ohr zu flüstern, bevor er sich endgültig aufmacht, vor seinen Schöpfer zu treten.

Jetzt heißt es: nichts wie weg! Jacop hockt hier mitten auf dem Domplatz wie auf dem Präsentierteller, der Mörder hat ihn unter Garantie gesehen, sodass ein Rückzug mehr als angebracht erscheint – keine leichte Aufgabe für jemanden, der mit seinem leuchtenden Rotschopf auffällt wie eine Knackwurst in der Maibowle. Dennoch schafft er es dank der unerwarteten Hilfe der (soeben kennen gelernten) Färberstochter Richmodis und eigener Pfiffigkeit, den kaltblütigen Attentäter abzuschütteln. Denkt er. Doch als er seine unglaubliche Story zweien seiner engsten Freunde erzählt, werden diese etwas später von ungewöhnlichen Armbrustbolzen durchbohrt von ihm aufgefunden.

Der Killer hat seine Witterung also doch nicht verloren und beseitigt nun alle, die das Geheimnis kennen könnten. In seiner Not und auch leicht verletzt sucht Jacop Richmodis nochmals auf – ihr Onkel Jaspar Rodenkirchen ist Physikus (Arzt), hatte sie beiläufig erwähnt. Der ist von Jacops Geschichte derart fasziniert, dass er beschließt weiterzuforschen, was den Stein erst richtig ins Rollen bringt. Jacop ist nämlich unfreiwillig in eine Fehde zwischen dem Erzbischof und einigen reichen Patrizierfamilien geschlittert, und die dulden bei ihrem Komplott nun mal keine Mitwisser. Jetzt befinden sich außer Jacop zu allem Überfluss auch noch seine neu gewonnenen Freunde und Helfer Richmodis, ihr Vater Goddert von Weiden und ihr Onkel Jaspar in höchster Todesgefahr und somit auf der Abschussliste des Killers …

_Meinung_

Die Basis des Plots steht auf wahren Begebenheiten, tatsächlich ist Gerhard Mortat in besagtem Jahr unter ungeklärten und mysteriösen Umständen vom Baugerüst des Kölner Doms zu Tode gestürzt. Desweiteren sind auch die Patrizier, wie die Overstolzens, die Weisens und die Kohns historisch korrekt, Gleiches gilt natürlich auch für Erzbischof Konrad. Auch wenn Schätzing behauptet: „die Hälfte der Figuren spielt sich selbst“, so ist die Handlung als solche frei erfunden und bedient sich lediglich der Personen, um diesen mittelalterlichen Kriminalfall realistischer erscheinen zu lassen.

Mystery sucht man vergebens, denn schon auf den ersten Seiten wird klar, dass es sich um ein Komplott handelt und mindestens drei (Mit-)Täter sind dem Leser sogar schon mal namentlich bekannt, peu à peu zieht die Verschwörung dann immer weitere Kreise, wobei man sich schon bald denken kann, worauf das Ganze im Endeffekt hinausläuft. Hauptaugenmerk liegt demnach darauf, wie es Jacop und seine Freunde schaffen, die Verschwörung aufzudecken und von dem eiskalten Profi-Meuchler Uruqhart dabei nicht abgemurkst zu werden.

Der Schreibstil Schätzings ist locker und flockig, auch wenn er gerne auf archaische Begriffe zurückgreift, die man damals nun einmal benutzte; so mischt er immer wieder kleinere moderne Worte mit hinein, um ein wenig Witz in die Sache zu bringen. Witzig ist das Werk stellenweise wirklich, gerade die Wortgefechte zwischen Jaspar und Goddert sind herzerfrischend komisch – doch auch sonst spielt der Autor geschickt mit Sprache und Figuren. Leider gibt es, wo Licht ist, auch Schatten. So fallen die ausholenden und dozierenden Erklärungen Jaspars zur Geschichte Kölns und der politischen Situation manchmal etwas arg lang und unrealistisch aus. Wenn man Zeit genug hat zu philosophieren, kann die Gefahr, in der man grade schwebt, doch nicht allzu groß sein.

Trotzdem ist das Bild, das Schätzing vom mittelalterlichen Köln und seinen Akteuren zeichnet, lebendig und recht glaubhaft, allerdings ein wenig mit Klischee behaftet und überzeichnet. Die Atmosphäre an sich ist jedoch stimmig und weiß zu gefallen und mitzureißen, da kann ich über minimale Schwächen generös hinwegschauen.

Waren die Erklär-Passagen Jaspars noch sehr weit ausholend, so kommt die Action dennoch nicht zu kurz. Wenngleich manche Ereignisse durchaus vorhersehbar sind, gelingt Schätzing doch die eine oder andere interessante Überraschung. Sehr zu meinem Bedauern geht es am Schluss zu sehr hopplahop dem Ende der Geschichte zu. Hat sich Schätzing vorher noch beinahe akribisch seinen Figuren und der Handlung gewidmet, so geht’s nun einen Tick zu rasant zu, um die Handlung zu einem logischen und befriedigenden Abschluss zu bringen.

Meiner bescheidenen Meinung nach hätte er entweder im Mittelteil die ellenlangen Geschichtsstunden etwas einkürzen und dafür das Ende pfiffiger und ausführlicher gestalten können (wenn er schon eine bestimmte Seitenzahl erreichen musste/sollte) oder er hätte gleich weitere zwanzig bis dreißig Seiten für einen anständigen Showdown drangehängt. Das Ende jedenfalls ist ein ziemlich abrupter Stilbruch und zudem ein veritabler Cliffhanger – Wozu macht er sich die Mühe, die Beziehungen der Charaktere untereinander zunächst tief auszubauen, um dann mit aller Macht auf die Bremse zu treten?

Spekuliert(e) Schätzing gar auf eine eventuelle Fortsetzung und wollte den Erfolg seines ersten Buches erstmal abwarten? Ich bin versucht, genau das anzunehmen, ohne etwas unterstellen zu wollen, doch irgendwie ist mir der Stimmungswechsel am Ende |zu| augenfällig. Bislang jedoch hat sich in diese Richtung nichts entwickelt, keine Fortsetzung in Sicht – vielleicht kommt ja doch noch eine, wenn der Hype um [„Der Schwarm“ 731 ein wenig abgeebbt ist.

_Fazit_

Die Idee, ein Komplott bzw. eine Mordserie ins finstere Mittelalter zu verfrachten, ist auch nicht besonders neu, da hat Umberto Eco mit „Der Name der Rose“ einen Meilenstein geschaffen, der schwerlich zu toppen ist. Eine empfehlenswerte Lektüre für Zwischendurch ohne großen Anspruch; wer mit dem vielen Latein und einigen Begriffen des Mittelalters Probleme hat, bekommt sogar im Anhang ein kleines, nützliches Lexikon geboten. Bis auf die unfreiwilligen, aber trotzdem recht interessanten Geschichtsstunden ein sehr kurzweiliges Buch mit Witz und Charme. Freunde des mysteriösen Thrillers werden wohl ein wenig enttäuscht sein, denn es ist ein Krimi – nicht mehr, nicht weniger -, bei dem die Täter zu Beginn bekannt sind und auch das Motiv selbst dem weniger aufmerksamen Leser relativ schnell klar wird.

Wurde er ruchlos im zarten Alter von 20 Jahren von opportunen, machtgierigen Mitgliedern seines Hofes dahingemeuchelt? Wer war der wohl bekannteste Pharao überhaupt, und warum wurde er so berühmt, obwohl sich jemand offensichtlich sehr viel Mühe gab, seine Person aus den Annalen der Geschichte zu tilgen? Die Gründlichkeit, mit der dies versucht wurde, erwies sich für uns – die Nachwelt – als Segen, denn das prachtvolle Grab des vergessenen Pharaos aus der auslaufenden 18. Dynastie ist 3000 Jahre lang von Grabschändern unberührt geblieben, weswegen Entdecker Howard Carter 1922 quasi eine Zeitkapsel öffnete, die sehr viel Aufschlussreiches über die damalige Zeit verriet – aber nur vergleichsweise wenig über den dort Bestatteten selbst. Zumindest auf den ersten Blick.

In den offiziellen Königslisten von Sethos I taucht sein Name nicht auf und erst nach und nach wird seine Identität enthüllt: Tutenchamun (auch |Tutankhamen|, |Tutankhamun| oder |Tutanchamun|, je nach verwendeter Schreibweise). Er erweist sich, ebenso wie seine Familie, für die Forscher als weißer Fleck in der ägyptischen Geschichte. Sohn (manche mutmaßen gleichzeitig Neffe) von Echnaton, dem Ketzer. Mysteriöser Kindkönig. Quell sämtlicher Gerüchte über den Fluch der Pharaonen. Doch wieso wurde er verfemt? Die Hinweise verdichten sich, dass ein beispielloser Staatsstreich stattfand. Das alte Reich war danach belegbar jedenfalls nie mehr wie zuvor. Paläo-Pathologe Professor Bob Brier spricht gar von einem Mord und er verrät uns in diesem Buch auch, warum er ein Komplott nicht ausschließt …

_Ein Blick ins Album der Familie König – Zum Inhalt_

Tutenchamun wurde unter dem Namen Tutench|aton| als Sohn des später als „Ketzerkönig“ gebrandmarkten Pharaos Echnaton in Acheaton (heute Amarna genannt) geboren. Die Umstände, warum Echnaton (den übrigens nicht wenige mit der biblischen Gestalt des Moses gleichsetzen) die Staatsreligion des Amun-Kultes und Vielgötterei in eine monotheistische Religion um den Gott Aton zu wandeln versuchte, sind mysteriös und nicht restlos geklärt. Fakt jedoch ist, dass es der Amun-Priesterschaft, dem Adel und dem Militär in Theben (der eigentlichen Hauptstadt des alten Ägypten) sicher nicht geschmeckt hat. Die Verlegung der Hauptstadt von Theben nach Tell el-Amarna wohl ebensowenig – die Stadt wurde komplett neu aus dem Boden gestampft, mit einer für Ägypten vollkommen neuen Kunstrichtung und einzig und allein auf die neue Staatsgottheit Aton ausgerichtet.

An dieser Stelle ändert Amenophis IV auch seinen Namen in Echnaton („Der Aton Gefällige“). Etwas Vergleichbares hat es in der gesamten Geschichte Ägyptens noch nie gegeben und wiederholte sich auch nie wieder. Seinen isolatorischen Lebensmittelpunkt verlegt er ebenfalls in die neu gegründete Stadt, zusammen mit seiner Erst-Frau Nofretete und seinen sechs Töchtern, die er mit ihr hat. Er gelobt, die Stadt fürderhin nicht mehr zu verlassen. Das ehemals mächtige Reich beginnt unter seiner Ägide böse zu wanken und büßt wirtschaftlich sowie militärisch viel von seinem Glanz ein.

Tutenchaton jedoch ist nicht der Sohn Nofretetes, sondern der Zweit-Frau Kija, die bereits Tutenchatons älteren Bruder Semenchkare zuvor gebar. Sie verstirbt – höchstwahrscheinlich – auf dem Kindsbett bei der Geburt Tutenchatons, jedenfalls verschwindet sie abrupt aus den Aufzeichnungen und einige Indizien und Grab-Malereien belegen, dass Kija tatsächlich die Niederkunft nicht überlebte. Echnaton hat zwei potenzielle Thronfolger aus dieser Verbindung, Nofretete kann offensichtlich nur Töchter gebären. Die beiden Prinzen wachsen recht behütet und wohl auch abgeschirmt von der Öffentlichkeit auf, jedenfalls zeigen die gefundenen Szenen aus dem Leben derer von Echnaton stets nur ihn und Nofretete mitsamt Töchtern als liebevolle Familie, auch das ist ein Bruch mit der traditionellen Darstellungsweise in der ägyptischen Kunst.

Echnaton ernennt in der Tat den zehn Jahre älteren Bruder Tutenchatons – Semenchkare – zu seinem Mitregenten (und dieser wird somit offiziell zum designierten Nachfolger erhoben), doch etwa zwei Jahre später verstirbt der älteste Sohn – woran oder warum konnte bis heute nie ganz geklärt werden. Tutenchaton rückt somit automatisch nach, doch ist er erst vier und wohl grade erst dabei, das Schreiben und die anderen Pflichten eines Prinzen zu erlernen.

Es dauert weitere fünf Jahre, bis ihn das Schicksal zum jüngsten König machen soll: In seinem 17. Regierungsjahr und zwei Jahre nach dem Tode Nofretetes und mittlerweile aller Töchter – bis auf Anchesepaaton – stirbt auch Echnaton. (Das heißt, manche glauben, er sei nicht gestorben, sondern als Moses mit den Semiten nach Judäa gezogen … Doch das ist eine andere Geschichte.) Tutenchaton und Anchesepaaton werden von General Haremhab und Wesir Eje zur Krönung nach Theben geleitet. Als engster Berater des jungen Prinzen und Mittler zwischen der Priesterschaft managt Eje die Inthronierung des unmündigen Tutenchaton, wobei es ein paar Hürden zu bewältigen gibt: Als Erstes muss der junge König mit Anchesepaaton vermählt werden, denn er ist als Kind der Zweit-Frau Echnatons ein „Halbblut“ und nicht berechtigt, ohne weiteres den Thron zu besteigen, erst die Heirat mit seiner Halbschwester verleiht ihm die Königswürde, denn sie ist die Tochter Nofretetes und somit „reinen Blutes“.

Um die Rückkehr zum alten Pantheon zu verdeutlichen, werden selbst die Namen der beiden geändert: in Tutenchamun und Anchesenamun – nichts soll mehr an ihren ketzerischen Vater erinnern. Doch das reicht offensichtlich nicht. In kurzer Folge werden Echnatons Stadt Amarna und sämtliche kulturelle Andenken ausgemerzt – glücklicherweise jedoch nicht zu hundert Prozent, denn einige Teile der Bauwerke und Reliefs wurden nur halbherzig umgebaut oder zum Bau anderer (Amun-)Kultstätten wiederverwertet, sodass sie 3000 Jahre später aufgrund ihres frappant anderen Stils von Archäologen entdeckt wurden und uns Zeugnis von einigen Vorgängen ablegen können. Vieles davon befindet sich im heutigen Luxor und kann sogar besichtigt werden.

In seinen letzten neun Jahren, die er nominell das Reich regiert, erstarkt Ägypten wieder und läuft unter General Haremhab auch zur gewohnten militärischen Stärke auf. Hinter den Kulissen ziehen jedoch aus nachvollziehbaren Gründen ganz andere die Fäden als Tutenchamun, nämlich das Triumvirat seiner Berater: Haremhab, Eje und der „königliche Schreiber“ Maja (quasi der Finanzminister). Sie vergrößern ihren Einfluss stetig. Das persönliche Glück des jungen Pharaonenpaares steht ebenfalls unter einem schlechten Stern, denn obwohl die beiden ein scheinbar inniges Verhältnis zueinander haben, gestaltet sich die Geschichte mit der Thronfolge als sehr schwierig. Anchesenamun erleidet eine Totgeburt (es wäre ein Mädchen gewesen) und beim zweiten Versuch kommt die neuerliche Tochter vier Monate zu früh und stirbt. Der letzte Pharao der 18. Dynastie bleibt weiterhin ohne erbberechtigte Nachkommen.

Der Pharao ist nunmehr 19 Jahre alt und wird aller Wahrscheinlichkeit nach so langsam in seine Rolle gewachsen sein und seinen eigenen Kopf zu entwickeln beginnen. Offenbar ist es nun höchste Zeit, dass ihm selbiger eines Nachts eingeschlagen wird und zwar auf äußerst subtile Weise. Das vermutet Brier jedenfalls. Sein Wesir Eje ergreift erstaunlich schnell die Regierungsgeschäfte, lässt sich zum Pharao krönen und nimmt zu allem Überfluss die Witwe Anchesunamun zur Frau, kann sich aber nicht lange halten. Er stirbt vier Jahre nach der Machtübernahme, hat aber zuvor versucht, seinen Vorgänger ebenso aus den Annalen der Geschichte zu löschen wie dessen Vater Echnaton. Sein Nachfolger wird – man ahnt es bereits – General Haremhab und begründet so als Erster die Reihe der „Soldatenkönige“ in Ägypten. Erst 3000 Jahre später soll man die Puzzleteile dieses altertümlichen Krimis zusammenfügen können, als das Grab des „Unbekannten Pharaos“ 1922 entdeckt und Jahrzehnte später (1968) die Mumie zum ersten Mal geröntgt wird.

_Beweisaufnahme – Pharao Jürgens Meinung_

Briers Theorie wirft ein sehr menschelndes und lebendiges Licht auf buchstäblich tote Geschichte; es liegt in der Natur der Sache, dass hier viel hineininterpretiert werden kann. Er macht davon auch regen Gebrauch, wobei er stets versucht, seine angeführten Punkte soweit es geht mit Fakten zu untermauern, was freilich nicht immer gelingt. Das äußert sich schon darin, dass er einen sehr großen Teil des Buches darauf verwendet die dunkle Familiengeschichte Tuts aufzurollen (was ich weiter oben zusammengefasst habe, stellt nur einen Bruchteil dar) und sie als Schlüsselpunkt für seinen Kriminalfall heranzuziehen.

Betrachtet man diese sehr wirre und lückenhaft dokumentierte Zeit des politisch-religiösen Umbruchs in der ägyptischen Geschichtsschreibung, so ist dies keine leichte Aufgabe und dementsprechend häufig blanke Interpretation, der man folgen mag oder eben nicht. Seine Rekonstruktion der Vorgeschichte war bereits mehr als einmal Gegenstand hitziger Diskussionen und gerade in letzter Zeit immer wieder Stoff für ein aufflammendes Interesse am wohl berühmtesten Pharao in den Medien.

Briers Ausführungen haben einiges für sich, bieten sie doch so manche Antwort darauf, warum genau diese Epoche und die geheimnisvolle Vita Tutenchamuns und seiner Familie nur fragmentarisch erhalten blieben. Sehr belastbar ist die These nicht in allen wichtigen Punkten, hat aber auch eine Menge gut durchdachter Ansätze und nachvollziehbarer Begründungen für sich. Einige seiner Kollegen mögen seiner Argumentation trotzdem so gar nicht recht zustimmen, während sie bei anderen Ansichten mit ihm konform gehen. Dass der junge Pharao keines natürlichen Todes gestorben ist, gilt in der Fachwelt nämlich als gesichert, stellt sich nur die Frage, ob dort tatkräftig und mithin absichtlich nachgeholfen wurde. Brier ist jedenfalls dieser festen Überzeugung, was er nicht nur durch Herleiten einer langen Indizienkette, sondern anhand von Fotos auch schlüssig zu stützen versucht.

In den späteren forensischen Untersuchungen anhand von in den 60er Jahren angefertigten Röntgenbildern Tuts und der lange unbeachteten (und kaum bekannten) Mumien seiner beiden totgeborenen Töchtern wird’s dann aufgrund der wissenschaftlich überprüfbaren Sachlage weitaus weniger spekulativ. Dies ist auch sein angestammtes Fachgebiet als Mumienexperte respektive Paläo-Pathologe. N24, ZDF und GEO stürzen sich in letzter Zeit gerne auf den Lieblingspharao.

Brier ist dort immer wieder als Fachberater mit von der Partie, rückt aber mittlerweile von einigen seiner damaligen Erkenntnisse im Buch teilweise ab. Kein Wunder, war er doch wegen der wilden Spekulationen – die sich eben nicht auf seine Arbeit, sondern seine Interpretationen des Drumherums bezogen – aus der Fachwelt ganz schön unter Beschuss geraten. Man hielt ihn für nicht kompetent, sich als Historiker zu betätigen, während man seine pathologische Arbeit durchaus würdigte. Eine ziemlich überhebliche Sichtweise, wie ich finde. Seine Kernaussage hat jedoch auch noch nach sechs Jahren seit der Erstveröffentlichung Bestand:

Der ominöse Knochensplitter im Inneren des Kopfes, der die Gemüter von Wissenschaftlern seit seiner Entdeckung erhitzte und schon 1968 für die ersten Mordtheorien sorgte, ist seiner Untersuchung nach kein Beleg für die Todesursache. Seine Meinung ist, dass dieser von einer Ungeschicklichkeit bei der Einbalsamierung herrührt, soll also demnach erst nach dem Tode entstanden sein. Vielmehr sind er und einige Gerichtsmediziner einem vermutlichem Hämatom nahe des Übergangs zwischen Genick und Hinterkopf auf die Spur gekommen.

Das Hämatom an ausgerechnet diesem Teil des Kopfes ist durch einen Unfall kaum zu erklären (zumindest höchst unwahrscheinlich) und daher vermutet Brier (zusammen mit einigen anderen), dass diese Verletzung absichtlich durch einen gezielten Schlag auf diese empfindliche Stelle herbeigeführt wurde. Die teilweise Verknöcherung dieses ehemaligen Blutgerinsels legt den Schluss nahe, dass Tutenchamun schätzungsweise etwa einen Monat lang damit gelebt haben kann, einen Teil davon im Koma, bis dann letztlich der Tod eintrat.

_Abschlussplädoyer – Fazit_

Bob Briers Schlussfolgerungen entbehren durchaus nicht einer nachvollziehbaren Logik, sind aber in Ägyptologenkreisen nicht ganz unumstritten, denn für viele Behauptungen fehlt letztendlich der Beweis in Form von Inschriften o. ä. – sprich: Die Hardware. Somit müssen die hier dargebrachte Mordfall-Story und hergeleitete Indizienkette gegen die vermeintlichen Tatverdächtigen mit den wenigen wirklich nachprüfbaren Fakten aus Fundstücken und Autopsien dennoch hochspekulativ bleiben, doch das trifft auf die Lehrmeinung ebenso zu, welche sich allzu oft als ebenso falsch erwiesen hat.

Unfall, Mord oder gar Komplott? Das Mord-Szenario ist eine durchaus denkbare Variante, sofern Briers angestellte Mutmaßungen über den Hintergrund akkurat sind. Beweisen lässt es sich nicht, ein Unfall kann nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Die dargebrachten Verdachtsmomente würden heutzutage wohl vor Gericht kaum Bestand haben und nicht zu einer Verurteilung der beiden von Brier bezichtigten Hauptangeklagten führen: In dubio pro reo. Kurios und mysteriös genug bleibt das Leben und Sterben des jungen Regenten auch nach Lesen des interessant und flüssig geschriebenen Buches. Brier fügt dem Puzzle fantasiereich einige weitere Teile hinzu, doch bin ich sicher: Das letzte Wörtchen ist in diesem Fall noch nicht gesprochen.

|Originaltitel: „The Murder Of Tutankhamen. A True Story“

Ersterscheinung: 1998 – G. P. Putnam’s Sons / NY

Deutsche Übersetzung: Wolfgang Schuler

354 Seiten – diverse s/w-Fotos im Mittelteil|

Der sagenumwobene Orden der Erleuchteten ist zurück, jedenfalls in Romanform. Als Liebhaber von Verschwörungstheorien ist so etwas natürlich genau meine Kragenweite. Geschichte, Mythen und Geheimgesellschaften finde ich extrem faszinierend, vor allem, weil man davon ausgehen kann, dass in allem immer ein Körnchen Wahrheit steckt. Gerade die Illuminaten haben in der Riege der mystischen Kulte einen hohen Stellenwert in der Historie, manche meinen sogar, dass sie selbst heute noch hinter den Kulissen die wahren Weltherrscher sind, die auch das tagesaktuelle politische Geschehen über unsichtbare Kanäle diktieren.

Man mag das glauben oder nicht, es steht jedoch mit Sicherheit fest, dass die Bruderschaft seit jeher ein ausgesprochen konspirativer Haufen gewesen ist, der jede Menge Anlass zu Spekulation bietet. So auch im vorliegenden Roman von Dan Brown, der die Erleuchteten zum finalen Kampf gegen den Vatikan fiktiv auferstehen lässt – mit sehr hohen Erwartungen ging ich das Werk auch an.

_Allgemeines zum Thema_

Wer oder was sind die „Erleuchteten“ denn eigentlich und gab/gibt es sie wirklich? Für die präzisere Beantwortung der Frage muss man schon weiter ausholen: Die Illuminaten (oder korrekter: |Illuminati|) sind/waren ein dem Klerus feindlich gesonnener Geheimbund aus meist hochintelligenten Persönlichkeiten und gehen laut einigen Autoren sogar zurück bis auf den berühmten italienischen Wissenschaftler Galileo Galilei, andere verdächtigen auch den Templer-Orden schon zur Zeit der Kreuzzüge als Wurzel. Belegen lässt sich das nicht exakt, nach offizieller Lesart war der Bayer Adam Weishaupt der erste offizielle Illuminatus und Begründer des Ordens. Den Beweis, dass sie immer noch bis in die Moderne existieren, leiten Konspirologen immer wieder gern von der 1-US$-Note ab. Die Pyramide mitsamt des seltsamen Textes |“Ordo Novus Seclorum – Annuit Coeptis“| und das |Allsehende Auge| sind blitzsaubere Illuminati/Freimaurer-Symbolik und -Rhetorik.