Einige tüchtige Schläge hat das Schicksal der armen Alison Fenway bereits versetzt. Im Vorjahr war sie in ihrer Heimatstadt Boston nur knapp einem Großfeuer entronnen, hatte dabei allerdings ihr ungeborenes Kind und kurz darauf den Verstand verloren. Nach mehreren im Sanatorium verbrachten Monaten schien ein Tapetenwechsel ratsam. Ein glücklicher Zufall fügte es, dass Alisons Gatte Miles, ein gebürtiger Brite, von einer alten Tante Priory High, ein feudales Landhaus in den südostenglischen Downs, geerbt hat. Seinem Job als Bänker kann er auch dort nachgehen, und Alison ist einverstanden; sie will nur gesund und vor allem endlich Mutter werden, was bei ihr durchaus zur fixen Idee geworden ist.

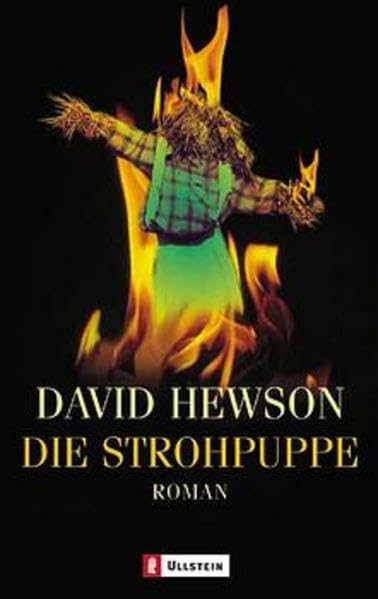

Beulah, das kleine Dorf in den Hügeln der Downs, ist ein seltsamer Ort, in dem in gewisser Weise die Uhr stehengeblieben ist. Hier hält man es noch nicht mit der christlichen Kirche, sondern mit den uralten Naturgottheiten, die von den keltischen Vorfahren der braven Bürger verehrt wurden. „Burning Man“ ist eines der orgiastischen Feste, die man in Beulah feiert, wobei eine Strohpuppe im Rahmen eines Erntedankes verbrannt wird. Alison glaubt allerdings, in der Asche des Scheiterhaufens einen menschlichen Fingerknochen gefunden zu haben, was ihr arges Kopfzerbrechen bereitet.

Dennoch lebt sie sich allmählich ein, findet neue Freunde, beginnt ein Verhältnis mit dem Dorfpolizisten Liddle und begeht einen Mord. Auf diese Weise abgelenkt, erkennt Alison lange nicht, was tatsächlich hinter den Kulissen vor sich geht. Die alten Götter sind wirklich mächtig in Beulah, und sie sorgen gütig für ihre Kinder. Dafür verlangen sie freilich die Einhaltung gewisser Regeln, regelmäßige Opfer und die strikte Austilgung Ungläubiger …

Kult-Grusel nach bewährtem Muster

Eine gute Geschichte lassen wir uns immer wieder gern erzählen, auch wenn wir sie längst kennen. „Die Strohpuppe“ ist ein Roman bar jeder Originalität, der nichtsdestotrotz gut zu unterhalten weiß. Dabei haben wir Gruselfreunde sie eigentlich gründlich satt, diese dreifach vernagelten Teufelsjünger, die ebenso eifrig wie einfallslos junge Frauen mit Babys im Bauch jagen, um erstere zu opfern und letztere anzubeten (oder umgekehrt).

Der Trick, die Schwachen und Hilflosen solchem Horror erst auszusetzen, um sie dabei über sich selbst hinauswachsen zu lassen, ist alt und billig. Daran ändert der längst zum Klischee geronnene Schlussgag, das Gute scheitern und die Satansbrut siegen zu lassen, nicht das Geringste. Selbstverständlich entpuppen sich – auch das ein Standard – alle freundlichen und hilfreichen Gefährtinnen und Gefährten der Heldin, besonders aber der eigene Ehegatte, im großen Finale als Handlanger des Bösen, während man die wahren Freunde daran erkennen kann, dass sie vorab schön scheußlich zu Tode kommen.

Auch „Die Strohpuppe“ weicht konzeptionell kaum von diesem Schema ab. In jeder Zeile lassen sich alte Vorbilder erkennen. Weil David Hewson ein routinierter Schriftsteller ist, wundert das gewählte Thema; hat er tatsächlich geglaubt, dem alten Garn neues Leben einhauchen zu können? Oder war er davon überzeugt, es sei inzwischen genug Gras über frühere Kult-Thriller gewachsen? Damit hätte er sich getäuscht: Nicht nur „Rosemarys Baby“, sondern auch „The Wicker Man“ oder „Kinder des Zorns“ von Stephen King – die unfreiwillig schauerliche Film-Serie noch mehr als die Kurzgeschichte – lassen grüßen. Dem filmklassisch vorgebildeten Gruselfilm-Freund dürften dagegen die Parallelen zum B-Movie-Klassiker „The Eye of the Devil“ (GB 1965, dt. „Die schwarze 13“) nicht entgehen.

Dorf der scheinheiligen Heiden

Es handelt sich um die üblichen Verdächtigen: Die Bewohner von Beulah tarnen sich als schlichte Dörfler, die es faustisch dick hinter den Ohren haben. Aber Hewson lässt Gnade walten und erzählt seine Geschichte zwar mit dem nötigen Ernst, ist aber durchaus fähig und bereit ist, sie mit einiger Ironie zu würzen. Schwarzer Humor ist eine seltene Gabe, zumal unter Schriftstellern, doch Hewson hier versteht eine Menge davon. Die Blamire-Zwillinge sind jedenfalls auch ohne keltische Einflüsterungen üble Zeitgenossen, deren trauriger Werdegang mit grimmigem Spaß in Szene gesetzt wird. Daneben hat Hewson mit der Haschplätzchen backenden und Joints verschenkenden Dorfarztfrau oder den einander nicht unbedingt in legaler Liebe zugetanen Angehörigen der Cartwright-Sippe einige sehr skurrile Charaktere ins Leben gerufen.

Ihnen gegenüber hat unsere Heldin natürlich einen schwereren Stand, denn sie muss die Handlung tragen und dabei vor allem tüchtig leiden. Den Leser nerven halbwegs überstandener Wahnsinn, Eheprobleme, inbrünstiger Kinderwunsch und andere langbärtige Klischees. Dennoch ist Alison Fenway ist für einige Überraschungen gut. Der Mord an einem gar zu fiesen oder frommen Dorfmann in der ohnehin grotesken Kulisse einer verfallenen Abdeckerei kommt unvermittelt. Alison erstaunt anschließend durch ihr konsequent auf das Vertuschen der Tat gerichtetes Handeln, das die passive Dämlichkeit so mancher anderer von Gangstern und Geistern heimgesuchten Roman-‚Heldin‘ angenehm vergessen lässt.

Ehegatte Miles bleibt dagegen über mehr als 500 Seiten eine Figurenhülse. Nur mit sehr viel Wohlwollen lässt sich der Leser vorgaukeln, dass dieser ausschließlich ein geplagter Workaholic und geprüfter aber liebevoller Gatte ist. Vor allem ist er langweilig und taugt rein gar nicht als durchtriebener Erzbösewicht, der im Hintergrund die Fäden zieht.

Im Finale verlässt Hewson übrigens der Mut; was bisher die reale Anwesenheit des personifizierten Bösen suggerierte, entpuppt sich plötzlich als religiöser Wahnsinn, der durch sehr diesseitige Kapitalverbrecher unterstützt wird. Das wird vom Verfasser gekonnt entwickelt, was aber nichts daran ändert, dass sich der Leser enttäuscht und genasführt vorkommt.

Autor

David Hewson wurde 1953 in Yorkshire, England, geboren. Schon früh, mit 17 Jahren, begann er als Journalist für ein lokales Blatt zu arbeiten, wechselte 1977 zur ehrwürdigen „Times“, 1986 zum „Independant“ und arbeitete später als freier Journalist für praktisch sämtliche britischen und nordamerikanische Zeitungen, was er bis auf den heutigen Tag fortsetzt. Sein Spezialgebiet ist die Computertechnologie, die er seinen Lesern in möglichst leicht verständlicher Form vorstellt.

Nach eigener Auskunft dachte Hewson, der Journalist, schon früh daran, sich als Romancier zu versuchen. Doch es dauerte bis 1994, um Worten Taten folgen zu lassen. Da Hewson als Spanien schätzt (diverse Bücher künden von seinen Reisen) und dieses Land und seine Leute kennt, lag der Gedanke nahe, für den nun anstehenden Roman-Erstling den Exoten-Bonus zu nutzen. „Semana Santa“, ein Thriller mit (vorgeblichen) leichten Schauer-Elementen, wie wir sie auch in “Die Strohpuppe” finden, entstand 1994 und entwickelte sich binnen kurzer Zeit zu einem kleinen Bestseller, der Hewson einen „W. H. Smith Fresh Price“, vor allem aber einen lukrativen Buchvertrag einbrachte.

Nachdem seine Autorenkarriere abzuflauen begann, entwickelte Hewson die Serie um den (selbstverständlich) unkonventionellen römischen Polizisten Nic Costa, die auch hierzulande beim Publikum großen Anklang fand und bis heute fortgesetzt wird.

Taschenbuch: 528 Seiten

Originaltitel: Native Rites (London : HarperCollins Publishers 2000)

Übersetzung: Susanne Aeckerle

http://www.ullsteinbuchverlage.de

Der Autor vergibt: