BUCHWURM.info sprach mit Dagmar Petrick, einer Autorin und Dozentin aus Ludwigsburg.

Art is about making something, not about making ourselves something special.

Julia Cameron

BUCHWURM: Hallo, Frau Petrick, was machen Sie gerade?

Petrick: Eben habe ich die Druckfahne für eine Anthologie mit Texten schreibender Schülerinnen und Schüler an den Verlag geschickt; die wird bald erscheinen und ist bereits der dritte Band, den ich als Redakteurin begleite. Noch ein bisschen früher war ich Gassi mit meinem Hund. Sodann schreibe ich am nächsten Buch. Aber genau jetzt lese ich natürlich Ihre Fragen und der Hund, der sich ausgetobt hat, aber auch schon ziemlich alt ist, döst dabei zu meinen Füßen. Das sind doch gute Voraussetzungen für ein Gespräch, nicht wahr?

Unbedingt. Sie leben jetzt mit Ihrer Familie in Ludwigsburg, wo in Sachen Kunst bekanntlich der Bär los ist. Wie hat es Sie von Ihrem Geburtsort dorthin verschlagen? Sie waren ja im Vereinigten Königreich und in USA.

Das ist richtig. Ich lebe tatsächlich ausgerechnet in der Nähe der Ludwigsburger Bärenwiese, und da ist wirklich manchmal der Bär los, wenn auch nicht immer kulturell. Und es stimmt auch, dass ich nach einigen Jahren, die ich woanders verbracht habe, wieder zurückgekehrt bin an den Ort, an dem ich – ebenfalls vor vielen Jahren – zwar geboren wurde, aber nie gelebt habe. Schräg gegenüber vom Märchengarten kam ich zur Welt, weshalb ich manchmal scherze, die Liebe zu den Geschichten sei mir in die Wiege gelegt worden. Die alte Kinderklinik gibt es inzwischen nicht mehr, den Märchengarten aber schon, den besuche ich ganz oft. Märchen sind wundervoll, sie verraten uns so viel über uns selbst. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Städtchen bei Ludwigsburg und nach dem Abitur ging ich sofort weg.

Ich lebte in England, Nordirland und den USA, wo mein jüngster Sohn geboren wurde, der somit einmal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden könnte. Darum entdecke ich meine Geburtsstadt heute auch ganz neu. Doch die Wanderjahre davor haben mich geprägt, vielleicht vor allem jenes erste Jahr nach der Schule, als ich an einem protestantischen Mädchengymnasium im noch vom Bürgerkrieg geschüttelten Nordirland Deutsch unterrichtet habe. Mag sein, dass es sogar ausschlaggebend für mein Schreiben war. Denn alle Leute, ob Katholiken oder Protestanten, waren immer so freundlich zu mir und alle, die ich traf, wünschten sich Frieden. Ich habe diesen Krieg nicht verstanden und schon damals gesagt, einmal möchte ich eine Geschichte über dieses Land schreiben. Es hat dann freilich noch ein Vierteljahrhundert gedauert, bis „Robin und die Farben der Bordsteine“ erschienen ist.

Wie kamen Sie zum Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern? Wurden Sie wie die schwedische Krimiautorin Helene Tursten erst krank und füllten dann die Zeit mit Schreiben aus?

Oh nein, das war ganz anders, da muss ich jetzt echt schmunzeln. Wie gesagt, der erste Keim zum Schreiben wurde wohl schon damals in Nordirland gelegt, zunächst aber habe ich Filmwissenschaften, Anglistik und evangelische Theologie studiert und danach als Filmkritikerin Rezensionen und Essays über Spielfilme verfasst. Ausschlaggebend für mein literarisches Schreiben war dann auch nicht eine Krankheit, sondern schlichtweg ein Entschluss: Ich wollte nicht länger über die Geschichten anderer schreiben, auch wenn die Geschichten in Filmen toll sind; ich wollte meine eigenen Geschichten erzählen. Ich bin dann auch nicht krank geworden. Im Gegenteil. Viele Jahre bin ich immer schon um vier aufgestanden, ehe meine vier Jungs aus den Betten purzelten.

Ich bin auch wohl eher eine Lerche als eine Eule, das hilft, und mit einer Tasse starken schwarzen Kaffees geht es schon. Außerdem war ich damals natürlich auch noch jünger, genau wie meine vier Jungs jünger waren und vermehrt meine Zuwendung brauchten, weshalb ich heute längst nicht mehr so früh aufstehen muss. Trotzdem schätze ich die frühen Morgenstunden mit ihrer Stille zum Schreiben nach wie vor sehr: Das Telefon schweigt. Keiner will was von mir. E-Mails tröpfeln morgens um fünf auch noch nicht in den elektronischen Briefkasten.

Das Schreiben an sich war mir allerdings immer schon wichtig, es ist wohl (m)eine Art, mir die Welt zu erklären. Es hat einfach ein Weilchen gedauert, ehe ich dem Schreiben, insbesondere dem literarischen, ernsthaft Raum eingeräumt habe. Einen Zeitfaktor, dass ich dafür mal eine längere Auszeit gehabt hätte, gab es aber nie. Vielmehr habe ich schon früh begriffen, dass man auch in den Lücken schreiben kann. Auch am Sandkastenrand. Es ist erstaunlich, was sich alles in zwanzig Minuten zu Papier bringen lässt.

Warum und wofür ist Erzählen wichtig?

Wir alle brauchen Geschichten, so konstruieren wir die Welt ringsum und erklären sie zu einem sinnvollen Ganzen. Zumindest ist das so bei mir. Das habe ich angeblich schon als Dreikäsehoch gemacht, als ich noch gar nicht lesen konnte, so berichtet es meine Mutter. Ich hielt offenbar immer ein Buch oder auch einen schlichten Werbeprospekt in der Hand und habe daraus „vorgelesen“, wobei es durchaus vorkommen konnte, dass die Buchstaben auf dem Kopf standen; das störte aber nicht, die Geschichten steckten ja in meinem Kopf, ich musste sie bloß hervorholen. Und das habe ich gemacht. Darum denke ich auch, dass wir immer schon Schreibende sind, auch wenn wir noch gar nicht schreiben können. Man könnte auch sagen: Wir lesen die Welt, indem wir sie erfinden. Solch ein Lesen, das freilich auch ein Malen oder Darstellen sein kann, ist vermutlich die älteste Kunstform in der Geschichte der Menschheit.

Worum geht es in Ihrem neuesten Jugendbuch „Martha, Helen und der Weg aus der Dunkelheit“?

Dieses Buch hat mir große Freude gemacht, auch wenn ich lange daran getüftelt habe. Helen Keller hat mich schon sehr früh fasziniert, und wenn ich ein Buch schreibe, lerne ich selbst am meisten. Deshalb war es ein Privileg für mich, dass ich von der taubblinden Schriftstellerin und Menschenrechtsaktivistin erzählen durfte. Dass ich bei meinen Recherchen in Helen Kellers Autobiografie auf ihre schwarze Kindheitsfreundin Martha Washington gestoßen bin, war allerdings eine große Überraschung und erwies sich im Nachhinein als echter Glücksgriff, insbesondere für die Erzählung: Ich habe lange überlegt, wie ich die Geschichte erzählen soll; nun erzähle ich sie aus Marthas Perspektive.

Martha war nur wenig älter als Helen, vielleicht ist sie acht oder neun Jahre alt, als die Geschichte spielt, aber anders als ihre weiße Freundin wurde sie rundum benachteiligt, auch wenn sie sehen und hören konnte. Martha musste auf Helen aufpassen, ansonsten hat sich niemand für sie interessiert. Sie konnte auch nicht lesen oder schreiben. Helen Keller schildert in ihrer Autobiographie, wie sie Martha – die einzige Freundin neben ihrer Jagdhündin Belle – oft schikaniert, ja, tyrannisiert habe; einmal schnitt sie Martha alle ihre Zöpfe ab! Wenn ich in die Schulen komme, sind die Kinder immer total empört, sie verstehen nicht, wie Martha das zulassen konnte. Dann versuche ich zu erklären, wie schwer es für Martha gewesen sein musste, sich zu wehren, im Grunde schlichtweg unmöglich.

Martha Washington war die Tochter der Köchin der Kellers. Vor dem Bürgerkrieg war ihre Mutter eine Sklavin, sie gehörte den Kellers, wie einem eine Uhr oder ein Hund gehört. Nach dem Ende des Bürgerkriegs, als die Sklaverei abgeschafft worden war, arbeitete Marthas Mutter weiter für die Kellers, was hätte sie sonst machen sollen? Das war ein riesengroßes Machtgefälle, aus dem sich eine große Abhängigkeit ergab. Das steht so nicht in Kellers Autobiografie, man muss es zwischen den Zeilen lesen und im geschichtlichen Kontext verorten. Deshalb geht es in der Geschichte nicht nur darum, wie ein taubblindes Mädchen zur Sprache kommt, als sie durch die Lehrerin Anne Sullivan das Fingeralphabet lernt; der Roman verhandelt auch Fragen von Privilegien und Benachteiligung. Er erzählt zudem davon, wie Wissen allein nichts nützt, weil es Strukturen braucht, in denen es angewandt werden kann, und die hat Martha nicht. Bildung braucht Bindung, das wird klar, wenn die Lehrerin Anne Sullivan Helen buchstäblich die Buchstaben in die Hand legt; Bildung braucht aber auch einen Rahmen, damit sich jeder und jede weiterentwickeln kann.

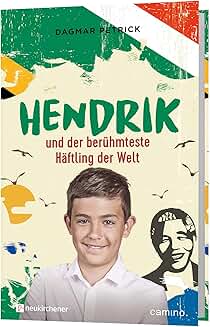

Worum geht in Ihrem Jugendbuch „Hendrik und der berühmteste Häftling der Welt“, und warum heißt der Junge Hendrik?

Der Roman erzählt von Nelson Mandela und seinem langen Weg zur Freiheit, so der Titel seiner Autobiographie. Vielmehr aber geht es um Hendriks Weg zur Freiheit, weil er als Kind tief verfangen ist in den Vorurteilen seiner Zeit. Gefragt wird auch, was Resilienz ist und wie man versöhnt miteinander leben kann, wenn einem so viel Leid zugefügt wurde, wie es Mandela erlebt hat, und wie die Vorurteile, die uns allen in den Köpfen stecken und uns von klein auf von außen eingetrichtert werden und die zum Überleben vielleicht zunächst auch erst mal wichtig sind, genau das verhindern bzw. erschweren. Mich hat Nelson Mandela immer schon fasziniert, genau wie Helen Keller: 27 Jahre seines Lebens verbrachte er im Gefängnis, dabei wollte er einzig, dass Schwarze und Weiße friedlich miteinander leben und die gleichen Rechte haben. Er sah seine Familie nicht. Man ließ ihn nicht zur Beerdigung seines Sohns Tembi. Trotzdem sah er in dem Wärter, der ihn bewachte, immer den Menschen, wie du und ich. Mandela meinte, auch er müsse befreit werden, auch er säße in einem Gefängnis, aber nicht aus Stäben, sondern aus Vorurteilen und Hass.

Dem wollte ich aus der Sicht eines elfjährigen Jungen nachgehen. Das Umfeld, in dem Hendrik aufwächst, prägt ihn, natürlich kennt er zunächst nichts anderes, als was man ihm in Familie, Schule und der Kirche einredet über die Schwarzen: Alle Schwarzen sind böse, sie wollen dir nur Böses. Hendrik ist eine Identifikationsfigur. Mit ihm können wir eine andere Sicht auf die Dinge entdecken, sie hinterfragen und – vielleicht, möglicherweise – allmählich umdenken. Deshalb heißt er Hendrik. Es ist ein typischer Afrikaanscher Jungennamen. Hendrik ist niemand Besonderes, der allein schon wegen eines ungewöhnlichen Namens auffällt. Er könnte praktisch jeder sein.

Eine wichtige Rolle spielen auch Mandelas Worte. Während der Apartheid waren Mandelas Worte verboten. Wer sie verbreitete, riskierte, selbst im Gefängnis zu landen. Niemand sollte von Mandela hören, niemand auf ihn hören. Mandela meinte einmal: „Meine Waffe ist das Wort.“ Das haben die Machthaber wohl auch so gesehen, sonst hätten sie nicht solche Angst davor gehabt. Doch ausgerechnet durch Hendriks Vater, der Mandela bewacht und seine Briefe zensiert, sickern Mandelas Worte allmählich zu Hendrik durch – mit erstaunlichen Auswirkungen. Denn Mandela erkundigt sich nach Hendrik. Er will wissen, wie es ihm geht, ob er lernt in der Schule.

Bildung war Mandela wichtig, und so beginnt Hendrik, der nicht sonderlich gut in Mathe ist, Mister Walkers kniffelige Brüche nachzurechnen und Liegestützen zu stemmen, weil das auch Mandela macht, obwohl er mittlerweile ein alter Mann ist und eigentlich bis zu seinem Lebensende im Gefängnis vermodern soll. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht: Es gibt Biografien ehemaliger Gefängniswärter, in denen erzählt wird, wie sich Mandela nach ihren Kindern erkundigte. Das hat mich beeindruckt. Obwohl Mandela so viel Schlimmes widerfuhr, bewahrte er sich stets den Blick für das Menschsein seines Gegenübers. Die Schwarzen nennen es Ubuntu. Es ist ein Wort, das in Südafrika in allen schwarzen Landessprachen vorkommt: Wir sind nur darum Menschen, weil es andere Menschen gibt.

Was ist das Thema Ihres Buches „Robin und die Farben der Bordsteine“? Spielen darin Bordsteine eine wichtige Rolle?

Im Grunde ist es fast wie bei Hendrik und der berühmteste Häftling der Welt. „Robin“ ist mein erstes Jugendbuch. Als ich 1990 in Nordirland unterrichtete, war ich völlig verblüfft, an allen möglichen Orten auf bunte Bordsteine zu treffen. Dann begriff ich, dass die Leute ihre Bordsteine anpinseln in den jeweiligen Farben der Fahne des Landes, zu dem sie politisch gehören wollen: Grün, Weiß, Orange, wenn sie für die Wiedervereinigung mit dem Süden, der Republik Irland, sind, Rot, Weiß und Blau – die Farben des Union Jack – wollen sie im Vereinigen Königreich verbleiben. Einmal sah ich mitten auf dem Land an einer Landstraße eine Laterne, die bunt angemalt war. Das Land wird territorial mit dem Farbeimer markiert. Irre.

Ich wollte diesen Konflikt, der das Leben der Menschen seit Jahrhunderten zerreißt, schildern aus der Sicht eines Kindes, das in diese Streitigkeiten hineingeboren wird. Zugleich zieht sich der Riss durch Robins eigene Familie: Sein Vater ist katholisch, seine Mutter protestantisch. Das kommt nicht oft vor, zugegeben, manchmal aber schon. Natürlich liebt Robin seine Eltern, und die beide lieben einander ja auch, zerbrechen aber an dem Druck, der ihre Ehe von außen belastet. Durch Robin lässt sich der Schmerz dieser unsinnigen Trennung ungefiltert schildern. Robin steht dem Ganzen hilflos, aber auch unbefangen gegenüber, er hinterfragt die Dinge, über die niemand mehr spricht, weil seit Jahrhunderten klar ist, wie die Lager aufgeteilt sind. Antworten findet er bei einer ehemaligen Nonne, einem (protestantischen) Polizisten, einem eigenwilligen Mädchen namens Siobhan und Jesus, der mit ausgebreiteten Armen in einer Glaskugel steckt. Wenn man sie schüttelt, schneit es.

Die Geschichte endet offen, aber doch versöhnlich, wie ich finde. Robins Vater kehrt zwar nicht unbedingt zur Familie zurück. Robin begreift aber immerhin, dass das Zerwürfnis seiner Eltern nicht ihm geschuldet ist, wie es leider viele Scheidungskinder befürchten. Genauso wenig wie der Krieg in diesem Land.

Ist Ihr Buch „Ein Professor für die Erdnuss – Das ungewöhnliche Leben des George Washington Carver“ wirklich ein Roman oder mehr ein Sachbuch oder beides?

Weder noch. Es ist eine Biographie, aber natürlich – das liegt in der Natur der Sache beziehungsweise der Beschaffenheit des Stoffs – enthält es eine Menge Sachwissen, z.B. über den Erdnussanbau und den Baumwollkapselkäfer, der 1910 die Baumwollfelder kahlfraß, was dann erst den Erdnussanbau ermöglichte, weil sich die Bauern zuvor dagegen sträubten; sie kannten bislang ja nichts anderes als Baumwolle. Weil es um Carver geht und das, was ihn beschäftigte, lässt sich das nun mal nicht ausblenden.

Erzählt wird die ungewöhnliche Lebensgeschichte George Washington Carvers, der als Chemiker und Agronom dem durch die Monokultur der Baumwolle ausgelaugten Böden mit Hilfe des Erdnussanbaus zu neuer Blüte verhalf. Im Wortsinne. Damit hat er auch die Situation der Schwarzen, die vormals als Sklaven die Baumwollfelder bestellten, verbessert. Trotzdem habe ich seine Geschichte auch fiktionalisiert. Eine kleine rote Blume zieht sich wie ein Leitfaden durch die fast dreihundert Seiten: Sie versinnbildlicht Carvers unstillbare Neugierde, sein Verlangen, alles zu ergründen; Carver möchte gerne wissen, wie sie heißt. Schon als kleiner Junge stellte er unermüdlich unglaublich viele Fragen: Warum blüht diese Blume blau, die andere gelb? Ändern sie ihre Farben, wenn sie woanders wurzeln? Das Wissen, das er sich erwarb, hat er jedoch immer zugunsten seiner Mitmenschen eingesetzt, nie wurde es zum reinen Selbstzweck.

Wie sind Sie auf Carver gestoßen und worin besteht die Aussage des Buches?

Ich bin ein großer Erdnussfan, aber dass ich die Erdnussbutter, die ich so gern nasche, Carver verdanke, erfuhr ich erst auf der Leipziger Buchmesse, als mir mein Verleger von ihm erzählte. Und weil ich, wie ich schon sagte, selbst am meisten lerne, wenn ich ein Buch schreibe, musste ich dieses Buch also schreiben. Denn von diesem Menschen wollte ich noch viel, viel mehr erfahren. Was für ein spannendes Leben! Wie schon bei Mandela begegnete mir eine unglaubliche Resilienz, die Fähigkeit, versöhnt zu leben, obwohl Carver – wie Mandela – erschreckend vielen Ungerechtigkeiten ausgesetzt war und grausame Dinge erlebte. Er wurde mitten im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) noch als Sklave geboren und schon als Säugling geraubt, weil man ihn an die reichen Baumwollfeldbesitzer Alabamas verkaufen wollte; dazu genügte es, dass er schwarz war.

Sein Besitzer Moses Carver holte ihn mit Hilfe eines Scouts zurück, seine Mutter, die mit ihm geraubt worden war, sah er aber nie wieder. Nach dem Bürgerkrieg durfte Carver keine Schule besuchen, obwohl er so gerne gelernt hätte, seine Wissbegierde ließ sich ja kaum stillen, aber es gab nur Schulen für weiße Kinder. Als ein paar Jahre später einige wenige Schulen für Schwarze eröffnet wurden, unternahm George eine regelrechte Bildungsodyssee. Es dauerte etliche Jahre, bis er seinen Abschluss machen konnte, weil er immer wieder weiterziehen musste und nebenher viel arbeitete, um seinen Lebensunterhalt und die Schulgebühren zu bezahlen. Später wurde ihm aufgrund seiner guten Abschlussnoten ein Stipendium an einem College bewilligt.

Als sich jedoch herausstellte, dass er schwarz war, durfte er das Stipendium nicht antreten; er wurde einfach vor die Tür gesetzt. Er erlebte, wie ein Schwarzer gelyncht wurde: Die Weißen haben ihn aufgehängt und bei lebendigem Leib verbrannt. Schreckliche, zutiefst traumatisierende Erfahrungen, die George, der sich nach seinem ehemaligen Besitzer Carver nannte – Sklaven hatten keinen eigenen Familiennamen und nannten sich oft nach ihren ehemaligen Besitzern – nicht davon abhielten, sein Leben für andere einzusetzen. Ich bewundere das zutiefst. Die Botschaft, nach der Sie fragten, geht aber wohl weiter; vielleicht hat sie Carver sogar selbst „gepredigt“? Niemand ist zu klein oder zu unbedeutend, als dass er oder sie nicht etwas bewirken oder verändern könnte.

Carver hat das insbesondere anhand der Erdnuss veranschaulicht. Obwohl sie so klein ist, gewann er über dreihundert unterschiedliche Nutzungsweisen aus ihr – vom Shampoo über Tinte bis zur Schuhcreme. Als Chemiker hat er sie einfach in ihre Bestandteile zerlegt. Damit schuf er eine Lebensgrundlage für die armen Bauern, die vom Ertrag ihrer Felder leben mussten, allein vom Verzehr der Erdnuss wäre das nicht geglückt, obwohl sich natürlich auch allerhand Leckeres aus Erdnüssen herstellen lässt. Carver war ein überaus kluger und liebenswürdiger Mensch, und dabei blieb er immer so bescheiden.

Auf Youtube gibt es Videos von ihm. Da sieht man ihn neben Henry Ford, mit dem er an Autokarosserien aus Soja tüftelte und immer trägt Carver eine Blume im Knopfloch seines alten verschlissenen Anzugs. So hielt er es zeit seines Lebens: Jeden Morgen stand er sehr früh auf und ging hinaus, um den Vögeln zu lauschen. Von diesen morgendlichen Ausflügen brachte er stets eine Blume mit, die er sich ins Knopfloch steckte. So hätte der Roman auch ursprünglich heißen sollen: „Die Blume im Knopfloch“. Das hätte Carvers Liebe zu den kleinen Dingen gut ausgedrückt. Doch die Verlagsvertreter meinten, der Titel ginge an der Zielgruppe vorbei und so ist „Ein Professor für die Erdnuss“ daraus geworden. Inzwischen habe ich mich damit versöhnt und finde, das passt auch ganz gut.

An welche Lesergruppe wendet sich Ihr Buch „Der Hund, der vom Himmel fiel“?

Das richtet sich an jüngere Leser ab zehn Jahren, aber ich kenne auch Achtjährige, die super damit klarkommen, und man kann es ja auch vorlesen. Es gibt auch ein paar Vignetten und Hundetapsen, die quer über die Seiten laufen. Das ist ziemlich nett gemacht, und die Geschichte ist es – wie ich finde, ha, ha, Vorsicht Eigenlob! – auch: Jan ist einsam und wünscht sich sehnlichst einen Freund. Dabei denkt er, ein Freund ist einer, der immer alles macht, was er will. Deshalb hält er auch einen Hund für ideal. Der Hund macht dann freilich auch nicht immer, was Jan von ihm möchte, und da denkt Jan allmählich um. Auch weil er Luisa trifft, die sich nun wirklich als gute Freundin erweist. Vielleicht dreht sich die Frage nach der Freundschaft am Ende sogar um und lautet nun: Wie werde ich selbst ein guter Freund für andere?

Wie haben die jungen Leser darauf reagiert, beispielsweise auf Ihren Lesungen an Schulen?

Die sind schon ganz entzückt, wenn sie das Cover sehen. Oh und ah! Das freut mich natürlich sehr. Die meisten Kinder lieben ja Tiere, viele haben auch einen eigenen Hund. In jedem Fall können sie Jans Wunsch nach einem Freund zutiefst nachvollziehen. Und seien wir mal ehrlich: Das geht uns doch kaum anders, oder?

Wenn ich in den Schulen komme mit meinen Büchern, macht das beiden Seiten total Spaß, mir und den Schülerinnen und Schülern, auch den Lehrerinnen und Lehrern. Dabei kommt es sehr darauf an, aus welchem Buch ich lese, welchen Verlauf die Lesungen nehmen. Ich erinnere mich an eine Lesung in einer fünften Klasse mit dem Buch über Carver und die Wortmeldungen nahmen kein Ende: Die Kinder waren so empört, dass George der Schulbesuch verweigert wurde, bloß weil er schwarz war. Das konnten und wollten sie nicht begreifen und auch nicht akzeptieren. Ein Lehrer meinte hinterher, man hätte all diese flammenden Plädoyers aufnehmen sollen; es wäre so ergreifend gewesen.

Nun zum „wichtigsten“ Thema: Was haben Buchwurm-Leser unter Ihren Filmandachten zu verstehen? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen und wie sieht die Resonanz Ihrer Leser aus?

Es ist lustig, dass Sie das als wichtigstes Thema bezeichnen. Das ist es sicher nicht, jedenfalls nicht für mich, es liegt ja auch schon lange zurück und war gewissermaßen mein Debüt, wenn auch nicht mein literarisches. Es lässt sich aber leicht erklären.

Ich bin von Haus aus Theologin, Essays über Filme waren recht eigentlich – neben ersten Gedichten und Kurzprosa – meine Schreibanfänge. Eines Tages kam der Brockhaus-Verlag auf mich zu und bat mich, meine Gedanken zu Filmen in einem Buch zu bündeln. So sind diese Filmandachten entstanden, die eigentlich ein Handbuch sind für Menschen, die miteinander über Filme ins Gespräch kommen wollen. Denn der Begriff „Filmandacht“ meint dabei nicht viel mehr, als dass jeder gute Film neben spannender Unterhaltung Fragen aufwirft, die uns allgemein berühren, was uns unmittelbar angeht, wie es der Theologe Paul Tillich ausdrückte: Wer bin ich? Was ist Freundschaft? Wie können wir versöhnt miteinander leben? Das lässt sich dann auch anhand von Animationsfilmen wie „ICE Age 1″ oder „Horton hört ein Hu“ veranschaulichen.

Gibt es ein Projekt, auf das Sie sich schon freuen?

Jetzt freue ich mich erst mal auf die Anthologie mit den Texten schreibender Schüler und Schülerinnen, die bald erscheinen wird. Ich staune immer, was in den Köpfen der jungen Leute an bezaubernden Ideen und Gedanken steckt. Ansonsten sitze und grübele und recherchiere und schreibe ich gerade am nächsten Roman, aber, ganz ehrlich, davon erzähle ich lieber noch nichts. Bei neuen Projekten habe ich immer so das Gefühl, es ist wie eine Schwangerschaft, auch wenn es oft sogar länger dauert als eine Schwangerschaft, bis da was zur Welt kommt. Etwas reift im Verborgenen heran und ich zögere, es allzu früh offenzulegen, als befürchtete ich, ich könnte es zerreden, ehe es spruchreif ist. Man kann ja auch bei einer Schwangerschaft nicht ständig mit dem Büchsenöffner ankommen, um nachzusehen, ob einem gefällt, was da heranreift. Manchmal braucht es wohl das Schweigen, bis etwas zur Sprache kommt.

Aber dass ich hier mit Ihnen reden durfte, das freut mich, das fand ich ganz wunderbar. Dafür danke ich sehr!

BUCHWURM: Ich habe zu danken, vor allem für die Ausführlichkeit Ihrer Antworten, Frau Petrick!

Kurzer Lebenslauf

Dagmar Petrick hat neuere deutsche Literatur und Medien sowie Anglistik an der Philipps-Universität Marburg und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, Anglistik sowie evangelische Theologie an der Ruhr-Universität Bochum studiert. Viele Jahre schrieb sie über Filme, ehe sie sich ihren eigenen Geschichten ausdachte. „Martha, Helen und der Weg aus der Dunkelheit“ ist ihr sechstes Buch; daneben verfasst sie Hörgeschichten für junge Leute im Radio.

Sie ist Lehrbeauftragte für kreatives Schreiben mit Kindern mit besonderem Förderbedarf an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, im Vorstand des Förderkreises der Schriftsteller:innen in Baden-Württemberg und Jurorin bei der Auswahl künftiger Stipendiat:innen, Mitglied im VS, dem Friedrich-Bödecker-Kreis Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg, der Autorinnenvereinigung und im PEN-Zentrum Deutschland.

Das Interview führte Michael Matzer.