Koushun Takami – Battle Royale weiterlesen

Alle Beiträge von Michael Drewniok

Barbara Cleverly – Der Tod des Khan

Gor Khatri ist eine befestigte Garnison im Nordwesten der britischen Kronkolonie Indien. Am Ausgang des Khayber-Passes sollen die in diesem Jahr 1922 hier stationierten Soldaten unter ihrem Kommandanten Major James Lindsay ein wachsames Auge auf die afghanischen Bergstämme der Paschtunen halten, mit dessen Herrscher, dem Amir, ein eher brüchiger Friedensvertrag geschlossen wurde.

Diese Aufgabe ist schwierig, wie Lindsay seinem Freund, dem Commander Joseph Sandilands, der ihn gerade besucht, erklärt. Sie wird erheblich erschwert durch die Tatsache, dass sich einige wichtige aber schwierige Leute ausgerechnet in Gor Khatri treffen wollen. Da sind ein einflussreicher Handelsmagnat, ein leitender Beamter des „Indian Civil Service“ und ein hochrangiger Militär der Royal Air Force. Auf der Durchreise nach Afghanistan kehrt die berühmte Missionarin und Ärztin Grace Holbrook ein. Eskortiert wird sie ausgerechnet vom Kriegerfürsten Zeman Khan, dem die Briten manche Schlappe verdanken. Die kapriziöse Millionärstochter Lily Coblenz sucht das Abenteuer, die schwangere Betty Lindsay ihren Gatten James.

Bond, Nelson – Lancelot Biggs’ Weltraumfahrten

Im frühen 22. Jahrhundert sind die inneren Planeten des Sonnensystems längst von blühenden Kolonien des Mutterplaneten Erde bewohnt. Ein reger Verkehr herrscht vor allem zwischen Erde, Mars und Venus. Eines der zahlreichen Schiffe, die hier Dienst tun, ist der Raumfrachter |Saturn|. Seine besten Tage hat er lange hinter sich, doch unter dem Kommando des erfahrenen Käptn Waldemar Hanson leistet der alte Kahn gerade noch genug, um der Außerdienststellung und Verschrottung einen Schritt voraus zu bleiben.

Die Routine auf der |Saturn| verwandelt sich in Chaos, als eines Tages der berüchtigte Lancelot Biggs als Vierter Offizier an Bord kommt. Er ist der Neffe des Vizepräsidenten der Gesellschaft, welcher auch der |Saturn| gehört, und kann dafür von Hanson nicht zum Teufel gejagt werden, obwohl dieser sich genau dies schon nach kurzer Zeit sehnlich wünscht: Biggs ist ein Tolpatsch, der ständig fatale Zwischenfälle in Gang setzt, die dem Käptn und seinen Leuten das Leben außerordentlich schwer machen.

Allerdings ist Biggs auch ein Genie. In Fällen von Raumnot, Piratenattacken, Zeitschleifen, Dimensionsrissen oder ähnlichen Unerfreulichkeiten, denen sich der moderne Raumfahrer immer wieder ausgesetzt sieht, fällt ihm stets eine unkonventionelle Methode ein, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. So könnte sich sogar der strenge Hanson an den Neuling gewöhnen, würden dessen fabelhaften Einfälle nicht stets von unverhofften und peinlichen Nebenwirkungen begleitet, die in der Regel zunichte machen, was Biggs Taten an Ruhm und Belohnung zunächst erwarten lassen …

Da gab es einst eine Zeit, naiv und charmant zugleich, in der die Zukunft grenzenlos verheißungsvoll erschien. Naturwissenschaften und Technik würden sehr bald die wirklich allerletzte Grenze – die zum Weltraum – fallen lassen, man würde fremde Planeten nicht nur bereisen, sondern buchstäblich erobern und besiedeln.

Der II. Weltkrieg ließ solche Träumereien schwinden bzw. bescherte ihnen einen militaristischen Unterton. Aufgegeben wurden sie indes noch lange nicht. Auch heute werden sie offenbar, wenn auf irgendeinem Fernsehsender Filme aus den 1950er Jahren wiederholt werden. Da sind sie, die schlanken, stromlinienförmigen Raketen, die in ihrem Inneren fatal an ein U-Boot erinnern. Auch ihre Besatzungen benehmen sich, als ob sie sich an Bord eines Schiffes befänden, das einen der irdischen Ozeane kreuzt. Computer werden manchmal erwähnt, doch selten als solche bezeichnet, zumal man sie in den primitiven Stahlkästen kaum vermuten mag. Stattdessen berechnet der Steuermann mit Sextant und Rechenschieber den Kurs zum Mars oder zur Venus; die Reise gestaltet sich anschließend so: |“Bisher haben die Piloten einfach so lange die Düsen laufen lassen, bis sie an ihr Ziel herankamen, und haben dann für die Landung die Bremsvorrichtungen wirken lassen.“| (S. 74) Zwischendurch schaut der Kapitän durch die “Peri[skop]linse” in Fahrtrichtung und prüft nach, ob man auf Kurs geblieben ist.

Genau dies ist die Welt von Lancelot Biggs. Ende der 1930er Jahre startete Nelson Bond eine Serie von Science-Fiction-Storys mit ihm als „Helden“. Mehr als ein Jahrzehnt später fasste er diese zu einem Roman zusammen, dessen Episodenhaftigkeit indes seinen Ursprung deutlich erkennen lässt. Nur grob schuf Bond einen roten Faden, der vage Biggs absonderliche Taten in chronologischer Reihenfolge verbindet. Schon Bonds Zeitgenossen aus dem „Goldenen Zeitalter der SF“ konnten Romane schreiben, die diese Bezeichnung eher verdienten!

Doch sie sind oft vergessen, während Lancelot Biggs als Klassiker seines Genres gilt. Der Unterschied liegt zum einen darin, dass Bond sein Handwerk verstand, während er sich andererseits wenig um die Regeln der SF scherte. Diese wurde in den Jahren um 1940 von den meisten Verfassern bitterernst genommen. Galaxisweite Kriege tobten da, während glotzäugige Monster die Erde (und vor allem – wieso auch immer – die Erdfrauen) ins Visier nahmen und von granitkinnigen Männerhelden ins All zurückgeprügeln wurden. Dabei erfanden die Autoren praktisch alle klassischen Topoi der Science-Fiction und dekliniert sie durch. Nelson Bond gehörte zu jenen, die sie umgehend durch den Kakao zogen.

Die angemaßte „Wissenschaftlichkeit“ der frühen SF-Jahre – heute findet man sie noch im „Techno-Bubble“ der „Star Trek“-Serien – veranlasste die Autoren, ihrem Publikum „Erklärungen“ für die dargestellten Wunder zu liefern, deren Nonsense-Faktor wechselweise staunen und lachen lässt. Bond nutzt dies als Gelegenheit, die Absurditäten der Handlung erst richtig herauszustellen. Wenn Lancelot Biggs den |Saturn| mitten durch den Planeten Jupiter sausen lässt, leitet der Autor dies zunächst so ein: |“Sie kennen alle die fundamentale Theorie der Lorentz-Fitzgeraldschen Zusammenziehung. Gegenstände, die sich im Raum bewegen, ziehen sich längs ihrer Hauptachse zusammen, und zwar im direkten Verhältnis zu ihrer Geschwindigkeit, wobei die Lichtgeschwindigkeit die Höchststufe bildet.“| Was – nun gleich für die (in Vertretung der Leser) chronisch begriffsstutzigen Bordkameraden „übersetzt“ – dies zur Folge hat: |“Es ist, als ob ein ganz feiner Draht, der sich mit der Geschwindigkeit des Blitzes bewegt, durch eine Eisbombe hindurchgetrieben wird.“| (S. 82).

Unter diesen Umständen erstaunt es wenig, dass sich Bond um die astronomischen Realitäten wenig schert. Auch zu seiner Zeit war man sich schon der Tatsache bewusst, dass Jupiter als Gasplanet keine feste Oberfläche besitzt. Bond ignoriert es und fabuliert sich eine Urwelt unter einer schützenden Atmosphärenglocke zusammen. Es irritiert bei der Lektüre überhaupt nicht, denn es passt sehr gut in eine zukünftige Märchenwelt, in der wackere Pioniersgestalten mit Pickel und Sieb durch den Raum reisen, weil Bodenschatzfunde auf einem Asteroiden einen neuen Goldrausch in Gang setzen, deren heimwehkranke Nutznießer sich dann von der Erde ausgerechnet Blumensamen liefern lassen …

Die Kombination einer eigenwillig interpretierten SF mit Elementen des definitiv Vergangenen ist ein weiterer Reiz der Biggs-Geschichten. Prendergast Biggs, Lancelots einflussreicher Onkel, ist natürlich ein altmodischer Gentleman mit Anzug und Taschenuhr. Weltraumfahrten werden praktisch ausschließlich als Handlungsreisen unternommen. Käptn Hansen und seine Crew fliegen stets mit der Knute ihrer Gesellschaft im Genick; der brachiale Kapitalismus des frühen 20. Jahrhunderts bestimmt diese Zukunft, den Bond als Zeitgenosse noch sehr gut kannte. Dieser passt gut zur Stimmung ständiger Drohung, die über dem |Saturn| schwebt: Können Schiff und Mannschaft ihre „Nützlichkeit“ für die Gesellschaft nicht mehr unter Beweis stellen, werden sie gnadenlos ausgemustert. In diesem Punkt wirken „Lancelot Biggs’ Weltraumfahrten“ gar nicht so witzig, aber allmählich wieder zeitgemäß …

„Finde immer erst die Theorie!“ Dies ist die Devise von Lancelot Biggs, den Bond ganz klassisch als genialen Tölpel zeichnet. Für das „normale“ Leben mit seinen Vorschriften und gesellschaftlichen Regeln ist Biggs völlig untauglich. Er kann von Glück sprechen, dass ihn sein reicher Onkel protegiert. Doch in einer Krise zeigt Biggs seine Qualitäten. Seine Lösungswege sind freilich ebenso unkonventionell wie sein Wesen. Er hat etwas von einem „idiot savant“, kann seine beachtlichen Fähigkeiten schwer steuern, sondern wird von ihnen beherrscht. Zu den großen Schwierigkeiten Biggs’ gehört deshalb seine Sprachlosigkeit: Ihm gelingt es nicht, seinen Mitmenschen mitzuteilen, welche famose Idee er gerade ausbrütet. Das passt sehr gut in Nelson Bonds Kram, denn genauso wie Käptn Hanson und seine Männer fragt sich auch der Leser, was dem kuriosen Raumvogel jetzt wieder eingefallen ist. Zum Klischee gehört es auch, dass gerade dieser linkische Kerl die Liebe einer schönen Frau erringt: Diana Hanson ignoriert Biggs’ offensichtliche Fehler, weil sie sogleich seine wahren menschlichen Qualitäten erkennt. Auch hier zeigt sich Bond als weniger als SF-Autor denn als Märchenerzähler.

Lancelot Biggs zur Seite steht eine Galerie angemessen schräger Typen. Da ist der viel geplagte Käptn Hanson, ein bärbeißiger, mit allen Wassern der Milchstraße gewaschener Veteran der Weltraumschifffahrt. Die raue Schale verbirgt – es ist keine Überraschung – einen weichen Kern, doch der muss sorgfältig gesucht werden, weil sonst Hansons Zorn über jene kommt, die ihn, den Profi, ärgern. Die Vorschrift ist des alten Käptns Bibel, was ihn Biggs’ Eskapaden besonders schwer erträglich werden lässt. Hanson ist lehrfähig, doch immer wieder wird das auf harte Proben gestellt, die er – die Dramaturgie erfordert es – nicht besteht und effektvoll aus der Haut fährt.

Erneut einem gern gepflegten Klischee folgend, hat ausgerechnet dieser bärenhafte, eisenharte Raumschiffer eine wunderschöne Tochter, die ihrem Vater im Wesen sehr gleicht – ein Zug, der in den Vereinigten Staaten sowohl um 1940 als auch um 1950 natürlich nicht allzu offen ausgelebt werden durfte, da Diana primär eine Frauenrolle verkörpert und ihre Existenzberechtigung darin besteht, bedroht & gerettet zu werden, damit sie der Held anschließend heiraten und zur Mutter machen kann.

Als treuer Partner und „Watson“, der als Erzähler fungiert, fungiert Bert Donovan, genannt „Sparks“ (= „Funken“ aber auch „lustiger Kerl“), was ein alter Spitzname für Funker ist, womit die Funktion dieses Mannes an Bord der „Saturn“ ausreichend definiert ist. Sparks ist ein „Mann aus dem Volk“, der es beruflich nicht weit gebracht hat, obwohl seine Intelligenz immer wieder durchscheint. Er ist nicht nur der Chronist des |Saturn|, sondern auch Biggs’ Verbündeter, denn er bewundert den unkonventionellen Nachwuchsoffizier, auf den er offenbar eigene, unerfüllt gebliebene Berufs- und Lebensträume projiziert.

Auch sonst wird der Bondsche Kosmos von wandelnden Klischees bevölkert. Piraten wirken wie einer Oper entsprungen, „Raumgangster“ sind offenbar aus Al Capones Chicago ausgewandert. Soldaten sind schneidig, Köche chronisch unfähig, Siedler aus dem „Wilden Westen“ der Asteroidenfelder knallharte Jungs. Sie runden das Bild eines zutiefst sympathischen SF-Klassikers ab, der fern jeden Blastergeballers und oft unverhohlen sentimental eine Geschichte erzählt, auf welcher der Staub so dick liegt wie auf einer alten Flasche kostbaren Weins. Es wird Zeit, dass diese für das deutsche Publikum wieder einmal aus dem Regal genommen wird – nur: Kann die junge Leserschaft, die von „Warhammer“- oder „Star Wars“-SF geprägt ist, mit Lancelot Biggs noch etwas anfangen?

Nelson Slade Bond (geb. am 23. November 1908) ist einer der letzten Überlebenden des „Goldenen Zeitalters“ der Science-Fiction, das gegen Ende der 1930er Jahre in einem schöpferischen Urknall der literarischen Welt eine Unzahl unsterblicher Klassiker des Genres bescherte. Seine Familie stammt aus Nova Scotia, wanderte jedoch noch vor 1910 nach Scranton im US-Staat Pennsylvania aus und zog nach dem Ersten Weltkrieg nach Philadelphia um. Der junge Bond arbeitete in den 1920er Jahren u. a. als PR-Agent, beschloss aber 1932 zu studieren und besuchte bis 1934 die Marshall University in Huntington, West Virginia. In diesem Jahr heiratete Bond und beschloss eine Karriere als Schriftsteller. Zunächst schrieb er Artikel, wobei er sich vor allem mit seinen Arbeiten über das Briefmarkensammeln über Wasser hielt.

Bald versuchte sich Bond auch als Geschichtenerzähler. Die zahlreichen „Pulp“-Magazine seiner Zeit boten einen zwar schlecht zahlenden aber aufnahmefähigen Markt. 1937 konnte Bond seine erste Story veröffentlichen, der er in rascher Folge viele, viele weitere folgen ließ: Er wurde ein Profi, der von den nicht gerade üppigen Honoraren leben musste, die von den Magazinen seiner Epoche gezahlt wurden, und folglich fleißig produzierte, was gerade gewünscht wurde. Freilich gelang es Bond, trotz dieser Beschränkungen seine eigene Stimme zu finden und zu behaupten. Während er in seinen frühen Schriftsteller-Jahren thematisch praktisch jedes Thema der klassischen Science-Fiction (Invasion, Zeitreise, Raumflug, Apokalypse usw.) aufgriff, prägte er (wenn ihm die Zeit blieb) seinen einfallsreich-schnurrigen Geschichten bald seinen trockenen, aus heutiger Sicht liebenswert verstaubten Sinn für Humor auf, den besonders seine Storys um den verschrobenen Anti-Raumhelden Lancelot Biggs unsterblich machten.

Bond arbeitete darüber hinaus für Radio, Fernsehen und Bühne. Seine Schriftstellerkarriere gab er Ende der 1950er Jahre weitgehend auf und kehrte in die Public Relation zurück. Später gründete er einen Laden für antiquarische Bücher. Nur noch selten schrieb er, blieb aber der SF-Szene verbunden. Mitte der 1990 Jahre erklärte er offiziell seinen „Rücktritt“ und wurde von den „Science Fiction Writers of America“ mit dem Titel eines „Author Emeritus“ geehrt. Seine persönlichen Unterlagen übergab Bond dem Archiv der Marshall University. Allerdings verfasste er noch seine Memoiren. Der fast hundertjährige Bond lebt heute in Roanoke, Virginia.

(Nelson Bond hat keine eigene Website, ist aber trotzdem im WWW stark präsent. Zu den ausführlichsten und schönsten Sites, die sich mit seiner Person und seinem Werk beschäftigen, zählt http://www.marshall.edu/library/speccoll/virtual_museum/bond/default.asp. Hier gibt es auch Links auf weitere interessante Bond- und SF-Websites.)

Preston, Douglas / Child, Lincoln – Dark Secret – Mörderische Jagd

Ein berühmter Literaturprofessor kommt vor den Augen seiner entsetzten Studenten spektakulär zu Tode. Er bleibt nicht der einzige Forscher oder Feingeist, den dieses Schicksal trifft. Den Opfern gemeinsam ist ihre Freundschaft zu einem FBI-Spezialagenten namens Aloysius Pendergast, der sich einen gewissen Namen als Ermittler in Fällen erworben hat, die TV-kundige Leser als „X-Akten“ bezeichnen würden.

Pendergast wäre selbstverständlich als Ermittler die erste Wahl für diesen Fall, doch er ist nach einem missglückten Einsatz in Italien verschollen und gilt inzwischen als tot. Allerdings scheint er geahnt zu haben, dass es ihm übel ergehen würde, denn er hat einem Freund, dem Polizisten D’Agosta, einen Brief hinterlassen, in dem er ein düsteres Familiengeheimnis enthüllt: Aloysius hat einen Bruder namens Diogenes, der zwar ebenso intelligent ist wie er, jedoch von Größenwahn und der puren Lust am Bösen getrieben wird.

In der Tat ist es Diogenes, der hinter den infernalischen Schurkentücken steckt. Im grenzenlosen Hass auf Aloysius hat er diesen gerettet und geheilt, um ihm anschließend umso tückischer mitspielen zu können. Verzweifelt taucht Pendergast in den Untergrund ab und versucht Diogenes zu stoppen. Doch dieser ahnt jeden Schachzug des Bruders und setzt ihn matt, indem er weiter mordet und sich schließlich sogar an Aloysius’ heimlicher Liebe vergreift.

Die wahre Dimension des diogenialen Ränkespiels bleibt freilich unbekannt, bis es zu spät ist. In einem furiosen Finale enthüllt Diogenes, wonach ihm wirklich der Sinn steht. Der Kampf zwischen den beiden Brüdern nimmt endgültig biblisches Ausmaß an, und sogar Diogenes muss letztlich begreifen, dass es in diesem Streit nur Verlierer geben kann …

Inzwischen läuft es wie am Fließband: Einmal pro Jahr liefert das perfekt eingespielte Autorenteam Preston & Child einen neuen Bestseller ab, verknüpft Neuerungen diverser Naturwissenschaften mit Rätseln der Vergangenheit und strickt daraus einen rasanten Actionthriller – so muss man diese Werke wohl nennen, denn längst vorbei sind die Tage, da Preston & Child dabei wenigstens ansatzweise Realitätsnähe walten ließen. Völlig losgelöst basteln sie inzwischen Plots, die bei näherer Überlegung an Wahnwitz (oder Schwachsinn) kaum zu überbieten sind. Weil die Überraschung bleibt, wie weit & toll sie es denn dieses Mal treiben werden, und Preston & Child zwar nicht über literarische Finesse aber handwerkliches Geschick verfügen, lässt man sich in der Regel gern zu ihren Popkorn-Reißern verführen.

Wobei diese Lektürekost in unserem Fall leider arg muffig schmeckt. „Dark Secret“ ist ein Kommerzprodukt im schlimmen Sinn des Wortes – ein lieblos aus Versatzstücken diverser Thrillergenres montierter, künstlich aufgeblähter Schnellschuss, der als Blindgänger über allzu weite Passagen für Langeweile und Verdruss sorgt. Seit Preston & Child nicht nur gemeinsam schreiben, sondern Solo-Karrieren eingeschlagen haben, leidet die Qualität ihrer Werke sichtlich unter dem selbst auferlegten Arbeitstempo.

„Dark Secret“ ist ein Roman ohne echte Handlung. Die ungleichen Brüder versuchen einander in die Pfanne zu hauen, Diogenes tückt und meuchelt, Aloysius tüftelt und ergeht sich in dunklen Andeutungen, zwischendurch gibt es endlose Verfolgungsjagden, geniale Verbrechen und monumentale Todesfallen, die sämtlich so hastig in Szene gesetzt werden, dass die Unlust der Autoren nur zu deutlich wird.

Schlimmer noch: Preston & Child kannibalisieren noch stärker als sonst das eigene Werk. Aus „Relic/Das Relikt“ und „Attic“ treten Anthropologin Margo Green und Reporter Bill Smithback auf, der zusammen mit einer weiteren alten Bekannten, der Archäologin Nora Kelly, auch in „Thunderhead“ oder „Ice Ship“ Abenteuer erlebt; Profiler Eli Glinn kommt gleichfalls vom „Ice Ship“. Solche „Reunions“ kennt man schon, doch dieses Mal recyceln die Autoren sogar alte Schauplätze. Schon wieder geht es in dem ausgedehnten Höhlensystem unter Pendergasts Stadthaus um [(„Formula“), 192 schon wieder geschieht Unheimliches in den Gewölben und Fluren des Museum of Natural History („Relic/Das Relikt“), schon wieder treibt es die Helden in den verseuchten Untergrund von New York („Attic“). (Wer solche Vernetzungsspielereien liebt, sei auf der Website http://www.prestonchild.com auf den – etwas versteckt über „Contact & FAQ“ anzusteuernden – Menüpunkt „Pangea – A Cyclopedia of the Cross-Correlations in the Preston-Child Universe“ hingewiesen.)

Ärgerlich ist die Seitenschinderei, die das Autorenduo ganz unverhohlen treibt. (Es wird unterstützt in der deutschen Ausgabe, deren Schriftgröße auch dem unsterblichen Mr. Magoo keine Schwierigkeiten bereiten dürfte …) Da will Bill Smithback aus einem Sanatorium entfliehen, in das ihn Pendergast zum eigenen Schutz verbannte. Viele, viele, viel zu viele Seiten vergehen mit Ausbruchsversuchen, die immer wieder scheitern. Diese Episode hat rein gar nicht mit der eigentlichen Handlung zu tun; man führt uns in Sackgasse, irritiert und langweilt. Mit solcher Buchstabenwatte polstern Preston & Child ihren Instant-Bestseller noch öfter aus. Oftmals hat man gar den Eindruck, sie ersetzen der Einfachheit halber Ideen und Handlung durch die eins-zu-eins wiedergegebenen Ergebnisse sprunghaft wirkender Hintergrundrecherchen.

„Dark Secret“ ist wieder einer dieser „denglischen“ Titel, die atemlos Spannendes suggerieren sollen, doch an Schwachsinn nicht zu überbieten sind; „Tanz des Todes“ beschreibt wesentlich präziser, was im Mittelpunkt der Handlung steht. Es ist nicht, wie zu erwarten, die vordergründige Jagd auf den mörderischen Diogenes, obwohl ihr so viele Seiten gewidmet werden. Vielmehr geht es um die erbitterte Auseinandersetzung zweier Brüder, die die ganze Welt um sich vergessen bzw. für ihre private Fehde instrumentalisieren. Diogenes und Aloysius – das sind einerseits natürlich Kain und Abel aus dem Alten Testament, andererseits – dem Genre entsprechend – aber wohl auch Mycroft und Sherlock Holmes.

Unklar bleibt, wer tatsächlich der Gute, wer der Böse in diesem schaurigen Spiel ist. Zu den wenigen Überraschungen dieses Buches gehören die Andeutungen, dass diese Entscheidung so einfach gar nicht ist: Offenbar trägt Aloysius Verantwortung für das Ungeheuer, zu dem Diogenes geworden ist – ein Wissen, das er verdrängt hat und auf keinen Fall an die Oberfläche dringen lassen möchte. Ohnehin sind die Pendergasts eine wahrlich schreckliche, gar nicht nette Familie. Wahnsinnige und Mörder zieren jede Generation; glücklicherweise erkennt man sie an ihren absurden Namen … Preston & Child füllen manche Zeile mit Kurzviten besonders übergeschnappter Pendergasts.

Die gelingen ihnen besser als die handelnden Figuren. Sie wurden als Bausatz in Hollywood produziert und den Autoren ausgehändigt. Von Zeit zu Zeit kaufen sie neue Bauteile dazu: D’Agosta hat eine Freundin – wie wird er sein Privatleben dieses Mal versauen? Margo Green ist nun Wissenschaftsjournalistin und wälzt (vor den Augen der erstaunten Leser) das handlungsirrelevante Problem des Verbleibs von Museumsstücken zweifelhafter Herkunft hin und her und her und hin und hin und her … Die zeitlose Constanze irrt erneut durch endlose Kellergewölbe und ringt mit Erinnerungen und aufkeimendem Wahnsinn.

Es soll an Beispielen genug sein. Völlig vergessen können wir das übrige Figurenpersonal. Stereotyp und groß gezeichnete Klischeegestalten, immer wieder versehen mit in dieser Ausführlichkeit absolut überflüssigen Kurzbiografien, wechseln sich ab: Dummdreist-vernagelte FBI-Unsympathen, karikaturhaft überzeichnete Wissenschaftler (entweder schleimige Karrieretypen oder verkrustete Sonderlinge), Kanonenfutter für Diogenes’ infantile Rachegespinste … Auch hier könnte die Aufzählung ermüdend einfach fortgesetzt werden.

Nein, das ist sowohl subjektiv (aus der Sicht des Lesers/Rezensenten) als auch objektiv ein inhaltlich wie formal unzufrieden stimmendes Werk, das Preston & Child hier vorlegen. In den USA soll es das erfolgreichste Buch des Autorenduos sein. Das ist entweder ein Mirakel oder ein Beleg dafür, wie dreist die Werbung inzwischen lügt.

„Dark Secret“ leidet zudem darunter, nur das „Mittelstück“ einer Romantrilogie zu sein. Die mörderische Auseinandersetzung zwischen den gar nicht so ungleichen Brüdern Aloysius und Diogenes war für die ideensparsamen Autoren noch für eine weitere Fortsetzung gut, die in den USA inzwischen unter dem Titel „The Book of the Dead“ erschienen ist. Die Handlung von „Dark Secret“ bleibt im Finale in der Luft hängen. Der Höhepunkt wird durch Versprechungen und Ungewissheiten ersetzt, der die Leser vor allem zum Kauf der Fortsetzung anregen soll. Ich will ehrlich sein: Die Erwartung, dass noch einmal der breit getretene, aufgewärmte Diogenes-Quark eigenständige Mystery-Action ersetzen soll, lässt in mir keine Ungeduld vor dem Erscheinen des nächsten Preston/Child-Reißers aufkommen …

Douglas Preston wurde 1956 in Cambridge, Massachusetts geboren. Er studierte ausgiebig, nämlich Mathematik, Physik, Anthropologie, Biologie, Chemie, Geologie, Astronomie und Englische Literatur. Erstaunlicherweise immer noch jung an Jahren, nahm er anschließend einen Job am American Museum of Natural History in New York an. Während der Recherchen zu einem Sachbuch über „Dinosaurier in der Dachkammer“ – gemeint sind die über das ganze Riesenhaus verteilten, oft ungehobenen Schätze dieses Museums – arbeitete Preston bei |St. Martin’s Press| mit einem jungen Lektor namens Lincoln Child zusammen. Thema und Ort inspirierten das Duo zur Niederschrift eines ersten Romans: „Relic“ (1994; dt. „Das Relikt – Museum der Angst“).

Wenn Preston das Hirn ist, muss man Lincoln Child, geboren 1957 in Westport, Connecticut, als Herz des Duos bezeichnen. Er begann schon früh zu schreiben, entdeckte sein Faible für das Phantastische und bald darauf die Tatsache, dass sich davon schlecht leben ließ. So ging Child – auch er studierte übrigens Englische Literatur – nach New York und wurde bei |St. Martins Press| angestellt. Er betreute Autoren des Hauses und gab selbst mehrere Anthologien mit Geistergeschichten heraus. 1987 wechselte Child in die Software-Entwicklung. Mehrere Jahre war er dort tätig, während er nach Feierabend mit Douglas Preston an „Relic“ schrieb. Erst seit dem Durchbruch mit diesem Werk ist Child hauptberuflicher Schriftsteller. (Douglas Preston ist übrigens nicht mit seinem ebenfalls schriftstellernden Bruder Richard zu verwechseln, aus dessen Feder Bestseller wie „The Cobra Event“ und „The Hot Zone“ stammen.)

Selbstverständlich haben die beiden Autoren eine eigene Website ins Netz gestellt. Unter http://www.prestonchild.com wird man großzügig mit Neuigkeiten versorgt (und mit verkaufsförderlichen Ankündigungen gelockt).

Kenneth J. Harvey – Die Stadt, die das Atmen vergaß

Bareneed ist ein Städtchen an der neuenglischen Atlantikküste, das seinen Namen – „Blanke Not“ – inzwischen zu Recht trägt. Die einst blühende Fischerei liegt am Boden, seit die schier unendlichen Kabeljau-Schwärme verschwunden sind. Arbeits- und Hoffnungslosigkeit machen den Bewohnern zu schaffen, Alkoholismus und häusliche Gewalt sind die Standarddelikte, wenn Polizist Brian Chase zum Einsatz ausrückt.

Seit kurzem geht zusätzlich das Gespenst einer unbekannten Seuche um. Kerngesunde Männer und Frauen leiden unter Attacken mörderischen Jähzorns, stellen plötzlich das Atmen ein und sterben; eine Ursache können die Ärzte nicht finden. Erst noch unbemerkt, dann immer offener mischen sich bewaffnete Soldaten ins Stadtbild. Sie scheinen Bareneed zu bewachen und seine Bürger an einem Verlassen des Orts zu hindern. Kenneth J. Harvey – Die Stadt, die das Atmen vergaß weiterlesen

Arthur C. Clarke – Im Mondstaub versunken

In einer inzwischen nicht mehr allzu fernen Zukunft (um eine exakte Datierung drückt sich der Verfasser; gewissen Andeutungen lässt sich entnehmen, dass wir uns etwa im Jahre 2040 aufhalten) ist der Mensch nicht nur auf den Mond zurückgekehrt: Er hat ihn besiedelt, Stützpunkte errichtet und schließlich Städte gebaut, deren stolze Bürger bereits nach Zehntausenden zählen. Bei den Erdmenschen steht der Nachttrabant als Reiseziel hoch im Kurs. Inzwischen gibt es in Port Clavius, der ältesten Mondstadt, eine eigene Touristenbehörde, die von Direktor Davis straff und erfolgreich geführt wird.

Die neueste Attraktion ist der Staubkreuzer „Selene“, eine Art Mondbus, der zwanzig gut betuchten Passagieren eine eindrucksvolle Fahrt über das „Meer des Durstes“ beschert. Da der Mond eine luft- und wasserlose Felsenkugel ist, wird dieses Meer von feinem Staub gefüllt, der sich allerdings unter Weltraum-Bedingungen wie eine Flüssigkeit verhält und so etwas wie eine Mond-Schifffahrt ermöglicht. Arthur C. Clarke – Im Mondstaub versunken weiterlesen

Agatha Christie – Rolltreppe ins Grab. Unheimliche Geschichten

Agatha Christie – Rolltreppe ins Grab. Unheimliche Geschichten weiterlesen

Dean Vincent Carter – Im Auge des Bösen

Hartley Howard – Der Teufel sorgt für die Seinen

Hartley Howard – Der Teufel sorgt für die Seinen weiterlesen

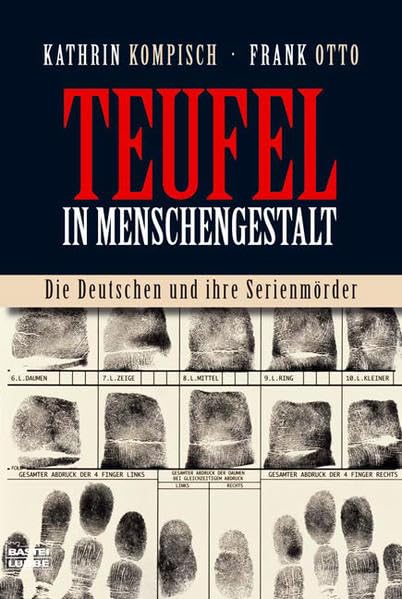

Kathrin Kompisch/Frank Otto – Teufel in Menschengestalt. Die Deutschen und ihre Serienmörder

Serienmörder haben Konjunktur. Die Regale der Buchhandlungen biegen sich unter einschlägigen Fallgeschichten, mit denen sich ehemalige Fahnder, Profiler oder Pathologen ein hübsches Zubrot verdienen. Im Kino schlachten die Lecter-Klone, im Fernsehen mussten zeitweise gleich mehrere CSI-Teams bluttriefende Tatorte unter die Lupen nehmen. Auch den Medien sind die Fließband-Killer sehr willkommen, denn sie garantieren Leser- und Zuschauerzahlen.

Wie lange gibt es diese unheilige Symbiose eigentlich schon? In ihrer heute bekannten Form entstand sie nach Kathrin Kompisch und Frank Otto im späten 19. Jahrhundert, als sich die Boulevardpresse vom Journalismus abspaltete. Die Sensation rückte hier in den Mittelpunkt der Berichterstattung, denn vor allem sie sorgte für hohe Auflagen. Der Serienmörder entwickelte sich rasch zum Medienphänomen; nach Ansicht der Verfasser ein Prozess mit ständigen Wechselwirkungen. Kathrin Kompisch/Frank Otto – Teufel in Menschengestalt. Die Deutschen und ihre Serienmörder weiterlesen

Harlan Coben – Kein böser Traum

Jeff Rovin – Nachtmahl

Durch die Straßen der Weltstadt New York scheinen Raubtiere zu schleichen. So deutet die Polizei jedenfalls die Spuren, die am Schauplatz mysteriöser Verbrechen zurückbleiben: viel Blut, aber (zunächst) keine Opfer. Das eigentümliche Verhalten der örtlichen Fledermaus-Population wird zunächst nicht mit den Übeltaten in Zusammenhang gebracht. Die auch in der Stadt verblüffend zahlreichen, normalerweise scheuen Flattertiere rotten sich neuerdings zusammen und attackieren brave Bürger. Laut ruft Volkes Stimme nach der sonst gern totgesparten Wissenschaft, und Dr. Nancy Joyce, überarbeitete Zoologin am Museum für Naturgeschichte mit dem Spezialgebiet Fledermäuse, betritt die Szene.

Sie bekommt es mit den üblichen begriffsstutzigen Behörden, egoistischen Kommunalpolitikern und geilen Medien zu tun, trifft aber auch auf den einzigen Helden dieses Trauerspiels: Detective Robert Gentry von der Kriminalpolizei, der inzwischen gemerkt hat, dass einige ganz besonders scheußliche Morde der jüngsten Vergangenheit womöglich aus der Luft begangen wurden. Die schöne Forscherin und der schroffe Cop tun sich zusammen. Bald kommen sie dahinter, dass im ehemaligen Reich des Bösen – Russland – wieder einmal gewaltiger Bockmist gebaut wurde. Die allzu leichtfertige Entsorgung einer üblen Atommüll-Suppe hatte spektakuläre Auswirkungen auf die Gene einer in Kippen-Nähe hausenden Fledermaussippe. Eines der Tiere reiste im Gepäck eines etwas zu ehrgeizigen Wissenschaftlers in die USA, entkam dort und setzte Junge in die Welt, die nun zur Größe eines Kleinflugzeugs herangewachsen und sehr, sehr hungrig sind.

Die Riesenviecher zieht es in die U-Bahnschächte von New York, wo es schön warm und Beute immer greifbar ist. Per Ultraschall herrschen sie über ihre kleinen Vettern, die ihnen quasi als Palastwache dienen. Während links und rechts tapfere Polizisten, Soldaten, Kanalarbeiter u. a. Pechvögel in Stücke gerissen werden, dringen Nancy und Robert zu den Monstern vor und bringen ihnen herbe Verluste bei. Aber radioaktive Riesen-Fledermäuse – das lehrt uns dieses Buch – sind schlau und ziemlich rachsüchtig. Nunmehr jagt die gruselige Horde Nancy kreuz und quer durch New York, bis es unter der Freiheitsstatue zum großen Finale kommt …

Hirn aus, Chips her!

Alle Jahre wieder kommen sie über uns – die geknechteten, verfolgten, vergifteten Kreaturen, mit denen wir Menschen mehr schlecht als recht diesen Planeten teilen. Gier und Dummheit lassen jede nur mögliche Lebensform zu blutrünstigen Ungeheuern mutieren, die den Spieß umdrehen und nun ihre Peiniger jagen, bis sich diese endlich eine noch größere Gemeinheit ausdenken und das oder die Monster zur Hölle schicken.

Eine ganz einfache Geschichte, die immer wieder funktioniert, wenn man sie zu erzählen weiß. Jeff Rovin führt uns vor, dass dazu nicht einmal Ideen erforderlich sind. „Nachtmahl“ (Ironie beschränkt sich in diesem Werk auf den Titel – primär allerdings in der deutschen Fassung, denn „Vespers“ ist tatsächlich die Abkürzung von Vespertilionidae = Glattnasen: jene Fledermaus-Familie, die hier ihr Unwesen treibt) ist pure, knallige, atemlose Action ohne jeden Tiefgang, die mühsam maskierte Version eines Drehbuchs für Hollywoods B- und C-Movie-Mühlen und über weite Strecken ähnlich = trashig unterhaltsam.

Kein Wunder, denn Drehbücher für Kino und TV zu fabrizieren, war bisher Rovins Geschäft – angeblich, denn außerhalb des Klappentextes lässt sich beides selbst per Internet nicht verifizieren. Textet Rovin unter Pseudonym? Jedenfalls versteht Rovin sein Handwerk in dem Sinn, dass er den Tonfall der Reißbrett-Thriller, mit denen uns besonders das US-Fernsehen regelmäßig kommt, genau trifft: Horror von der Stange, gut in Szene gesetzt aber überraschungsarm, und am Ende wird alles gut – oder Fortsetzung folgt wie gehabt.

(Ohne Furcht vor) Dummheit, zur Potenz erhoben

Auch Rovin ist bekannt, dass Spannung nicht zwangsläufig aus der liebevollen Schilderung immer neuer Fledermaus-Bluttaten entsteht. Zumindest kostspielig zu realisierender Splatter überlebt den Sprung auf Leinwand oder gar Bildschirm sowieso nicht. Die Idee, den Showdown auf die Freiheitsstatue zu verlegen, ist ebenfalls nicht gerade originell, dürfte sich aber optisch gut machen.

Ansonsten hat Rovin sauber recherchiert und sich viel Wissen über Fledermäuse angeeignet, das er mehr als großzügig mit uns teilen möchte. Um des Effektes willen projiziert er so viel blühenden Blödsinn in seine flatternden Helden, dass es sogar dem zoologischen Laien auffällt; es sei dem Verfasser verziehen, denn er wiegt es durch eine flotte Schreibe auf, die von der Übersetzung bewahrt wurde (um es freundlich auszudrücken und tiefe Seufzer über den Siegeszug der Schnoddrigkeit zu unterdrücken).

Mäusefutter

Die Schöne, der Held, das Biest & sehr viel Kanonenfutter: In der Figurenzeichnung hält sich Rovin eisern an bekanntes Personal. Er bemüht sich, für Cop Robert und Dr. Nancy Biografien zu erfinden, aus denen dreidimensionale Personen entstehen sollen. Weil er sich auf die erprobte Macken verlässt – Cop verlor tragisch Partner & besten Freund und wird, da halsstarrig, von den Vorgesetzten wenig geschätzt und vom Erfolg gemieden; Forscherfrau ist tüchtig und schön, hat aber mit Männern kein Glück usw. -, hält sich sein Erfolg in denkbar engen Grenzen, doch wie hier schon so oft gesagt, dass es sich dieser Rezensent beinahe selbst glaubt, haben wir es hier mit Mainstream-Unterhaltung zu tun.

Über die weiteren Figuren muss kein Wort verloren werden. Nicht einmal ihre Namen sind wichtig. Sie müssen nur zur Stelle sein, um von den Fledermäusen gefressen zu werden, markige Durchhalteparolen zu schmettern oder Feigheit, Gleichgültigkeit und sonstige menschliche Schwächen zu demonstrieren. Ansonsten ziehen sie eine breite Blutspur, die den Weg zur Freiheitsstatue und ins Finale weist. Ob dicke Fledermäuse die dürre Story über mehr als 400 Seiten dorthin tragen konnten, muss der Leser entscheiden.

Autor

Jeff Rovin, geb. 1951 in Brooklyn, ist ein Veteran der Unterhaltungsindustrie. Schon seit den frühen 1970er schreibt er in den Bereichen Comic, Buch, Fernsehen, Kino, Games etc. Wie gewinnt man im Nintendo-Spiel?, Leben und Werk des Action-Clowns Jackie Chan, 1001 übelste Witze aus aller Welt: Rovin ‚macht‘ alles, aber nichts wirklich gut.

Literarisch gehört Rovin zu den verlässlichen, weil termingerecht arbeitenden und vermutlich nicht allzu kostenintensiven Lohnautoren, die Filme in Bücher umgießen. Auch als Sachbuch-Autor” betätigt sich Rovin und bastelt aus vielen Fotos und knappen Texten Enzyklopädien berühmter Film-Monster oder Comic-Helden.

Außerdem verdingte sich Rovin als Co-Autor für den raubautzigen Rechtsausleger Tom Clancy, der im Buch vorexerzierte, was die Bush-Präsidenten in die Tat umsetzten. „OP-Center“ hieß die vielbändige Serie (für die Clancy freilich nur seinen gut bezahlten Namen hergab), die hart an der Realität dem beruhigten Leser vorführte, wie weises US-Militär mit hochpräziser Star Wars-Technik das Terroristenpack unseres Planeten in Angst und Schrecken versetzt.

Taschenbuch: 412 Seiten

Originaltitel: Vespers (New York : St. Martin’s Press 1998)

Übersetzung: Caspar Holz

http://www.randomhouse.de/blanvalet

Der Autor vergibt:

Victor Gunn – Schritte des Todes

Victor Gunn – Schritte des Todes weiterlesen

Richard Laymon – Die Insel

Die Schwestern Kimberly und Thelma sowie ihre Gatten Keith und Wesley haben ihrem Schwiegervater, dem reichen Geschäftsmann Andrew Collins, und seiner Ehefrau Billie zum Geburtstag eine Seereise nach den Bahamas geschenkt. Sie kommen mit und haben auch die jüngste Tochter Constance sowie deren Freund Rupert Conway eingeladen.

Die Reise endet katastrophal: Während sich die Familie und Rupert auf einer unbewohnten Insel tummeln, fliegt die Jacht, auf der sie reisen, samt ‚Kapitän‘ Wesley in die Luft. Die Überlebenden sind ohne Funkgerät gestrandet. Niemand weiß, wo sie sich aufhalten, was eine Suche stark erschweren oder gar unmöglich machen wird.

Andrew, ein ehemaliger Offizier, übernimmt das Kommando. Seine Familie ist nur bedingt kooperativ; interne Spannungen sorgen für ständige Streitereien. Den Ernst des Schiffbruchs blendet man aus. Er ist ohnehin von nebensächlicher Bedeutung, wie sich herausstellt. In der Nacht verschwindet Keith spurlos; Rupert findet ihn später: Er hängt mit eingeschlagenem Schädel und einem Strick um den Hals an einem Baum.

Panik bricht aus. Wer hat Keith umgebracht? Lauert ein Killer auf der Insel? Ist es womöglich einer der Schiffbrüchigen? Hässliche, bisher sorgfältig verschwiegene Tatsachen kommen ans Tageslicht. Die Familie Collins ist einander nicht gerade grün. Andrew ist ein Patriarch, der seine Schwiegersöhne verachtet, die er – wohl zu Recht – verdächtigt, vor allem das Familienvermögen geheiratet zu haben.

Ist Wesley wirklich bei der Explosion umgekommen? Plant er Andrew und seine Familie nach und nach umzubringen, um dann das Collins-Erbe anzutreten? Arbeitet Gattin Thelma mit ihm zusammen? Viele Fragen tauchen auf, die es rasch zu klären gilt, denn der Killer legt keine Pause ein …

Die Welt ist einfach (und schlecht)

Viel Potenzial scheint Laymons Geschichte eigentlich nicht zu besitzen. Der Verfasser erzählt sie zudem in sehr einfachen Worten und geradlinig. Die Anzahl der möglichen Plotvarianten scheint begrenzt. Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Laymon entpuppt sich als Meister im Legen falscher Fährten. Der Purist wird ihm im Verlauf der Lektüre faule Tricks vorwerfen, denn Laymon schreckt nie davor zurück, das Plotgerüst dreist ins Wanken zu bringen.

Plötzlich bringt er völlig neue und unerwartete Elemente in die Handlung ein. Unsere Vermutungen darüber, wer oder was sich hinter dem mörderischen Geschehen verbirgt, werden ad absurdum geführt: Der Verfasser legt uns aufs Kreuz, was freilich sein gutes Recht ist, zumal es funktioniert und der Handlung, die im Mittelteil gefährlich ins Schlingern gerät, eine neue Richtung gibt und belebt.

Dies ist außerdem ein weiterer der verfassertypisch garstigen Thriller, die mit der Geschwindigkeit und Unaufhaltsamkeit eines umstürzenden Mülleimers über seine Leser kommt. Man könnte den Plot minimalistisch nennen, denn er bedient sich einer Kulisse, die man durchaus als Klischee bezeichnen kann: die einsame Insel, umgeben vom Meer, das sich weder überqueren noch Rettung erwarten lässt. Freilich funktioniert diese Umgebung vorzüglich als Labor, in dem sich unter kontrollierten Bedingungen allerlei Experimente durchführen lassen.

Wieder einmal der Herr der Fliegen

Hier geht es um eine isolierte Gruppe von Menschen, die sich einer unbekannten Gefahr ausgesetzt sehen. Hinzu kommt die Tatsache der Strandung, ein Faktor, der den Stress der Situation erhöht, da niemand kommen wird, um die Versuchskaninchen vor brenzligen Situationen zu bewahren. Im Gegenteil: Der Ernst der Lage, d. h. in diesem Fall der Tod einiger oder sämtlicher Beteiligten, ist fest im Szenario einkalkuliert.

Das dritte und nicht geringste Problem ist die Uneinigkeit der Gestrandeten. Sie kennen einander seit Jahren und tragen viele ungelöste Konflikte mit sich herum. In der Zivilisation gibt es die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen. Auf der Insel wird man zu Nähe und Kooperation gezwungen. Allerdings stellt sich heraus, dass die verdrängten Probleme allzu groß sind; nicht einmal die unmittelbare Not, die Bedrohung durch einen unsichtbaren Killer kann für Abhilfe sorgen. Dass die Gruppe so rasch auseinander- und dann dem Mörder zum Opfer fällt, beruht vor allem auf den ständigen Streitigkeiten, die für eine Spaltung der Gruppe sorgen, deren Mitglieder so angreifbarer werden.

Wer Laymon und sein Werk kennt, wird nicht enttäuscht bzw. die bekannten Elemente finden. Der Autor nennt die Dinge beim Namen. Streit, Kampf, Folter und Mord finden selten im barmherzigen Zwielicht statt. Laymon richtet den Scheinwerfer auf die richtig hässlichen Dinge und schildert sie mit der ihm eigenen brutalen Deutlichkeit. „Gewaltpornografie“ nennen das seine Gegner und verdammen ihn; sie scheinen in ihrer Argumentation zu verdrängen, dass Pornografie primär Unterhaltung sein soll. Die Gewalt bei Laymon hat indes gar nichts Unterhaltsames an sich; sie ist schmutzig, blutig und eklig.

Die eigentliche Kritik richtet sich deshalb eher gegen die Tatsache, dass Laymons hässliche Schmuddelgeschichten spannend sind. „Die Insel“ gehört zwar nicht zu den besten Werken seines Verfassers, doch hat man sich erst eingelesen, will man auf jeden Fall wissen wie es weiter- und ausgeht. Ist das nicht ein praktikabler Maßstab für den Unterhaltungswert einer Geschichte?

Der Held als Widerling

Für die betont simple Sprache gibt es eine gute Begründung: „Die Insel“ ist kein ‚richtiger‘ Roman, sondern ein Tagebuch, das Rupert Conway über seine Tage als Schiffbrüchiger führt. Er ist ein 18-jähriger Mann, der weder wirklich erwachsen noch geistig eine Leuchte ist. Das gilt es berücksichtigen, wenn Rupert schreibt. Überhaupt darf nie vergessen werden, dass wir die Ereignisse stets durch den Filter der Rupertschen Schreibe erleben. Können wir ihm trauen? Er beteuert mehrfach die Wahrheit seiner Darstellung, doch da ist Ruperts Plan, seine Aufzeichnungen als Grundlage für einen späteren Roman zu nutzen. Er manipuliert also auf jeden Fall. Geht er so weit zu lügen, Geschehnisse zu verschweigen, zu verdrehen?

Rupert ist definitiv kein in sich ruhender Charakter. Er steckt noch tief in der Pubertät, ist mit mehreren attraktiven, chronisch leicht bekleideten Frauen auf einer Insel gefangen. Bald sind deren Ehemänner verschwunden; Rupert hat also theoretisch freie Bahn. Seine Gedanken kreisen unentwegt um Sex, nicht einmal Lebensgefahr und Tod können das ändern. Dieser Wesenszug lässt Rupert unsympathisch erscheinen. Er ist allerdings auch eine fabelhafte Tarnung für mögliche andere, finstere Beweggründe.

Mit Rupert auf der Insel sitzt der Collins-Clan fest, eine wahrlich schrecklich nette Familie, die hinter der polierten Oberschicht-Fassade nichts als Lügen, Intrigen, Unterdrückung und sogar Wahnsinn verbirgt. Die Isolation zwingt sie zusammen, die Tünche wird abgewaschen, die sorgsam unterdrücken Gefühlen brechen sich Bahn.

Das Element der Verunsicherung

Wer ist Täter, wer Opfer? Nicht nur Rupert wird in tiefe Verwirrung gestürzt. Immer wieder wechselt Laymon die Perspektiven. Scheinbar Tote tauchen quicklebendig wieder auf. Welches Spiel wird hier gespielt? War der Schiffbruch von Anfang an Teil einer irrsinnigen Familienintrige? Geschickt kappt Laymon jegliche Möglichkeit die Protagonisten in ‚Gut‘ und ‚Böse‘ einzuteilen. Er ist es, der allein die Fäden in der Schreibhand behält. Erst im Finale fallen die Masken.

Dabei hätte der Verfasser sicherlich raffen können. Vor allem im Mittelteil verzettelt sich Laymon in Streitigkeiten und Verfolgungsjagden, die letztlich Leerlauf darstellen, weil sie die eigentliche Handlung nicht voranbringen. „Die Insel“ ist ein rohes Werk, das über weite Strecken wie vom Verfasser ohne Nachbearbeitung zusammengehauen wirkt. Das mag gewollt sein, dürfte jedoch die Realität widerspiegeln, denn Laymon war ein überaus schreibfreudiger Schriftsteller, der in manchen Jahren vier Romane und zahlreiche Kurzgeschichten auf den Markt brachte. Man muss seinen ‚primitiven‘ Stil mögen, sonst wird man ihn ablehnen, was schade wäre, denn solange er seine Obsessionen im Griff behielt, konnte dieser Mann sein Garn spinnen, auch wenn es ziemlich blutig zu sein pflegte – oder man ihn ließ: In Deutschland dauerte es einige Zeit, bis die üblichen Tugendapostel auf Laymon aufmerksam wurden. Ab der 13. Auflage der „Insel“ schritt die Zensur (hier unter dem Deckmantel der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften) ein und ließ nicht wenige Passagen streichen oder ‚abschwächen‘ – eine Information, die Leser berücksichtigen sollten, wenn sie Lektüre ohne Fremdeingriffe vorziehen.

Autor

Richard Carl Laymon wurde 1947 in Chicago, Illinois, geboren, wo er auch aufwuchs. Ein Studium in Englischer Literatur begann er an der Willamette University, Oregon, und schloss es mit einem Magistertitel an der Loyola University, Los Angeles, ab. Anschließend arbeitete Laymon u. a. als Schullehrer, Bibliothekar sowie Rechercheur für eine Anwaltskanzlei.

Als Schriftsteller debütierte Laymon 1980 mit den Psychothrillern „Your Secret Admirer“ und „The Cellar“ (dt. „Haus der Schrecken“/„Im Keller“). In den folgenden beiden Jahrzehnten veröffentlichte er mehr als 60 Romane und zahlreiche Kurzgeschichten. Dabei beschränkte er sich nicht auf die Genres Horror und Thriller, sondern schrieb u. a. auch Romanzen oder Westernromane. Laymons Erfolg hielt sich in den USA lange in Grenzen; seine eigentliche Fangemeinde hielt ihm in Europa die Treue. Dafür dürften seine ungeschminkt derben und an blutigen Effekten nicht sparenden, die puritanische Sexfurcht der US-Gesellschaft ignorierenden und anklagenden Geschichten verantwortlich sein. Dennoch wurden Laymon-Werke mehrfach für renommierte Buchpreise nominiert. Im Jahre 2000 wurde „The Travelling Vampire Show“ (dt. „Die Show“) mit dem „Bram Stoker Award“ für den besten Horror-Roman des Jahres ausgezeichnet.

Den Preis konnte Richard Laymon nicht mehr selbst in Empfang nehmen. Er starb am 14. Februar 2001 an einem Herzanfall. Über sein Leben, vor allem jedoch über sein Werk informiert diese Website.

Taschenbuch: 559 Seiten

Originaltitel: Island (London : Headline Book Publishing Ltd 1995)

Übersetzung: Thomas A. Merk

http://www.randomhouse.de/heyne

eBook: 609 KB

ISBN-13: 978-3-641-02910-4

http://www.randomhouse.de/heyne

Der Autor vergibt:

Dingemann, Rüdiger / Lüdde, Renate – Deutschland in den 50er Jahren. Das waren noch Zeiten!

Wie lebten und dachten die Menschen der 1950er Jahre? In vier Bereichen widmet sich der hier vorgestellte Bildband diesen Fragen.

„Eine Zeitreise – oder Gerechtigkeit für die 50er Jahre“ (S. 8-14): Ein Vorwort stellt die „realen“ 50er den „gefühlten“ gegenüber, versucht zu erläutern, wie Alltag und Politik, Lebensgefühl und Kultur der Vergangenheit in der Rückschau zu einer neuen, historisch nur bedingt korrekten, sondern eher verklärenden „Wirtschaftswunderwelt“ verschmelzen.

„Alltag – zwischen Werkbank und Nierentisch“ (S. 15-86): Das „Wirtschaftswunder“ im Kontrast zum Restschutt der Kriegsjahre ist Gegenstand dieses Kapitels, das den rastlosen Wiederaufbau, die politische Restauration, die Differenzierung eines westlichen und eines östlichen Deutschlands und die feinen aber deutlichen gesellschaftlichen Entwicklungen beschreibt.

„Freizeit: Das hat Spaß gemacht“ (S. 87-132): Freizeit war ein knappes Gut, das intensiv genutzt wurde – und konnte, denn allmählich stieg der allgemeine Wohlstand, der nicht nur in reichliche Mahlzeiten, sondern auch in Kleidung, Möbel und Luxusartikel, in Nah- und Fernreisen und neuartige Freizeitvergnügen investiert wurde. In den 50er Jahren kehrte Deutschland über den Sport ins Weltgeschehen zurück.

„Kultur: Lesen, hören und sehen“ (S. 133-155): Sünderinnen und Halbstarke, Heimat und Tradition – dies sind die Pole, zwischen denen sich das Kino und das aufblühende Fernsehen bewegten. Ähnlich war es in der Musik, die einerseits in Schlagerschnulzen schwelgte und andererseits die Revolution des Rock ’n’ Roll erfuhr. Nicht so spektakulär waren die Veränderungen in Literatur und Presse, obwohl der Comic noch ganz verhalten zu seinem Siegeszug ansetzte. Was die Menschen einst in Sachen Klatsch und Tratsch bewegte, rundet dieses Kapitel ab, dem noch eine knappe Chronik der Jahre 1950 bis 1959 sowie ein Register folgen.

Deutschland in seinen 1950er Jahren – eine Ära, die in der Rückschau der Gegenwart von zahlreichen Klischees geprägt wird. Nierentisch & Tütenlampe, Petticoat & Schmalzlocke, Heimatfilm & Halbstarke, und über allem schwebt der narkotisierende Nebel der Wirtschaftswunderzeit, in der die Bürger und ihre Regierung nur nach vorn aber nie zurück in die nahe Nazizeit schauten und „schafften“ statt aufzuarbeiten.

Die einzelnen Elemente „stimmen“, aber sie werden allzu oft aus ihrem historischen Umfeld gelöst und gewinnen ein Eigenleben, das die Zeitgenossen verwundert zur Kenntnis genommen hätten. Immer wieder weisen die Autoren Dingemann und Lüdde deshalb darauf hin, dass es für die heute exotisch anmutenden Lebenswelten der 50er Jahre in der Regel nachvollziehbare Gründe gab. So ist es für die Jüngeren (noch) schwer nachvollziehbar, dass es einst auch deshalb keine ausgeprägte Freizeit- und Reisekultur gab, weil die Menschen sechs Tage die Woche arbeiteten, sie nur zwei Wochen Jahresurlaub hatten und ihnen folglich wenig Zeit für weite Reisen blieb. Diese Tatsachen erklären wiederum, dass es ein Wirtschafts-„Wunder“ eigentlich nicht gegeben hat – die Zeitgenossen haben sich den vergleichsweise bescheidenen Wohlstand, der sich in den 50er Jahren allmählich einstellte, schlicht und ergreifend mit harter Arbeit geschaffen. Alle beteiligten sich bzw. konnten sich beteiligen, denn es herrschte Vollbeschäftigung; heute eine schier unfassbare Vorstellung.

Auch das große Wort vom „Neufang“ nach 1945 wird von den Verfassern relativiert. Zwar wurde ungern über die Jahre der Nazidiktatur gesprochen, doch es war keineswegs so, dass generell Schweigen herrschte. In den Medien oder in der Kunst setzte man sich durchaus mit der jüngsten Vergangenheit und ihren Folgen auseinander. Überhaupt gab es in vielen Bereichen, die sich mit „Lebensphilosophie des Alltags“ überschreiben lassen, keinen echten Bruch. Ordnung und Disziplin waren und blieben wie vor und nach 1933 Stützpfeiler der Erziehung. In den „Konservatismus des Denkens“ mischte sich aber zumindest außerhalb der Politik ein Wille zum Experimentieren, der nicht unterschätzt werden sollte. Die eigenwillige Formensprache der 50er Jahre speiste sich auch aus der Freude über neue Freiheiten, die zwar noch vorsichtig aber gern in Anspruch genommen wurden.

Das gilt übrigens für den deutschen Westen wie für den Osten: Dingemann und Lüdde unterscheiden nicht zwischen der „Bundesrepublik“ und der „Zone“, der späteren „DDR“. In den 50ern gab es die Mauer als Grenze noch nicht, so dass trotz der politischen Teilung gewisse Gemeinsamkeiten blieben. Die „Angst vor Rot“ und die streng antisowjetische Haltung der 50er Jahre wirkt interessanterweise bis heute nach. Deshalb erstaunen Bilder, welche die angeblich so konformen „Kommunisten“ von „drüben“ in flotten Ostcabrios zeigen: In Ulbrichts „Arbeiter- und Bauerstaat“ gingen die Uhren im Vergleich zum Westen vielleicht langsamer (oder tickten leiser), doch sie blieben keineswegs stehen.

Das Einbetten von Einzelfakten in ihren geschichtlichen Hintergrund ist ein Pluspunkt dieses Buches. Den zweiten bilden die Abbildungen. Auf bestem Kunstdruckpapier in erstaunlicher Qualität abgebildet, wirken die meisten Bilder überraschend vertraut: Durch die Straßen tobten weder offensichtliche „Halbstarke“ noch wirtschaftswunderlich besessene Arbeitsroboter, sondern ganz normale Menschen. Erst auf den zweiten Blick fallen Unterschiede zur Gegenwart ins Auge. Die Zahl der Autos ist noch klein, es gibt kaum Außenwerbung, Giftschwaden umwabern die Fabriken.

Selbstverständlich fehlen die „gestellten“ Bilder nicht. Sie zeigen für den Sonntagsspaziergang herausgeputzte Kinder, den stolzen deutschen Mann vor dem gerade erworbenen VW Käfer, die moderne Frau in ebensolcher Küche und sagen auf ihre spezielle Weise viel aus über ihre Zeit und ihre Menschen.

Oft überschneidet sich das Reale mit dem Absurden: Da gibt es gestochen scharfe Fotos von Puderdosen und ähnlichen Gegenständen des profanen Alltags, wie sie millionenfach benutzt und anschließend in die Mülltonne geworfen wurden. Nun werden sie vom Fotografen perfekt ausgeleuchtet und verwandeln sich in edle Kunstobjekte. Andererseits passt dies zur Philosophie der 50er Jahre, als Bilder noch nicht der „Botschaft“ untergeordnet wurden, sondern sich bemühten, neben dem Schaueffekt die „Wahrheit“ zu berücksichtigen – in der Rückschau ein rührend archaisches Bemühen, das allerdings achtbare Erfolge zeitigte und eine ganz eigene Schule des Fotografierens und Darstellens hervorbrachte.

Dieses Buch hat einen stolzen Preis, der mit knapp 40 Euro trotz unleugbarer Qualitäten zu hoch ausfällt. Wen dies nicht stört, wird sich einer ebenso informativen wie nostalgischen Zeitreise erfreuen, die übrigens nicht am Silvestertag des Jahres 1959 endet, sondern die folgenden Jahre einschließt: Die 50er hörten nicht abrupt auf, sondern klangen aus – ein Vorgang, der erst 1968 definitiv sein Ende fand.

Norton, Trevor – In unbekannte Tiefen. Taucher, Abenteuer, Pioniere

Unter Wasser stirbt man nicht, wie einst Krimi-Klassiker Ross Macdonald eines seiner ausgezeichneten Werke betitelte (bzw. durch einen findigen deutschen Übersetzer betiteln ließ), aber dass dies heutzutage weitgehend bekannt ist, verdanken wir den Pionieren der Tauchkunst, die buchstäblich den Kopf (oder besser gesagt: die Lungen) für ihre Nachfahren hinhielten, auf dass sie heute die Gewässer dieser Erde bevölkern können, um dort die fischigen Bewohner zu belästigen.

Bloß: Wer weiß denn schon, wer diese Männer waren, die sich nicht nur unter recht abenteuerlichen, sondern definitiv lebensgefährlichen Umständen hinab in die Tiefe ließen, um dort zunächst weniger zu sehen & zu staunen, sondern schlicht zu versuchen, einige Minuten zu überleben? Trevor Norton, selbst ein Veteran unter Wasser, hat sich die Aufgabe gestellt, einige Taucherlegenden dem Vergessen zu entreißen. Da er Brite ist und daher genetisch in Sachen Humor begünstigt, ist das Ergebnis seiner Nachforschungen höchst vergnüglich zu lesen; bereits die Überschriften der einzelnen Kapitel deuten darauf hin, dass Norton sein Werk ganz sicher nicht mit sachbuchlichem Bierernst verfasste:

„Ein begnadeter Sinker“ – John Guy Gilpatric (1896-1950) war ein Pionier des Tauchens mit Brille und Schnorchel im freien Meer – und der ideale Repräsentant jenes seltsamen Menschenschlages, der diesem seltsamen, gefährlichen, faszinierendem Sport verfallen war und ist: wagemutig, exzentrisch, ein bisschen verrückt, und an Land stets ein wenig verloren.

Wie man sich der blaugrünen Tiefe zunächst näherte, schildert Norton im Kapitel „Legere Kleidung ist angesagt, Eimer als Kopfbedeckung sind Vorschrift“. Dass er meint, was er schreibt, und nicht kalauert, belegen eindrucksvoll diverse Fotos: Wie üblich entdeckte der Mensch das Meer nicht; er wollte es erobern und ihm seine Bedingungen aufzwingen. Daher glichen die ersten „Taucheranzüge“ frappierend den Ritterrüstungen des Mittelalters. Statt feindliches Meeresgetier, das unheimliche Wasser oder den gefährlichen Tiefendruck fernzuhalten, verwandelten sich diese Rüstungen nicht selten in Todesfallen, die weit mehr Opfer forderten als die fremde, feuchte Welt, bis man lernte, mit ihr und nicht gegen sie zu leben.

„Bewaffnet nur mit einer Spitzhacke“ – Henri Milne Edwards (1800-1885) war alles andere als der typische Tauchpionier, sondern primär ein Forscher, der seinen Job wirklich ernst nahm: ein Naturwissenschaftler, der sich auf die Tier- und Pflanzenwelt des Meeres spezialisiert hatte und den sehr richtigen Standpunkt vertrat, dass man beides gefälligst vor Ort zu untersuchen hatte – ein Entschluss, der im 19. Jahrhundert einen Mann allerdings zwangsläufig in heikle und groteske Situationen bringen musste.

„Der Mann, der es fast geschafft hätte“ – Roy Waldo Miner (1875-1955) war auf den ersten Blick der farblose Angestellte eines Naturkunde-Museums mit mehr Geld als Organisationstalent. (Das waren noch Zeiten!) Der Auftrag, einen Ausstellungsraum als Korallenriff zu gestalten, führte ihn in die Tropen, wo er die Vorlage unter Wasser kurzerhand mit Dynamit in handliche Stücke zerblies, die er dann auflas, in die Heimat brachte und dort mit viel Leim und Farbe recht lebensecht wieder zusammensetzte …

„Die Freuden des Herumspazierens“ – Über Charles William Beebes (1877-1962) sagenhaften Hang zur Selbstdarstellung darf man seinen großen Mut nicht vergessen: Er war der Mann, der sich in eine winzige Stahlkugel stecken und viele hundert Meter in die dunkle Tiefsee hinabsenken ließ!

„Versorgt mit Süßigkeiten“ – Trevor Nortons Kapitel über John Alwyne Kitching (1908-1996) ist weniger Biografie als kaum verhohlenes, ironisch-liebevolles literarisches Memento für einen alten Freund und Lehrer, der nach außen den knarzigen Sonderling gab und ansonsten eine ganze Generation tauchender Wissenschaftler den besten Start in ihre gefährliche Karriere ermöglichte.

„Der zerstreute Professor“ – John Scott Haldane (1860-1936) eröffnet den Reigen der „Denker und Taucher“, die gewissermaßen doppelt verschroben und dabei genial waren und dem Mensch auf ihre kuriose Weise den Weg auf den Meeresgrund ebneten. Haldane fand heraus, wieso es groteske Zwischenfälle heraufbeschwören kann, einem Taucher nur Atemluft durch einen simplen Schlauch zuzuführen. Er erfand den ersten tauglichen Taucherhelm – und für das Land die erste Gasmaske!

„Der knuddelige Kaktus in der Kammer des Schreckens“ – John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964): Wieder eine der unbekümmerten Titelschöpfungen der Verfassers, hinter der sich eine faszinierende Persönlichkeit verbirgt: ein Pionier des Tauchens unter deutlich erschwerten Bedingungen – denen des Krieges nämlich, denn selbstverständlich wurde das Militär schon bald aufmerksam auf die Möglichkeit, dem Feind unter Wasser und damit unbeobachtet hässliche, explosive Überraschungen zu bereiten. Haldane (übrigens ein Sohn des „zerstreuten Professors“ – Genie & Exzentrik scheinen gleichermaßen vererbbar zu sein) ersann die Instrumente und Methoden dafür – und er probierte sie vor allem praktisch aus, was nicht nur aus heutiger Sicht als besonders komplizierter Versuch eines möglichst scheußlichen Selbstmords anmutet.

„Bumm!“ – Horace Cameron Wright (1901?-1979) ist die vielleicht farbigste unter den wahrlich schon denkwürdigen Gestalten dieses Buches; ein Pionier nicht nur des Tauchens, sondern auch des Unterwasser-Filmens, der noch zur Stummfilmzeit keine Kosten und Mühen scheute, unglaubliche, aber längst in Vergessenheit geratene Spektakel in Szene zu setzen. Der seltsame Kapiteltitel spielt auf Wrights Vorliebe an, die subaquatische Kulisse durch den großzügigen Einsatz von Sprengstoff nach eigenen Vorstellungen umzugestalten.

„Eine Zuchtperle“ – Louis Marie-Auguste Boutan (1859-1934) war nicht der erste Mensch, der sich fragte, ob und wie es möglich sei, Fotografien unter Wasser anzufertigen. Aber ihm gelang, was viele scheitern ließ, doch bis es so weit war, „Bilder ins Dunkle hinein“ zu schießen, geschahen seltsame Dinge …

„Der Mann mit der erstaunlichen Röhre“ – John Ernest Williamson (1881-1966) hielt wenig davon, sich ohne Deckung in die lebensfeindliche Welt unter Wasser zu wagen. Also konstruierte er eine sperrige, lange Röhre, die dort versenkt und von oben bestiegen werden konnte, um an ihrem unteren Ende gänzlich trockene See-Erkundungen zu ermöglichen – theoretisch jedenfalls, denn praktisch erwies sich bald, dass Williamson nicht den Stein der Weisen gefunden hatte …

„Tauchgang ins Abenteuer“ – Hans Heinrich Romulus Hass (geb. 1919) ist den mittelalten Bewohnern dieses unseres Landes so bekannt wie die Professoren Grzimek und Haber – nicht ein Taucher, sondern der Taucher (bis ihn in den 60er Jahren Jacques-Yves Cousteau ablöste) schlechthin, der in zahlreichen Büchern und Filmen seinen wasserscheuen Fans die Pracht tropischer Korallenmeere (durch die er gern seine Gattin Lotte schwimmen ließ, die zu Recht deutlich mehr Blicke auf sich ziehen konnte als jeder Teufelsrochen) näher brachte – und gleichzeitig eine ironische Reminiszenz an eine Zeit, als der „Forscher“ sich dem Objekt seiner Neugier prinzipiell näherte, um es mit Speer und Harpune zu durchbohren.

„Der stille Partner“ – Während sein alter Freund Cousteau selbst der Fun-Generation der Gegenwart noch nicht gänzlich unbekannt geworden ist, blieb Frederic Dumas (1913-1991) bescheiden im Hintergrund: ein fanatischer Taucher und Tüftler, dem der rotwollbemützte Kapitän des Medien-Kreuzers „Calypso“ mehr verdankte, als er in späteren Jahren bereit war anzuerkennen. Dennoch gehören beide zu den ersten, die erkannten, dass jeder Tauchgang auch ein „Hinab in die Vergangenheit“-Sinken sein kann – in die Welt der Wracks nämlich, die Zeitkapseln gleich auf dem Meeresgrund die Jahrtausende überdauern können.

„Der Entdecker gesunkener Schiffe“ – Peter E. A. Throckmorton (1928-1990) leitete über in die Phase der echten Unterwasser-Archäologie; es musste wohl der Tag kommen, an dem aus dem Abenteuer und Spaß Wissenschaft und Ernst wurde.

Damit hat sich für Norton der Kreis geschlossen. Selbstverständlich wird auch heute noch täglich irgendwo auf der Welt unter Wasser Pionierarbeit geleistet. Aber der eigentlich Knoten ist zerschlagen: Was es unter Wasser zu beachten gilt, damit man sich dort, wohin es 99 von 100 Tauchern zieht (d. h. nicht in die Tiefsee, in labyrinthische Höhlen oder in arktische Eismeere), aufhalten kann, ohne in jeder Sekunde in Lebensgefahr zu schweben, ist inzwischen bekannt. Aber dass dies gelingen konnte, verdanken die Anhänger dieses exotischen Sportes Männern wie jenen, denen Norton ein Denkmal setzt, das den meisten von ihnen wohl gefallen hätte.

Moloney, Susan – Schnee im September

Bastion Falls, ein winziges Städtchen mit 613 Einwohnern, gelegen irgendwo in Nordkanada unweit des Polarkreises; zehn Monate von zwölfen liegt hier Schnee. Die Bürger müssen folglich ein besonderer Menschenschlag sein, um hier auszuharren. Vom rauen Klima geprägt, sind sie eigensinnig, naturverbunden und – notgedrungen – gottesfürchtig, vor allem aber ihrer seltsamen Heimat verbunden.

Trotzdem ist es sogar in Bastion Falls ungewöhnlich, dass der erste Schnee des Winters heuer bereits im September zu fallen beginnt. Binnen weniger Stunden hat sich ein Sturm entwickelt, der den Ort von der Außenwelt abschneidet. Selbst in der Stadt wird die Lage heikel, denn die Menschen wurden vom Kälteeinbruch völlig überrascht. Die Schule und das große Einkaufszentrum werden zum sicheren Hafen für jene, die den Weg nach Hause nicht mehr schafften. Es gibt keine Panik, aber ein großes Durcheinander, und so bleibt lange unbemerkt, dass Schnee und Kälte nicht die einzige Gefahr bilden, die sich über den Einwohnern von Bastion Falls zusammenbraut. Seltsames geht vor außerhalb der warmen Stuben. Menschen verschwinden spurlos, nachdem sie im Schnee die Geister längst verstorbener Verwandte und Freunde zu sehen glaubten.

Die 15-jährige Schülerin Shannon Wilson weiß bald mehr als ihr lieb ist über die Schatten, die Bastion Falls bedrohen. Das junge Mädchen verfügt über seherische Fähigkeiten. Nur sie kann zunächst die formlosen schwarzen Wesen sehen, die aus der Wildnis in die Stadt schweben, in die Körper ahnungsloser Menschen schlüpfen und diese von innen heraus auszehren, bevor sie ihr nächstes Opfer suchen. Aber Shannon findet bald heraus, woher die Schatten kommen: aus dem alten, jenseits der Stadtgrenze gelegenen Fort, das Bastion Falls zwar seinen Namen gab, aber von den Bewohnern seit jeher gemieden wird. In den Tagen der ersten Siedler diente es als Straflager für Schwerverbrecher. Unvorstellbares soll sich innerhalb der dicken Mauern abgespielt haben, und bis heute blieb der Ort verrufen.

Während die Schatten bereits über die Außenbezirke von Bastion Falls hergefallen sind und sich nun um Schule und Einkaufszentrum zu versammeln beginnen, macht sich Shannon zum alten Fort auf, der Quelle allen Übels, um dort das Böse buchstäblich auszubrennen …

„Schnee im September“ ist der Debütroman der Journalistin Susan Moloney, die tatsächlich im hohen Norden Kanadas geboren wurde und noch heute dort (auf einer Insel in der Provinz Ontario) lebt und arbeitet. Die Erfahrungen, die sie mit Land und Leuten in diesem unwirtlichen Teil der Welt machen konnte, fließen direkt in die Handlung ein und verleihen ihr Überzeugungskraft.

Die Story klingt dagegen vertraut: „Schnee im September“ wirkt wie ein Roman von Stephen King. Eine kleine Gruppe von Herkunft und Charakter verschiedener Männer und Frauen wird zufällig zusammengewürfelt und muss versuchen, miteinander auszukommen und sich gegen eine Bedrohung von Außen zu wehren – das ist eine klassische King-Situation. Es gibt sogar eine Geschichte des Meisters, die seine Moloney recht offensichtlich „inspiriert“ hat. Die Rede ist von „Der Nebel“/“The Mist“ (1985), eine Novelle, die in einem Supermarkt spielt, der vom Titel gebenden Nebel eingehüllt wird, aus dem sich allerlei Ungeheuer auf die Kunden stürzen …

Aber schließlich gibt es nicht nur im Horror-Genre keine wirklich neue Ideen mehr, sondern höchstens unterhaltsame Variationen. So überwiegt denn bei der Lektüre von „Schnee im September“ zunächst die stille Freude darüber, endlich wieder einmal eine „klassische“ Gruselgeschichte lesen zu dürfen. Telepathische Serienmörder, genmanipulierte Monster, schleimig-außerirdische Relikte aus der Urzeit – das standardisierte Personal des modernen Horrors, der die phantastische Szene beherrscht, hat man längst gründlich satt! Da das Genre hierzulande lange ziemlich am Boden lag, ist es als Freund des Unheimlichen schwierig, neue und im Ausland womöglich längst aktuelle Autoren mit eventuell neuen Ideen kennen zu lernen. Aber auch hier gibt es talentierte Schriftsteller, wie man bei dieser Gelegenheit erfahren kann.

Bei näherer Betrachtung relativiert sich indes das schöne Bild. Während Milieu und Figurenzeichnung in „Schnee im September“ jederzeit vollauf überzeugen können, trifft dies auf die Geschichte leider mit ihrem Fortschreiten nicht mehr zu. Nachdem Moloney die Bühne für ihr Drama vorbereitet hat, scheint ihr für das große Finale so recht nichts mehr einzufallen. In Bastion Falls versuchen die Menschen, mit der Situation und der Belagerung fertig zu werden. Die Mehrheit ahnt aber nicht einmal etwas von der wahren Bedrohung, und das ist der Spannung wenig förderlich.

Auch das alte Fort kann Moloney nie als Hort des Grauens darstellen. Was sind denn das für Gespenster, die dort umgehen? Die Autorin möchte den Schrecken namenlos lassen und ihn dadurch um so nachdrücklicher beschwören, ließe sich einwenden, doch das stimmt nicht – Moloney hatte ganz offensichtlich nie wirklich eine Idee, wie sie ihre Geschichte auflösen konnte. Der Schlussakt lässt daher nicht nur witterungsbedingt recht kalt (von dem definitiv blödsinnigen Einfall, ein Fort aus Kalkstein und meterdicken Holzbohlen inmitten heftigen Schneetreibens mit Hilfe einiger Flaschen Feuerzeugbenzin in Brand zu stecken, einmal ganz abgesehen …).

So kann „Schnee im September“ die Versprechungen, die der Roman zunächst macht, im letzten Drittel nicht einlösen. Unterm Strich bleiben aber noch genug Spannung und Stimmung, um die Lektüre zu lohnen und neugierig zu machen auf Susan Moloneys zweiten hierzulande erschienenen fantastischen Roman, dessen Titel – „Die Dürre“ (ebenfalls bei |Heyne| erschienen) – verrät, dass die Autorin dieses Mal ihre winterliche Heimat zumindest thematisch verlassen hat.

Unberücksichtigt bleiben musste in der deutschen Übersetzung übrigens das hübsche Wortspiel des Originals: „Bastion Falls“ bezeichnet nicht nur den Ort der Handlung, sondern beschreibt auch genau jenen Moment, in dem die Grenze zwischen der Realität und dem Übernatürlichen zusammenbricht.

Dennis Wheatley – Meer der Angst

Der Dampfer/Seelenverkäufer „Gafelborg“ gerät erst in Seenot und dann in ein abgelegenes Stück Ozean, wo gigantische Tang-Dschungel treiben, in denen Seeungeheuer und andere übelwollende Kreaturen ihr Unwesen treiben … – Britischer „Lost-World“-Klassiker eher trashigen Gruselkalibers, dessen Verfasser sein Garn indes sehr selbstbewusst und auch heute noch unterhaltsam spinnt sowie grottenschlecht-unterhaltsam verfilmt wurde, wobei sogar Hilldegard Knef an Bord dieser „Gafelborg“ ist …

Dennis Wheatley – Meer der Angst weiterlesen

John MacLachlan Gray – Der Tag der weißen Steine

London im Jahre 1858: Sechs Jahre sind vergangen, seit Edmund Whitty, Sonderberichterstatter der Zeitung „Falcon“, eine zentrale Rolle bei der Entlarvung des Frauenmörders „Chokee Bill“ spielte. Viele Schlagzeilen und gutes Geld hat ihm dies beschert, doch die Tage des Ruhmes sind lange vorbei. Whitty steckt in einer Pechsträhne. Seit einiger Zeit schnappt ihm ausgerechnet sein erbitterter Konkurrent, Alastair Fraser, die Schlagzeilen weg. Seit Wochen hat Whitty keinen Artikel mehr verkaufen können und steckt in Geldnöten, die umso ernster sind, als er beim „Captain“, einem gefürchteten Wucherer, in der Kreide steht.

In seiner Not übernimmt Whitty einen dubiosen Auftrag: Für einen Detektiv aus den USA soll er das betrügerische Medium Bill Williams entlarven. Die Séance endet im Fiasko, als Williams plötzlich vom Geist David Whittys beherrscht zu sein scheint Sorgfältig hat der Journalist bisher verborgen halten können, dass sein vor sechs Jahren ertrunkener älterer Bruder in der Tat womöglich nicht einem Bootsunfall zum Opfer fiel. Woher kennt Williams die Familientragödie der Whittys? Und wieso wird Edmund wenig später ein Foto zugespielt, das David beim verbotenen Liebesspiel mit einer Minderjährigen zeigt? Soll Edmund erpresst werden? Lebt sein Bruder etwa noch? John MacLachlan Gray – Der Tag der weißen Steine weiterlesen

Peter Sander – Tod bei Tisch

Peter Sander – Tod bei Tisch weiterlesen