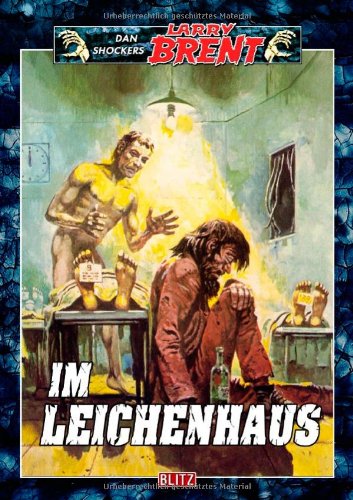

_Der Sarg des Vampirs_

Die Angst um das Leben seiner beiden Töchter Estelle und Anna-Maria beherrscht das derzeitige Leben des Herzog de Avilla. Aus diesem Grund hat er die PSA um dringende Unterstützung gebeten, so dass Larry Brent nach Spanien zu dem Anwesen des Adligen reist, welches sich in der Nähe eines verschlafenen Bergdorfes inmitten der Sierra de Guadeloupe befindet.

Hier erfährt X-RAY-3 von einer gespenstischen Legende über die folgenschweren Ereignisse, welche sich vor ca. 200 Jahren in derselben Gegend zugetragen haben sollen. Ein Zigeuner namens Sarkom hatte sich in Carmen, die Tochter eines Vorfahren von de Avilla, verguckt, doch diese wollte sein Liebe partout nicht erwidern. Darauf kam es zur Auseinandersetzung zwischen Sarkom und dem eigentlichen Angetrauten des Mädchens, welche damit endete, dass der Zigeuner von dem Edelmann getötet wurde. Die trauernde Sippe des Ermordeten setzte den Leichnam an einem einsamen Waldrand in der Sierra mit dem Versprechen bei, dass diese Tat nicht ungesühnt bleiben würde – speziell schon aus dem Grund nicht, da in dem Sarg angeblich ein wahrhaftiger Vampir liege.

Und tatsächlich werden kurz darauf Carmen de Avilla und ihre jüngere Schwester mit seltsamen Bisswunden am Hals tot aufgefunden, womit ein unheimlicher Fluch seinen Anfang nehmen sollte. Von diesem Tag an verschwinden alle 37 Jahre junge Mädchen aus dem Dorf, bis letztendlich wieder eine Tochter aus der Familie de Avillas von dem Vampir getötet wird. Entsprechend gehören Estelle und Anna-Maria zu den potenziellen Opfern, wenn man der Legende Glauben schenken will.

Larry stellt die tatsächliche Existenz dieses Vampirs jedoch infrage, selbst als er durch den Dorfbewohner Sanchos erfährt, dass bereits wieder ein junges Mädchen an dem alten Grab des Vampirs abhanden gekommen ist. Die beiden Männer machen sich noch in derselben Nacht auf den Weg durch die Sierra de Guadeloupe und erforschen die düstere Grabstätte. Unverhofft fallen sie einer fanatischen Zigeunergruppe in die Hände, die dem Vampir Sarkom treu ergeben ist, und als der leibhaftige Blutsauger vor dem PSA-Agenten steht, muss auch dieser seine Zweifel gezwungenermaßen beiseite räumen.

Am Ende wartet eine große Überraschung auf alle Beteiligten, und das Geheimnis um eine alte Legende wird endlich gelüftet …

Diese fast schon klassisch anmutende Schauergeschichte um die Legende des Vampirs Sarkom hüllt sich in eine leise und dennoch absolut mitreißende Atmosphäre. Die raue Natur der Sierra de Guadeloupe, der Waldrand, das verschlafene Bergdorf und die etwas primitiv erscheinenden Dorfbewohner, welche sich in ihren Häusern hinter den geschlossen Vorhängen verschanzen, um der drohenden Gefahr nicht ins Gesicht blicken zu müssen, tun für die richtige Stimmung ihr Übriges.

Ich hatte großen Gefallen daran, mit Larry und Sancho durch die leergefegten nächtlichen Straßen zu spazieren, hinaus über die nebligen Äcker zu wandern bis zu dem düsteren, überwucherten Grab am Waldesrand. Hinzu kommt das Rätselraten darüber, was sich tatsächlich hinter dieser Zigeunerlegende verbirgt – haben wir es mit einem leibhaftigen Vampir zu tun oder sind Larrys Zweifel an dessen Echtheit trotz aller blutigen Indizien berechtigt? An dieser Stelle beweist Dan Shocker wieder seinen unverwechselbaren Ideenreichtum und serviert uns die Auflösung in einem tragischen, wohldurchdachten Finale mit dem passenden Aha-Erlebnis. Dabei manövriert er den Spannungsbogen von Anfang an in einer schnurgeraden präzisen Linie bis zu eben diesem Punkt und verzichtet diesmal gänzlich auf jegliche Nebenhandlungsstränge, die diesen Fluss womöglich hätten stören können.

Struktur stimmt, Handlung stimmt, Atmosphäre stimmt, und die Geschichte büßt nur geringfügig ein, weil es eben doch das kleine kitschige Zwischenspiel mit diesem hübschen Zigeunermädel gibt. Ihre kompromisslose und risikofreudige Zuneigung zu unserem Helden wurde dann doch etwas zu plump herbeigeführt und hinterließ einen sehr klischeehaften Nachgeschmack. Dieses Einsprengsels „Romantik“ hätte es wirklich nicht bedurft …

_Das Geheimnis der Knochengruft_

Etwas außerhalb von Paris steht das Schloss des seltsamen Vicomte de Moulliere. Drei junge Mädchen, die der ältere Herr als Hausgehilfen angestellt hatte, sind auf ungeklärte Art und Weise verschwunden. Yvette Revlon, die letzte Vermisste, arbeitete undercover für eine Geheimorganisation, welche sich unter anderem brennend für die Forschungen de Moullieres zu interessieren scheint.

Mittlerweile ist auch die PSA auf die seltsamen Ereignisse in dem Schloss aufmerksam geworden und bringt zwei ihrer besten Agenten ins Spiel. Larry Brent macht sich auf die Suche nach einer gewissen Claudia Pascal. Sie soll ebenfalls als Hausmädchen bei dem Vicomte gearbeitet haben, doch noch teilt sie das Schicksal ihrer Genossinnen nicht – noch nicht, denn bevor Larry die junge Dame – welche an den drastischen Folgen einer Art Verstrahlung zu leiden scheint – ausgiebig befragen kann, wird auch sie von einem Unbekannten ermordet.

Morna Ulbrandson schleust sich als Anwärterin auf die freie Hausmädchen-Stelle in Schloss Moulliere ein. Schon bei ihren ersten Nachforschungen stößt sie auf einige unheimliche Gegebenheiten in dem verwinkelten Gemäuer. In einem fensterlosen Anbau ist ein Terrarium untergebracht, welches mit allerlei mutierten Pflanzen und Tieren vollgestopft scheint. Zusätzlich widmet sich der Vicomte in seinem verborgenen Labor diversen Forschungen im Bereich der Strahlenforschung, welche sicherlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Schreckliche Schreie aus dem Gewölbe zeugen von dem Horror, der sich im Keller des Schlosses abspielen muss.

Es dauert nicht lange, bis Morna das Rätsel um das grausige Schicksal der verschollenen Hausmädchen und die Knochengruft lösen kann, doch dieses Wissen soll sie ihr Leben kosten …

Der durchgeknallte Pseudo-Wissenschaftler schlägt wieder zu, nur dass sein Themengebiet diesmal gar nicht ganz so abwegig ist, außer dass die Folgen der Strahlenverseuchung dann doch ziemlich übertriebene Züge annehmen. Da löst sich das Fleisch in Minuten von den Knochen und lässt von den bedauernswerten Opfern nur noch die blanken Gerippe übrig. Sicherlich Horror pur – vor allem die tatsächlich in ihrem grausigen Zustand noch lebende Irene Duval, welche als mordlüsternes Skelett durch die Gewölbe von Schloss Moulliere spukt, sorgt für den entsprechenden Schockeffekt. Dazu kommt dieses Terrarium der Mutanten, verursacht durch die Folgen der Strahlenforschung; ebenfalls ein Glanzstück aus Dan Shockers Trash-Kiste.

Auch wenn man stellenweise dann doch etwas über die haarsträubenden Theorien schmunzeln muss, welche sich hier zusammenfügen, bekommt man wieder mal einen netten Mystery-Thriller serviert. Hier und da fehlt mir etwas die fesselnde Atmosphäre, da plätschert die Handlung gelegentlich etwas eintönig durch das Schloss, um dann aber doch wieder durch ein paar Spannungsmomente aufgefangen zu werden.

In der ersten Story werden wir also mit einer klassischen Schauergeschichte verwöhnt – die Jagd auf einen Vampir in einer rauen, wildromantischen Landschaft. Anschließend schlägt die moderne Wissenschaft zu, welche mal wieder auf die schiefe Bahn geraten ist und ohne Rücksicht auf das menschliche Leben ihren teuflischen Forschungen nachgeht. Zwei Themengebiete, die man immer wieder mal in der Larry-Brent-Serie findet, denen Dan Shocker dennoch jedes Mal eine ganze eigene ansprechende Färbung verleiht.

Apropos Färbung: Pat Hachfeld hat wieder zugeschlagen und beiden Geschichten seinen ganz eigenen Stempel aufgedrückt – diesmal mit einer Detailtreue und Dynamik, die mir sogar noch besser gefällt als seine symbolisch angehauchten Werke. Der Vampir und das verhüllte Gerippe sind zwei hervorragende Exemplare.

Für das Cover wurde Lonatis Meisterwerk für „Der Sarg des Vampirs“ gewählt, was eine löbliche Entscheidung ist. Das Original-Cover der zweiten Geschichte verrät dann doch einfach zu viel über „Das Geheimnis der Knochengruft“.

Dann sollte ich noch die kleinen Ausbesserungen und Anpassungen erwähnen, die der |BLITZ|-Verlag in Angriff genommen hat. Nicht nur die fahrlässigen Rechtschreib- und Logikfehler aus der Vorlage sind ausgemerzt worden, sondern man hat auch den Zeitrahmen überarbeitet. Spielte „Der Sarg des Vampirs“ im Original noch im Jahre 1981, so wird hier die Handlung in das Jahr 1999 verlegt, was man in Anbetracht der Neuauflage dieser Serie absolut positiv unterstreichen kann. Man darf also weiterhin gespannt sein …

http://www.BLITZ-Verlag.de