_Nachts, wenn die Toten kommen_

Der Privatdetektiv George Hunter wohnt in dem amerikanischen Ort Pickens einer spiritistischen Sitzung bei, deren Teilnehmer in erster Linie gut betuchte Mitglieder der Gesellschaft sind. Angeblich bekommen die Herren und Damen bei den Seancen die Gelegenheit, mit verstorbenen Verwandten zu kommunizieren.

Hunter will diese Sitzungen als Schwindel entlarven und schleust sich in die seltsame Gesellschaft ein.

Doch tatsächlich wird der Geist des ermordeten Maklers Mike Boddingham beschworen, der sich vor den Anwesenden manifestiert. Der Detektiv findet den Tod, als er sich auf das Geistwesen stürzen will.

Die unheimlichen Seancen ziehen noch ganz andere Schicksalsschläge nach sich:

Der Geist Boddinghams erscheint auch seinem eigenen Sohn Frankie und treibt ihn in einen folgenschweren Autounfall.

Der Millionär Donald Ritchner findet abends seine Frau, die ebenfalls ohne sein Wissen an den Sitzungen teilgenommen hat, tot in der gemeinsamen Wohnung. Als die Polizei eintrifft, ist die Leiche jedoch verschwunden. Ritchner, der das Geheimnis dieser Totenbeschwörungen lüften will und plötzlich auch noch die Stimme seiner toten Frau zu hören glaubt, lebt ebenfalls nicht mehr lange.

Durch diese Umstände wird Larry Brent auf die Vorgänge in Pickens aufmerksam, denn Hunter stand mit ihm bereits in Verbindung. Der PSA-Agent beginnt umgehend seine Nachforschungen, und auch er hat unter anderem eine Begegnung mit einem leibhaftigen Skelett.

Die vielen Spuren führen alle zu einer Burgruine, und hier findet Larry auch die unglaubliche Lösung …

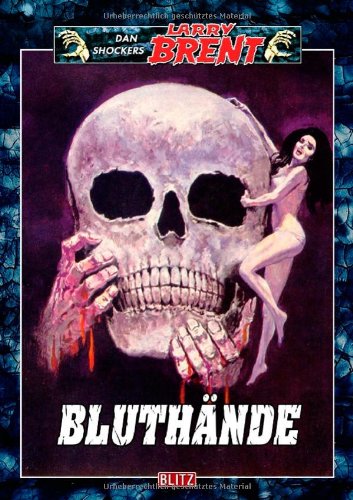

Geisterbeschwörungen, leuchtende Skelette und unheimliche Begegnungen mit diversen Verstorbenen, dazu gesellen sich einige seltsame Todesfälle – Dan Shocker bastelt eine schön schaurige Atmosphäre zusammen, vor deren Hintergrund sich ein nettes, gruseliges Verwirrspiel mit viel Rätselraten aufbaut.

Und wieder mal greift er in seine innovative Trickkiste, um die anfänglich äußerst mysteriösen Phänomene mit einer pseudo-wissenschaftlichen Erklärung aufzulösen. Was als Geistergeschichte beginnt, entpuppt sich letztendlich als düsterer Krimi mit einem logischen Motiv hinter dem angeblichen Spuk.

Natürlich schmunzelt man hier und da über die eine oder andere Auflösung, vor allem über die mobilen Röntgengeräte, aber gerade diese Einfälle machen die Serie so liebenswert.

Es ist mal wieder faszinierend, wie viel Handlung und Stoff Shocker auf diesen paar Seiten zusammenträgt und die Geschichte am Ende zu einem ausgereiften Abschluss bringt.

Das große Highlight dieser Story ist natürlich auch das erste Auftreten von Morna Ulbrandson alias X-GIRL-C, die erste Agentin der PSA …

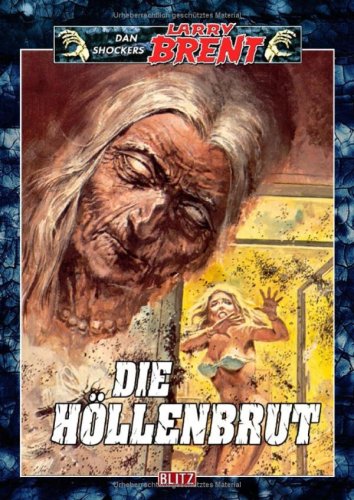

_Die Treppe ins Jenseits_

Das Testament des Millionärs Edward Baynes, welcher angeblich auf dem Weg zu seiner Geliebten einen tödlichen Autounfall erlitten haben soll, zieht einige unheimliche Ereignisse nach sich. Allein der Ort der Testamentsverlesung ist gespenstisch gewählt. Baynes hat seinen Anwalt Thomas Mylan gebeten, alle Erbberechtigten in sein Landhaus in den Kreidefelsen – ganz in der Nähe von Dover – einzuladen.

Um dieses Haus ranken sich einige schaurige Legenden, speziell um die steile Treppe am Meer mit ihren 172 Stufen. Auf der vierzehnten Stufe soll das Unheil lauern, und eben auf jener Stufe hat Baynes’ Tochter Eve vor einigen Jahren einen schrecklichen Unfall erleiden müssen. Seitdem sitzt das Mädchen im Rollstuhl und quält sich mit immer wiederkehrenden Alpträumen.

Tatsächlich scheinen sich die Spukgeschichten zu bewahrheiten. Eve glaubt, in der Nacht dem Geist ihres Vaters begegnet zu sein, Onkel Orwin stürzt aus unerfindlichen Gründen die verwunschene Treppe hinab, und auch sonst geht es in dem seltsamen Felsenhaus nicht mit rechten Dingen zu. Irgendjemand hat ein ernsthaftes Interesse daran, die Erbberechtigten zu dezimieren.

Larry Brent, der sich als Chauffeur von Eve Baynes ausgibt, will nun klären, ob denn hier in der Tat übernatürliche Kräfte am Werk sind oder ob ein eiskalter Verbrecher sein übles Spiel mit den Erben treibt. Der PSA-Agent nimmt die Gäste und den taubstummen Gärtner Allen Carter in dem Anwesen an der Steilküste ebenso unter die Lupe wie die eigenartige Vergangenheit des Verstorbenen.

Doch plötzlich sieht sich Larry Brent auf der Todestreppe einem leibhaftigen Geist gegenüber …

Gleich zu Anfang möchte ich die packende Atmosphäre erwähnen, die dieser fabelhafte Psycho-Thriller innehat. Der Handlungsort ist mal wieder ein absolutes Highlight: ein gespenstisches Landhaus auf einigen kargen Kreidefelsen, stets begleitet vom Rauschen der Brandung, darin verpackt eine leise Spukgeschichte, die sich Stück für Stück in die bestehende Handlung einschleicht.

Dann blättert sich ein Erbschafts-Krimi à la Agatha Christie mit vielen undurchsichtigen Protagonisten vor dem Leser auf, welcher wiederum durch einige paranormale Phänomene in die Irre geführt wird. Shocker greift noch zu einigen weiteren Elementen, um dem Leser eine zusätzliche Gänsehaut über den Rücken zu jagen, wie z. B. die lebensechten Puppen der Baynes-Töchter, die sich der verstorbene Millionär von seinem Gärtner hat anfertigen lassen.

Insgesamt verbreitet dieser ausgereifte Thriller ein ruhiges, aber auch zugleich beklemmendes Flair – die ideale Geschichte, um sich einen entsprechenden Herbstabend in den eigenen vier Wänden zu versüßen …

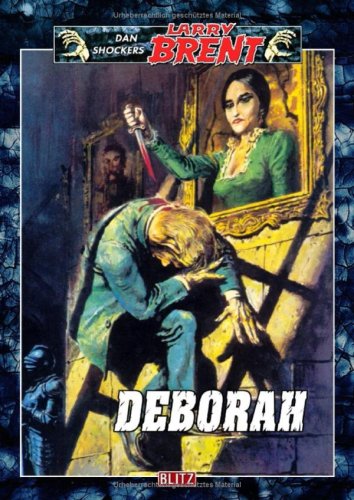

Zwei klassische Psycho-Thriller aus den Anfangszeiten des PSA-Agenten, und auch diesmal hat sich Pat Hachfeld der Illustration angenommen. Das Bild zur ersten Geschichte wirkt wie eine kleine Collage, man sieht die erwähnte Ruine, Mauerwerk und eine Holztür, aus der sich eine geisterhafte Erscheinung herausschlängelt.

Diesen symbolischen Charakter setzt Pat auch bei dem zweiten Mystery-Thriller um. Hier sehen wir die todbringende vierzehnte Stufe mit dem schwarzen Kreuz und darüber thront ein weinendes Auge, welches die Dramatik unterstreicht, die mit dieser verfluchten Treppe verbunden ist.

Das Original-Bild zu „Die Treppe ins Jenseits“ von Lonati finden wir auf dem Cover. Eine kleine Kritik muss ich aber diesmal zu dem vorliegenden Glossar loswerden, obwohl ich es sehr schätze, nur haben sich diesmal ein paar kleine inhaltliche Schnitzer eingeschlichen, die dem aufmerksamen Leser direkt nach der Lektüre der Geschichte ins Auge springen.

Dies tut jedoch dem positiven Gesamtbild dieses Buches keinen Abbruch. Es bleibt ein Muss in jeder gut sortierten Shocker-Sammlung …

http://www.BLITZ-Verlag.de