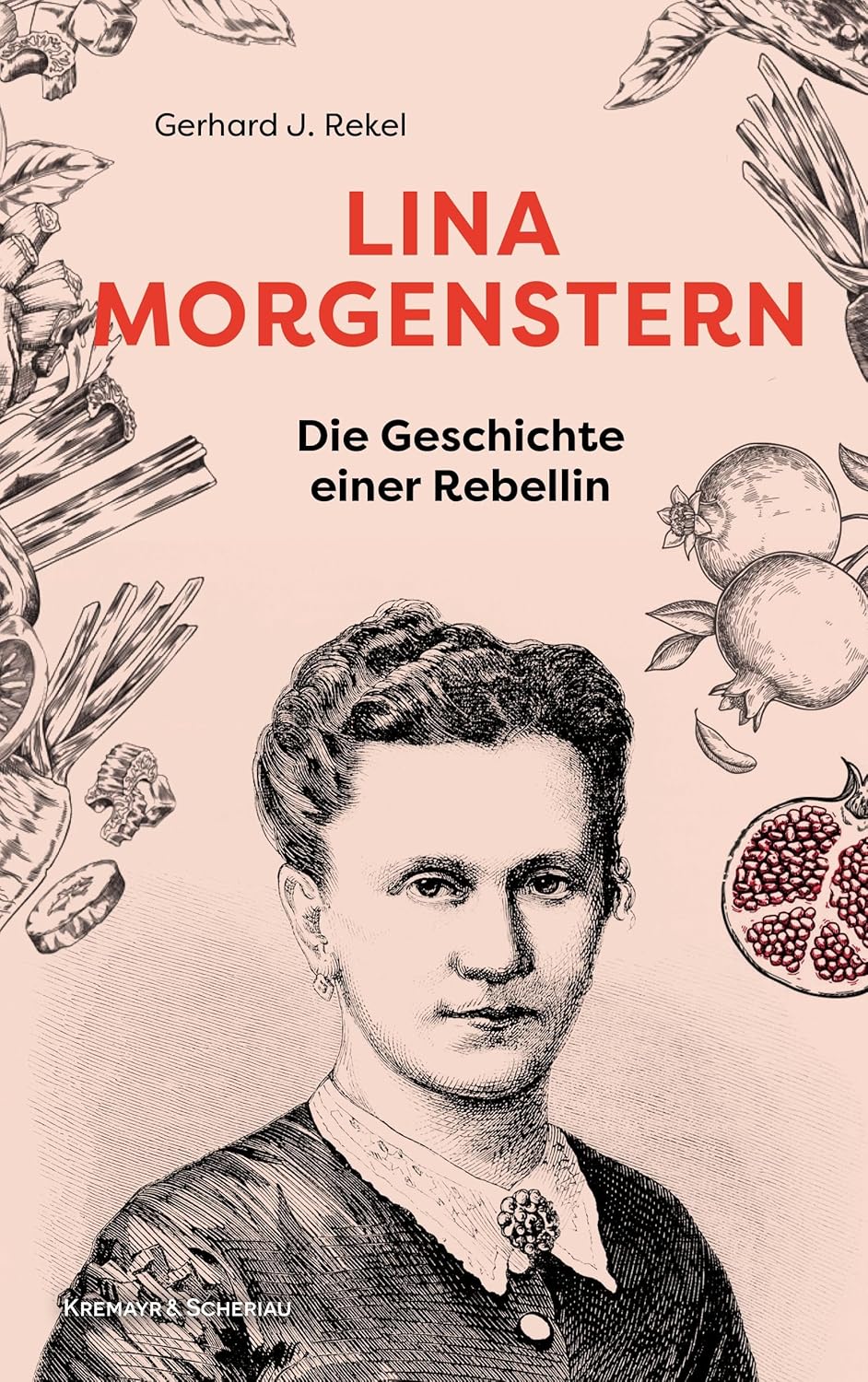

Gerhard J. Rekel, 1965 in Graz geboren und aufgewachsen, studierte an der Filmakademie Wien bei Axel Corti. Nach ausgedehnten Reisen durch China, Indien und Südamerika absolvierte er die „Drehbuchwerkstatt München“ und ließ sich 1997 in Berlin nieder. Hier entstanden die „Tatort“-Drehbücher „Hahnenkampf“ (1997) und „Zartbitterschokolade“ (2002). Rekel schrieb die Romane „Revanche“ (1996) und „Hahnenkampf“ (1999). Von seinen Theaterstücken wurde 2004 „Machiavellis Masseuse“ von einer Jury des Hamburger Thalia-Theaters zu einem der besten vier Nachwuchsstücke gewählt. Sein Roman „Der Duft des Kaffees“ erschien im November 2005 als Originalausgabe beim dtv, ein seltener Fall. 2023 veröffentlichte er seine Biografie zu „Monsieur Orient-Express“ und 2025 zu „Lina Morgenstern“.

BUCHWURM: Herr Rekel, wie sind Sie auf Lina Morgenstern gestoßen? Sie sind ja mehr als Kaffee-Experte bekannt. Haben Sie bewusst nach ihr gesucht?

Rekel: Ich lebe als Österreicher seit Jahren in Berlin und habe viele Denkmalschilder entdeckt, die auf Linas Volksküchen hinweisen. Recherchiert man da ein bisschen, findet man schnell heraus: Lina Morgenstern hatte zwei große Geheimnisse – das ihrer außergewöhnlichen Ehe. Und das ihres fulminanten Lebenswerks: 17 Volksküchen, über 30 „Wohlfahrts-Startups“, 30 Bücher, eine Zeitung, fünf Kinder und vieles mehr.

War die Recherche mühsam und langwierig? Wurden Sie dabei unterstützt?

Ich habe über zwei Jahre geforscht, über 2000 Quellen bzw. Belege ermittelt, 700 davon sind in das Buch eingeflossen. Unterstützt hat mich großartigerweise – wie schon bei meiner Biografie „Monsieur Orient-Express“ – Herr Christian Hladny, der vor allem im Netz eine unglaubliche Spürnase entwickelt und mit Geduld und Hartnäckigkeit so manches Detail über Lina Morgenstern und Georges Nagelmackers in einer der vielen Zeitungsarchive gefunden hat, die zuvor noch nie Beachtung fanden. Dafür bin ich Christian sehr dankbar!

Welche Bedeutung kann das Leben einer Berlinerin für ein österreichisches Publikum haben? Ihr Verlag sitzt ja in Wien.

Linas Geschichte ist universell. Es geht darum, wie eine Frau gegen massive Widerstände Kleines und Großes bewegt. Ihre „Rezepte“ sind weltweit gültig. Im übrigen: Linas „Business-Konzept“ für ihre Volksküchen, die ohne staatliche Förderung auskamen, wurde von vielen europäischen Metropolen übernommen, auch in Budapest, Wien und Graz.

Morgenstern gründete Lazarette und Armenküchen aus der Not heraus. Wurde sie von den Behörden dabei unterstützt oder behindert?

Zumeist gab es große Vorbehalte gegen Lina. Erstens, weil sie eine Frau war und zweitens Jüdin. Im 19. Jahrhundert hat sich der Staat so gut wie gar nicht um Arme gekümmert. Es gab nur wenige Krankenhäuser und nahezu keine Wohlfahrtseinrichtungen, insbesondere nicht für alleinerziehende Frauen, Haftentlassene oder auf andere Art vom Weg abgekommene Menschen. Die landeten alle in der Gosse. Lina sah die Not. Und half mit ihren effizienten Wohlfahrtsvereinen. Später brachte es Erich Kästner auf den Punkt: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Morgenstern war Jüdin, schreiben Sie. Musste sie mit antisemitischen Vorurteilen kämpfen?

Die Antisemiten gönnten einer Jüdin die vielen Erfolge nicht. Zahlreiche Männer haben sie sabotiert oder in judenfeindlichen Zeitungen mit hämischen und verleumderischen Kommentaren überzogen. Der Chefredakteur der „Staatsbürgerzeitung“, ein ausgewiesener Antisemit, hat Lina gar Betrug und fahrlässige Tötung von Soldaten unterstellt. Diese massiven und unwahren Anschuldigungen hätten Lina beinahe um die Existenz gebracht und haben ihrer siebenköpfigen Familie arg zugesetzt.

Wie kam Morgenstern darauf, sich besonders für Frauen zu engagieren? Tat denn der preußische Staat nicht genug für diese Bevölkerungsgruppe?

Frauen durften im 19. Jahrhundert de jura weder eine Firma noch einen Verein gründen. Lina hat das trotzdem geschafft. Mit Raffinesse. Und dank subtiler Umwege. Sie war dabei unglaublich erfolgreich. Ihre Strategien habe ich für dieses Buch im Detail recherchiert. Nahezu alle funktionieren auch heute.

Mit welchen „Bestsellern“ hielt sie ihre Familie über Wasser?

Lina schrieb zuerst „Das Paradies der Kindheit“, ein gut lesbares Sachbuch über die Pädagogik von Friedrich Fröbel. Es war ihr erster Bestseller; das Buch löste eine breite Diskussion über Kindererziehung aus: weg von Ohrfeigen und Gewalt, hin zu spielerischen Elementen. Ihr größter Erfolg: das „Universalkochbuch für Gesunde und Kranke“, mit 2731 Rezepten, auf über 700 Seiten, mit 25 Spezialdiäten. Es erschien in elf Auflagen, wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Der berühmte Arzt Prof. Rudolf Virchow hat sie bei den Diäten beraten. Ein kluges und originelles Kochbuch. Eine Auswahl ihrer besten Rezepte befindet sich auch im Anhang der Biografie.

Sie wollen den Lesenden Mut machen, steht im Klappentext. Aber der gesellschaftliche Trend geht wieder weg von der Ermächtigung der Frauen und wieder hin zum traditionellen Rollenbild des Heimchens am Herd. Stemmen Sie sich bewusst gegen diesen Trend? Prangern Sie zunehmende Missstände an, auch in Österreich?

Ich denke, dass jede Entwicklung in Wellen voranschreitet. Im Moment sieht es nach „Reaktion“ aus. Doch langfristig, da bin ich sicher und das hoffe ich sehr, wird die Welt gerechter und besser. Wenn man mit Lina Morgenstern in die Welt des 19. Jahrhunderts eintaucht, wird einem klar, um wieviel besser wir heute – trotz viele Rückschritte – in allen Lebensbereichen dastehen. Insbesondere in der Medizin, in der Wohlfahrt und auch bei den Frauenrechten. Aber natürlich gibt es noch viel zu tun.

Was erhoffen Sie sich, sollte Ihre Morgenstern-Biografie Erfolg haben?

Wenn Linas außergewöhnliche Strategien, Widerstände zu überwinden, manche Menschen inspirieren, wäre das ein Erfolg: Nicht in eine Opferhaltung verfallen. Sondern mit Fantasie neue Wege suchen, hartnäckig und raffiniert für das Gute kämpfen.

https://www.kremayr-scheriau.at/

(c) Das Interview führte Michael Matzer.