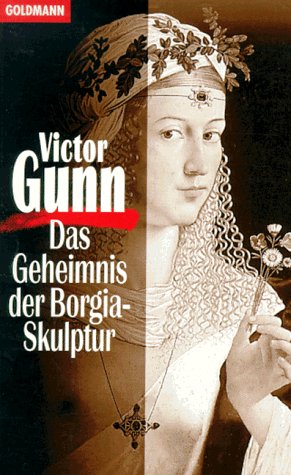

_Das geschieht:_

Texas um 1885: Im Clarin County unweit der Grenze zu Mexiko stoppt auf offener Strecke ein Zug der „Texas Northern & Arizona Southern Railroad Company“. Auf Anweisung des Direktors wird ein Teil der Ladung gelöscht. Wenig später ist die Fracht geraubt, die Fuhrleute sind erschossen. Die Beute: Früchte und Marmelade in Dosen.

In El Paso macht sich Eisenbahn-Detektiv Gregory Quist auf den Weg nach Clarion City, um für seine Gesellschaft dieses Rätsel zu lösen. In der kleinen Stadt gärt es; Wyatt Thornton und Judd Lombardy, die beiden reichsten Rancher im Clarin County liegen im erbitterten Streit, der auch die Bürgerschaft von Clarion City einbezieht und spaltet. Gerade wurde Lloyd Porter, Gatte von Thorntons Tochter Kate, mit zerschossenem Schädel aufgefunden; man munkelt, die ob seiner ständigen Fremdtändeleien erzürnte Kate habe persönlich zur Schrotflinte gegriffen. Aber die Zahl der Verdächtigen ohne Alibi wächst dank der allgemeinen Unbeliebtheit des Verblichenen schnell; selbst der Sheriff muss sich hier einreihen.

Quist muss ohne Rückhalt ermitteln, da er nicht weiß, wem er trauen kann. Die Gefahr für Leib und Leben steigt, als er herausfindet, was tatsächlich aus dem Zug gestohlen wurde. Während er Indizien sammelt und Zeugen verhört, hält er den Revolver stets griffbereit; eine Vorsichtsmaßnahme, die sich schon bald und dann immer wieder bewährt …

_Krimi-Western oder Western-Krimi?_

Ein Kriminalroman spielt im Wilden Westen! Das klingt zunächst ungewöhnlich, was sich allerdings schon nach kurzem Nachdenken ändert: Wieso sollte gerade der US-amerikanische Mittelwesten des 19. Jahrhunderts vom Verbrechen ausgeschlossen bleiben? Gestohlen und gemordet wurde dort auch ohne die Überspitzung durch Film- und Fernseh-Western reichlich.

Was den Zweifler tatsächlich irritiert, ist ein Mann wie Gregory Quist in einer Welt, der aus heutiger Sicht das Gesetz und seine Durchsetzung im Rahmen einer organisierten Verbrechensbekämpfung weitgehend abgingen. Der Westen galt auch deshalb als wild, weil er sich als rechtsfreier Raum darstellte. „Law West of the Pecos“, stand auf dem Schild, das Richter Roy Bean (1825-1903) auf dem Dach einer schäbigen Hütte befestigte, die gleichzeitig Saloon und Gerichtsgebäude darstellte. Faktisch vertrat Bean das Recht im texanischen Pecos County und damit in einem Umkreis von mehr als 300 Kilometern. Marshals und Sheriffs waren keine ausgebildeten Kriminologen, sondern primär Ordnungshüter. Wo auch sie nicht zur Stelle waren, nahmen die Bewohner des Westens das Recht mit blanker Waffe und festem Strick selbst in die Hand.

Aber den Pionieren folgte so schnell wie möglich das Recht. Bis es so weit war, beschäftigten die Eisenbahngesellschaften eigene Detektive. Ab 1850 konnte man die Detektive der Pinkerton-Agentur anheuern und in Texas in der Strafverfolgung ab 1823 auf die Texas Ranger zurückgreifen. Mit einem Fragezeichen muss das Fachwissen dieser Männer markiert werden, doch das war im 19. Jahrhundert nicht nur im Wilden Westen so.

_Erfahrung und gesunder Menschenverstand_

Folgerichtig ist Gregory Quist als Kriminologe vor allem Autodidakt. Was er über Sichtung und Auswertung von Indizien weiß, hat er sich selbst beigebracht. Grundsätzlich beherrscht Quist sein Handwerk, auch wenn er es auf eine rustikale, der rauen Umgebung angepassten Weise ausübt. Im Mittelwesten geht die Suche nach Spuren immer mit einem anstrengenden Pferderitt durch ein weites und gefährliches Land einher. Quist kann nicht wie sein Zeitgenosse Sherlock Holmes nach dem Frühstück einen Fall lösen und rechtzeitig zum gemütlichen Abendmahl zurück im trauten Heim sein. Er ist Detektiv und Westmann, was einen besonderen Charakter hervorbrachte: Quist ist kein weltfremder Kopfmensch; das kann er sich in seinem Umfeld nicht leisten. Seine Fähigkeit, mit einem Colt umzugehen, ist ebenso ausgeprägt wie sein Verstand.

Das ist doppelt wichtig in einem Land, dessen raue Bewohner Zeugenvernehmungen verabscheuen. Der Westerner lässt sich ungern ausfragen, und er reagiert erst recht aufbrausend, wenn er der Lüge bezichtigt wird. Wie damit aus kriminologischer Sicht produktiv umzugehen ist, belegt Quist auf recht gefährliche Weise: Er reizt unwillige Zeugen, bis sie zum Colt greifen, aber gleichzeitig ihre Zurückhaltung vergessen und redselig werden.

_Guter Wein im neuen Schlauch_

Die alten bzw. bewährten Spannungselemente des Krimis im exotischen Ambiente des Westerns zu erleben macht Freude, wenn die Elemente so geschickt und gleichzeitig unauffällig wie hier gemischt werden. Autor MacDonald sitzt fest in den Sätteln beider Genres, wenn man es – dem Anlass angemessen – ein wenig bildhaft ausdrücken möchte. ‚Sein‘ Texas gegen Ende des 19. Jahrhunderts zeichnet er mit exakt so vielen Strichen wie nötig, um der gut geplotteten und routiniert aber unterhaltsam entwickelten Handlung ihren Rahmen zu geben. Mit Fakten geizt MacDonald; sie sind einerseits nicht notwendig, während er andererseits durchaus Realität ins Geschehen einfließen lässt. So ist die Feindschaft zwischen großen Ranches, die sich in blutigen „Weidekriegen“ entladen konnte, historisch verbürgt. Stimmungsvolle Landschaftsbeschreibungen runden das positive Urteil über einen sicherlich nicht anspruchsvollen aber spannenden ‚Western-Krimi‘ ab.

_Autor_

Allan William Colt MacDonald (1891-1968), geboren in Detroit (US-Staat Michigan), war ein bekannter Autor von Western-Romanen, der außerdem zahlreiche Drehbücher für Hollywood schrieb. Berühmt wurde er mit seinen „Three Mesquiteers“, drei verwegenen Haudegen, die im Stil der berühmten „Drei Musketiere“ von Alexandre Dumas in allerlei aufregende und actionbetonte Abenteuer verwickelt werden, was die Serie auch für das Kino interessant machte. 1933 entstand eine 12-teilige „Three Mesquiteers“-Serie, in der ein junger, noch unbekannter John Wayne die D’Artagnan-Rolle übernahm.

1954 begann MacDonald eine letztlich siebenteilige Serie um den Eisenbahn-Detektiv Gregory Quist, der im Geiste eines Sherlock Holmes Kriminalfälle im Western-Milieu löst und die unterhaltsam und nicht besonders anspruchsvoll aber gekonnt historische Fakten, Western-Ambiente und Elemente des klassischen Krimis mischt.

Die Gregory-Quist-Serie:

(1954) Mascarada Pass

(1955) Destination Danger (dt. „Der Mann aus El Paso“) – GATB* A 22

(1955) The Comanche Scalp (dt. „Der Skalp des Comanchen“) – GATB A 14

(1956) The Devil’s Drum / Hellgate (dt. „Die Trommeln des Teufels“) – GATB A 17

(1958) Action at Arcanum

(1961) Tombstone for a Troublemaker

(1964) The Osage Bow / Incident at Horcado City

* Goldmann Abenteuer-Taschenbuch

_Impressum_

Originaltitel: The Devil’s Drum (Philadelphia : J. B. Lippincott Company 1956)

Übersetzung: Hans-Ulrich Nichau

Deutsche Erstausgabe: 1968 (Wilhelm Goldmann Verlag/Goldmann Abenteuer-TB A 17)

189 Seiten

[keine ISBN]

http://www.goldmann-verlag.de