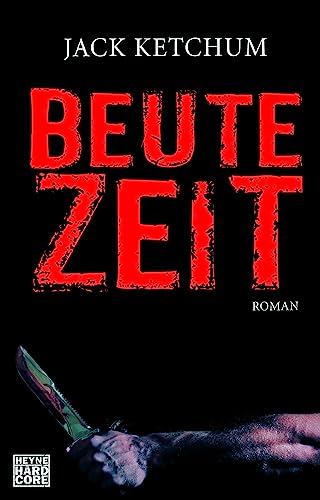

Seit dem College sind Abilene, Helen, Finley, Vivian und Cora enge Freundinnen. Die vernünftige Abilene, die ihren Doktor in Englischer Literatur macht, die pummelige, zurückhaltende Helen mit dem Horror-Tick, die burschikose Filmstudentin Virginia Finley, die alle nur bei ihrem Nachnamen nennen, die sanfte Vivian, ein gefragtes Model und die sportlich-amazonenhafte Lehrerin Cora. Nach ihrem Abschluss beschlossen sie, sich jedes Jahr für eine Woche zu treffen und etwas Aufregendes zu unternehmen.

In diesem Jahr hat Helen das Treffen organisiert. Die Freundinnen fahren in ein verlassenes Sporthotel mitten im Wald, die verrufene Totem Pole Lodge. Vor zwölf Jahren wurde hier ein Massaker angerichtet, bei dem eine Gruppe Wilder alle achtundzwanzig Gäste des Hotels bestialisch ermordete – ein Racheakt für den Tod eines Mädchens aus ihrer Familie, für den ein paar Männer aus dem Hotel verantwortlich waren. Die Freundinnen genießen gerade ein Bad im Pool, der direkt über einer Quelle errichtet wurde, als sie merken, dass sie beobachtet werden. Ein etwa siebzehnjähriger Junge flüchtet in den Wald. Kurz darauf finden die Frauen ihre Kleidung im Pool.

Trotz aller Abenteuerlust beschließen sie, den unheimlichen Ort zu verlassen – doch der Autoschlüssel aus Helens Hose ist unauffindbar. Notgedrungen übernachten sie im Wald. Als sie morgens erwachen, ist eine von ihnen verschwunden. Verzweifelt suchen die vier verbliebene Freundinnen nach ihr – und geraten bald selbst in höchste Gefahr …

Wenn sich eine Gruppe junger Frauen in einem verlassenen Haus versammelt, das einst Schauplatz eines Massakers war, erwartet man zu Recht ein Abenteuer mit mörderischen Folgen.

|Spannung trotz langer Anlaufzeit|

Es dauert eine Weile, bis sich der Roman den Titel „Thriller“ verdient, dann aber ist für Spannung gesorgt. Eine der Freundinnen verschwindet über Nacht, gerade nachdem ihnen bewusst wurde, dass sie nicht allein im Hotel waren. Der Leser darf gemeinsam mit den Protagonistinnen rätseln, welche Rolle der Junge spielt, der sie heimlich beobachtet hat, was es mit der grausamen Vergangenheit des Hotels auf sich hat, was mit der verschwundenen Freundin geschehen ist und wer von ihnen als nächstes in Gefahr gerät. Für einen originellen Kick sorgt die bizzare Gestalt von „Batty“, einem androgynen Einsiedler, den die Frauen mal für männlich und mal für weiblich halten, ein hexenhaftes Wesen mit einer makaberen Sammlung präparierter Tierkörperteile von Augäpfeln bis hin zu Knochen und offenbar im Besitz hellseherischer Fähigkeiten. Batty liefert ihnen einerseits einen brauchbaren Hinweis auf die verschwundene Freundin, bedroht sie aber andererseits mit der Schrotflinte und ist eine weitere unberechenbare Größe innerhalb der Handlung.

|Sympathische Figuren|

Bei Richard Laymons Charakterzeichnungen darf man gewöhnlich keine große Tiefe erwarten, dennoch sind ihm hier anschauliche und vor allem sympathische Protagonistinnen gelungen, deren Schicksal für zusätzliche Spannung sorgt. Helen ist schon als Teenager übergewichtig, leidet unter ihrer Unattraktivität und hat im Leben mit Männern fast nur Pech. Auf der anderen Seite ist sie der Horrorfan der Truppe, liebt alles Geisterhafte und Gruselige und ist daher auch die Initiatorin des Trips in das Hotel. In kurzen Sequenzen erfährt man über ihre unglückliche Ehe, die nur noch auf dem Papier existiert, und über die rührenden Pläne der Freundinnen, ihr beim Einschlagen in einen neuen Lebensweg zu helfen – einmal, endgültig die überflüssigen Kilos abzuwerfen und zudem, sich eine Pause von ihrem geldgierigen Ehemann zu gönnen.

Finley ist der Exot der Gruppe. Mit ihrem knabenhaften Körper, den weiten Safariklamotten, den kurzen Haaren und den frechen Sprüchen wirkt sie eher wie ein Teenagerjunge, ist jedoch gleichzeitig überraschenderweise die männerfixierteste unter den Freundinnen, stets auf der Suche nach einer neuen Affäre mit viel Sex und wenig emotionaler Bindung. Kaltschnäuzige Bemerkungen liegen ihr eher als gefühlvolle Worte, dennoch erweist sie sich als treue Kameradin, die sich mit Leib und Seele für die anderen Frauen einsetzt.

Vivian ist seit der Collegezeit die Schönheit unter den Freundinnen, bildet sich aber darauf ebenso wenig ein wie auf ihre Karriere als Model und Schauspielerin. Trotz ihres Aussehens erntet sie keinen Neid, sondern weckt vielmehr als Sensibelchen innerhalb der Clique den Beschützerinstinkt. Abilene und Cora bilden mit ihrem pragmatisch-vernünftigen Denken die soliden Grundmauern der Gruppe, gehen besonnener vor als Finley und unerschrockener als Vivian und Helen. Alle fünf sind sympathische Frauen, denen man wünscht, dass sie den Horrortrip überleben mögen.

|Ausführliche Rückblicke|

Zusätzlich interessant sind die Rückblicke in die Vergangenheit. Der Leser erfährt, wie sich die fünf zu einer Clique auf der Belmore-University zusammenschlossen, welche verwegenen Streiche sie ausheckten und was sie auf ihren früheren Trips für Abenteuer erlebten. Diese Rückblicke allerdings lassen zeitweise fast vergessen, dass es sich hier um einen Thriller handelt. Vielmehr gewinnt man den Eindruck, in einem Frauenroman gelandet zu sein, der von ersten Liebeleien und witzig-albernen Collegeerlebnissen erzählt. Vor allem männliche Leser fühlen sich wahrscheinlich in diesen Phasen leicht gelangweilt, zumal es lange dauert, bis sich auch auch in der Gegenwart unheimliche Vorfälle ereignen. Der Racheakt an der strengen Rektorin etwa wird über mehrere Etappen ausgebreitet und mit Cliffhangern unterbrochen, zwar durchaus amüsant geschildert, ist aber im Verhältnis zur Gesamthandlung zu breit geraten. Ein Highlight unter den Rückblicken ist allerdings der Halloween-Ausflug der Clique, der sie ins Haus eines Fremden und zu einer schockierenden Entdeckung führt, die sie auch Jahre danach noch nicht losgelassen hat.

|Wenig Gewalt|

Sowohl die Heyne-Hardcore-Reihe als auch der Name Richard Laymon verheißen normalerweise viel explizite Gewalt jenseits der üblichen Darstellungen und des guten Geschmacks. In diesem Roman hält sich Laymon jedoch angenehm zurück. Fast 300 Seiten dauert es, bis der Leser auf die erste Leiche stößt, und ekelerregende Splattereinlagen sucht man vergebens. Ein paar brutale Szenen sind zwar vorhanden, das Maß übersteigt aber keinesfalls die in Thrillern üblichen Einlagen, sodass empfindsame Gemüter nicht zurückzuschrecken brauchen. Ebenso fehlen erfreulicherweise die unrealistischen Verhaltensweisen der Charaktere, die sich vor allem in „Rache“ und „Nacht“ teilweise wie Figuren aus einem B-Movie aufführten und unangemessene Risiken eingingen. Die Personen aus „Das Treffen“ handeln bis auf wenige Ausnahmen sehr nachvollziehbar. Wer sich an den blutrünstigen Details anderer Laymon-Romane erfreute, der wird von diesem Werk enttäuscht werden. Auf der anderen Seite ist er empfehlenswert für all jene, denen Laymon ansonsten zu harte und krasse Details liefert.

|Kaum Mankos|

Abgesehen von der langen Anlaufzeit gibt es kaum etwas zu bemängeln. Die Charaktere verhalten sich weitestgehend angenehm realistisch, auch wenn man darüber streiten kann, wie vernünftig es ist, sich heimlich in ein abgelegenes, verlassenes Hotel zu begeben in einer Zeit, in der man noch keine Handys mit sich trug. Auch leistet sich Finley manchmal in unpassenden Augenblicken sarkastisch-lockere Bemerkungen, in denen sie eigentlich noch zu sehr unter Schock stehen müsste. Etwas zu leicht abgehandelt wird ebenso eine Szene, in der die Frauen zwangsweise Blut trinken müssen und ihren Ekel sehr rasch überwinden, und der Zufall greift einmal böse ein, als sich auf der Flucht eine von ihnen auf unnötige Weise den Knöchel bricht. Dies sind aber nur Kleinigkeiten, die weder den Gesamtverlauf in Frage stellen noch lange im Gedächtnis bleiben.

_Als Fazit_ bleibt ein unterhaltsamer Thriller, der wesentlich unblutiger ist als andere Bücher des Autors. Abgesehen von kleinen Längen und einem recht behäbigen Anfang ein für Thrillerfans sehr lesenswerter Roman mit sympathischen Charakteren.

_Der Autor_ Richard Laymon wurde 1947 in Chicago geboren und ist einer der meistverkauften Horrorautoren der USA. Er studierte Englische Literatur und arbeitete unter anderem als Lehrer und Bibliothekar, ehe er sich dem Schreiben widmete. Im Jahr 2001 verstarb er überraschend früh und hinterließ eine Reihe von Romanen, die vor allem wegen ihrer schnörkellosen Brutalität von sich Reden machten. Nur ein kleiner Teil davon ist bislang auf Deutsch erhältlich. Zu seinen weiteren Werken zählen u. a. „Rache“, „Die Insel“, „Parasit“, „Im Zeichen des Bösen“ und „Vampirjäger“.

Mehr über ihn gibt es auf seiner offiziellen [Homepage]http://www.ains.net.au/~gerlach/rlaymon2.htm nachzulesen.

http://www.heyne-hardcore.de

_Richard Laymon auf |Buchwurm.info|:_

[„Das Spiel“ 3491

[„Die Insel“ 2720

[„Rache“ 2507

[„Vampirjäger“ 1138

[„Nacht“ 4127