Was nicht existiert, benötigt keinen Namen, und was keinen Namen hat, existiert nicht. Das ist die Ausgangsthese von Mithu M. Sanyals bahnbrechender Studie über die Vulva. Sie sucht nach der Geschichte der Vulva und stößt in vergessenen Quellen auf fast sakrale Wertschätzung genauso wie auf hasserfüllte Diffamierung.

Sie erzählt von Baubo, die in der griechischen Mythologie die Menschheit durch die Enthüllung ihres Genitals rettete, findet zahlreiche Darstellungen selbst in der mittelalterlichen Kunst, geht auf gewaltsame Verstümmelungen ebenso wie auf die Mode der Vaginalverjüngung ein, untersucht Schleiertanz und Striptease sowie die subversiven Performancekünstlerinnen Valie Export oder Annie Sprinkle. Eine kulturgeschichtliche Pionierarbeit für Leser jeden Geschlechts. Unterhaltsam, intelligent, provokativ, notwendig. (Verlagsinfo)

Die Autorin

Mithu Melanie Sanyal (* 1971 in Düsseldorf), auch Mithu M. Sanyal, ist eine deutsche Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Schriftstellerin. Ihre Themenschwerpunkte sind Feminismus, Rassismus, Identitätspolitik, Popkultur, Postkolonialismus.

Publikationen

Bücher

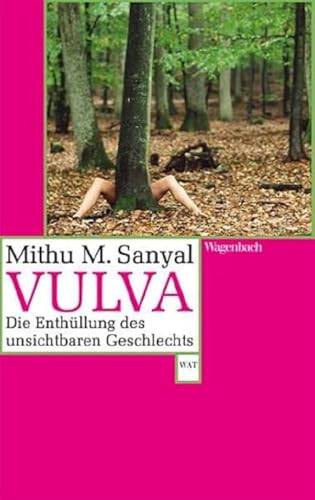

Vulva – die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2009, ISBN 978-3-8031-3629-9.

mit Jasna Strick, Nicole von Horst und Yasmina Banaszczuk: „Ich bin kein Sexist, aber …“. Sexismus erlebt, erklärt und wie wir ihn beenden. Orlanda Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-944666-00-6.

Vergewaltigung. Aspekte eines Verbrechens. Edition Nautilus, Hamburg 2016, ISBN 978-3-96054-023-6.[34]

Übersetzung ins Englische: Rape. From Lucretia to #MeToo, Verso Books, Brooklyn (NY) / London, 2019, ISBN 978-1-78663-750-5.

Identitti. Roman. Carl Hanser Verlag, München 2021, ISBN 978-3-446-26921-7.

Hörspiele

Sternenkinder sterben schöner, Regie: Leonhard Koppelmann (WDR 2009)

LoveArtLab Rules, Regie: Ulrich Bassenge (WDR 2010)

Post Porn Panik, Regie: Leonhard Koppelmann (WDR 2012)

Gott ist tot. Wirklich. Regie: Martin Zylka, 55 Min. (WDR 2015)

Artikel in Zeitungen, Zeitschriften und Sammelbänden

Zuhause. In: Fatma Aydemir, Hengameh Yaghoobifarah (Hrsg.): Eure Heimat ist unser Albtraum. Ullstein fünf, Berlin 2019, ISBN 978-3-96101-036-3.

Von 2017 bis 2019 schrieb Sanyal die Kolumne „Mithulogie“ für Die Tageszeitung (taz)

2019/2020 schrieb sie für die britische Zeitung The Guardian.

Inhalte

1) Einleitung

Die Autorin erklärt, warum und wozu sie dieses Buch schreiben musste – weil da eine eklatante Wissenslücke war. Ja, weil über die Vulva die unglaublichsten Irrtümer im Umlauf waren. Keiner ihrer Probandinnen war in der Lage, die Vulva korrekt zu zeichnen, einen Penis aber schon. Kann man also über die Vulva sprechen? Mitnichten, denn was man nicht kennt und wofür es keine Wörter gibt – sie sind alle tabuisiert – darüber kann man nicht sprechen. Und daher existiert es in der Kultur, obwohl die Körper doch das genaue Gegenteil beweisen. Dieser interessante Widerspruch verlangte nach Untersuchung und Aufklärung. Und weil die Kulturen untereinander Kontakt haben, galt es zu untersuchen, ob es in anderen Kulturkreisen ähnlich schlimm um die Vulva bestellt sei.

2) „Shaming and Naming“

Was ist die Vagina überhaupt? Und gibt es einen Unterschied zur Vulva? Wo hört das eine auf und fängt das andere an? Über die Jahrhunderte haben westliche Wissenschaftler seit Aristoteles und Galenus (bis 199 n.Chr.) bis zur Renaissance die Vagina als Abwesenheit eines Penis definiert, wodurch die Frau zur minderbemittelten Missgeburt geriet. Im 16. Jahrhundert gelang es einem Henker, den Zipfel der Klitoris einem größeren Publikum – vor dem Schafott – zu zeigen und es damit zu schockieren. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Sicherlich ein Teufelsmal und ein weiterer Beweis, dass die Klitoris-Besitzerin eine Teufelsbuhle und Hexe sei.

Später fand Mann sich damit ab, dass die nicht wegzuleugnende Klitoris so etwas wie ein kleingeratener Penis sei. Noch sehr viel später wurde entdeckt, dass der Zipfel nur der oberste Teil der Klitoris und das Ende von zwei rund zehn Zentimeter langen Schenkeln ist, die Schwellkörper darstellen und somit eine Parallele zu den Schwellkörpern des Penis darstellen. Die Missverständnisse bestanden indes fort: Was als „Vagina-Monologe“ bezeichnet wurde, waren in Wahrheit Monologe über die Vulva. Viele weitere feministische Aufklärerinnen der zweiten, dritten und vierten Welle unterschieden ebenfalls nicht zwischen beiden V’s. (Die Autorin kann natürlich nur die feministische Entwicklung bis zum Jahr 2009 berücksichtigen.)

3) „Mythen und Mythologien“

Dieser umfangreiche Buchabschnitte berichtet von den verschiedenen Kulten um die weiblichen und die männlichen Götter. Die weiblichen wie Baubo waren zuerst da, ihre männlichen Vorkämpfer kamen später hinzu. Die weibliche Geschlechtsmacht wurde vielfach als Schlange symbolisiert. Aus den Schlangen wurden vielfach Drachen gemacht, die das Heidentum symbolisierten. St. Patrick vertrieb Schlangen aus Irland, obwohl es dort gar keine gab. Gemeint waren Heiden bzw. Andersgläubige. Mohammed wollte in Mekka seinen Glauben ebenfalls verbreiten, doch gab es dort einen Kult um drei Göttinnen, der so mächtig war, dass er von Mekka im Jahr 1 der muslimischen Zeitrechnung (622 AD) nach Medina auswandern musste: Dieser Hedschra wird bis heute gedacht. Bei seiner Rückkehr ließ er alle „Götzenbilder“ der drei Göttinnen zerstören.

„Eva und Jehova“ etc.

Die Autorin zeigt auf, dass auch der jüdische Mythos von der Vertreibung aus dem Paradies eine Revision ist, also auf den Kopf gestellt wurde, und zwar von den sog. Bibelvätern. Indem sie die Rolle der Frau und ihres Genitals durch die Theorien der diversen Kirchenväter und -mütter (Mechthild von Magdeburg) verfolgt, stößt sie auf die absurdesten Vorstellungen. Nicht nur wurden Jesu Schwestern und Brüder auf Vaterseite aus der Geschichte (Josephs Eltern Joachim und Anna existieren nur in einer Fälschung, dem Jakobus-Evangelium) getilgt, nein, auch mit Maria stimmt etwas nicht: Sie ist den Bibelvätern viel zu „weiblich“. Mehr dazu weiter unten.

„Herz und Schmerz“

Weil aber das weibliche Prinzip schon bei Augustinus von Hippo (in Algerien) diffamiert wird, so konnte es nicht ausbleiben, dass Maria nicht nur keine Mutter, sondern auch noch Jungfrau sein musste, und zwar aus einem Akt des Glaubens heraus. Weh der ungläubigen Frau, die mit dem Finger nachprüfte, was sich in der Vulva vor, während und nach der Geburt dort befände. Sie ist ein Fall für die Hölle. Dies ist offenbar der Bestimmungsort für die Seelen der meisten Frauen, die über einen Unterleib verfügen, so die Logik der Altvorderen.

Empfängnis, Geburt und Wiedergeburt – sie alle wurden von Männern – zumindest in katholischen Gottesdiensten – usurpiert, so dass die Frau im Grunde nur ein notwendiges Übel ist, das es alsbald abzuschaffen gilt. Außerdem erfährt man hier, warum sich Adam und Eva mit Blättern der Feige bedecken statt mit Ahorn usw.: Die Feige wuchs im Paradies und symbolisierte die Fruchtbarkeit und das Geschlecht der Frau. Die „fica [Feige] in mano“ symbolisiert bis heute in südeuropäischen Gegenden die Vulva und somit Fruchtbarkeit.

„Schutz und Schmutz“

Sheela-na-gig ist ein mittelalterliches Steinbild an kleinen, westeuropäischen Kirchen des 12. Jahrhunderts. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre Vulva vor dem Betrachter spreizt: das Vulvablecken. Bemerkenswert ist die Detailtreue der Darstellung, die sogar die Klitoris einschließt. Als was sie wahrgenommen wurde, ist bis heute unklar und die Deutungen widersprüchlich. Sollte sie mehrere Laster symbolisieren, nämlich die Todsünde der Wollust? Dies wurde gleichgesetzt mit Götzendienst, einer weiteren Todsünde. Sollten also Sheela-Figuren im Umkehrschluss Unheil abwehren, Fruchtbarkeit versprechen oder mehr? Klar ist, dass sie in Westeuropa zu finden war, bis es eine Gegenbewegung gab: Sie wurde als Hexe diffamiert.

(Morrigan und Morgan le Fay)

Sheela-na-gig – ein gälischer Name – hat eine symbolisch-mythologische Verbindung zur großen keltischen Göttin, die als Morrigan (S. 58 ff.) bekannt ist. Diese ist dreigestaltig: eine junge Amazone, eine fruchtbare Muttergöttin und die Todesgöttin, die Unheil, Krieg und Zerstörung bringt. Im ersten Buch über Artus und seine Ritter ist es Morgan Le Fay, die Verkörperung der Morrigan, die den heiligen Gral zur Tafelrunde bringt – und wieder verschwinden lässt. Der Gral symbolisiert Fruchtbarkeit und somit die Gebärmutter (dies ist nur eine ungefähre Wiedergabe des Buchtextes!). Morgan Le Fay pflegt Apfelgärten und eine Klosterschule auf ihrer Insel Avalon, die stets in Nebel gehüllt und somit verborgen ist. In einigen Versionen der Artus-Legende ist dies der Bestimmungsort des toten Königs, was übereinstimmt mit der Auffassung, dass die Morrigan auch das Tor zum Jenseits der Unterwelt bewacht.

(Babylon & Co.)

Eine weiterer Abschnitt (S.60 ff) geht auf die „Große Hure“ Jerusalem bzw. Babylon bzw. Ninive ein. Die Argumentation der Bibelväter ist schwer nachzuvollziehen. Gott zwingt die Große Hure dazu, ihre Vulva öffentlich zu entblößen, so dass sie sich deren schämen soll. Dies sei Bestrafung genug und anscheinend der erste Schritt zur Läuterung. Die griechische Wurzel von Pornographie lautet „porneuein“, also sich preisgeben, huren, Gotteslästerung betreiben. Da „graphein“ schreiben bedeutet, kommt in „Pornographie“ beides zusammen: Hurengeschreibsel, das zugleich eine Gotteslästerung darstellt.

„Devi und Devil”

“Devi” ist die Sanskrit-Wurzel für das englische Wort „devil“, obwohl „devi“ „Göttin“ bedeutet. Es ist die gleiche Umkehrung für diejenige, die Erkenntnis erhielt und predigte: Eva, Astarte und viele weitere. Sie wurden alle diffamiert. Das Wort „Fotze“ für Vulva ist bis heute in Gebrauch, aber in Süddeutschland bedeutet es auch Mund“. Und auf diese Funktion konzentriert sich der Rest des Unterkapitels: Den Frauen wird nämlich vom Apostel Paulus und allen seinen geistigen Nachfolgern über tausend Jahre lang der Mund verboten. Sie dürfen nicht predigen. Damit ein solches Verbot einen Sinn ergibt, muss es demzufolge bereits Predigerinnen gegen haben. Die Autorin nennt sieben Namen. Nr. 8 ist am bekanntesten: Maria Magdalena.

“Maria vs. Maria Magdalena”

Maria ist ja die Überheilige der Christen, obwohl eine „jungfräuliche Mutter“ doch etwas widersprüchlich erscheint. Dass mit Gabriel ein ansonsten geschlechtsloser Engel ihr als Mann verkündet, sie werde den Heiland zur Welt bringen, ist eine schamlose Bevormundung.

Maria Magdalena soll hingegen die reuige Sünderin gewesen sein, ja, ihr wurde sogar Prostitution angedichtet. Diese Lüge wenigstens nahm die römisch-katholische Kirche 1969 zurück, immerhin. Maria Magdalena bestand ursprünglich aus drei Marien, aber nur eine davon wurde angeblich von sieben Teufeln besessen, die Jesus austrieb. Wie auch immer: Sie verkündete, dass der am kreuz gestorbene Prediger aus seinem Grab verschwunden sei und folglich wiederauferstanden sein müsse. Wie auch immer: Die Kirche machte sie mundtot und zeichnete ein Bild als bußfertige Sünderin, die im Kleid ihres eigenen Haares durch die Wüste wandert.

„Kali und Kunda“

So etwas wie die indische Göttin Kali / Durga hatten die englischen Missionare noch nie gesehen, als sie den Auftrag bekamen, den Subkontinent zu christianisieren: Sie mordete Männer, deren Männer sie als Halskette um den Kopf trug; sie besaß eine verschlingende Vulva; saß beim Sex immer oben; und trotzdem wurde sie allenthalben verehrt, nicht zuletzt von einem Kult, dessen Anhänger offenbar ziemlich gewalttätig auftraten (Thugs). Der Kali-Kult wurde für die Missionare sofort zum Feindbild Nummer eins.

Die von „Dämonen“ bedrängten Inder bedurften daher dringend der missionarischen Befreiung, was wiederum die Kolonisierung rechtfertigte. Dass Kali-kut, die Stadt der Kali (heute Kalkutta bzw. Kolkata) zu deren Ausgangspunkt wurde, lag nahe. Schon bald stießen sie auf grässliche Riten wie das Bestreichen der yoni einer Braut mit Honig, woraus das Wort „honeymoon“ entstand. Aus dem Hindi-Wort „kunda“, einem Titel der Kali, entstand das Wort „cunt“, also Vulva. Die Autorin liefert noch viele weitere Fakten, nicht zuletzt aus persönlichen Interviews.

4) „Stripping and Teasing“

In diesem umfangreichen Kapitel befasst sich die Autorin mit der Darstellung des weiblichen Prinzips in mehreren Bereichen der Zeichensprache, der Semiotik. Die grundlegendste Zeichensprache ist die der Bewegung, der Gesten und Gebärden. Der Tanz entwickelte sich aus religiösen Ritualen und Gemeinschaftsereignissen Ende des 19. Jahrhunderts zu einer individuellen Ausdrucksform.

„Salome versus Johannes“

Oscar Wilde verfasste das Theaterstück „Salome“, das 1893 uraufgeführt wurde, Richard Strauß machte daraus eine Oper, die 1905 uraufgeführt wurde. Beide Aufführungen provozierten heftige Skandale. Aber warum?

Die jüdische Prinzessin verführt mit ihrem „Tanz der sieben Schleier“ ihren Vater, der ihr einen Gefallen erweisen muss: Sie verlangt das Haupt von Johannes dem Täufer, auch als Jochanaan bekannt. Obwohl Herodes um die Prophezeiung weiß, die mit dieser Missetat einhergeht – sein Reich werde untergehen -, erfüllt er Salome ihren Wunsch. Mit dem Inzest-Tabu wird hier also auch ein religiöses Tabu verletzt, und das brachte die Zuschauer auf die Palme. Eine Vertreterin des weiblichen, unterwürfigen und mundtot gemachten Geschlechts gelingt es, einen Vertreter des patriarchalischen Geschlechts und obendrein der weltlichen Macht um den kleinen Finger zu wickeln. Während die Tänzerinnen, allen voran Maud Allan, sich in sinnlichen Tänzen wanden, empörten sich die „Herren“, sogar in der Neuen Welt.

„Nackttanz versus Nationaltanz“

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs standen alle moralischen Werte zur Disposition und das Vertrauen in den Staat war gleich null. Die Künstler begannen, die Bürger auf jede erdenkliche Weise zu kritisieren und zu verhöhnen. Am einfachsten ging das durch die feiernde Darstellung des antibürgerlichen Milieus der Dropouts, Verbrecher und vor allem der verbrecherischen Frauen: der Huren, Zuhälterinnen, Kupplerinnen. Die einfachste Darstellungsweise war der halb oder ganz entkleidete Tanz.

Valeska Gert fing damit an, Anita Berber führte die Provokation zum Gipfel, bis sie schließlich 1927/28 Gegenstand der Reaktion wurde: Die durch die Hyperinflation enteigneten Bürger fanden es nicht lustig, zusätzlich zur materiellen Demütigung auch noch verhöhnt zu werden. Klaus Mann, gerade mal 18, berichtete über die Berber und kaufte ihr ein letztes Mittagessen vor ihrem Tod.

Unter den Nazis kippte die Stimmung, und der weibliche Körper wurde kolonisiert. „La Jana“ durfte mit ihrem anmutigen Tanz sogar bei der Eröffnungsfeier der Olympiade 1936 vor dem „Führer“ auftreten. Anmut wurde zur neuen Mütterlichkeit.

(Burlesque)

Andere wanderten in die Neue Welt aus und brachten den dortigen Bürgern etwas, das sich „Burlesque“ nannte: ein persiflierender, aber anzüglicher Tanz der Halb- oder Ganz-Entkleidung. Sogar der Bürgermeister von New York City ging gegen Burlesque-Shows vor, sekundiert von den Besitzern der Broadway-Theater. Die Wirkung war aber eher gegenteilig: Die Shows wanderten von der Lower East Side hoch nach Upper Manhattan, wo der Eintritt 20 Dollar kostete.

Alle Darstellerinnen wie etwa Mae West oder Marilyn Monroe, die erotische Wirkung erzielen wollte, nahmen sich ein Beispiel am Burlesque-Stil. Die Monroe hatte sogar 1951-1959 eine Doppelgängerin namens Dixie Evans, die wiederum, wie sie, die Burlesque-Göttin Lily St. Cyr nachahmte. Früher oder später musste auch Madonna diesen Stil ausprobieren, mit einigem Erfolg.

„Gypsy Rose Lee und der G-String“

Schon 1860 gab es die ersten Frauen, die sich öffentlich (professionell) auszogen. Sie konnten sich auf die altgriechische Hetäre Phryne von Theben berufen, die sich vor ihren Richtern auszog, um zu beweisen, dass sie in ihrer Nacktheit eine Verkörperung der Liebesgöttin waren. Nun musste zum Stripping noch das Teasing kommen, das Aufreizen. Auch dafür gab es Vorkämpferinnen. Um beides zum Strip Tease zusammenzubringen, brauchte es allerdings mehr Chuzpe – und den Mut der Verzweiflung. Denn während der Weltwirtschaftskrise 1929 und der anschließenden großen „Depression“ bis 1941 wussten die ständig von zensur und Polizei verfolgten Burlesque-Tänzerinnen in New York City, was ihnen auf der Landstraße oder im Frauenknast blühte, sollten sie verurteilt werden. So manche Jüngerin der Phryne gelang es, dem Urteil der männlichen Richter zu entgehen und auf Bewährung freizukommen.

Der G-String war ihr Kennzeichen, und Gypsy Rose Lee ihre Vorkämpferin, als sie 1941 ihren Roman „The G-String Murders“ bei einem New Yorker Verlag veröffentlichte. Es war das erste Buch, das das erotische Milieu von Frauen von INNEN heraus schilderte, indem es die Figuren als menschliche Wesen ernstnahm. Es wurde unter ein Bestseller. Schon vorher hatte Lee einige Publicity seitens der Kritiker erhalten: Man nannte ihre Performance „Striptease intellectual“, weil sie andeutete, Karl Marx‘ „Das Kapital“ in sieben Wochen gelesen zu haben, aber für ihren Auftritt nur sieben Minuten zu brauchen. Lee lebte in der gleichen Hausgemeinschaft wie W.H. Auden, Benjamin Britten, Carson McCullers und Klaus & Erika Mann. (Auden hatte Erika geheiratet, ohne sie je gesehen zu haben, um ihr ein Visum zu verschaffen, damit sie Nazi-Deutschland verlassen konnte.)

Burlesque schlief in den Sechzigern ein, wurde aber um 1990 wieder zum Leben erweckt. Jetzt sind drei Viertel des Publikums Frauen, (S. 121ff)das Motto lautet: „Vulva UND Verstand, Sex UND Politik.“

„Das unsichtbare und unerhörte Geschlecht?“

Hier werden die Psychoanalytiker vor Gericht gezerrt und müssen sich verantworten: Sigmund Freud, Lacan, Baudrillard, Sartre (ziemlich unverblümt) und eine Philosophin, eine Schülerin Lacans namens Irigaray. Die Aussagen der Männer lassen frau die Haare zu Berge stehen, erst Irigaray korrigiert sie. Viel Neues gibt’s hier nicht zu lesen: Die Frau ist zum Stummsein verdammt und zum Wegsehen, denn tut sie dies nicht, erblindet der Mann angesichts ihrer Vulva. Auch Strip Tease als Phänomen wird erneut verhandelt, mit weiteren abstrusen Thesen und Theorien.

„Text und Textil“

In diesem Kapitel geht es um Hören, Erzählen und Schreiben. Die Autorin stellt einen direkten Zusammenhang zwischen Texten, Alphabeten, Programmen und deren physischen Grundlagen her: Lumpengewebe und -papier, Papyrus, und für die „Analytische Maschine“ des Charles Babbage stand ein programmierbarer Jacquard-Webstuhl Pate. Überall spielt in den Webmustern und in den Gesängen der Weberinnen ein Lied oder ein Fluch eine Rolle, nicht zuletzt wegen den Schicksalsweberinnen (Nornen, Parzen, Moiren), die den Lebensfaden weben.

Von den Legenden geht’s weiter zu den Märchen. Eine erstaunliche Neu-Interpretation wird dem Märchen „Der Froschkönig“ zuteil. Leider wird diese Deutung nirgendwo belegt, beruht also wohl eigener Gedankenarbeit der Autorin. Derzufolge muss die Prinzessin mit ihrer neuentdeckten Sexualität ins Reine kommen. Ihre goldene Kugel, die in den Brunnen fällt, stehe für die Klitoris, der Brunnen quasi für die Vagina, und der Froschkönig für die zu erwartende Penetration durch das männliche Prinzip. Der Vater besteht auf der Einhaltung des Versprechens, und so darf es sich der hässliche Frosch, der vielfach mit Kröten und Magie („Macbeth“) in Zusammenhang gebracht wird, im Bettchen der Königstochter gemütlich machen – aber nicht lange: Sie wirft ihn an die Wand (zumindest in der Grimmschen Version von 1812). Sofort verwandelt er sich in einen adretten Königssohn, der verflucht worden sei, wie er behauptet. Auch in „Dornröschen“ gibt es offenbar eine versteckte Symbolik: Der Stich durch die vergiftete Spindel ist ja sehr vielsagend. Und wie die Prinzessin zu ihrem Kind kommt, ist ebenfalls sehr interessant.

5) „Nackt und Akt“

In diesem Kapitel geht es nicht um Hören, Erzählen und Schreiben, sondern ums Sehen und Gesehen-Werden bzw. ums Verbergen und Enthüllen. Für Jahrtausende mussten Statuen von weiblichen Figuren ihre Schamgegend züchtig verbergen, so als schämten sie sich und hätten etwas zu verbergen. Wehe dem, der hinter das Feigenblatt blicken wollte! Ganz besonders dann, wenn es um eine Vertreterin des weiblichen Geschlechts handelte.

„Penis und andere Pinsel“

1963 wurde die Künstlerin Carolee Schneemann aus dem New Yorkers Arts Stud Club ausgeschlossen. Sie hatte es gewagt, die nackte weibliche Anatomie darzustellen: ihre eigene. In Privaträumen. Ihren eigenen. Die harte Gegenreaktion verriet, dass sie auf etwas Wichtiges gestoßen war. Was konnte es nur sein? 1975 schockte sie die Kunstkritiker mit der Performance „Interior Scroll“. Sie begann mit einem Striptease, doch der Akt endete, indem sie aus ihrer Vagina eine Art Nabelschnur hervorzog. Tatsächlich handelte es sich um eine Schriftrolle, auf der ein Monolog stand. Sie zitierte damit ihre Kollegin Hannah Wilke, die 1990 an Krebs starb.

Wilke hatte es in den 1970ern gewagt, das Kunst-Dogma infragezustellen. Dieses besagte seit Immanuel Kant, dass die aussage eines Kunstwerks objektiv in sich selbst ruhe (das „Wahre, Gute, Schöne“), also ohne Produktionsbedingungen, Publikum und Kontext. Ihr Makel: Sie war weiblich und machte den Mund auf. Ihre Aktionen riefen einen Skandal hervor, der zu ihrer Ächtung führte.

Lucy Lippard, eine frühe Verfechterin der feministischen Kunstbewegung in USA, erläutert die Vorgänge. Yoko Ono (1964), Valeska Gert (1968) und Shigeo Kubota (1965) machten den Anfang. Kubota malte mit ihrer Vagina mit roter Farbe auf Papier – sie wurde einstimmig abgelehnt. Es war aber 1960 in Ordnung, wenn Yves Klein, in voller Montur, andere Frauen Farbe auftragen ließ, so dass er das Ergebnis zu SEINEM Werk erklären konnte: „Anthropometries“.

Judy Chicago machte ähnliche Erfahrungen wie Schneemann und Wilke: „Du musst dich schon entscheiden, Judy, ob du eine Frau sein möchtest oder ein Künstler.“ Der Rat war gutgemeint. Erst 1979 schaffte sie mit der Installation „Dinner Party“ den Durchbruch zur Anerkennung: Ja, sie konnte tatsächlich Frau und gleichzeitig eine Künstlerin sein! Winifred Milius Lubell konnte da schon weitergehen, indem sie zurückgriff auf all die Sheela-na-gigs der Geschichte: Ihre Frauenfiguren blecken die Vulva.

„Punk-Piratinnen und Riot Grrrls“

Kathy Acker, eine junge Frau, war sehr unzufrieden mit ihrem Leben, bevor sie auf Kunst von Schneemann stieß. Diese wirkte wie eine Offenbarung, und sie schrieb 1984 mit „Blood and Guts in High School“ („Harte Mädchen weinen nicht“) einen Roman, in dem eine Vulva-Abbildung den männlichen Leser schockte. Kritiker, man ahnt es, nannten sie nicht nur krank, sondern auch verrückt. Die Kombination aus „weiblich“ und „intellektuell“ rufe nämlich Kastrationsängste hervor, behauptet der Dichter Kevin Killian. „Ich hatte Angst vor ihr.“

Kathy Acker wurde zu einer Ikone des postmodernen Feminismus und ging mit einer Band auf Tour durch die Welt, bis sie 1997 starb. Ihr Vermächtnis ist u.a. das Musical „Pussy. King oft he Pirates“, was natürlich „Queen oft he Pirates“ meint. Handlung und Text werden detailliert analysiert, ebenso wie ihr Roman „My Mother. Demonology“.. In der Spoken-Word-Poetin Kathleen Hanna schuf Acker eine Jüngerin, als sie ihr empfahl, statt Gedichten Musik zu produzieren. Über Umwege wie die Band „Bikini Kills“ entstanden die „Riot Grrrls“, die eines der wichtigsten feministischen Manifeste veröffentlichten. Sie ließen sich nicht von den PR-Leuten kaufen und entfremden, sondern blieben selbstdefinierte Dissidenten. Was ihrer Street Credibility sehr gut tat. Sie wollten keine Opfer mehr sein, aber weil Männer alle Frauen als Opfer definierten, was konnten sie denn dann sein?

“Strip-Speak”

Die Performance-Künstlerin Karen Finley beschäftigte sich schon in den 1980er Jahren mit der Frage, was Penisneid sei. Dieser 1908 von Sigmund Freud erfundene Begriff ist bis heute umstritten, und erst recht unter Frauen. Finley wendete Freuds Beschreibung in eine Performance und schockte damit nicht nur ihr Publikum, sondern auch die NEA-Kommission, die ihr ein Stipendium gewährt hatte: Sie und drei andere Künstlerinnen bekamen ihr Stipendium entzogen. Das beseitigte das Problem nicht. Genau wie damals bei Freuds berühmtester Patientin Ida Bauer (18), die unter dem Codenamen Dora in seinen Büchern auftaucht. Weil sie nach elf Wochen die Behandlung abbrach und ging, zog sie sich Freuds Zorn und den aller seiner Jünger zu: eine „Hysterikerin“, wie sie im (Freud-) Buch steht.

Finley zählt zusammen mit Annie Sprinkle, Frank Moore, Veronica Vera, Candida Royalle zum Post-Porn-Modernismus. Auslöser für diese Bewegung war offenbar 1984 eine Ausstellung in einer New Yorker Galerie. Sprinkle zeichnet sich durch „absoluten Sexpositivismus“ aus. Ab 1989 zeigte sie in der Performance „Public Cervix Announcement“ ihren Muttermund für jeden Zuschauer, der durch ein Spekulum in ihre Vagina schauen wollte. (Foto auf S. 177) Das Gucken machte aus allen Komplizinnen und Komplizen, vermerkte die Theaterprofessorin rebecca Schneider. Weil ihre eigene Erfahrung so viele Fragen aufwarf, schrieb sie schließlich das Buch „The Explicit Body in Performance“, das offenbar entscheidend zur Anerkennung von feministischer Body Art beitrug.

Dies wiederum brachte Frauen dazu, sich der Pornografie als eines weißen Flecks auf der Karte der Ideologieproduktion anzunehmen. Ihre Einstellung war jedoch positiv, und auf Ladyfests wurde die weibliche Sexdarstellung gefeiert, auf dem Filmfestival „rated x“ in Amsterdam ebenfalls. Als Sprinkle 2008 in Düsseldorf mit genau dieser Performance auftrat, rief sie Rührung hervor, nicht etwa Abscheu oder Verlegenheit: Jeder sollte und konnte sehen, dass sie tatsächlich keine Zähne in der Vagina hatte.

Von der Norm abweichende Vulvalippen wurden schon 1815 in Frankreich an einer „Hottentotten-Frau“ ausgestellt (s. 182/183), und mittlerweile ist die „Designer Vagina“, die Revirgination und vieles mehr derart en vogue, dass Schönheitschirurgen offenbar gut daran verdienen. Elizabeth Stephens, Sprinkles Partnerin in Kunst und Leben, berichtet, dass es 30 Geschlechter gebe. Sprinkle formuliert in ihrem Manifest unter anderem, sie und ihre Mitstreiterinnen wolle die Welt heilen. Denn sie könnten ihre Seelen nicht von ihren Genitalien trennen und sähen und präsentierten sie als Einheit.

Den Abschluss dieses umfangreichen Kapitels bildet die Würdigung des Sexfilms „Chatterbox“ aus dem Jahr 1977. Virginia Pitman entdeckt eines Tages, dass ihre Vagina sprechen kann. Nicht nur das, sie kann auch singen. Ted, ihr Partner, hat damit erstaunlicherweise kein Problem, und ein Ärztekomitee ebenfalls nicht. Ohne eine psychologische Entwicklung zu durchlaufen, schafft es Virginia bis zur Erfüllung des American Dream: einen Filmvertrag mit Hollywood. Sie lehnt ab, weil sie lieber Regie führen möchte, was allerdings ein No-go ist. Macht nichts: Ted entdeckt, dass auch sein Penis sprechen kann, was dann zu einem Happy-end führt.

6) „Vulva-Epilog“

Zu guter Letzt verrät uns die Autorin, was sich die Leserschaft wohl schon die ganze Zeit gefragt: Warum sie auf die Idee kam, ein Buch über die Vulva zu schreiben. Der Grund war ganz einfach: Es gab vorher noch kein einziges. Denn erstens grenzte niemand – und schon gar kein Mann – die Vagina von der Vulva ab; zweitens gab es nur Bücher über die „Krankheiten der Vagina“ und drittens musste sie ewig suchen, um überhaupt eine Streitschrift für die Selbstbehauptung der Frau hinsichtlich ihrer Vulva zu finden: Germaine Greers Essay „Lady Love Your Cunt“ aus dem Jahr 1971. Ein vierter Grund war der Wunsch, Yoni-Puppets zu häkeln oder zu stricken und zum Streicheln an die Wand zu hängen. Doch wie sieht so eine Yoni eigentlich aus? Sie schaute per Spiegel nach und fragte sich (wie Millionen andere Frauen), ob sie dort unten „normal“ oder ein „Freak“ war. Der Rest ist Geschichte, und die weiß die Autorin mit verschmitztem Humor zu erzählen.

7) „Zum Schluss“

Mit diesem Kapitel rechtfertigt die Autorin die erweiterte Auflage, die um 2016 oder 2017 entstanden sein muss. (Meine Ausgabe ist von 2021.) Hier hat sie alle Neuigkeiten gesammelt, die es auf ihrem kultursexuellen Gebiet seit 2009 gegeben hat. Und das sind eine ganze Menge. Annie Sprinkle kam erneut in deutsche Lande, sie hatte inzwischen viele Jüngerinnen, die alle einen Beitrag zu leisten wussten. Die Feministin Ella Berlin schlug den Begriff „Vulvina“ vor, um die Abgrenzung zwischen Vulva und Vagina zu überwinden und beide Körperteile miteinander zu vereinen. Die Autor hat den Begriff sofort übernommen.

Sie selbst hat einige Vorträge gehalten und weist darauf hin, wie wichtig der direkte Kontakt zum Publikum und zu ihren Mitstreiterin wie etwa Claudia Gehrke ist. Der Grund ist betrüblich: Die Betreiber der Plattformen beseitigen nämlich alles, was nicht konform zu ihren kinder- und familienfreundlichen Richtlinien ist, also ganz besonders Darstellungen von Genitalien. Die orale Verständigung kommt so wieder zu neuen Ehren. Womöglich werden bald wieder Briefe verschickt.

8) Anhänge

Die Anhänge umfassen etwa 42 Seiten des Buches, sind also recht substantiell. Damit untermauert die Autorin ihren wissenschaftlichen Anspruch. Jeder kann in 430 Anmerkungen nachlesen, was gemeint ist oder woher diese oder jene Aussage stammt.

Eine Auswahlbibliographie führt neben Druckwerken auch Schallplatten auf.

Der Abbildungsnachweis lässt kein Bild aus.

Zum Schluss ermöglicht das Stichwortregister den schnellen Zugang zu zentralen Begriffen wie Vagina, Vulva oder Penis.

Textschwächen

S. 38: An dieser Stelle geht es um Mohammeds Rückkehr aus seinem Exil Medina nach Mekka. Statt Rückkehr schreibt die Autorin „Rückzug“, was ja etwas anderes meint.

S. 71: „Ganz im Gegenteil zu…“: Gemeint ist aber der Gegensatz.

S. 87: „Das schaffte nicht nur eine Allmachtstellung für Gottvater und seine Vertreter auf Erden.“ Entgegen etlicher Gerüchte wird das Wort „schaffen“ in der Vergangenheitsform noch nicht regelmäßig mit -te gebildet, sondern unregelmäßig: „schuf“, wenn es, wie hier, im Sinne von „erschaffen“ gebraucht wird. Man kann natürlich Weltrekorde „schaffen“ und „schafften“.

S. 233, Anm. 423: “Besonder[d]s lesenswert…“: Das D ist überflüssig.

Unterm Strich

“Diese freche, facettenreiche, lustvoll erzählte Kulturgeschichte des weiblichen Geschlechts, eine Geschichte von Aberkennung und Aneignung, stellt die aktuelle Diskussion um Post- und Popfeminismus sowie um öffentlich enthüllte Privatgebiete auf ein solides Fundament.“ Dieses Fundament bestand offenbar ursprünglich aus der Doktorarbeit der Autorin. Was erklärt, warum sie sich ausdrücklich bei ihrem Doktorvater Hans-Georg Pott bedankt (S. 211).

Wer möchte, kann bei „Perlentaucher“ mehrere kritische Rezensionen zu diesem Buch lesen. Ich werde sie hier nicht wiederkäuen. Ich persönlich fand die Lektüre indes sehr informativ, was vor allem am Kenntnisreichtum der Autorin und der Verständlichkeit ihrer Darstellungen und Beschreibungen liegt. Immer wieder blitzt kecker Humor auf, wenn sie sich über patriarchalische Sitten und Vorstellungen nicht bloß entsetzt, sondern über sie auch schmunzeln kann. Die vielen Abbildungen führen die Realität des Phänomens Vulva glaubhaft vor Augen, denn die Skulpturen reichen offenbar bis ins Mittelalter (Shela-na-gig) und noch weiter zurück (Indien).

Das Update aus dem Jahr 2016 hat das Buch stark aufgewertet. Hier wird klar, dass das Vulva-Projekt und alles, was damit zu tun hat (Beweis der weiblichen Ejakulation usw.), von vielen Frauen und vereinzelten Männern weitergeführt wird. Immerhin gelang bereits 1981 eine korrekte Beschreibung der Klitoris! Und wie eine ARTE-Dokumentation zu entnehmen ist, gibt es etliche Personen, die die Vulva und die Klitoris dreidimensional nachzubilden wissen – als Gebäck oder für den medizinischen Anschauungsunterricht.

Den wissenschaftlichen Anspruch löst das Buch mit seinen Anhängen ein: den Belegen in den Anmerkungen, dem Bilderverzeichnis, der Bibliografie und dem Stichwortregister. Damit sollte sich das Buch auch für Bibliotheken eignen. Dann hätte die Autor genau jenen Missstand behoben, der sie zur Suche nach der Vulva veranlasst hatte.

Taschenbuch: 252 Seiten

ISBN-13: 9783803127693

www.heyne.de

Der Autor vergibt: