_Eine Detektivin und Ein-Frau-Polizeitruppe greift ein_

„Du hast’s getan“ ist der fünfzehnte Teil der Edgar-Allan-Poe-Reihe von |LübbeAudio|, die unter Mitwirkung von Iris Berben, eingebettet in eine Rahmenhandlung, Erzählungen des amerikanischen Gruselspezialisten zu Gehör bringt.

Nach der Trennung von Poe bleibt Leonie Goron ein paar Tage in der kleinen Stadt Rattleborough. Doch dort geschehen sonderbare Dinge. Schon in der ersten Nacht schreckt sie hoch: Ein blutüberströmtes Pferd galoppiert herrenlos durch die Straße, aber wo ist der Reiter? Ein junger Mann wird unter Mordanklage gestellt. Aber noch immer hat man keinen Leichnam gefunden …

Ulrich Pleitgen und Iris Berben haben auch an den ersten Hörspielen der Serie mitgewirkt:

#1: Die Grube und das Pendel

#2: Die schwarze Katze

#3: Der Untergang des Hauses Usher

#4: Die Maske des roten Todes

#5: Sturz in den Mahlstrom

#6: Der Goldkäfer

#7: Die Morde in der Rue Morgue

#8: Lebendig begraben

#9: Hopp-Frosch

#10: Das ovale Portrait

#11: Der entwendete Brief

#12: Eleonora

Die vier neuen Folgen der POE-Reihe sind:

(Nr. 13 wird vorerst ausgelassen.)

#14: Die längliche Kiste

#15: Du hast’s getan

#16: Das Fass Amontillado

#17: Das verräterische Herz

_Der Autor_

Edgar Allan Poe (1809-49) wurde mit zwei Jahren zur Vollwaise und wuchs bei einem reichen Kaufmann namens John Allan aus Richmond, der Hauptstadt von Virginia, auf. Von 1815 bis 1820 erhielt Edgar eine Schulausbildung in England. Er trennte sich von seinem Ziehvater, um Dichter zu werden, veröffentlichte von 1827 bis 1831 insgesamt drei Gedichtbände, die finanzielle Misserfolge waren. Von der Offiziersakademie in West Point wurde er ca. 1828 verwiesen. Danach konnte er sich als Herausgeber mehrerer Herren- und Gesellschaftsmagazine, in denen er eine Plattform für seine Erzählungen und Essays fand, seinen Lebensunterhalt sichern.

1845/46 war das Doppeljahr seines größten literarischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolgs, dem leider bald ein ungewöhnlich starker Absturz folgte, nachdem seine Frau Virginia (1822-1847) an der Schwindsucht gestorben war. Er verfiel dem Alkohol, eventuell sogar Drogen, und wurde – nach einem allzu kurzen Liebeszwischenspiel – am 2. Oktober 1849 bewusstlos in Baltimore aufgefunden und starb am 7. Oktober im Washington College Hospital.

Poe gilt als der Erfinder verschiedener literarischer Genres und Formen: Detektivgeschichte, psychologische Horrorstory, Science-Fiction, Shortstory. Neben H. P. Lovecraft gilt er als der wichtigste Autor der Gruselliteratur Nordamerikas. Er beeinflusste zahlreiche Autoren, mit seinen Gedichten und seiner Literaturtheorie insbesondere die französischen Symbolisten. Seine Literaturtheorie nahm den New Criticism vorweg.

Er stellt meines Erachtens eine Brücke zwischen dem 18. Jahrhundert und den englischen Romantikern (sowie E.T.A. Hoffmann) und einer neuen Rolle von Prosa und Lyrik dar, wobei besonders seine Theorie der Shortstory („unity of effect“) immensen Einfluss auf Autoren in Amerika, Großbritannien und Frankreich hatte. Ohne Poe sind Autoren wie Hawthorne, Twain, H.P. Lovecraft, H.G. Wells und Jules Verne, ja sogar Stephen King und Co. schwer vorstellbar. Insofern hat er den Kurs der Literaturentwicklung des Abendlands maßgeblich verändert.

_Die Sprecher_

Iris Berben gehört zu den bekanntesten und profiliertesten Schauspielerinnen hierzulande. Ihr Repertoire umfasst Krimis („Rosa Roth“) ebenso wie Komödien und klassische Werke. Für ihre Leistungen wurde sie u. a. mit dem Bambi und mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet. In der POE-Serie interpretiert sie die weibliche Hauptrolle Leonie Goron und andere Figuren.

Außerdem wirken Mathias Koeberlin als Pennyfeather, Christian Rode als Charley Goodfellow sowie andere Sprecher mit. Der deutsche Prolog wird von Heinz Rudolf Kunze vorgetragen, der englische von Penny Shepherd, die Ansage erledigt André Sander.

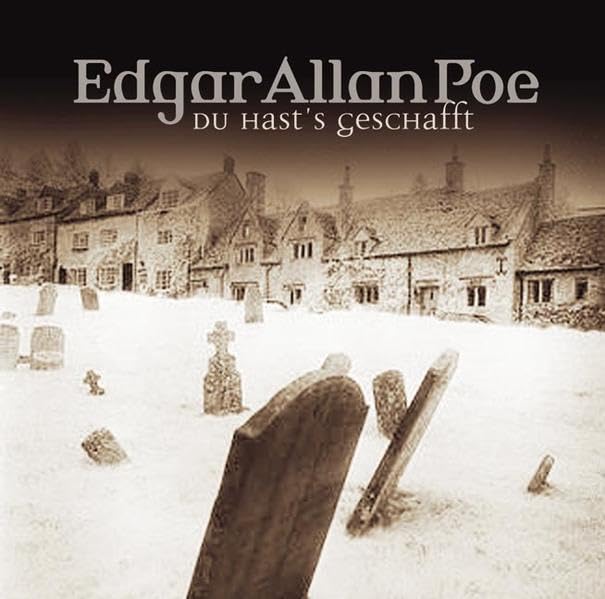

_Das Titelbild_

Das monochrome Titelbild, das Simon Marsden (www.simonmarsden.co.uk) geschossen und mit einer speziellen Technik entwickelt hat, zeigt bei „Du hast’s getan“ eine englische Häuserzeile, die aus dem späten 18. oder dem 19. Jahrhundert stammen dürfte. Ein oder zwei Autodächer sind davor zu entdecken. Bemerkenswerter ist der schneebedeckte Friedhof im Vordergrund, in dem die Häuser zu versinken scheinen. Typischerweise haben diese Grabsteine keine Beete, ragen also aus dem umgebenden Weiß wie hohle Zähne heraus – und das auch noch schief. Ein eindeutiges „memento mori“.

Das Motiv der Rückseite ist immer noch das gleiche wie in der ersten Staffel: das von leuchtendem Nebel umwaberte ausgebrannte Gemäuer einer alten Abtei, deren leere Fenster den Betrachter ominös anstarren. Die Innenseite der CD-Box zeigt einen spitzbogigen Mauerdurchgang in einem wilden, überwucherten Garten. Der Durchgang könnte die Passage zu neuen, gruseligen Erfahrungen symbolisieren, im Sinne von Huxleys „doors of perception“.

_Das Booklet_

Jede CD enthält ein achtseitiges, schwarz gehaltenes Booklet. Neben dem Eingangszitat auf Deutsch und Englisch werden hier auch der gesamte Stab und die Sprecherbesetzung der Rollen aufgeführt. Ulrich Pleitgen wird näher vorgestellt.

Eingangs gibt es einen kleinen Abriss der Vorgeschichte. Die Rückseite der CD fasst die Handlung zusammen und listet die wichtigsten Mitwirkenden auf. Die mittlere Doppelseite zeigt alle bislang veröffentlichten CDs und die DVD von „Die Grube und das Pendel“. Die vorletzte Seite weist auf die Band „We Smugglers“ hin, die den Titelsong „On the verge to go – Edgar Allan Poe Edit“ beigesteuert hat.

_Vorgeschichte_

Ein Mensch ohne Namen. Und ohne jeden Hinweis auf seine Identität. Das ist der Fremde, der nach einem schweren Unfall bewusstlos in die Nervenheilanstalt des Dr. Templeton eingeliefert und mittlerweile entlassen wurde. Diagnose: unheilbarer Gedächtnisverlust. Er begibt sich auf eine Reise zu sich selbst. Es wird eine Reise in sein Unterbewusstsein, aus dem schaurige Dinge aus der Vergangenheit aufsteigen. Woher kommen sie? Was ist passiert? Was hat er getan?

Schon dreizehn Stationen hat der Fremde durchwandert, stets begleitet von Alpträumen. Nach einem Aufenthalt in einem Gasthaus begibt sich der Fremde ohne Gedächtnis auf eine Seereise, die ihn zunächst nach New Orleans führt. Aus einem Schiffswrack rettet er eine schöne Landsmännin, Leonie Goron. Sie weist ihn darauf hin, dass man ihm möglicherweise nach dem Leben trachtet. Nur zu wahr, denn auf der letzten Station vor dem Ziel New Orleans muss sie ihm das Leben retten. Selbst in der großen Stadt bleibt Poe nicht von Alpträumen nicht verschont. Doch er findet etwas über seine und Leonies Vergangenheit heraus und welche finstere Rolle Dr. Templeton darin spielt.

Der Vorspann rekapituliert sehr knapp die ganze Vorgeschichte bis hin zum Inhalt von „Eleonora“, der zwölften Folge der Serie. Das erleichtert den Einstieg in die Serie ein wenig, aber nur minimal.

_Handlung_

Leonie ist stinkig. Sie rumpelt in der Postkutsche alleine gen New York. Dieser Schuft Poe hat sie sitzen lassen, mit einem lausigen Abschiedsbrief als Erklärung. Nun sucht sie nach dem zweiten Verräter, Doktor Baker alias Dr. Templeton, der sie in seinem Landhaus eingekerkert hatte, um medizinische Experimente an ihr vorzunehmen. Und natürlich sucht sie nach Jimmy Farrell, dem Maler jenes ovalen Porträts, das ihre verblichene Freundin (Schwester?) Lucy zeigt. Und vielleicht, nur vielleicht will sie auch Poe wiedersehen.

Ihr Weg führt sie über eine Heide zu dem einsamen Kaff, das nahe einer Kalkgrube liegt und sich den seltsamen Namen Rattleborough gegeben hat. An einer Kreuzung erteilt dem Kutscher ein freundlicher älterer Herr namens Barnabas Shuttleworthy Auskunft, wo’s langgeht. War das Scherz?, fragt sich Leonie, als sie in dem Städtchen ankommt: Es ist keine Menschenseele zu sehen! Sie muss hier mindestens zwei Tage übernachten, bis die nächste Postkutsche sie nach New York City bringt. Aber wo ist hier das Hotel?

Alle seien in der Kirche, sagt ihr ein sympathischer junger Mann, der sich schüchtern als Mr. Pennyfeather vorstellt. Zimmer gebe es nur im Saloon, falls ihr dieses Domizil nicht zu anrüchig erscheine. Barnabas Shuttleworthy ist sein reicher Onkel, stellt sich heraus, und er arbeite in dessen Krämerladen. Dabei wolle er doch viel lieber malen. Pennyfeather zeigt ihr seine Skizzen, darunter eine von jenem Baum an der Kreuzung auf der Heide, wo sie Mr. Shuttleworth sah. (Diese Skizze wird später noch wichtig.)

Leonie checkt im Saloon ein, der natürlich ebenso verlassen ist wie alles andere. Nur eine ganz in Schwarz gekleidete Alte mit einem unheimlichen schiefen Kopf begrüßt sie und zeigt ihr ihr Zimmer. Die Alte behauptet, sie sei nicht allein gekommen, aber diese Bemerkung kann sich Leonie nicht erklären, schließlich war sie die einzige Passagierin der Kutsche. Sie soll erst später die ominöse Bedeutung dieser Worte herausfinden.

Abends trinkt sie mit Pennyfeather ein Schlückchen Wein im Saloon. Er meint, er würde gerne seinen reichen, aber allzu geizigen Onkel beerben. Diese Worte werden von Mr. Charley Goodfellow übel aufgenommen, der ihn ermahnt, vorsichtiger in seinen Äußerungen zu sein. Als der junge Mann indigniert den Saloon verlässt, bedeutet dies das vorzeitige Ende von Leonies Abend.

Im Laden erzählt Pennyfeather von seiner Bekanntschaft mit einem gewissen Jimmy Farrell aus New York City. Das lässt Leonie aufhorchen, die ihren wahren Namen verschweigt. Wer weiß, was noch kommt. Der junge Mann erzählt, Farrell habe zwei Porträts angefertigt. Das eine war von Lucy, schließt Leonie, und das andere von Poe. Dieser habe in einem Asyl, einer Anstalt geschlafen, doch Farrell habe ihn mit offenen Augen malen müssen, was sicher nicht einfach war. Dieser Poe sei für irgendetwas berühmt gewesen, aber nun verschwunden. Und vor wenigen Tagen sei ein Mr. Baker bei Mr. Goodfellow gewesen, erfährt Leonie – das ist der Gesuchte.

Nach einem gemeinsamen Ausritt zum einsamen Baum und zur Kalkgrube legt sich Leonie schlafen, wohingegen Pennyfeather seine Uhr vermisst und sie suchen geht. Ein grausiger Laut schreckt Leonie auf: Ein verletztes Pferd steht vor dem Saloon. Sie geht hinaus und stellt entsetzt fest , dass dem armen Tier durch die Brust geschossen wurde. Es verendet auf der Stelle. Doch als die Zuschauer auch noch das blutverschmierte Sattelzeug bemerken, wird klar, dass hier nicht nur ein Pferd, sondern auch ein Mensch gestorben sein muss.

Pennyfeather stolpert verstaubt in den Saloon und berichtet, er habe einen Reiter mit zwei Köpfen auf der Heide gesehen, wo er seine Uhr suchte. Sofort richtet sich der Verdacht der Täterschaft gegen ihn. Er ist Shuttleworthy als Letzter begegnet, er will ihn beerben. Und als auch noch Goodfellow Pennyfeathers blutiges Klappmesser und eine leere Brieftasche präsentiert, ist der junge Mann schon so gut wie verurteilt. Ein Schnellgericht missachtet Leonies vernünftige Einwände.

Doch wie soll sie den ruckzuck zum Strang Verurteilten aus seinem Gefängnis unter der Kirche befreien und vor dem Tod bewahren? Er droht sogar, sich selbst zu töten, bevor sie ihn holen kommen. Da erinnert sich Leonie an Pennyfeathers Skizze des alten Baums. Und etwas stimmt daran nicht. Das heißt, seit kurzem nicht mehr. Sie fasst einen Plan, um den wahren Täter zu überführen.

_Mein Eindruck_

Der groteske und satirische Charakter der literarischen Vorlage kommt in dieser Verarbeitung kaum noch zum Ausdruck. Vielmehr legt die Dramaturgie Wert auf die horriblen und kriminaltechnischen Aspekte des Falls von Barnabas Shuttleworthys vorzeitigem Tod. Dass die Alte vom Saloon auch noch hellseherische Prophezeiungen über Leonie ausstößt, verleiht dem ganzen Vorgang eine mystische Aura. Man könnte die Handlung daher ohne weitere Probleme ins „finstere“ Mittelalter verlegen.

Was vielleicht angesichts der rabiaten Methoden der Rechtssprechung in Rattleborough recht passend wäre. In satirischer Absicht griff der Autor Poe hier die Lynchjustiz auf, die so heißt, weil sie von einem Mann namens Lynch in Lynchburg praktiziert wurde. Die „Gerichtsverhandlung“, die Leonie mit wachsender Konsternation verfolgt, ist eine grausige Farce. Dass Beweise und Vernunftgründe nichts gelten, sondern man vielmehr nach dem „Augenschein“ und anhand der Aussage gewisser Respektspersonen – nämlich Charley Goodfellow – urteilt, spricht dem Rechtswesen Hohn, scheint aber in gewissen hinterwäldlerischen Gemeinden Usus gewesen zu sein. (Poe war ein Zeitungsmann. Er wusste genau über die Vorgänge in den USA Bescheid und nahm sie oftmals auf die Schippe.) Es verwundert nicht, dass die Stimmung wenig später umschlägt. Poes Ton ist sarkastisch. Er zeigt auf, dass sich diese Art der „Justiz“ genauso verhängnisvoll gegen ihre „ehrenwerten Vertreter“ richten kann.

VORSICHT, SPOILER!

Nur vor diesem sonderbaren Hintergrund lässt sich erklären, dass Leonies Trick funktioniert. Wer die Story kennt, weiß zwar Bescheid, aber erst ganz am Schluss klärt uns die Ich-Erzählerin darüber auf, wie sie Mr. Goodfellow zu seinem Mordgeständnis gebracht hat. Die Szene an sich, als die Leiche Shuttleworthys sich aufrichtet, ist natürlich eines Poe würdig. Doch dass sich Goodfellow gleich durch seinen Schrecken zum Geständnis bereit findet, wirkt eher geeignet fürs Kindertheater. Wo bleiben die Vernunftgründe, die es einem Erwachsenen erlauben würden, der Szene Glauben zu schenken? Ich finde, die Dramaturgie hätte die Szene besser ausarbeiten müssen.

SPOILER ENDE

Die Antwort auf die Frage, ob Leonie den jungen Mr. Pennyfeather retten kann, werde ich nicht verraten. Bitte selbst hören! Und dann mit Leonie Goron weiter gen New York City reisen.

_Die Sprecher/Die Inszenierung_

Miss Leonie Goron

Iris Berben bietet Pleitgens melancholischem und nachdenklichem Poe einen lebhaften Widerpart mit ihrer Leonie Goron. Und wie der grüblerische Poe sogar selbst merkt, zeichnet sich Leonie durch ungewöhnlichen Scharfsinn und eine kluge Feinfühligkeit aus. Sie hat erheblichen Anteil an Poes Rettung in der Rahmenhandlung von Episode 5 („Mahlstrom“). Spätestens ab „Der Goldkäfer“ wirkt sie wie eine kluge Freundin, die durch ruhige Überlegung und kluge, verständnisvolle Fragen bald zu seiner unverzichtbaren Ratgeberin wird. In Folge 12 hat er sich allerdings von ihr getrennt und sie schlägt sich alleine durch, mit sichtlichem Erfolg.

Mr. Pennyfeather

Der Schauspieler Mathias Koeberlin ist ja seit seinem Auftritt in „Das Jesus-Video“ kein Unbekannter mehr. Auch was Hörbücher angeht, tauchte sein Name schon mehrmals auf. Erstmals tritt er nun in der POE-Serie auf – und hinterlässt einen sehr guten Eindruck. Er spielt den schüchternen Jüngling mit einer zögerlichen, stockenden Stimme, die nur dann in eine flüssige Redeweise übergeht, wenn der Alkohol etwas nachhilft.

Andere Sprecher

Ich sollte noch Christian Rode als Goodfellow erwähnen. Häufig ist seine feste, tiefe Synchronsprecherstimme in Sherlock-Holmes-Hörspielen zu hören. Und auch Alexandra Lange soll nicht verschwiegen werden, die die Alte im Saloon spricht, sozusagen als Kassandra. Ihre heisere, etwas kurzatmige Sprechweise passt genau zu dieser ominösen Matrone.

_Musik und Geräusche_

Mindestens ebenso wichtig wie die Sprecher sind bei den POE-Produktionen auch die Geräusche und die Musik. Hut ab vor so viel Professionalität! Die Arbeit des Tonmeisters beim Mischen aller Geräusche ist so effektvoll, dass man sich – wie in einem teuren Spielfilm – mitten im Geschehen wähnt. Die Geräuschkulissen sind entsprechend lebensecht und detailliert gestaltet.

Da die Episode hauptsächlich auf dem Lande spielt, gehören zu den entsprechenden Geräuschen wiehernde und trappelnde Pferde, bellende Hunde, Kirchenglocken, Donnergrollen und eine Postkutsche. Kaum ist Leonie jedoch im Saloon, verstärkt ein Halleffekt ihre Stimme und Schritte. Diese relativ heimeligen Sounds werden jedoch von der Musik konterkariert.

Die Musik hat die Aufgabe, die emotionale Lage der Hauptfigur und ihres jeweiligen Ambientes darzustellen. Diese untermalende Aufgabe dient diesmal mehr der Gestaltung zahlreichen Szenen, so etwa die im Saloon. Doch als Leonie das erste Mal einen Fuß in dieses Etablissement setzt, ist es menschenleer – dennoch ertönt ein Honkytonk-Piano, wie man es schon in tausend Western gesehen und gehört hat. Nur ist es diesmal völlig verstimmt. Es klingt schaurig tief und obendrein wird das Poe-Thema angestimmt. Die Musik unterläuft die ansonsten normalen Geräusche. Merke: Etwas ist faul im Dorfe Rattleborough …

Ein Streichquartett, Musiker des Filmorchesters Berlin sowie die Potsdamer Kantorei an der Erlöserkirche wirken zusammen, um eine wirklich gelungene Filmmusik zu den Szenen zu schaffen. Dazu gehören auch ein gesummter Choral und ein unheilvolles Requiem „Dies irae, dies illa“. Das Booklet führt die einzelnen Teilnehmer detailliert auf, so dass sich niemand übergangen zu fühlen braucht.

_Der Song_

Die Band „We Smugglers“ hat, wie erwähnt, den Titelsong „On the verge to go – Edgar Allan Poe Edit“ beigesteuert. Ihr Konzertplakat weist sie als vier recht schräg aussehende Herrschaften aus, die nichtsdestotrotz ihre Instrumente zu beherrschen scheinen. Was wir in der Länge von rund 3:30 Minuten zu hören bekommen, würde ich als balladesken Slow-Metal-Rock bezeichnen. Die Tonart ist recht ausgefallen: Cis-Dur.

Deutlich dominiert die E-Gitarre, die sich wie die von Jimmy Page anhört, als er sein berühmtes Stück „Kashmir“ für die MTV-Acoustic-Session neu arrangierte. Für mich klingt das gut und melodisch, aber kraftvoll. Der Klangteppich wird von einer deutlich zu vernehmenden Basslinie und unauffälligen Drums und Cymbals unterstützt. Der Gesang ließe sich noch verbessern, und die Lyrics könnte man auch mal abzudrucken beginnen.

_Unterm Strich_

Die wackere Leonie Goron betätigt sich hier als Detektivin und Ein-Frau-Polizeitruppe, denn so etwas wie ein legitimes Justizwesen gibt es in dem Provinzkaff nicht, in dem sie Zwischenstation macht. Wie Poes anderer berühmter Detektiv Auguste Dupin sammelt sie Fakten und Hinweise – allerdings wirkungslos. Also muss sie zu einem faulen Zauber Zuflucht nehmen, der aber endlich die gewünschte Wirkung zeitigt. Die Bürger dieses Kaffs sind tatsächlich dem Aberglauben zugänglicher als der Vernunft. Die satirische Absicht dahinter ist unübersehbar.

In dieser solide umgesetzten Episode erleben wir auch das Seriendebüt von Mathias Koeberlin und hoffen, künftig noch viel mehr von ihm hören zu dürfen. Iris Berben wird bereits in den nächsten beiden Episoden auftreten, zunächst als „Signora“ in „Das Fass Amontillado“, später als Leonie Goron in „Das verräterische Herz“.

|Basierend auf: Thou art the man!, ca. 1845

67 Minuten auf 1 CD

Mehr Infos auf http://www.poe-hoerspiele.de.|