Armin Rößler (Hrsg.); Dieter Schmitt (Hrsg.) – Walfred Goreng weiterlesen

Armin Rößler (Hrsg.); Dieter Schmitt (Hrsg.) – Walfred Goreng weiterlesen

Die Chronik um den unsterblichen Menschen Perry Rhodan umfasst mittlerweile eine über vierzigjährige Geschichte. Unmöglich, einen kurzen Überblick zu geben. Über zweitausendzweihundert Heftromane, 415 Taschenbücher, ungefähr 800 Heftromane um Perrys Freund Atlan, diverse Einzelgeschichten und Spin-off-Serien sowie ein Kinofilm – die Dimensionen sind erdrückend. Aber obwohl die Geschichte der Erstauflage im Heftroman eine fortlaufende Handlung ist, finden sich genügend Lücken für Abenteuer, die leicht zugänglich für so genannte Neuleser und interessant für die Stammleser sind.

Eine Lanze für Perry Rhodan

Seit 2002 veröffentlicht der Heyne-Verlag in Zusammenarbeit mit dem Perry-Rhodan-Team jährlich eine sechsbändige Miniserie im Taschenbuch. Angekündigt als „atemberaubendes Science-Fiction-Abenteuer“ bilden die Bücher spannende Unterhaltung in abgeschlossenen Geschichten, so dass Neulinge sich nicht vor dem gigantischen Hintergrund fürchten müssen. An diesem Punkt hakt die Kritik ein: Wenn der Serienheld Perry Rhodan auch in diesen Sechsern mitspielt, wie soll man den Hintergrund vergessen können? Eine berechtigte Frage, wenn sie die beiden Zyklen „Andromeda“ (Heyne 19001 – 19006) und „Odyssee“ (Heyne 19007 – 19012) betrifft. Zwar verlässt Perry Rhodan in beiden Zyklen den roten Faden der Hauptserie, doch spielen jeweils kosmische Seriendetails wie Superintelligenzen, Kosmokraten oder Hyperimpedanz eine Rolle.

So weit ich das nach der Lektüre des ersten Romans aus dem diesjährigen Zyklus „Lemuria“ beurteilen kann, haben sich die Macher diesmal richtig Mühe gegeben. Perry Rhodan spielt mit, aber anderen Charakteren wird zum Teil mehr Platz eingeräumt als ihm. Der Serienhintergrund spielt eine Rolle, man versucht aber nicht, zwanghaft die letzten Jahrtausende zu erklären, sondern bringt behutsam handlungsrelevante Details ein, die auch Leser ohne „Rhodan-Erfahrung“ erfassen können, wenn sie etwas Interesse mitbringen. Welches komplexe Universum erschließt sich dem Leser auf Anhieb, auf den ersten Seiten? Man denke zum Beispiel an das Kultur-Universum von Iain Banks, Hyperion von Dan Simmons oder auch das so genannte Uplift-Universum von David Brin. Hier wie dort spielen Jahrhunderte, Jahrtausende oder manchmal Jahrmillionen in der Entwicklung eines Universums tragende Rollen, aktuelles Beispiel aus Deutschland: Das Kantaki-Universum von Andreas Brandhorst, der in den Romanen und auf seiner Homepage eine ausgefeilte, liebevoll erstellte Chronik der letzten Zeitalter darbietet. Was ist der Unterschied zu Perry Rhodan, außer dass es zu Rhodans Geschichte massenweise Romane gibt?

Auf den Spuren der Vorfahren

Im vorliegenden Band von Frank Borsch stößt ein Prospektor-Raumschiff der Terraner auf ein gigantisches, fünfzigtausend Jahre altes Schiff, das seine Fahrt auf der Erde begonnen hat: Die Lemurer, Vorfahren der heutigen Menschen und aller humanoiden Völker der Milchstraße, starteten zu Beginn ihrer Raumfahrt ein gewaltiges Projekt. Ein Generationenschiff, in dem eine abgeschlossene Welt existiert, in der die Wesen leben und sich fortpflanzen, bis eines fernen Tages das Ziel erreicht sein sollte. Mit Beginn des überlichtschnellen Raumfluges geriet dieses Schiff in Vergessenheit. So ist es als unwahrscheinlicher Zufall anzusehen, dass es die terranische PALENQUE in den Weiten des Weltalls findet. An Bord des Prospektors befindet sich Perry Rhodan, zu der Zeit Regierungsoberhaupt der terranischen Welten.

Annähernd zeitgleich wird die LAS-TÓOR, ein Explorer der Akonen, auf das uralte Schiff aufmerksam. Die Akonen sind ein altes Volk der Milchstraße, das ursprünglich aus Siedlern der Lemurer hervorgegangen ist. Trotz ihrer Verwandtschaft herrscht eine Art „Kalter Krieg“ zwischen Terranern und Akonen. Da sich beide Parteien Nutzen oder Gewinne von dem Generationsschiff versprechen, ist in dieser Situation Fingerspitzengefühl gefragt: Wer hat das Recht zur Erforschung? Der Umsicht des akonischen Kommandanten und Perry Rhodans ist es zu verdanken, dass ein gemischtes Team zur Ersterkundung überwechselt. Wie groß ist das Erstaunen, als sich der Kommandant des fremden Raumschiffs als Unsterblicher gleich Rhodan erweist? In dieser Lage kann das Auftauchen eines akonischen Gefechtsverbandes zur Eskalation führen …

Entgegen den Vorgängerzyklen beginnt diese neue Serie nicht mit einem Zwangseinstieg durch Action-Überladung. Anscheinend hat man bei den Machern eingesehen, dass auch oder gerade gute Charakterisierungen und ein spannender Plot zu einem guten, unterhaltsamen und interessanten Roman führen können. Frank Borsch stellt unter Beweis, dass er sich auf ausgezeichnete Charaktere versteht, ihnen Tiefe und Seele verleihen kann und dass dabei die Geschichte in einem angenehmen Tempo voranschreiten kann.

Was in letzter Zeit in der Heftserie etwas fehlte, nämlich eine glaubhafte Darstellung der Unsterblichen, gelingt hier quasi nebenbei. Perry Rhodan ist ruhig und ausgeglichen und strahlt seine immense Erfahrung geradezu aus, ist dabei nicht zu distanziert und unterkühlt, sondern sucht die Nähe seiner Begleiter, sucht Verständnis und Vertrauen. Immer wieder liest man, dass es nicht leicht sein kann, einem Charakter, der von vielen unterschiedlichen Autoren beschrieben wurde, neue Facetten abzugewinnen. Muss man ja auch nicht immer zwingend! Es ist schon eine Leistung, eben dieser vielbeschriebenen Person Leben einzuhauchen und sie überzeugend zu schildern.

Das lässt sich auf alle anderen Personen des Romans übertragen. Manche kommen etwas kürzer, andere werden eingehender behandelt. Dadurch werden zum Beispiel Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Terranern und Akonen beleuchtet, so dass dem Leser recht schnell eine interessante Idee kommt: So unterschiedlich sind die Völker gar nicht! Da wirken die Schnittstellen, die Borsch zwischen ihnen einbaut, regelrecht befreiend.

Mit einer leichten Prise Humor gewürzt, lässt sich die Geschichte sehr gut lesen. So betreibt der terranische Funker einen Versand von Luftgitarren, und eine Akonin versucht sich in einem bei ihrem Volk beliebten Zeitvertreib: dem Plejbek. Die Beziehung zwischen den beiden entwickelt sich entsprechend und wird anschaulich geschildert.

Die kosmische Sintflut

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Leben im Generationsschiff. Die Menschen leben in Wohn- und Arbeitsgemeinschaften zusammen, der genetische Austausch wird vom Schiff streng kontrolliert. Natürlich gibt es stille Rebellen, die sich selbst „Sternensucher“ nennen. Denn das Schiff verbietet den Lemurern den Blick ins All, es ist eine wirklich geschlossene Welt ohne Augen und Ohren. Borsch motiviert die träumerischen Sitzungen der Sternensucher durch alte Aufzeichnungen, über die ihre Faszination und ihr Wissensdurst ausgelöst werden. Doch für das ferne Ziel (dies bleibt den Lesern bis zum Schluss unbekannt) muss die Ordnung im Schiff bestehen bleiben, weshalb der Kommandant gegen seine Überzeugung „[…] Es sind die Besten, und wir werden sie brauchen, wenn wir ankommen […]“ die Hinrichtung dieser vom Schiff als Verräter titulierten Menschen befielt. Ihm bleibt nur die Hoffnung, nicht alle großen Geister auszulöschen.

So erhält der Leser Einblicke in das Leben im Schiff aus allerlei Perspektiven, für uns erscheint es unvorstellbar. Doch wer weiß, ob die Menschen nicht in ferner Zukunft ein ähnliches Experiment wagen? Vielleicht, wenn eine moderne Sintflut, ein Armageddon oder degleichen die letzten Kräfte der Erde mobilisiert. Das bleibt in diesem Roman auch die Frage: Warum unternahmen die alten Lemurer diese unglaublichen Anstrengungen, um ein Generationenschiff zu bauen? Der Titel „Sternenarche“ legt nahe, dass es sich um eine Katastrophe gehandelt haben muss. Noch tappen alle Beteiligten im Dunkeln.

Der Auftaktband des neuen Zyklus ist ein hervorragend geschriebenes Science-Fiction-Abenteuer, bei dem man sich nicht durch das Etikett „Perry Rhodan“ abschrecken lassen darf. Frank Borsch gelingt der bisher beste Roman der neueren Rhodan-Geschichte, nach dieser Lektüre hat man Lust auf mehr. Dabei wird es für die Nachfolger schwierig, dieses Niveau zu toppen – allerdings machen Namen wie Andreas Brandhorst oder Leo Lukas durchaus Hoffnung.

Der Autor vergibt:

Mit dem Kantaki-Universum hat Andreas Brandhorst eine neue Space-Opera begonnen, die ihren Namen (nach modernem Verständnis) wirklich verdient.

Die Menschheit hat sich in einem Spiralarm der Milchstraße ausgebreitet und viele Welten besiedelt, was nur durch überlichtschnelle Raumfahrt möglich ist. In dieser Zeit sind nur zwei Varianten für diese Art der Fortbewegung bekannt bzw. können verwirklicht werden: Die Sprungschiffe der Horgh reißen das vierdimensionale Gefüge auf und überspringen die Distanz gewaltsam. Dabei entstehen brutale Schockwellen, die unverträglich für das menschliche Nervensystem sind. Die Kantaki dagegen setzen eine Gabe ein, durch die übergeordnete Strukturen des Plurials außerhalb unseres Universums erfasst werden können – ihre Piloten erkennen im Transraum zwischen den alles verbindenden Fäden jene, die das Schiff sicher an das gewünschte Ziel führen.

Noch ist die Menschheit nicht in der Lage, eigenständige Interstellarreisen zu unternehmen. Seit tausenden von Jahren bieten die Kantaki fortgeschrittenen Zivilisationen ihre Fährdienste an, gegen variable Bezahlung. Sie sind sehr feinfühlige, weise und tiefsinnige Geschöpfe, die auch mal den ungewöhnlichen Preis einer ehrlichen Träne von einem Heuchler und Betrüger für den Transfer fordern.

Die Kantaki leben und handeln nach dem Sakralen Kodex. Hierbei handelt es sich nicht um eine Religion, sondern um eine ständig im Fluss befindliche Weisheit, die die Kantaki aus ihren Meditationen im Plurial gewinnen. Ihre grundlegenden Erkenntnisse des Lebens fassen die Entwicklung des Kosmos in mehrere Stufen zusammen:

1. Die Ära der Geburt

2. Die Ära des Wachstums

3. Die Ära der Reife

4. Die Ära des Verstehens

5. Die Ära der Vergeistigung, mit der sich der Zyklus schließt: Der Materie gewordene Geist kehrt zur Sphäre des Geistigen zurück.

Der Sakrale Kodex hat ein hoch gestecktes Ziel: Die Ära des Verstehens zu verlängern. Für die Kantaki steht der Kodex über allen anderen Belangen. Verstößt eine Person oder ein Volk dagegen, verweigern sie den Betreffenden jegliche Dienste – was Isolation bedeutet. Ein schwer wiegendes Verbrechen stellt die Manipulation der Zeit dar. Zwar stehen die Kantaki (durch ihre eigentümlichen Schiffe und ihre geistigen Fähigkeiten) weitgehend außerhalb des normalen Zeitablaufs, haben also eine sehr hohe Lebenserwartung – aber Manipulationen, also Sprünge in der Zeit oder überlichtschnelle Raumfahrt mit ihrer Hilfe, gefährden den Sakralen Kodex. Deshalb kam es zu einem tausendjährigen Krieg gegen die Temporalen, die schließlich bezwungen und isoliert werden konnten.

Valdorian, der Sohn eines mächtigen Wirtschaftsmagnaten, findet die Liebe seines Lebens in Lidia, einer jungen Frau aus der einfachen Gesellschaft. Er bietet ihr ein Leben unbeschränkten Reichtums und Macht an seiner Seite, doch ihr sehnlichster Wunsch ist die Ausbildung zu einer Kantaki-Pilotin. Sie hat die Gabe und den Willen, und selbst Valdorians fürstliches Geschenk eines kognitiven Kristalls, dessen Gegenpart er behält, macht sie nicht schwanken. So trennen sich die Wege der beiden schon in ihrer Jugend – Lidia nimmt den Pilotennamen „Diamant“ an und lebt außerhalb des „normalen“ Zeitablaufs, Valdorian dagegen übernimmt die Herrschaft über das Wirtschaftsimperium und altert. Kurz vor seinem Tod versucht er, Diamant über die Kristalle zu beeinflussen, um sich in die Kantaki-Welt und damit sein Leben zu retten. Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit beginnt, während die Temporalen ihr Gefängnis in der Zeit zu überwinden trachten und über den einen kognitiven Kristall einen wirkungsvollen Handlanger in Valdorian haben, einen Schlüssel zu neuem Einfluss …

Die Gesellschaft der von Brandhorst entworfenen Zukunft ist eine ziemlich deutliche Extrapolation unserer kapitalistischen Weltanschauung. Aus den Bedürfnissen der interstellaren Menschen und den Ansprüchen der Kantaki für ihre Dienste lässt Brandhorst eine wirtschaftlich kontrollierte Politik entstehen, die sich schließlich in zwei mächtigen konkurrierenden Zusammenschlüssen verschiedenster Gesellschaften verfestigt. Das Konsortium mit Valdorian an der Spitze beherrscht den größeren Teil der von Menschen besiedelten Galaxis und streckt nun die Finger nach der Allianz aus, ihrem Gegner. Der persönliche Konflikt Valdorians, sein hohes Alter und seine unerfüllte Liebe werden in dieser Zeit zum beherrschenden Faktor seiner Handlungen. Er entfesselt den Krieg mit der Allianz, sein Interesse gilt aber nur seinem privaten Ziel: Diamant zu finden.

Valdorians Charakterentwicklung ist fließend und nachvollziehbar, auch wenn man sich nicht so schnell mit seinen Maßnahmen abfinden kann. Diamant bringt es auf den Punkt, als sie Valdorian rücksichtslosen Egoismus vorwirft. Die Perspektive wechselt regelmäßig zwischen Diamant und Valdorian, so dass hier beide Entwicklungen im Vergleich stehen. Mit Einblick in Valdorians Gedanken wird klar, dass er sich keines Fehlers und vor allem nicht seiner Einstellung dem Leben gegenüber bewusst ist. Für ihn zählt nur die Macht, das „Schachspiel des Lebens“ von außen zu kontrollieren, keine Figur des Schachbretts zu sein. Und so entwickelt sich beim Leser ein gewisses Mitgefühl, als es als Folge vieler Resurrektionen zur genetischen Destabilisierung kommt und Valdorian unglaublich schnell altert. Jetzt tritt erst recht alles andere in den Hintergrund, und doch kommen manchmal Gedanken an die Oberfläche, die Sympathie wecken: Er bemerkt, dass sein Sekretär ein Mensch mit Gefühlen und einer Familie ist und schämt sich, weil er ihn und seine Fähigkeiten stets benutzt hat wie einen Gegenstand.

Diamants Geschichte ist ebenso gut dargestellt. Sie studierte das verschwundene Volk der außerirdischen Xurr, die mit ihren lebenden Raumschiffen einen dritten Weg des Überlichtflugs gefunden hatten, ihre Geheimnisse jedoch mit in die Vergessenheit nahmen. Mit Hilfe ihres erweiterten Lebens außerhalb des Zeitstroms, als Kantaki-Pilotin, sieht sie die Möglichkeit, viele Wunder zu sehen und viel zu lernen. In Valdorian sieht sie einen Mann, der von der Gesellschaft und vor allem von seinem Vater fehlgeleitet wird. Zeitweise hofft sie auf den individuellen Valdorian, denn sie erkennt manchmal einen anderen Menschen in ihm. Schließlich muss sie sich entscheiden, und ihr tragischer Lebenslauf nimmt seinen Gang: Während sie außerhalb der Zeit steht und jung bleibt, gehen die Veränderungen der Welt weiter, Freunde sterben – ihre Einsamkeit nimmt mit jedem Jahr zu. Normalerweise hat ein menschlicher Pilot einen Partner, einen Konfident. Diese Möglichkeit lehnte Valdorian ab, doch durch seine Manipulationen mit dem Kristall kann Diamant nicht endgültig loslassen und verschließt sich neuen Bekanntschaften.

Brandhorst hat eine schlüssige Welt geschaffen, interessant und voller Geheimnisse, die auf ihre Lüftung warten. Die Fremdartigkeit der Kantaki zeichnet er durch ihre Weltanschauung; ihr Aussehen ist dabei nebensächlich und beschränkt sich auf wenige Andeutungen. Die anderen Außerirdischen, die Akuhashi oder Horgh, erhalten in diesem ersten Band kaum Farbe, sie bleiben Randfiguren. Eindrucksvoll gestaltet Brandhorst dieses Universum und ermöglicht dem Leser den Zutritt, denn die Geschichte um Valdorian und Diamant bietet verschiedene Blickwinkel auf die Welt und die Philosophien. Wenn der Sakrale Kodex manchmal zu abgehoben erscheint, drückt von der anderen Seite die kalte, reale Macht der Wirtschaftspolitik. Diamants Begeisterung findet ihre Berechtigung in den Erlebnissen, den Geheimnissen des Plurials, sie versteht nicht intellektuell, wie die Kantaki ihren Kodex leben, sondern durch Gefühle und ihre Erfahrungen im Transraum und im direkten Kontakt mit den Kantaki. Valdorian, der keinen Einblick in diese Ebene hat, verweigert sich auch das Verständnis für die Zusammenhänge, so dass die tragische Trennung der beiden unausweichlich ist. Und trotz Valdorians egozentrischem Blick bangt der Leser mit ihm, denn seine Gegner gehen auch nicht gerade zimperlich vor.

„Diamant“ ist der Auftakt einer Reihe von Romanen, die Brandhorst im Kantaki-Universum spielen lassen will. Anscheinend wird es eine zusammenhängende Geschichte, denn das Ende, das durchaus für diesen Band befriedigend wirkt, lässt deutlich den roten Faden in der Luft hängen – ich bin gespannt auf „Metamorph“, der im Januar erscheint. Brandhorst schafft es trotz des offensichtlichen Seriencharakters, einen in sich schlüssigen Roman zu schreiben und zwischen die spannenden Ereignisse unauffällig Details des Universums einzuflechten, um den Boden für die kommenden Geschichten zu bereiten. Einige Wiederholungen im Text, die Erklärungen für verschiedene Aspekte (meist für das Universum) lieferten, habe ich als störend empfunden. Hier hätte man etwas straffer schreiben oder den Rotstift anlegen sollen. Insgesamt bietet der Roman gute Unterhaltung und entwickelt faszinierende Möglichkeiten für die Fantasie.

Über den Autor

Andreas Brandhorst wurde 1956 in Norddeutschland geboren und schrieb bereits früh für deutsche Verlage. Zuletzt arbeitete er hauptsächlich als Übersetzer (zum Beispiel für „Star Wars“-Romane), um sich und seiner Familie das Leben zu finanzieren. Mit dem Auszug seiner Kinder erhielt er wieder den Freiraum, den er für die Romanarbeit benötigt. Er lebt und arbeitet in Norditalien; mit „Diamant“ startet er eine Reihe von Romanen, die im Kantaki-Universum angesiedelt sein sollen.

Der Autor vergibt:

_Was ist UBIK?_

In nicht allzu ferner Zukunft werden immer mehr parapsychisch Begabte in der Menschheit auftauchen. Das Sonnensystem ist besiedelt, man arbeitet an den ersten Fernflügen. Nicht wenige Menschen fühlen sich durch die |Psis| bedroht, beobachtet, in ihrer Privatsphäre geschändet. Telepathen überwachen Geschäftspartner oder Gegner, Präkogs können aus vielen Zukunftsvariationen die wahrscheinlichste ermitteln und damit zum Beispiel bei der Verbrechensbekämpfung helfen.

|UBIK hilft bei allen Problemen|

In dieser Situation verlangen immer mehr Menschen nach Psi-Bekämpfung, und der Unternehmer Glen Runciter macht sich diese Furcht zunutze: Er gründet die Schutzgesellschaft „Runciter Associates“, die bald zur angesehensten und größten Anti-Psi-Organisation avanciert. Seine Mitarbeiter sind Anti-Psis, Inerte, die keine Begabung wie die Psis haben, sondern eine entgegengesetzte Fähigkeit, die sie speziell gegen eine Art von Talent einsetzen können – und dieses je nach Stärke des mentalen Feldes neutralisieren. Die Inerten entwickelten ihre Fähigkeiten aus der bedrohlichen Situation heraus, ihren psibegabten Eltern unterlegen zu sein. Runciter engagierte unter anderem auch eigene Psis, die mit ihren Sinnen Inerte aufspühren, um sie der Firma zu vermitteln. Ein Techniker, Joe Chip, ist Runciters wichtigster Angestellter: Er testet mit elektronischem Equipment die Felder der Inerten oder – vor Beginn eines Anti-Psi-Einsatzes – das zu neutralisierende Gegnerfeld.

|UBIK könnte ein Deospray sein, das im Alltag jeglichen Körpergeruch entfernt|

Chip und Runciter verfügen über einen geheimen Code, mit dem sie sich auf Testergebnissen gegenseitig kundtun, ob jemand einzustellen, gefährlich, ungeeignet oder was auch immer ist. Damit verhindern sie, dass Gegner die Firma infiltrieren, selbst wenn sie Testergebnisse zu fälschen versuchen. Als schließlich offenbar wird, dass die meisten der beobachteten Gegner-Psis spurlos untertauchen, wird man bei Runciter Associates misstrauisch. Chip vermittelt eine neue Mitarbeiterin, deren Talent man nicht genau spezifizieren kann. Sie kann die Wirklichkeit über die Vergangenheit manipulieren und scheint dieses Talent gnadenlos zu ihrem Vorteil auszunutzen, doch Chips geheime Notiz |Gefährlich!| ist ihr entgangen.

|UBIK könnte ein geräuschloser Elektro-Ubik sein, der für jeden erschwinglich in einwandfreiem Zustand zu haben ist|

Der größte Einsatz der Inerten in der Firmengeschichte steht bevor: Elf Inerten wurden angefordert, und Runciter und Chip begleiten die Truppe zum Mond. Ihnen kommt einiges spanisch vor, doch als sich der vorgebliche Kunde in die Luft erhebt, ist es fast schon zu spät: Die Körperbombe explodiert, Runciter wird erschlagen. In einer panischen Flucht versucht sein Nachfolger Chip, den noch nicht ganz toten Toten zu retten und einem Moratorium zu überstellen, wo die noch nicht ganz gehirntoten Toten gefriergelagert werden und in ihrem Halbleben leben; dort können sie auch noch für die letzten Jahre, bis zum völligen Gehirntod, mit ihren Angehörigen kommunizieren.

|UBIK könnten knusprige Ubik-Flocken sein, die den Start in den Tag zu einem wundervollen Ereignis machen|

Die Einlagerung Runciters entpuppt sich als ausgesprochen problematisch, dazu kommen weitere Ungereimtheiten, als die Realität zu zerfließen beginnt: Zigaretten sind alt und vertrocknet, es erscheinen Münzen mit Runciters Konterfei – überhaupt scheint alles zu altern und zu verfallen. Dann kommt es zu mysteriösen Todesfällen unter den elf Inerten. Nacheinander werden sie eingefallen und vertrocknet aufgefunden. Schreckliche Angst, aber auch der Wille zur Wahrheit greifen nach Chip.

_Was ist UBIK?_

Die Kapitel beginnen stets mit einem Werbespot zu Ubik, wobei es wirklich jede Ware als Ubik zu geben scheint. Was die Spots verbindet: Der Hinweis, dass Ubik bei vorschriftsgemäßer Verwendung völlig ungefährlich sei …

Über Chips Erlebnisse und seine seltsamen Charakterzüge (so kann er beispielsweise nicht mit Geld umgehen) wird die zukünftige Welt gezeichnet. Gebrauchsgegenstände wie Kühlschrank oder Toaster, Duschen oder Haustüren müssen, selbst wenn sie im persönlichen Besitz stehen, mit Crediteinheiten bezahlt werden. Ironischerweise kann Chip mehrfach seine Wohnung nicht verlassen, weil er völlig pleite ist. Und als die Realität immer stärker zerfällt, ist er irgendwann angenehm berührt, als Radio, Tür und sogar Auto ohne Bezahlung funktionieren.

Das außergewöhnliche Talent der neuen Mitarbeiterin wird eindrucksvoll vorgestellt, als sie, die siebenzehnjährige Pat, sich vor Chips Augen entkleidet und ihm auf seine Frage erklärt, dass er ihre Testergebnisse zu schlecht dargestellt hat in einer Realität, in der sie sich nicht auszog. Zum Beweis zeigt sie ihm das entsprechende Testergebnis – mit seinem geheimen Symbol für |ungeeignet|.

Ungewöhnlicherweise ist es Chip nach derlei Manipulationen möglich, sich an die erste Variante zu erinnern, was sonst niemand zu können scheint. Dabei verblassen seine Erinnerungen allerdings sehr schnell. Bei dieser ersten Demonstration ihres Talents wird ihm unheimlich, und er markiert ihr hervorragendes Testergebnis mit dem Symbol für |Gefährlich!!| – Pat gegenüber deutet er es als Empfehlung.

Dick zeichnet eine interessante, glaubwürdige Welt und benutzt dabei seine Charaktere und ihre Gedanken als Leinwand. Runciter erscheint den Umstehenden stets als energisch und überlegen, fühlt sich selbst aber schwach und spürt die Schmerzen des voranschreitenden Alters. Dass nach seinem Tod ständig verschlüsselte Nachrichten von ihm an Chip erscheinen, ob im Fernsehen als UBIK-Werbespot oder in einer beliebigen Zigarettenschachtel in einem beliebigen Supermarkt in einer beliebigen Stadt eines beliebigen US-Staates, macht die Geschichte spannend und verwirrend. Wer ist denn nun gestorben, wer steckt in der Kaltpackung, wer lebt ein Halbleben?

Schon bald nach Runciters Tod werden Informationen eingestreut, die sowohl Chip als auch dem Leser vermitteln wollen, Runciter sei am Leben und Chip stattdessen getötet, doch Dick verstrickt den Informationsweg geschickt mit widersprüchlichen Erlebnissen, so dass der Leser mit Chip gemeinsam zweifelt.

_Was UBIK ist_

Genau, das ist die Frage. Was ist dieses ominöse Ubik, das von Anfang an als Werbespot angepriesen wird, in der Handlung aber erst recht spät nach Runciters Tod erscheint, wieder als Werbespot, aber direkt an Chip gerichtet? Runciter selbst erscheint im Spot und ermahnt Chip, nicht zu lange zu zögern, sondern es zu nutzen! Es sei eine Sprayflasche, deren Inhalt die Realität für Chip zu stabilisieren vermöchte. Aber leider altert dieses Ubik gemeinsam mit dem Rest der Realität, so dass Chip einmal ein handgemachtes Fläschchen Ubik-Medizin und einmal eine Ubik-Fettcreme findet, die für ihn nutzlos sind.

Chip trifft schließlich, knapp dem Tod entronnen, auf Runciters Frau Ella, die ihm mit wissenschaftlicher Genauigkeit erläutert, um was es sich bei Ubik handelt. Chip versteht nur „[…] Negativionisator […]“ und verzweifelt, denn negative Ionen gibt es nicht, weiß er. Ionen sind immer negativ, hält er ihr entgegen. |Was| also ist Ubik nun?

Das zu verstehen, muss jeder für sich selbst versuchen. Es ist ein sehr interessantes Phänomen, dass Dick eine Handlung ausbreitet, die, unterbrochen von Ubik-Werbespots, völlig ubiklos auszukommen scheint, und doch läuft alles auf eine Dose Ubik hinaus. Ich kenne nicht allzu viele Romane von Dick, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass „Ubik“ nicht zu Unrecht als bester Roman Dicks gepriesen wird. In der Komplexität und Genauigkeit seiner Welt, und dabei in erstaunlicher Kürze, läuft mindestens eine hervorragende Charakterstudie ab. Sie lässt sich auf einige Aspekte des Romans beziehen, unter anderem natürlich und wohl vorrangig auf die Zukunftsvision, andererseits auf Chips nur zu menschlichen Schwächen.

Der Roman endet mit der Erkenntnis, dass noch lange nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Ein absolut fesselndes Lesevergnügen, mal wieder mit dem Nicht-aus-der-Hand-legbar-Effekt.

_Philip K. Dick_

… wurde 1928 in Chicago geboren. Er arbeitete in einem Plattenladen in Berkley und schrieb schon sehr früh eine große Anzahl eigener Storys. 1952 wurde er hauptberuflicher Schriftsteller und gilt allgemein als einer der bedeutendsten seiner Zunft in Amerika. Etliche seiner über dreißig Romane zählen heute zu den Klassikern der amerikanischen Literatur, über hundert Erzählungen und Kurzgeschichten erschienen in Anthologien und Magazinen.

Dick starb am 2.3.1982 in Kalifornien an den Folgen eines Schlaganfalls.

Weitere bekannte und wichtige Werke:

„Blade Runner“, „Minority Report“, „Das Orakel vom Berge“, „Zeit aus den Fugen“ u. v. a. Zahlreiche seiner Kurzgeschichten, Novellen und Romane wurden verfilmt.

Offizielle Website: http://www.philipkdick.com.

„Sie lesen diese Seiten aus dem falschen Grund …“, so beginnt der Ich-Erzähler die neue Geschichte aus dem Hyperion-Universum. Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich erwartet hab, eine direkte Fortsetzung der Hyperion-Saga zu lesen – genau wie der Erzähler mir und jedem Leser vorhält. Es gehe nicht um die Charaktere, die der Erzähler nicht einmal persönlich kennt, sondern nur aus den bekannten Cantos von Martin Silenus, dem Leser der Hyperion-Bände eine vertraute Figur. Trotzdem stellt sich heraus, dass jene Ereignisse ihre Arme bis in diese Jahrhunderte entfernte Zukunft ausstrecken und Wege markieren, denen zu folgen dem Erzähler angeraten ist.

Inhalt

Raul Endymion ist (mal wieder) zum Tode verurteilt. Warum? Und wie kann man mehrfach zum Tode verurteilt werden? Diese Fragen werfen sich schon bei den ersten Sätzen auf und fangen den Leser sofort. Dan Simmons gelingt dieses Spiel mit dem Interesse mit überragender Meisterschaft, wie uns schon die Begegnung mit dem Hegemoniekonsul auf den ersten Seiten von „Hyperion“ deutlich zeigt.

Endymion ist der Ich-Erzähler der Geschichte und geleitet uns durch das ganze Buch. Er sitzt in einer Raumkapsel und wartet auf den Tod durch Blausäure, ausgelöst von einem System, durch das dem unbeteiligten Zuschauer diese Todesstrafe wie ein Experiment nach „Schrödingers Katze“ erscheint. Endymion wartet und schreibt seine Erinnerungen auf.

Bei seiner ersten Todesstrafe auf Hyperion (verurteilt wegen Mordes an einem reichen Sonntagsjäger) wird Endymion auf geheimnisvolle Weise gerettet und trifft in der gleichnamigen Stadt Endymion auf den uralten, durch Poulsen-Behandlungen überlebenden Martin Silenus, Verfasser der Cantos und ehemaliger Shrike-Pilger. Hier erhält er die Aufgabe, das Mädchen Aenea, die Tochter von Brawne Lamia (einer weiteren Pilgerin) vor den Schergen des Pax zu retten, sobald sie die Sphinx verlassen würde. Vor einigen Jahrhunderten verließ Aenea auf gleiche Weise Hyperion, und aus ungenannten Quellen wissen sowohl der Pax als auch Silenus das genaue Datum ihrer Ankunft aus der Zeit.

In den Jahren seit dem Fall der Hegemonie ist die katholische Kirche erstarkt und hat mit Hilfe der Kruziform genannten Auferstehungs-Symbionten die Herrschaft über das ehemalige Weltennetz ergriffen. Der Pax ist die militärische Polizei- und Kontrollinstanz der Kirche.

Aenea, als Tochter eines Cybrids, wird als große Gefahr für die Kirche und den Pax eingeschätzt und soll überwältigt werden. Irgendwie gelingt es Raul Endymion mit Hilfe der alten Hawking-Matte (ein fliegender Teppich), das Mädchen vor dem Zugriff zu erretten – dabei leistet das unheimliche Shrike uneingeladen blutige Unterstützung. Mit dem alten Raumschiff des Konsuls entkommen die beiden von Hyperion und fliehen zu einer Welt, auf der in Zeiten der Hegemonie ein Teil des Tethys floss – ein gigantischer, über Farcaster weltenverbindender Fluss.

Die Farcaster-Portale sind unzerstörbar durch Menschenhand, doch seit dem Fall unbrauchbar. Nur in Begleitung Aeneas gelingt die Passage – womit sich die Frage stellt, ob der kurz vor dem Fall vernichtet geglaubte Techno-Core (eine KI-Zivilisation und Erbauer der Farcaster) tatsächlich nicht mehr existiert.

Durch die Farcaster des alten Verlaufs des Tethys entkommen Aenea und Endymion den Schergen des Pax mehrmals, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, ihr Ziel – die Vernichtung des Pax und der Kruziformen als Joch der Menschheit – zu erreichen. Als plötzlich eine neue Instanz eingreift und Silenus‘ Extraauftrag – „… und finde heraus, was der Core im Schilde führt!“ – eine neue Bedeutung erhält …

Kritik

Bei mir wirkt er: Simmons‘ Erzählstil. Am Anfang rätselhaft, langsam einem Höhepunkt zustrebend und dabei an den richtigen Stellen Informationen einstreuend, mit einer spektakulären Klimax und einem etwas beruhigenden Spannungsabfall auf den letzten zwei Seiten. Es ist einfach unglaublich. Sogar jetzt, wo ich dies schreibe, überschüttet mich mein Körper mit Adrenalin, die Herzfrequenz ist aufgeregt hoch.

Mit dem „Fall von Hyperion“ hätte die Saga ein befriedigendes Ende finden können. Oder doch nicht? In „Endymion“ sprüht Simmons wieder nur so von Ideen, allesamt perfekt zum Kontext der vorher erzählten Geschichte um die Pilger und das Weltengebilde von „Hyperion“ passend. Da ist das Shrike, das seinen Meister findet; die Farcaster, die plötzlich doch funktionieren; Widersprüche, die aufgeklärt werden – und nicht zuletzt Gedankengänge zu der unbekannten Macht, die den „Fall“ perfekt gemacht hat mit der Sperrung des Fatline-Raums. Die Tiger, Löwen und Bären der Metasphäre spielen ebenso eine Rolle wie die Entdeckungen des Keats-Cybrids. Aenea, als Jene Die Lehrt vom Pax gefürchtet, scheint Fähigkeiten zu besitzen, die sie selbst bisher nur erahnen kann. Ob uns diese Fähigkeiten im zweiten Teil die großen Antworten bescheren, die wir – nun auch im Nachhinein bezüglich mancher Hyperion-Aussage – so dringend suchen und erwarten?

Es ist ein fesselndes Gedankenkonstrukt, das Dan Simmons mit diesem gigantischen, großartigen Meisterwerk „Hyperion“ und „Endymion“ entworfen hat. Man merkt jetzt wirklich, dass „Hyperion“ zwar für sich allein stehen kann, aber einige offene Enden tatsächlich noch zu verknüpfen sind, was wahrscheinlich in der Wucht des Hyperion-Endes einfach untergeht. Endymion führt uns zu Wahrheiten, die wir nicht in den abwegigsten Träumen hätten erahnen können.

Fazit

Atemberaubend im Zusammenhang mit der Hyperion-Saga; für sich allein stehend komplex und verwirrend. Neue Ideen knüpfen nahtlos an alte Aspekte an, unverstandene oder offene Fäden aus Hyperion finden ihre überraschende Weiterführung. „Endymion – Pforten der Zeit“ ist absolut empfehlenswert und führt uns wieder einmal Dan Simmons‘ große Meisterschaft vor Augen.

Die Autoren

Die Strugatzki-Brüder gelten unumstritten als die besten SF-Autoren Russlands. Viele ihrer Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und zählen zu den bedeutendsten SF-Werken des 20. Jahrhunderts. Arkadi Strugatzki starb im Jahre 1991 – damit endete eine der faszinierendsten Kooperationen der Literaturgeschichte.

Seit Jahrhunderten ist die allgemeine Meinung gefestigt, dass es mit höchster Wahrscheinlichkeit keine außerirdischen Intelligenzen in der Milchstraße gibt. Da geschieht das Unglaubliche: Ein gigantisches Raumschiff erscheint über Thalassa! Die friedliche Idylle wird gestört; als sich herausstellt, dass die |Magellan| eine Million Überlebende von der Erde an Bord hat, steigt die Aufregung ins Unermessliche.

Bis zu diesem Zeitpunkt war bemannte Raumfahrt unmöglich, die Kolonien wurden durch Saatschiffe gegründet, welche die genetische Anlage der Menschen dem Planeten einimpften. Kurz vor der finalen Katastrophe, die Entstehung der solaren Supernova, gelang es irdischen Wissenschaftlern, den Quantenantrieb zu entwickeln, mit dem echte Großraumschiffe realisiert werden konnten. Die |Magellan| ist das erste und einzige Schiff seiner Art.

Die Lage beruhigt sich, als sich herausstellt, dass die Flüchtenden ausschließlich an einigen tausend Tonnen Wasser interessiert sind, die ihren ausgedienten Eisschirm erneuern sollen. Auf einem kleinen Teil des südlichen Kontinents wird eine Eisanlage errichtet, von der aus das Wasser in gefrorenem Zustand in den Raum befördert wird.

Das Zusammentreffen der Thalassier mit den Menschen der Erde gestaltet sich recht unproblematisch, nachdem kulturelle Unterschiede geklärt werden konnten. Die thalassische Ungezwungenheit in Beziehungen birgt die letzten Probleme, als sich eine intelligente Thalassierin in einen Offizier der |Magellan| verliebt und dafür ihren bisherigen Begleiter verlässt. Das Dilemma ist kompliziert, da die „Magellan“ nach Fertigstellung des Eisschildes weiterziehen wird.

Zu allem Überfluss taucht gerade in dieser Zeit eine unbekannte Spezies aus den Meeren Thalassas auf und verbreitet Verwirrung, da es sich anscheinend um nichtmenschliche Intelligenzen handelt …

_Charaktere_

Mirissa ist eine junge Frau, derzeit die intelligenteste und geistig beweglichste Person auf Thalassa. Sie ist glücklich mit ihrem Freund Brant, der ein begabter Techniker und interessanter Mensch ist. Doch nun erscheinen die Fremden von der Erde mit ihrer fremden Kultur. Von ihnen geht eine Faszination aus, der sich Mirissa nicht entziehen kann. In dem Offizier Loren Lorensson vereinigen sich alle faszinierenden Eigenschaften. Mirissa will lernen, und sie will Leidenschaft und ein Kind … Man erfährt viel über die Gefühle und die Gedanken Mirissas, die Beweggründe, die zu der dramatischen Verbindung von ihr und Loren führen, werden einleuchtend dargestellt. Auch wenn man es nicht fassen kann, man weiß, dass sie Brant noch liebt.

Loren Lorensson ist einer der Überlebenden der Katastrophe, die die Erde vernichtete. Dieses Erlebnis hat ihn gefühlskalt werden lassen. Erst die Beziehung zu Mirissa lässt ihn das Ende der Erde verkraften. Brant gegenüber verhält er sich schuldbewusst, ist sich jedoch klar, dass die Verhaltensweisen der Thalassier nicht seinem erlernten Wissen von der Erde entspricht. Man glaubt Loren, dass er einerseits ein Kind mit Mirissa haben will, andererseits seine Plicht der |Magellan| gegenüber erfüllen muss.

Brant ist ein ungeduldiger Thalassier, der sich trotzdem verständnisvoll aus der Beziehung zu Mirissa zurückzieht. Man erkennt, dass er Mirissa noch immer liebt, doch ihr zuliebe zeitweise verzichten kann.

Kumar ist der Bruder Mirissas. Er ist nicht ehrgeizig, nicht so intelligent wie seine Schwester, aber ein angesehener Bürger Thalassas. Loren und er verstehen sich prächtig, und er rettet Loren das Leben, zu einem hohen Preis …

_Konfliktpotenzial, Spannung, Unterhaltung_

Der Roman beginnt langsam und sacht, man lernt die Hauptpersonen Thalassas kennen. Ein erster Einbruch erfolgt durch das Erscheinen der Magellan, darin erwartete ich eine stetig steigende Konfliktsituation. Die dramatische Entwicklung der Beziehung zwischen Loren, Mirissa und Brant hielt ich anfangs für schmückendes Beiwerk. Dabei ist genau das die Quelle des Konflikts, der durch den Roman gelöst werden soll. Die Beziehung einer Frau zu einem Sternfahrer, wobei beiden klar ist, dass er nach kurzer Zeit weiterreisen wird und es kein Wiedersehen geben kann. Über Funknachrichten kann er nach seiner Tiefschlafreise das Altern seiner Liebe nacherleben …

Der Konflikt um die Magellan ist sehr zurückhaltend beschrieben und führt zu wenigen Höhepunkten. Einige Spannung entsteht durch das Auftauchen der Skorps (der nichtmenschlichen Intelligenzen), aber auch diese Verbindung dient nur der Vertiefung der tragischen zwischenmenschlichen Situation von Loren und Mirissa.

Leider hat Clarke das hohe Konfliktpotenzial (in drei Stufen angelegt) nicht ausgeschöpft. Der Roman plätschert vor sich hin, nie so langweilig, dass man ihn weglegen müsste (immerhin gibt es interessante Fragen zum Kontext, die man beantwortet haben will), aber auch nie so mitreißend, dass man nicht aufhören könnte zu lesen. Ich hätte mir gewünscht, dass Clarke der Skorp-Thematik mehr Gewichtung hätte zukommen lassen. Zum Ende des Romans erhalten sie noch eine kurze, unaufgelöste Bemerkung, die erneuten Konflikt prophezeit. Leider werden wir das wirkliche Ende nie erfahren.

Von diesem Gesichtspunkt aus hat Clarke doch wieder einen guten Griff getan: Der Roman hat ein relativ offenes, für Fantasie freies Ende.

Mit Kumar stirbt die einzige Person in dem Roman, und sein Ende ist wirklich ergreifend geschildert in seiner Ausweglosigkeit und Tragik. Damit löst sich der Konflikt auf, treibt die Geschichte einem Ende zu, doch konnte ich nicht in meiner Trauer als Leser schwelgen, denn kurz werden zum Schluss noch die Schicksale anderer Aspekten angedeutet.

_Fazit_

Das Buch liest sich entspannt und unterhaltsam, in einigen Teilen geht Clarke meiner Meinung nach zu wenig in die Tiefe, andererseits schafft er es sehr gut, ergreifende Szenen zu schildern. Zum Beispiel die namengebende Szene zum Schluss, wo mit der alten Musik der zerstörten Erde das Ende der direkten Beziehung zwischen Magellan und Thalassa seinen Anfang nimmt.

Das Buch hat mich emotional berührt, auch wenn ich nicht völlig befriedigt von seinem Inhalt bin und einige Fragen offen bleiben. Trotzdem möchte ich es jedem empfehlen, der gute Unterhaltung ohne Action, Mord und Totschlag genießen möchte.

Taschenbuch: 286 Seiten

www.heyne-de

|Zwischen den Ränken der Berliner Patrizier und dem Schwarzen Tod versucht ein Mann sein Glück zu finden.|

_Der Autor_

Rainer Castor wurde 1961 in Andernach geboren und wurde gelernter Baustoffprüfer, bevor er seine schriftstellerische Laufbahn begann. Seine erste Veröffentlichung war innerhalb der Perry-Rhodan-Serie, für die er mittlerweile hauptberuflich tätig ist. Vorwiegend veröffentlichte er Science-Fiction-Romane; „Der Blutvogt“ ist sein erster historischer Roman.

_Inhalt_

Um 1350 tobte die Pest in Deutschland, und der junge Martin Stockmann wird zum Scharfrichter, zum Blutvogt, der Doppelstadt Cölln-Berlin ernannt.

Die Patrizier der Stadt sind in zwei Lager gespalten: Während die einen für den amtierenden Markgrafen Woldemar einstehen, halten sich die anderen an den ehemaligen Markgrafen Ludwig, der nach Woldemars scheinbarem Tod eingesetzt, aber nach mehreren Jahren abtreten musste, da Woldemar wieder auftauchte und seinen Anspruch geltend machte. Noch musste geprüft werden, ob es der „echte“ Woldemar war, doch solange verfügte er bereits wieder über sein Amt.

So kommt es zu dauernden Zwistigkeiten in Berlin, und der neue Blutvogt gerät zwischen die Parteien. Er ist zuständig für Latrinen, Scharfgericht inklusive der |Peinlichen Befragung| sowie für den Polizeidienst und die Prostitution.

Bei seinem Eintreffen in Berlin rettet er dem Lübecker Kaufmann Zirner das Leben und steht fortan in dessen Gunst, woraus sich endlich eine Freundschaft entwickelt. Nach Stockmanns Heirat mit der jungen Witwe des verstorbenen Scharfrichters gelingt es Zirner und anderen Gönnern unter den Berliner Ratsherren, den Blutvogt zum Bürger zu ernennen.

Zwar versprechen sich einige Patrizier viel von Stockmann, wollen ihn für ihre Ränke vor den Karren spannen, doch dieser ist zu klug und umtriebig; er bleibt sein eigener Herr. Immer weiter steigt er im Ansehen der Bürger, das Glück scheint vollkommen. Da erscheint ein Bruder der ansässigen Franziskaner und beginnt mit Stockmann eine freundschaftliche Beziehung, während der Martin Lesen und Schreiben lernt und weiter in der Kunst des Heilens geschult wird. Der Mönch Michael eröffnet ihm, dass er eine Vision hatte, nach der Stockmann zu etwas Höherem bestimmt sei …

Inzwischen kommt es zu offenen Zwistigkeiten zwischen den politischen Parteien, und Martin zieht den Hass der Familie Kremer auf sich und seine Frau. Als es zu einem Anschlag auf den Markgrafen kommt, gelingt es Stockmann, Woldemars Frau von einer tödlichen Verwundung zu heilen. Und trotz seiner folgenden Ernennung zum Hospitalmeister, was ihn von seinem Posten als Scharfrichter befreit, versinkt Stockmann immer tiefer im Drogenkonsum und in zum Teil schrecklichen Visionen, die schließlich ihre Erfüllung finden, als die Pest halb Berlin entvölkert und im Zuge dessen sein ärgster Widersacher, Markus Kremer, zum vernichtenden Schlag ausholt. Stockmann findet Zuflucht in seinen Visionen und auf der Suche nach dem |Heiligen Gral| …

_Kritik_

Castors Stil spaltet die Leserschaft in zwei Lager: Seine ausschweifende Art, Hintergrundinformationen einzustreuen und Details über zersplitterte Dialoge, Monologe oder Gedanken seiner Protagonisten darzustellen, findet Anklang oder führt zur Langeweile. Dabei sind seine Ideen durchaus fesselnd, nur könnte eine etwas straffere Gestaltung zu doppelter Spannung verhelfen.

So versucht er auch im „Blutvogt“, geschichtliche Zusammenhänge in unterbrechenden Gedanken unterzubringen. Darunter leiden vor allem im mittleren Teil der Erzählfluss und die Spannung, denn nach dem stetigen Aufstieg des Blutvogts im ersten Teil muss ein umso steilerer Fall erwartet werden, und der mittlere Teil zögert diesen Fall hinaus und quillt über von Daten und Hintergründen.

Die Einbindung eines mythischen Aspekts in die Handlung, eben der Heiligen Gral und die Tempelritter, macht aus dem Roman eine Mischung aus historischem und phantastischem Roman. So ist Bruder Michael ein ehemaliger Tempelritter, der die Zerschlagung seines Ordens als Jüngling miterlebte und in letzter Diensterfüllung den Ring eines Templers aus dem Inneren Kreis sowie einige diesbezügliche Literatur in Sicherheit bringt. In den Ring soll ein Stück des Grals eingefasst sein, und bei seinem Tod übergibt Michael den Ring an den Blutvogt, der sich seiner Aufgabe stellen soll.

Die Zeit nach Stockmanns tiefem Fall liest sich verwirrend und abgedreht; hier scheint der Protagonist in ständigem Drogenrausch gefangen zu sein, auf der Suche nach seinem Widersacher Markus Kremer. In seinen Visionen erlebt er Dinge, die nur einem kranken Geist einfallen können, aber dazwischen finden sich Bilder, die zur Wahrheit werden. Wo ist hier die Grenze zwischen Wahnsinn und Vision? Ist des Blutvogts letztes Opfer Teil einer wie auch immer gearteten „göttlichen Eingebung“ oder ist sein Geist verkommen zwischen Drogen und weltlichem Unglück?

Wo im ersten Teil die Spannung aus der Schilderung einer uns mittlerweile fremden Welt zwischen Hurerei, Völlerei und Gottesgläubigkeit gezogen wird, in der ein junger Mann seinen Weg entgegen aller Unbill findet, da kommt sie im letzten Teil aus der Schilderung eines verwirrten Geistes auf der Suche nach einem Mythos, der für einige Menschen vielleicht wahr geworden ist, und aus dem tragischen Schicksal, das unausweichlich auf den Blutvogt zukommt.

Dagegen bleibt der mittlere Teil, in dem Martin Stockmann scheinbar sein Ziel erreicht und sein Glück gefunden hat, etwas blass. Als Leser weiß man genau, dass dieser Zustand nicht anhalten kann, dass es zum Fall kommen muss. Doch kapitellang zieht sich dieser Abschnitt dahin mit der Schilderung geschichtlicher Zusammenhänge und Martins Schulung bei Bruder Michael bei gleichzeitiger Steigerung seines Drogenkonsums. Hier wird eindeutig, wie der Fall eingeleitet werden wird, doch muss man sich erst durch einige Seiten kämpfen, die zwar interessant in den recherchierten Daten sind, den Handlungsstrom aber abreißen lassen und die Geduld des Lesers stark strapazieren. Mit dem Eintritt der Pest fängt Castor die Spannung wieder ein und führt recht rasant zu einem unausweichlichen Ende.

Im Anhang findet sich eine ausführliche Beschreibung der Stadt Cölln-Berlin mit Skizze sowie eine ausführliche Erklärung der verwendeten altdeutschen Wörter.

_Fazit_

Trotz einiger Längen im Mittelteil ein durchaus spannendes, unterhaltsames Stück historischer Literatur, das vor allem im letzten Abschnitt mit mythischen Aspekten konfrontiert. Leider ahnt man schon lange, wie Martins Karriere zu Ende geht; im ersten Teil wundert man sich zeitweise über den Steilen Aufstieg und das erfüllte Glück des Protagonisten. Insgesamt ein guter Roman, den ich jedem Freund von mittelalterlicher Geschichte empfehlen möchte.

Teil 1: Die Narbe

Die schwimmende Stadt Armada, zusammengestückelt aus einer unüberschaubaren Zahl großer und kleiner Schiffe und Wracks, gezogen von den gewaltigen Kräften des Avanc, einer inselgroßen Kreatur aus den Tiefen der Meere Bas-Lags – auf der Suche nach der Narbe, der mythischen Wunde der Welt, Quell einer magischen Macht …

Der Autor

China Miéville wurde 1972 in England geboren. Nach Abschlüssen in Sozialanthropologie und Wirtschaft unterrichtete Miéville in Ägypten. Während sein für mehrere Awards nominierter erster Roman „King Rat“ noch leer ausging, wurde „Perdido Street Station“ mehrfach ausgezeichnet (unter anderem mit dem Arthur C. Clarke Award und dem Kurd-Laßwitz-Preis). Nach „Perdido Street Station“ ist „The Scar“ (deutsch: „Die Narbe“, „Leviathan“) sein zweiter Roman aus der phantastischen Welt Bas-Lag.

Inhalt

Die Wissenschaftler Armadas haben es geschafft, den Avanc, das Wesen aus dem Raum zwischen den Realitäten, mit thaumaturgischen Kadabras und der Hilfe eines von der Linguistin Bellis Schneewein übersetzten Buches zu ködern und als Zugtier für die Piratenstadt einzuspannen. Nie zuvor durchstreifte Armada die Meere Bas-Lags mit dieser Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit, wie es ihr nun die Beherrschung des Giganten gestattet.

Und die mächtigste Führungsgruppe hat weitere Ziele. Sie gibt sich nicht mit der neuen Beweglichkeit zufrieden, sondern strebt nach größerer Macht, die sie an der unnatürlichen Wunde der Welt zu finden hofft. Dort, so sagen die Legenden und Mythen, seien die Naturgesetze aufgehoben, es herrsche ein Zustand der Possibilitäten, die je nach Grad ihrer Wahrscheinlichkeit zu tausenden parallel existieren – selbst widersprüchliche Zustände.

Doch werden der Bevölkerung Armadas die Fakten vorenthalten und sie wird über die wahren Ziele getäuscht. Der Brucolac, stärkster Gegner des Plans, probt die Meuterei, als sich fremdartige Wesen in den Konflikt einschalten. Mit ihrer Hilfe erhofft er sich eine Wendung der Stadt, zurück zu ihrem Alltag als Piratenstadt. Die Fremden handeln dabei nicht uneigennützig: Sie wurden von einem Mann betrogen und beraubt, der sich seit dem Überfall Armadas auf die Terpsichoria (siehe: „Die Narbe“) an Bord Armadas befindet. Ihm und dem Diebesgut gilt ihr Trachten. Und so kommen die Fremden und der Brucolac, Herr der Vampire, in ihr verhängnisvolles Geschäft. Nicht verhängnisvoll für die Fremden, denn sie sind wahrlich zu fremdartig …

Kritik

Es ist nicht einfach, ein Buch zu besprechen, das als zweiter Teil eines in der Originalsprache einzelnen Romans erschien. „Leviathan“ knüpft nahtlos an die Geschehnisse in „Die Narbe“ an. Guter Zeitpunkt, um ein Wort über die Titel zu verlieren. In der Narbe wurde sie selbst höchst verschwommen und indirekt erwähnt, dort ging es eher um die Köderung des Avanc, der ein wahrer Leviathan ist. Andersherum richtet sich der Blick im vorliegenden Buch, das den Titel „Leviathan“ trägt, immer stärker auf die Narbe, die Kluft in der Welt. Da hat wohl jemand die Titel vertauscht? Passend dazu die entsprechenden Klappentexte, die jeweils dem anderen Buch besser stehen würden.

Genug davon.

Bellis Schneewein erlebt eine herbe Enttäuschung. Alle Aktionen, alles, was sie anderes tut als die anderen Bewohner Armadas, ist geplant, sie wird von den einzelnen Machtgruppen manipuliert. Da ist beispielsweise Silas Fennek, der ihr von der großen Bedrohung ihrer Heimatstadt New Crobuzon berichtete und sie auf die gefährliche Reise zur Anopheles-Insel schickte, um eine Nachricht, eine Warnung rauszuschmuggeln. Jetzt erfährt sie über deutliche, blutige Zeichen (eine gnadenlose Schlacht auf den Meeren), dass Fennek nur sein Wohl im Auge hatte und die Flotte New Crobuzons gegen die Piratenstadt gelenkt hat. Bellis beichtet sogar entsetzt und wird von jenen ausgepeitscht, die sie in ähnlicher Weise benutzen, um eine Meuterei anzuzetteln. Als ihr das klar wird, erinnert sie sich, „[…] was sie in Douls Augen gelesen hat. Wieder ein Werkzeug, denkt sie, fassungslos und staunend. Wieder ausgenutzt[…]“.

Und trotz dieser Erkenntnis führt sie den eingeschlagenen Weg zu einem Ende, denn es ist der einzige Weg für sie zurück. So stellt sich das ohne viel Drumherum dem Leser dar, denn die bildgewaltige Sprache Miévilles hält sich mit einengenden Details zurück. Subtil entwirft er das Bild der Welt, die Charaktere entwickeln sich mit jeder Seite und werden deutlicher. Die kleinen Details erzeugen ein Gefühl für den Zustand, das Wesen, die Philosophie dieser Welt, die in ihrer Gesamtheit noch immer anders ist, faszinierend anders.

Während Bellis Schneewein in der „Narbe“ wichtige Erkenntnisse gewann und die Expedition voran trieb, ohne es wirklich zu wollen, tritt sie jetzt mehr in den Hintergrund, hat ihre Aufgabe erfüllt, ist nutzlos. So lassen die Herrscher ihre Werkzeuge fallen und schaffen sich damit eine große Gegnerschaft, die sich brodelnd zurückhält, bis es zum Eklat kommt. Aber Bellis bleibt weitgehend außerhalb der Masse, wird von hintergründigen Spielern manipuliert und protegiert. Fühlt sich schlecht dabei, wenn sie kleine Splitter des Intrigenpuzzles zusammensetzt. Aber ihre Intention ist klar: Sie will weg, keine Abenteuer an der Narbe, keine Reise mit dem Avanc, aber auch keine Piraterie mit Armada. Eigentlich will sie nach Hause.

Fazit

Die Welt Bas-Lag erhält mit jeder Seite mehr Tiefe, mehr Charakter, mehr Farbe. Mehr Hintergrund. Miéville entwirft eine neue Dimension der Phantastik, fern von Tolkiens Mittelerde oder der um Realismus bemühten Science-Fiction großer Space-Operas. Bas-Lag ist wie ein neuer, bisher unentdeckt gebliebener Winkel im Spektrum phantastischer Erzählkunst. Verständlich, dass der Autor mit neuen Geschichten ihre Reize auszuloten versucht. Und sehr begrüßenswert. Mit „Die Narbe“ und „Leviathan“ hat er eine neue Facette dieser Welt offenbart und Ansätze geliefert, die vermuten lassen, dass es hier noch viel zu entdecken gibt. Miéville ist einer der bedeutendsten Phantasten unserer Zeit.

China Miéville wurde 1972 in England geboren. Nach Abschlüssen in Sozialanthropologie und Wirtschaft unterrichtete Miéville in Ägypten. Während sein für mehrere Awards nominierter erster Roman „King Rat“ noch leer ausging, wurde „Perdido Street Station“ mehrfach ausgezeichnet (unter anderem mit dem Arthur C. Clarke Award und dem Kurd-Laßwitz-Preis). Nach „Perdido Street Station“ ist „The Scar“ (deutsch: „Die Narbe“ & „Leviathan„) sein zweiter Roman aus der phantastischen Welt Bas-Lag.

Bellis Schneewein ist eine meisterhafte Linguistin aus New Crobuzon, der mächtigsten Stadt Bas-Lags. Auf der Flucht vor Schwierigkeiten mit den Behörden, die aus den Geschehnissen rund um „Die Falter“ resultieren, heuert sie auf dem erstbesten Schiff an, das die Gestade New Crobuzons verlässt: Die Terpsichoria.

Da trifft es sie doppelt hart, als das Schiff von einem übergeordneten Befehl zurückbeordert wird. Und trotzdem kann sie sich nicht über die Piratenattacke freuen. Das Schiff wird trotz seiner augenscheinlichen Überlegenheit gekapert und entführt, Zielort ist Armada, die schwimmende Stadt. Ein faszinierendes, uraltes Konstrukt aus Schiffswracks und seetauglichen Schiffen, fest verbunden und über Stege und Straßen begehbar, Wohnort von hunderttausenden von Menschen, Remade, Kaktusleuten, Khepri und anderen Bewohnern der Welt. Hier herrschen andere Gesetze, es gibt keine Sklaven, sogar die Remade (thaumaturgisch veränderte Wesen, in ihrer Heimat bestraft und versklavt) sind anerkannte Bürger.

Einerseits froh, der Heimkehr und damit weiteren Verfolgung entkommen zu sein, hat Bellis andererseits Heimweh und plant die Flucht, zumal den |gepressten| Bewohnern Armadas eindeutig klar gemacht wird, dass sie hier ihr Leben beschließen würden und aus Sicherheitsgründen niemals heimkehren könnten.

Und in den Tiefen des Ozeans wartet ein Wesen, unvorstellbar gigantisch und erschreckender Mythos aller Kulturen. Durch ihre Übersetzertätigkeit erfährt Bellis von einer Planung, die diesen Avanc zu fangen vorsieht, ein unmögliches Unterfangen, möchte man meinen: Unter Armadas Schiffen harren riesige Ketten, ein Glied über hundert Meter lang, ihrer Bestimmung als Zaumzeug für die Kreatur. Aber die größte Bedrohung geht von einer anderen Seite aus. Tödliche Gefahr schwebt über New Crobuzon, und Bellis sucht verzweifelt nach einem Weg zur Warnung, entgegen der strikten und interesselosen Vorschriften Armadas …

Schon der zweite Satz im Abschnitt Inhalt mag abschreckend wirken, scheint er doch die Kenntnis des ersten Bas-Lag-Romans von Miéville vorauszusetzen. Dieser Eindruck täuscht. Es sind keinerlei Kenntnisse über Miévilles bisheriges Werk nötig; jene Erwähnung über die Ereignisse in „Perdido Street Station“ sind für den Roman wenig von Belang und liefern befriedigend die Erklärung für Bellis‘ Flucht. Für Leser der PSS stellen sie ein Gimmick dar, denn man erinnert sich an Einzelheiten, die hier unerwähnt bleiben. Andere, wichtige Details, wie beispielsweise das Remaking, werden bildreich und schnell verständlich eingeführt, ohne jedoch jene zu langweilen, denen sie bekannt sind.

Der Autor bewältigt also die Gratwanderung zwischen Erklärungsbedarf für Neuleser und Geduld der anderen bravourös. Seine anschaulichen Beschreibungen lassen trotz ihrer Detailgenauigkeit unendlichen Platz für eigene Spekulationen und Vorstellungen, so dass die Protagonisten ihr Leben eingehaucht bekommen, ohne dem Leser vollendete Darstellungen vorzuschreiben. Und kann man sich überhaupt alles und jedes vorstellen? Soll man das können? Leben nicht gerade unvorstellbare Dinge wie Kettenglieder in Schiffsgröße von ihrer Unvorstellbarkeit? Die Fremdheit der Welt durch die Verschmelzung primitiven Mittelalters mit phantastischer Wissenschaft, der Thaumaturgie und dampfkesselbetriebener KI?

Auch wenn im ersten Abschnitt die Handlung einfach und langsam erscheint, packt die Spannung den Leser beim Genick, so dass Herz- und Atemfrequenz steigen und der Adrenalinausstoß zu zittriger Erwartung führt. Dass man das Buch nicht mehr weglegen kann/will. Dass vielleicht die Hände feucht werden und man verschmilzt mit den Gedanken und Gefühlen der Charaktere. Die Atmosphäre, gefährlich, spannend, mysteriös und – hm, unbeschreiblich; diese Atmosphäre ist vollkommen.

Und wieder neue, unbekannte, fremdartige Geschöpfe. Wie die Anopheles, deren Name treffend der irdischen Malariamücke entlehnt ist. Ihr Schreckensregime: Das Malariale Matriarchat. Oder die Kustkürass, menschliche Wesen mit stark gerinnendem Blut, die sich durch Schnittwunden stahlharte Schorfpanzer modellieren und durch Schnittwaffen kaum zu töten sind … Diese Welt lebt, sie hat eine wundervolle Gegenwart, eine atmende Vergangenheit und eine ungewisse Zukunft, und man erfährt bruchstückhaft und wie selbstverständlich Einzelheiten, die das Bild vertiefen und strukturieren. Und noch so vieles liegt verschüttet in den weiten Meeren, ist in Vergessenheit geraten und harrt eines Zufalls, um in irgendeiner Form Einfluss auf die Gegenwart zu nehmen.

Da „Die Narbe“ das erste Bruchstück eines für die deutsche Bibliothek gesplitterten Romans ist, gibt es nur ein Teilende – noch nicht durchschaubare Einzelheiten wie die unheimlich mächtigen Wesen aus den Tiefen des Meeres schlagen eine Spannungsbrücke zum nächsten Fragment: „Leviathan“.

Ohne ein endgültiges Fazit ziehen zu können, hat mir der Roman doch sehr gut gefallen. Nur frage ich mich, woher er seine Bezeichnung hat? Auf dem Umschlag steht: Es ist die Suche […] nach einer massiven Wunde in der Welt, einer Quelle unvorstellbarer Macht und Gefahr: der Narbe …

Erwartungsgemäß müsste also diese Narbe ein deutlicher Bestandteil des Romans sein, dem ist aber nicht so. Sie wird nicht einmal als Narbe erwähnt, und insgesamt nur verschlüsselt angedeutet. Hier hätte ich mir einen anderen Namen gewünscht.

„Die Narbe“ ist empfehlenswert für jeden Phantastik-Begeisterten und Freund spannender Geschichten. Und dank seiner Unabhängigkeit von „Perdido Street Station“ tatsächlich für jedermann/jederfrau ohne Vorkenntnisse genießbar!

|Mord an einem 17-Jährigen. Dazu ein Keller voll wertvoller Weine. Doch leider kein Raubmord, wie Kommissar Waldmeister feststellt. Und leider kein gewöhnlicher Fall, denn der Junge ist Sohn eines einflussreichen Reeders. Außerdem ist da noch der alte Schlüssel in der Flasche … Wo ist das Motiv?|

_Der Autor_

Norbert Klugmann, Jahrgang 1951, ist Autor zahlreicher Kriminalromane, von denen „Beule oder wie man einen Tresor knackt“ und „Vorübergehend verstorben“ verfilmt wurden. Mit „Rebenblut“ hat der Hamburger seine Reihe „weinhaltiger“ Marchese-Krimis im |Gmeiner|-Verlag gestartet, „Schlüsselgewalt“ soll nicht der letzte sein …

_Inhalt_

Im Weinkeller des Weinliebhabers Grünfeldt wird die Leiche des jungen Felix von Oldenburg, Sohn eines bekannten Lübecker Reeders, gefunden. Zufällig wohnt der Marchese, ein sehr guter Freund von Grünfeldt und legendärer Weinkenner, derzeit bei seinem Freund in Lübeck. Als er morgens erwacht, findet er auf seinem Tisch eine Flasche Wein, in der sich ein alter Schlüssel befindet.

Auf der einen Seite die Polizei um Kommissar Waldmeister, der das öffentliche Interesse an Felix‘ Mord fürchtet, auf der anderen Seite der Marchese, der sich auf eigene Faust an die Ermittlungen macht und der Konkurrenz die Sache mit dem Schlüssel vorenthält. So scheint der Marchese schnell Oberwasser zu gewinnen und kommt auf die Spur eines uralten Hanse-Geheimnisses, zu dem vier gleich alte Schlüssel führen. Waldmeister verkriecht sich schnell in einer Affäre mit der Freundin von Phillip, der seit dem Mord an seinem Freund Felix verschwunden ist. Und irgendwo lauert ein Popstar, auf der Suche nach außergewöhnlichen Weinen.

Obwohl der Marchese schnell an den zweiten Schlüssel gerät, scheint es keine logische Verbindung zu dem brutalen Mord zu geben. Trotzdem gräbt er sich weiter in die Vergangenheit mit seinem untrüglichen Instinkt, dort die entscheidenden Hinweise zu finden. Und tatsächlich fördert er eine Geschichte zutage, die aus den letzten Tagen der Hanse nach der Gegenwart greift:

|»Kennt ihr diese blöden Krimis, wo sie bis zur letzten Seite nach einem Motiv suchen …?«|

Und das Motiv ist wirklich überzeugend …

_Kritik_

|»Heute stieß er sich nicht den Kopf. Daran erkannte er, dass er im Begriff war, sich im Keller wie zu Hause zu fühlen …«|

Ein guter Anfang ist schon die halbe Miete, hört man manchen sagen, der sich auskennt. Klugmann hat einen sehr fesselnden Anfang zustande gebracht – nicht unbedingt von Inhalt und Spannung her, sondern stilistisch. Und so geht es weiter, ständig reißt er den Leser mit seinen plötzlichen Orts-, Zeit- und Personenwechseln … nicht aus dem Lesefluss. Wenn man könnte, würde man lesen, bis die Geschichte endet. Leider machen hier andere Bedürfnisse manchmal ihre eigenen Gesetze. Nein, er reißt uns mit, tiefer in die Geschehnisse hinein, beleuchtet den roten Faden aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Hilfe verschiedener Charaktere, die jeder für sich einzigartig und völlig glaubwürdig sind.

Manchmal, vor allem bei Absätzen und Szenenwechseln, die durch ihr perfektes Zusammentreffen mit dem Seitenwechsel gestalterisch unbemerkt kommen, ist es im ersten Moment verwirrend und erfordert höhere Konzentration: Wenn ähnliche Stimmungen gezeichnet werden oder aber gänzlich andersartige Ereignisse in den Vordergrund treten.

Schön ist die Darstellung von Charakterzügen und geschichtlichen Hintergründen zur Hanse, deren Hinterlassenschaften – ob von alten Familien verwaltet oder zeitweise verschollen – gerade in der heutigen Kommerzgesellschaft wieder Einfluss gewinnen könnten. Jahrhundertelange Pflege der Traditionen steht vor dem Ende, wenn die menschliche Gier geweckt wird.

Bei dieser sehr guten Leistung kommt es ein leider klischeehaft daher, wie Kommissar Waldmeister als Junggeselle erstens sich seiner Kollegin gegenüber wie ein Macho verhält und zweitens während der Ermittlungen mit der Freundin von Phillip anbandelt. Man erfährt in einigen Szenen aus Waldmeisters Gedanken, wo seine wahren Interessen liegen:

|»Da irrst du dich, Mädchen! Ich bin dazu da, dass du wach bleibst – die ganze Nacht!«|

So bleibt es auch nicht aus, dass Waldmeister über seine erotischen Fantasien die Ermittlungen aus den Augen verliert – bis sich herausstellt, dass Beheshta, seine kleine Gespielin, nicht ganz so harmlos ist, wie sie aussieht.

Die beiden alten Männer (Grünfeldt und der Marchese) haben nichts gegen den Tod einzuwenden. Nur ist es ihnen zuwider, dass ein Jugendlicher, der sein ganzes Leben vor sich hat, ermordet wurde. Vielleicht kann man so erklären, dass es in den letzten Kapiteln des Buches zu blutrünstigen Szenen kommt, dass es sogar brutale Folterungen – gerade auch im Zeichen des Guten – gibt. Eine Frage stellt sich mir in diesem Kontext: Der millionenschwere Popstar, von einem Profikiller attackiert und misshandelt, zieht mit einer Horde von Amateuren los – warum engagiert er keine Profis?

_Fazit_

Trotz mancher verwirrender Eingriffe ein hervorragend unterhaltender Roman mit nachvollziehbarer Handlung und realistischen Charakteren; der Autor bindet jeden wie hingeworfen erscheinenden Gedanken gekonnt in den Kontext ein, so dass sich alle handlungsrelevanten Fragen wie von selbst beantworten. Die oben erwähnten Mängel schmälern das Lesevergnügen nur marginal und sollten nicht als Kaufkriterien angesehen werden. Insgesamt ein sehr empfehlenswerter Roman, sowohl für hansegeschichtlich Interessierte und Krimifans als auch einfach zur Unterhaltung.

|Weitere Informationen unter http://www.gmeiner-verlag.de/ |

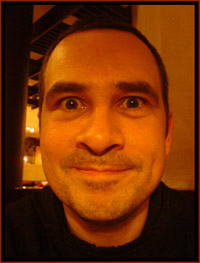

Das Gespräch wurde Ende Mai geführt. Weitere Informationen zum Autor finden sich im Internet auf http://www.marrak.de.

Buchwurm.info:

In den letzten Jahren gab es zwei sehr erfolgreiche Romane von dir. Im Rückblick auf „Lord Gamma“ und „Imagon“: Hättest du den großen Erfolg der beiden Romane erwartet?

Michael Marrak:

Was „Lord Gamma“ betrifft: Nein. Ich hatte lediglich gehofft, dass sich deutlich mehr Leute für das Buch interessieren würden als die wenigen hundert Stammleser, die ich damals (in meiner Kleinverlagszeit) noch hatte. Die „Lord Gamma“-Originalauflage im Shayol-Verlag betrug gerade mal 300 Exemplare. Davon, dass der Roman zwei Jahre später als Buchtipp des Monats bei Lübbe veröffentlicht werden würde, träumte ich zu dieser Zeit noch nicht einmal. Im Mai 2002 erschien „Lord Gamma“ schließlich in fünfstelliger Auflage als Lübbe-Taschenbuch, und bereits im Startmonat verkauften sich knapp 4000 Exemplare. Erst da dachte ich: Oha, das könnte interessant werden …

Allerdings wehre ich mich gegen den Trugschluss, „Imagon“ und „Lord Gamma“ seien Erfolgsbücher, nur, weil ich für sie einige Preise erhalten habe. Erfolg hat nichts mit einem (zumal undotierten) SF-Literaturpreis zu tun. Erfolg rechnet sich in meiner jetzigen Situation als freier Schriftsteller einzig und allein durch Absatzzahlen und darüber, ob ein Buch für den Verlag rentabel ist oder der Autor schlicht und einfach seine Vorschüsse nicht einspielen kann, weil sich seine Bücher nicht verkaufen.

Das Schlimmste, was mir als Autor bei einem großen Verlag wie Lübbe passieren könnte, wäre, dass ich bei den Buchhaltern den Makel eines Autors bekomme, der seine Garantiesumme nicht wert ist. Seine Vorschüsse einzuspielen ist wichtiger als jeder eventuelle Preisgewinn eines Kurd Laßwitz oder was auch immer. Zumal sich die deutschen SF- und Phantastikpreise definitiv noch nie groß auf die Verkäufe ausgewirkt haben. Also bitte einem Buch nicht sofort einen Erfolgsstempel aufdrücken, nur weil „Literaturpreis“ draufsteht.

Buchwurm.info:

Was dachtest du, als „Lord Gamma“ rechtzeitig zum Kurd-Laßwitz-Preis nicht mehr lieferbar war?

Michael Marrak:

Ich habe mich geärgert. Bei der Preisverleihung in Dresden gab es das Novum, dass ein Phantomroman ausgezeichnet wurde: Die Originalauflage war vergriffen, die Neuauflage noch nicht erschienen. Zwar war damals bereits das Taschenbuch bei Lübbe geplant, aber bis zur Wiederveröffentlichung war es noch fast ein Jahr hin. Ich fürchtete, dass sich bis dahin kaum noch jemand an das Buch erinnern würde. Glücklicherweise war das am Ende nicht der Fall. Das Buch kletterte z. B. bei Amazon.de innerhalb weniger Tage bis auf Verkaufsrang 4. Ich war völlig baff, fand mein Buch plötzlich in Konkurrenz zu Romanen von Henning Mankell, Tom Clancy, Ken Follett und dem Dalai Lama. Das dauerte zwar nur zwei oder drei Wochen, begeisterte mich aber dermaßen, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes zum Ranking-Surfer mutierte …

Buchwurm.info:

„Abydos“ ist der Arbeitstitel deines kommenden Romans. In welche Richtung wird es diesmal gehen, nach den zwei sehr unterschiedlichen Vorgängern? „Lord Gamma“ ist erstklassige Science-Fiction, „Imagon“ eine Mischung aus SF und Wissenschaftsthriller, wobei man ihm eine deutliche Horror-Komponente nicht absprechen kann – Was kommt als Nächstes?

Michael Marrak:

Ein recht umfangreicher, phantastischer Roman, den ich aus dem Stehgreif nur sehr schwer definieren kann. Es ist ein Synergy-Projekt – ein Crossover aus SF, Phantastik, Horror und Wissenschafts-Thriller mit einem deftigen Schuss Religion und altägyptischen Mythen. Ich tue mich mit dem Einordnen des Stoffes ein wenig schwer, doch man könnte ihn vielleicht als eine Mischung aus Ian McDonalds „Necroville“, Farmers „Flusswelt der Zeit“ und einer sehr modernen Version von Dantes „Göttlicher Komödie“ beschreiben – falls irgendjemand Wert auf derartige Vergleiche legt. „Abydos“ ist nicht ganz so hysterisch wie „Lord Gamma“, aber auch nicht mehr so kalt und bedrückend wie „Imagon“. Es wird – schon allein aufgrund des Handlungsumfeldes – ein sehr zynischer Roman mit einer gesunden Portion an schwarzem Humor … und knietief Blut … 😉

Buchwurm.info:

Abydos ist eine heilige Stadt in Ägypten, ihr wichtigstes Gebäude ist der Sethos-Tempel. Laut Legende hatte in Abydos die Auferstehung des Gottes Osiris stattgefunden, dessen Kopf hier begraben wurde. Ist „Abydos“ vielleicht doch nicht nur Arbeitstitel?

Michael Marrak:

Doch, im Grunde schon. Die Stadt wird lediglich hin und wieder unter ihrem alten ägyptischen Namen Abdju erwähnt (Abydos ist der Name, den die Griechen der Stadt gaben – wie auch der Großteil aller uns bekannten ägyptischen Namen und Begriffe erst von den Griechen geprägt wurde). Die antike Tempelstadt Abydos ist die einstige Heimat einer meiner Hauptfiguren und kommt u. a. in einer Rückblende vor, besitzt im Roman jedoch keine tragende Rolle. Der tatsächliche Romantitel erinnert mehr an eines der fünf Bücher Moses …

Buchwurm.info:

Die Erwartungen der Leser (und Redaktionen) bezüglich „Abydos“ sind durch deine bisherige Leistung sicher enorm. Belastet dich diese Erwartungshaltung?

Michael Marrak:

Nein, eigentlich nicht. Ich ziehe, wie es so schön heißt, mein Ding durch. Die einzige Belastung, die enorm ist, ist mein weiterhin schmerzendes Handgelenk. Leider hat die Operation vor anderthalb Jahren nicht die erhoffte Verbesserung gebracht. Aber das ist eine andere Geschichte.

Buchwurm.info:

Ja, davon habe ich gehört. Du musstest die Arbeit an „Abydos“ zeitweise einstellen. Ich wünsche dir alles Gute für die Genesung! War es schwer, nicht schreiben zu können, oder hast du die Pause auch genossen?

Michael Marrak:

Genossen? Ich bin schier verrückt geworden! Die größte Pause gab es jedoch während der Arbeit an „Imagon“. Damals erwischte es mich mitten im Roman. Bei „Abydos“ konnte ich lediglich nicht mit dem Schreiben beginnen, was jedoch nicht weniger quälend war.

Das eigentliche Problem war, dass ich durch die lange Pause von fast einem Jahr irgendwann völlig den Faden verloren hatte und nicht mehr wusste, welches Projekt ich nun als nächstes anfangen bzw. zuende bringen sollte. Zu viel nutzlose Zeit bedeutet zwangsläufig, dass sich zu viele Ideen anstauen. Ich verlor das ursprüngliche Ziel aus den Augen, konnte mich monatelang nicht entscheiden, was ich als nächstes schreiben werde. Für eines der drei in Frage kommenden Romanprojekte fühlte ich mich noch nicht reif und vorbereitet genug, daher beschloss ich, zuerst noch ein Buch dazwischenzuschieben. Ich schrieb schließlich an einem Roman weiter, von dem ich überzeugt war, dass er der richtige sei und Lübbe gefallen werde. Tat er aber nicht, was sehr, sehr ärgerlich war. Stattdessen interessierte mein Lektor sich für ein Projekt, an dem ich nebenher arbeitete, sozusagen for my private satisfaction, ohne das Ziel, dieses Buch Lübbe anzubieten. Und falls doch, dann erst, wenn ich es mir vom Erfolg her leisten konnte, dem Verlag so etwas Abgedrehtes vorzulegen, ohne dafür gekreuzigt zu werden. Ich schrieb diesen Roman für mich, weil ich Spaß daran hatte, keinem Exposé oder Konzept folgen zu müssen, sondern mich von der Entwicklung der Handlung überraschen zu lassen. Und ausgerechnet dafür interessierte sich mein Lektor, weil er nach „Imagon“ gerne noch ein Buch bringen wollte, das eindeutiger in die SF-Reihe passt als das abgelehnte. Nun gut, dachte ich, kein Problem, soll mir recht sein. Also schickte ich ihm die ersten einhundert Seiten … Und was soll ich sagen? Das Ding gefiel ihm!

Ich erwarte von „Abydos“ nicht, dass es ein kommerzieller Erfolg wird, dazu ist der Roman zu schräg und zu … wie soll ich sagen? Grotesk? Absonderlich? Unkonventionell? Abgedreht? Gewisse Leute, die nach wie vor glauben, ich schreibe meine Bücher nur unter Drogen, werden sich durch diesen Roman zweifellos bestätigt fühlen. „Abydos“ ist Wasser auf ihre Mühlen.

Buchwurm.info:

Bei „Imagon“ stammt auch das Titelbild von dir – meiner Meinung nach übrigens sehr gelungen. Wirst du auch dein neues Buch selbst illustrieren?

Michael Marrak:

Das kann ich noch nicht sagen. Eventuell, falls mir etwas Passendes einfällt und gelingen mag. Allerdings habe ich vor einigen Wochen auch ein Wunschtitelbild an den Verlag geschickt, jedoch noch keine Reaktion darauf erhalten. Es ist von einem amerikanischen Illustrator und würde zu „Abydos“ passen wie kaum ein zweites. Mal sehen. Ich bleibe am Ball.

Buchwurm.info:

Was machst du, wenn du gerade mal keinen Bestseller schreibst?

Michael Marrak:

Korrektur: „Imagon“ ist (bisher) kein Bestseller, und ich denke, er wird sich im Gegensatz zu „Lord Gamma“ auch im eher begrenzten Rahmen dessen verkaufen, was von SF normalerweise umgesetzt wird. Ich kann mich natürlich irren und lasse mich gerne überraschen. Aber mal ehrlich: Die einzige „Bestsellerliste“, in die „Lord Gamma“ damals geklettert war, war die von Amazon.de. Für einen als SF ausgewiesenen Roman hat er sich wirklich außerordentlich gut verkauft, was nicht wenige überrascht hat. Ob „Imagon“ einen ähnlich erfolgreichen Weg einschlagen wird, bleibt abzuwarten. Das Lübbe-Taschenbuch ist ja erst seit kurzem erhältlich.

Aber um auf deine Frage zurückzukommen: Ich bin ein klassischer Elfenbeinturm-Bewohner. Ein Stubenhocker, der sehr viel (und sehr intensiv) Musik hört, leider viel zu wenig Unterhaltungsliteratur liest und seit kurzem wieder als Illustrator arbeitet, um einen Ausgleich zum recht anstrengenden Schreiben zu haben. Falls ich lese (was ich eigentlich jeden Tag tue), dann zumeist der Recherche wegen, also Sachbücher, themenspezifische Internetartikel oder Magazine wie National Geographic (im Abo), PM, Sterne und Weltraum oder Kemet, ein Magazin zur Ägyptologie. Daneben bin ich leidenschaftlicher Filmegucker, und unser DVD-Player ist neben meinem Schreibrechner und der Stereoanlage wohl das am meisten ausgelastete technische Gerät im Haus.

Buchwurm.info:

Noch eine unvermeidliche Frage: Wie sieht dein täglicher Rhythmus aus? Oder hast du keinen?

Michael Marrak:

Ich habe keinen. Ich bin ein Chaot. Ich prügele mich 365 Tage im Jahr mit meinem inneren Schweinehund, finde täglich ebenso viele Ausreden, um mich vor dem Schreiben zu drücken, stehe mal morgens um fünf, mal mittags um zwei oder mal abends um acht auf, arbeite nur dann, wenn ich wirklich einen klaren Kopf habe und mich konzentrieren kann, und dann in der Regel in Exzessen, um anschließend wieder eine Schaffenspause einzulegen … Oder besser gesagt: in ein Schaffensloch zu fallen. Bis zum nächsten Schreibanfall. Dazwischen liegt ebenso viel Hysterie wie Depression, Euphorie, Trägheit und die Tatsache, dass wegen des schmerzenden Handgelenks (Karpaltunnelsyndrom) oft kein geregeltes Arbeiten möglich ist.

Buchwurm.info:

Im Juni soll die Primärarbeit an „Abydos“ beendet sein. Was kommt danach, und warum erscheint der Roman erst im Frühjahr 2005?

Michael Marrak:

Ich denke, nach „Abydos“ werde ich erst mal einen kurzen Jugendroman vollenden, auf den der Thienemann-Verlag bereits geduldig wartet. Die mir angebotene Chance, in diesem Genre Fuß zu fassen, möchte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Gleichzeitig werde ich elf oder zwölf meiner Erzählungen für eine Storysammlung, die Anfang/Mitte 2005 im Festa-Verlag erscheinen soll, zusammenstellen und überarbeiten. Bis zum Jahresende möchte ich mit beiden Projekten fertig sein, um mich danach jenem Roman zu widmen, mit dem ich bei Lübbe in die Allgemeine Reihe wechseln werde (das ist kein Wunschdenken, sondern bereits unter Dach und Fach). Ich arbeite sozusagen auf den nächsten Quantensprung hin. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik.

Der Grund, warum „Abydos“ erst in einem Jahr erscheint, liegt in der langen Vorlaufzeit des Verlags. Lektorat, Überarbeitung, Satz, Druck der Vorabexemplare für die Verlagsvertreter und die Medien, Werbung, Prospektpräsenz, etc. Das geht alles nicht so ratz-fatz wie in Kleinverlagen, in denen man das Manuskript abgibt und das Buch manchmal schon vier Wochen später gedruckt vorliegt. „Abydos“ ist ja nicht das einzige Buch, das im Mai 2005 bei Lübbe rauskommt. Es geht hier um die Koordination zahlloser Neuerscheinungen, und das meist über Jahre im Voraus.

Buchwurm.info:

Laut Homepage hast du Verträge bis einschließlich 2006. Darunter fallen die beiden (Tarn-)Titel „Abydos“ und „Gaia“. Wie lange braucht es durchschnittlich zur Veröffentlichung eines Romans?

Michael Marrak:

Ich kann bei dieser Frage nur von meiner eigenen Arbeit ausgehen und nicht für andere Autoren sprechen, die weitaus zügiger und beständiger arbeiten können. Ich schreibe wegen der Sache mit der Hand verhältnismäßig langsam, oder besser gesagt: in kleineren Häppchen. Der Vorteil: Ich kann mir für ein Buch mehr Zeit lassen. Der Nachteil: Ich brauche für einen Roman doppelt so lange wie Autoren, die einem geregelten Tagesrhythmus folgen und sechs bis acht Stunden am Tag schreiben können (wie ich sie darum beneide!). Der Vorteil des Nachteils: Ich werde niemals als Vielschreiber verschrieen sein, dessen Qualität auf Kosten der Quantität leidet. Das hat auch was. Ich möchte auch in zehn oder zwanzig Jahren noch zu meinen Büchern stehen können und nicht verschämt sagen müssen: „Das ist scheiße, aber ich hab das damals auch nur runtergehauen …“

Für einen Roman brauche ich in der Regel anderthalb Jahre. Eher zwei, da ich meist nicht allein an einem einzigen Projekt arbeite und in dieser Zeit noch die eine oder andere Erzählung schreibe. Nach Ablieferung des Manuskripts dauert es noch mal neun bis zwölf Monate, bis das Buch erscheint.

Buchwurm.info:

Ist „Gaia“ die momentan künftigste Planung (und worum handelt es sich dabei)?

Michael Marrak:

Was nach „Gaia“ kommt, weiß ich tatsächlich nicht. Und bevor du fragst: Dieser Arbeitstitel ist ebenso irreführend wie „Abydos“, umreißt aber grob das Spielfeld. „Gaia“ wird mehr oder minder ein SF-Roman werden, bei dem der SF-Aspekt jedoch sehr verhalten behandelt wird. Das vermeintlich Phantastische wird in ihm größtenteils auf Realität und tatsächlichen Gegebenheiten basieren. Er wird auf drei Kontinenten spielen, und das sowohl im 13. als auch im 21. Jahrhundert. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. „Gaia“ wird jedenfalls keinem meiner bisherigen Romane ähneln.

Der Roman wird frühestens Ende 2006 erscheinen, eher noch Anfang 2007, da ich wie erwähnt ein Jugendbuch dazwischenschieben will und zudem im September dieses Jahres für drei Monate nach Wien gehe. Das Kunst-Stipendium habe ich zugunsten von „Abydos“ bereits um ein halbes Jahr verschoben, und in den drei Monaten im Wiener Museumsquartier möchte ich mich mehr der bildhaften Kunst widmen als dem Schreiben.

Buchwurm.info:

Was machst du heute abend?

Michael Marrak:

Ich versuche endlich zu schlafen. Letzte Nacht hat’s nicht geklappt, da ich am Abend zuvor zweieinhalb Liter Cola getrunken hatte. Jetzt bin ich seit über dreißig Stunden wach und pfeife aus dem letzten Loch. Schon blöd, wenn man „light“ und „koffeinfrei“ miteinander verwechselt … Na ja, wahrscheinlich schreibe ich noch einen „Panorama“-Eintrag und guck später noch „Underworld“ als Betthupferl.

Buchwurm.info: