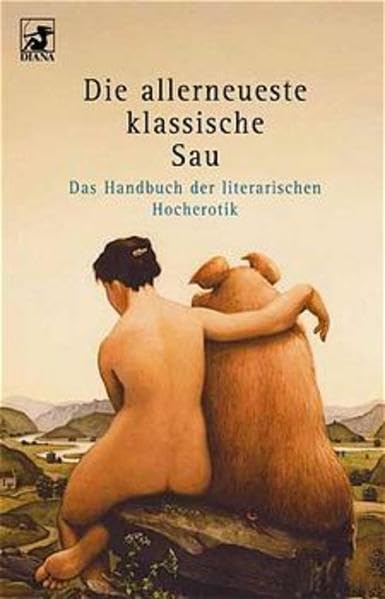

Sie suchen die Stellen in der erotischen Literatur? Suchen Sie nicht weiter, denn in diesem Buch bekommen Sie die „schweinösesten“ Stellen komplett in einem Band: „Auf diese Schweine können Sie bauen!“ Diese dritte Folge der „Klassischen Sau“ bringt Ihnen in sechs Positionen die Delikatessen der erotischen Literatur „des Morgen- wie des Abendlandes und aus der Neuen Welt dazu“. Mit Bildern von Wolfgang Herrndorf und einem Vorspiel von Robert Gernhardt.

Adam Zutzel & Eva Zausel (Hrsg.) – Die allerneueste klassische Sau. Das Handbuch der literarischen Hocherotik. Folge 3 weiterlesen

Archiv der Kategorie: Belletristik

Hans Werner Kettenbach – Sterbetage

Er wacht mitten in der Nacht auf, lauscht den Güterzügen, die über die Brücke in Nähe seiner Wohnung fahren, steht auf und geht spazieren. Er hofft, keine anderen Hausbewohner zu treffen, sie könnten ihn als unnormal ansehen, weil er mitten in der Nacht seine Wohnung verlässt.

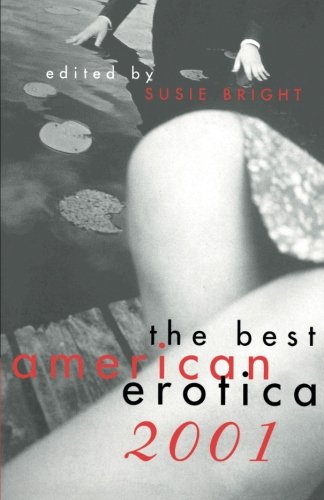

Susie Bright (Hrsg.) – The Best American Erotica 2001. Erotische Erzählungen

Werfen Sie Ihre Hemmungen über Bord. Um die sinnlichste, provokativste Literatur lesen zu können, brauchen Sie nur einen Blick in die Anthologie „The Best American Erotica 2001“ zu werfen, Susie Brights neue Jahresanthologie. , Marge Piercy, die Autorin von „Vida“ und „Die Frau am Abgrund der Zeit“ (dt. bei Heyne), stellt uns den Nerd Kid Sex Club vor, Nathan Englander erforscht die süchtigmachende Anziehungskraft einer (antiken) Peep Show.

Jerry Stahl berichtet von einer Herausforderung durch eine sehr anspruchsvolle Freundin, und Dani Shapiro beweist, dass es einen Unterschied zwischen Phantasie und Realität gibt, wenn es um den Verlust der Jungfräulichkeit geht. Die 22 amerikanischen AutorInnen in „The Best American Erotica 2001“ bieten jedem etwas. (Verlagsinfo)

Susie Bright (Hrsg.) – The Best American Erotica 2001. Erotische Erzählungen weiterlesen

Anonymus – Lebende Bilder. Erotische Abenteuer

Zu Füßen einer Herzogin hält Richard, 27, reich und Glücksspieler und in alle schönen Frauen dieser Welt verliebt, erzählend Rückschau auf seine bisherigen erotischen Taten. Die Liste ist – eine Selbstverständlichkeit für einen Don Juan seines Kalibers – lang und verzeichnet bekannte und ungewöhnliche Spielarten des Genusses: zu zweit, zu dritt, zu viert, mit naiven Mädchen und erfahrenen Ehefrauen, zärtlich und grausam, geradezu oder unter Zuhilfenahme aller erdenklichen Mittel der Ausschweifung… (Verlagsinfo)

Anonymus – Lebende Bilder. Erotische Abenteuer weiterlesen

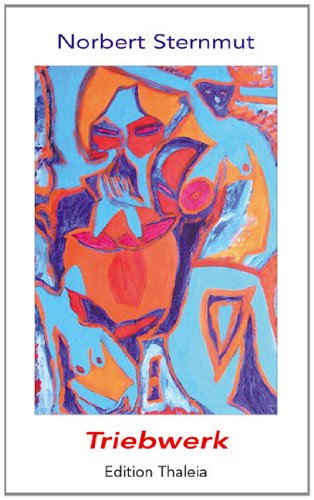

Norbert Sternmut – Triebwerk. Gedichte

Mit „Triebwerk“ legt der Stuttgarter Schriftsteller Norbert Sternmut einen weiteren Gedichtband vor, der in der |Edition Thaleia| erscheint. Immer noch grundlegend an seinen Vorbildern Paul Celan und vielleicht auch Georg Trakl orientiert, hat sich Sternmut dennoch weiterentwickelt, vergleicht man „Triebwerk“ mit den Gedichtbänden „PhotoFinish“ und „Absolut, Du“.

Der Autor

Norbert Sternmut (= Norbert Schmid), geboren 1958, lebt in Ludwigsburg und arbeitet als Sozialpädagoge. Der Theaterautor, Rezensent, Maler, Lyriker und Romanschreiber erhielt Stipendien vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Gerlingen. Er veröffentlichte zwanzig Einzeltitel seit 1980 und ist in über 50 Anthologien vertreten. Als Maler trat er mit 75 Ausstellungen an die Öffentlichkeit. Der gelernte Werkzeugmacher wurde nach einem Studium zwischen 1982 und 87 Sozialpädagoge und ist seit 1993 in der Bildungsarbeit im Bildungszentrum Stuttgart tätig. Mehr Infos gibt’s auf seiner Website www.sternmut.de.

Seit 1980 hat Sternmut eine ganze Reihe von Lyrikbänden veröffentlicht, darunter die von mir vorgestellten Bücher „Photofinish“, „Triebwerk“ und „Absolut, du“. In dem Band „88 Rätsel zur Unendlichkeit“ arbeitete er mit dem Grafiker Volker Funke zusammen: Die Rebus-artigen Rätselgrafiken harmonierten mit den frei assoziierenden Gedichttexten Sternmuts. Eine Webseite ergänzte das multimediale Werk auf der Zeit angemessene Weise.

Auf der Prosaseite ist seine Romantrilogie hervorzuheben, zu der „Der Tote im Park“ (1999), „Marlies“ (2003) und sein Roman mit dem Titel „Norm@n“ gehören. Eine Reihe von z.T. phantastischen Erzählungen erschienen in dem Band „Das Zeitmesser“ (Rainar Nitzsche Verlag, Kaiserslautern, 1997).

Inhalt

In den ersten Gedichten ruft der Dichter, wie es seit 2800 Jahren Sitte ist, die Muse an, die Erinnerung, und stellt sich seine Aufgabe: Flugschreiber des Lebens. Es ist viel von Asche die Rede, die verweht, Flugasche. Sie hängt in den grauen Haaren alter Frauen, sie weht aus dem Krematorium, ein Sturm von Asche erbricht sich aus den sinkenden Türmen des World Trade Centers: unser „Grund Null im Schatten der Türme“. Schließlich aber scheint doch die Aschensonne am Horizont. Und „süßer Trauer voll ist das Schilf im Wind“.

Doch was vergeht, ist auch Neuanfang und hinterlässt Wurzeln. Zunächst in der Erinnerung der Menschen, die den Kremierten geliebt und erlebt haben. „Es bleibt uns dein Name als unser Name, bleibt uns dein Weg als unser Weg. // Du trägst die Erde in uns, wirst uns nicht vergessen.“ Dem kalten (Grab-)Stein werden Äpfel, Blüten, alles Wachsende entgegengesetzt: Herzkirschen. Und auch die Sprache wird gefordert, eine andere, wahrere zu sein: „Die Sprache der Jugend, Ordnung, Wissenschaft, was uns verging / Die Sprache des Herzens.“

Diese Sprache lässt sich, so wohl die Hoffnung, durch Dekonstruktion herbeiführen, wenigstens teilweise. Die „Lichtnessel“ ist die Sonne, die uns verbrennt, die „Lichtwende“ kommt, wenn das Licht erlöscht, die „Netzhaut“ (des Auges) verlässt uns, wenn wir sie (die Haut als Netz, in dem wir gefangen sind), verlässt. Der „Feuerzeuge“ ist der Zeuge eines Feuers, doch wessen Feuers? Dieser Zeuge ist eng verwandt mit dem Flug-Schreiber. „Rosenrost“ ist zwar die Farbe einer Liebe, doch einer Liebe, die Rost ansetzt, weil in Hirn und Adern schon der Kalk zu rieseln beginnt (das „Kalkwerk“).

„Am Abglanz … haben wir das Leben“, sprach Goethe einst (im „Faust“). Eine Instanz dieses Abglanzes sind Farben und Spiegelungen. Die Farbe Blau spielt eine bedeutende Rolle. Sie überraschte den katalanischen Maler Joan Miró, sie inspiriert den Maler im Dichter – in Auge, Ozean, Himmel und Seidenlaubenvogel, Lapislazuli: die Farbe des Schöpferischen.

Heiliger Sankt Sisyphos, Schutzherr der Pflüger wie der Liebenden, derjenigen, die „voll zorniger Sehnsucht“ sind und auf Veränderung, Erneuerung setzen, also auf die andere Seite Medaille: Eros nämlich. Vom „Wurm-fort-satz“ gelangt man zum „langen Bein der Begierde“, dem Phallus, und von da zum Vor-satz für eine Nacht. Diese realisiert den Eros in einem, nun ja, eben erotischen Ritt, „von fernen Ufern über blühende Landschaften an die Atemgrenze“, über die Klippe in IHR Perlenreich, zwischen die Schamgrenzen und die Dunkelkammern, bis er „hell verblutet“, mit offenem Seelenfenster.

Doch Fensterseelen, wenn geschlossen, spiegeln den Blick des Betrachters, können vorspiegeln und täuschen. Eine Entspiegelung ist nötig, um Wahrheit und Wirklichkeit zu erreichen. Von sonnenrotem Himmel geht es in die Sternennacht, wo man unter Sirius und Aquarius bei der Liebsten, dem Erdengel, liegt und Erlösung findet. Die Entspiegelung ist auch Entgrenzung aus der „Todesmühle“, und so ist der gemeinsame Abschied, nach einem Schluck aus dem „Wanderpokal“ des Lebens, auch der Beginn einer neuen Reise. Mit Zielpunkt Sirius startet er das Triebwerk, das ihn in einen hellen Tunnel auf dem Seelenwind ins Fraglose trägt: vom Triebwerk zum Feuerwerk.

Mein Eindruck

Mit diesem umfangreichen Gegenstück zur „Todesfuge“ seines Lehrmeisters Paul Celan beendet Sternmut seinen Gedichtband. Darin gleicht „Triebwerk“ den Vorgängern „Photofinish“ (1997) und „Absolut, Du“ (1998). Es erinnert an jene hymnischen Oden Klopstocks, in denen das lyrische Ich sich transzendiert und aufschwingt ins Metaphysische. Wieder einmal rettet sich das in der Todesmühle leidende Ich durch die transzendierende Erfahrung des Eros in ein erträgliches Hier und erhofft sich ein Aufgehen im gemeinschaftlichen Seelenwind anderer Gestorbener, die alle ins große Fraglose streben. Die Aufgabe des Dichters ist die des „Flug-schreibers“ im Flug durch den Seelenwind.

Dekonstruktion

Doch zwischen Jammertal und unio mystica werden diesmal auch andere Noten angeschlagen, und dies mit neuen Instrumenten. Die Dekonstruktion war immer ein Stermut’sches Sprachverfahren. Häufig erbringt es erhellende Ergebnisse durch die Permutation der Möglichkeiten, z. B. im Wort „Wurm-fort-satz“ oder in „Feuer-Zeuge“. Zu den Wurzeln der Sprache vorstoßen und ihre Bausteine ebenso enthüllen wie die Absichten ihrer Konstrukteure, das ist eine weitere Aufgabe des Flug-Schreibers. Ach ja, und bitte keinen Nachrichtensand mehr, den man uns ins Auge streut, um uns über die Wirklichkeit hinwegzutäuschen. Diese Dekonstruktion kann durchaus auch Spaß machen, quasi in einem Capriccio wie „Endung eines Vorsatzes“ (S. 30).

Die Leerstelle

Die Dekonstruktion ist eng verwandt mit der wagenden Erkundung der Grenzen des sprachlich Sagbaren. Dort, wo sich Sprache auf der Ebene der Syntax auflöst, ist nun erstmals ein neues Instrument zu sehen, das der Autor einsetzt: die Ellipse, die Leerstelle. Nichts wirklich Neues im Reich der Lyrik, denn wie sonst könnte eine Metapher funktionieren, wenn nicht der Leser die fehlende Verbindung zweier disparater Elemente herstellen würde? Das „Löwenherz“ ist keineswegs das Herz eines Löwen, sondern die Qualität eines Menschen, der ein Herz hat, mit dessen Stärke er so tapfer wie ein Löwe kämpfen kann.

Jeder Leser von Lyrik muss also entschlüsseln und Leerstellen füllen. Und nur diese anregende Tätigkeit macht Lyrik so befriedigend, denn bekäme man alles realistisch vor die Nase gesetzt, wozu sollte man sich auf sprachliche Wagnisse einlassen? Dann könnte man ja gleich einen Groschenroman lesen, der sämtliche Erwartungen erfüllt, und das auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner.

Lyrik ist anders, und diesmal spielt die Ellipse, die berühmten drei Pünktchen (…), eine wesentliche Rolle. Dort nämlich, wo das Sagbare an seine Grenzen stößt und offen wird für alle möglichen Experimente und Spiel-Züge. Wo sich der Dichter nicht mehr hinwagt, wo sich die Syntax ihres vorgegebenen grammatischen Gerüstes entledigt, dort kann der Leser schöpferisch werden, sich einbringen. Er kann neue Ebenen der Bedeutung anlegen, neue Konstruktionen von Wörtern erzeugen, spielen. Und Spielen macht bekanntlich Spaß.

Ein neues Thema, scheint mir, sind Malerei und Farbe. Miro und die Farbe Blau – das passt sehr gut zum neuen Titelbild, das vom Autor selbst stammt. Dass er auch malt, steht nicht in seinem Lebenslauf, der auf der Umschlagrückseite abgedruckt ist. Um so lieber nimmt man die neue Fähigkeit zur Kenntnis. Sie passt zu den visuellen Metaphern, die häufig herangezogen werden, nicht nur in „Triebwerk“, sondern auch in „PhotoFinish“ und Absolut, Du“.

Unterm Strich

Norbert Sternmut hat sich weiterentwickelt, wie dieser neue Gedichtband belegt. Zwar gelten die bekannten Verfahren (Dekonstruktion, Capriccio, Ode, Fuge usw.) und selbstverständlich die alten Vorbilder (Beckett, Celan, Trakl) weiterhin, doch das ist nicht mehr der Weisheit letzter Schluss. Nun spielt die Leerstelle, die Ellipse eine unübersehbar wichtige Rolle. In vielen Texten ist sie jetzt zu finden und lässt dem Leser Freiraum, sich kreativ und spielerisch assoziierend einzubringen.

Mag man auch böse unterstellen, dass dem Dichter an solchen Stellen einfach die Wörter ausgegangen seien, nein, das ist keineswegs der Fall, wie der Schluss der Fuge „Entspiegelung“ belegt. Zeilensprung, Kommasetzung, Klammern und Leerzeilen, das ist bekanntes Handwerkszeug, doch Neues kommt hinzu. Nun ist die Form offener und abwechslungsreicher, flexibler und durchlässiger für die Bausteine, die der Leser einbringen möchte.

Immer noch ist die Betrachtung der Welt geprägt von aktuellen Ereignissen wie dem 11. September 2001, von Fernsehsendungen und sekundärer Medienrealität. Die Kritik daran wird formuliert wie gehabt, und das funktioniert immer noch einwandfrei und zum Ergötzen des Lesers. Die Forderung nach einer Sprache der Wahrheit und des Herzens leitet sich direkt daraus ab. Und dieses Herz vergewissert sich seines Lebendigseins und seiner Legitimation durch die Interaktion mit dem liebenden und geliebten Du. Im Eros findet der Sisyphos Dichter zu sich selbst. An diesem Punkt trinkt es sich leichter aus dem Wanderpokal Leben, und ein Endpunkt des Daseins ist nicht mehr die Todesmühle, sondern der Seelenwind, die unio mystica.

Wer will, kann den Autor auf seiner Seelenreise begleiten, viele neue Beobachtungen sammeln, mit seinen Versen spielen und wird vielleicht sogar seinem eigenen Erdengel diesen schönen Gedichtband zum Mitspielen schenken.

Werke bis 2018

• Augen und Steine. Gedichte 1984, Hutters-Verlag, ISBN 3-88877-039-4.

• In hundert Jahren. Gedichte 1984, Hutters-Verlag, ISBN 3-88877-040-8.

• Goldene Zeiten. Theaterstück 1985, Der Karlsruher Bote, ISBN 3-88256-178-5.

• Lauf der Dinge. Gedichte 1987, Hutters-Verlag

• Sprachschatten. Gedichte 1989, Verlag Edition Thaleia, ISBN 3-924944-16-4.

• Lichtpausen. Gedichte 1994, Verlag Günther Dienelt, ISBN 3-88397-153-7.

• Verfrühtes Auslösen des Zeitraffers. Gedichte 1995, Verlag Edition Thaleia, ISBN 3-924944-28-8.

• Sternmut. Gedichte 1996, Röhn-Verlag, ISBN 3-931796-15-9.

• Das Zeitmesser. Kurzprosa 1997, Verlag Rainar Nitzsche, ISBN 3-930304-21-X.

• Photofinish. Gedichte 1997, Verlag Edition Thaleia, ISBN 3-924944-36-9.

• Absolut, Du. Gedichte 1998, Verlag Edition Thaleia, ISBN 3-924944-42-3.

• Der Tote im Park. Roman 1999, Wiesenburg Verlag, ISBN 3-932497-28-7.

• Trainingscenter. Theaterstück 2000, Theaterboerse

• Metallica. Theaterstück 2001, Theaterboerse

• Keine Regeln für Sina. Roman 2001, Betzel Verlag, ISBN 3-932069-82-X.

• Marlies. Roman 2003, Wiesenburg Verlag, ISBN 3-932497-89-9.

• 88 Rätsel zur Unendlichkeit,Lyrik-Grafik-Kunstdruckband. Bilder von Volker Funné.[9] Wiesenburg Verlag, 2004, ISBN 3-937101-35-7.

• Triebwerk. Gedichte 2005, Verlag Edition Thaleia, ISBN 3-924944-69-5.

• Seelenmaschine. Gedichte 2006, Wiesenburg Verlag, ISBN 3-939518-34-4.

• Norman. Roman 2008, Wiesenburg Verlag, ISBN 978-3-939518-94-5.

• Fadenwürde. Gedichte 2009, POP Verlag, ISBN 978-3-937139-67-8.

• Nachtlichter. Gedichte 2010, POP Verlag, ISBN 978-3-937139-87-6.

• Wildwechselzeit -Tagebuch einer Beziehung. Roman 2011, Wiesenburg Verlag, ISBN 978-3-942063-25-8.

• Spiegelschrift. Gedichte 2011, POP Verlag, ISBN 978-3-86356-007-2.

• Schattenpalaver. Gedichte 2012, POP Verlag, ISBN 978-3-86356-032-4.

• Zeitschrunden. Gedichte 2012, edition monrepos, ISBN 978-3-86356-045-4.

• Nachbrenner. Gedichte 2013, edition monrepos, ISBN 978-3-86356-081-2.

• Sonnwend. Gedichte 2014, edition monrepos, ISBN 978-3-86356-092-8.

• Pfeilschrift -Reflexionen über die Liebe. Gedichte und Prosa 2015, Wiesenburg Verlag, ISBN 978-3-95632-284-6.

• Atemecho. Gedichte und Bilder 2016, edition monrepos, ISBN 978-3-86356-110-9.

• Totentango. Gedichte und Bilder 2017, edition monrepos, ISBN 978-3-86356-145-1.

• Strahlensatz. Gedichte 2018, edition monrepos, ISBN 978-3-86356-199-4.

(Quelle: Wikipedia)

Taschenbuch: 104 Seiten

ISBN-13: 978-3924944698

http://www.edition-thaleia.de/

Laura Reese – Außer Atem. Erotischer Roman

Die 17-jährige Carly Tyler erwacht ohne Gedächtnis aus dem Koma. Sie hat zahlreiche Wunden erhalten, und die Ärzte müssen ihr Gesicht neu zusammensetzen. Wer ist sie in Wahrheit? In dem Winzer James McGuane meint sie nach 15 Jahren den Mann wiederzuerkennen, welcher der Schlüssel zu ihrer Vergangenheit ist. Sie lässt sich als Köchin anstellen und spioniert ihm nach. Doch er hat Gelüste, die ziemlich ausgefallen sind. Carly steht jedoch auf Lust durch Schmerz und findet in James einen unbarmherzigen Lehrmeister. Aber ist er auch ihr Beinahemörder?

Die Autorin

Laura Reese – Außer Atem. Erotischer Roman weiterlesen

Niccolò Ammaniti – Ich habe keine Angst

Der erfolgreiche Roman von Niccolò Ammaniti wurde mit dem wichtigsten italienischen Literaturpreis ausgezeichnet, dem Premio Viareggio. Das Buch erschien bei uns zuerst 2003 im Verlag C. Bertelsmann unter dem Titel „Die Herren des Hügels“.

Der Autor

Niccolò Ammaniti, Jahrgang 1966, ein römischer Biologe, konnte mich schon mit seiner überschäumenden Farce „Die letzte Nacht auf den Inseln“ für sich begeistern. Schon dort zeigt er, wie sich der Einzelne gegen absurde Widrigkeiten und die – häufig beiläufig und gedankenlos ausgeübte – Grausamkeit der Mitmenschen zur Wehr setzen muss. Oft befinden sich seine psychologisch ausgereift dargestellten Figuren in einer ausweglosen Situation.

Anne-Marie Villefranche – Die Zaubermuschel. Erotischer Roman

Was bietet dieses Buch? Wieder mal Lust und Sex am laufenden Band! Aber humorvoll und mit Geschmack dargeboten. In „Die Zaubermuschel“ kommt ein Bursche vor, der zu Muscheln und Perlen ein inniges Verhältnis pflegt – zu jenen speziellen, die Damen zwischen den Beinen tragen. Es ist ein wahres Vergnügen, dem nimmermüden Monsieur Marcel bei seinem Muschelspiel zu folgen – besonders wenn es für ihn schier unüberwindbare Hindernisse zu bewältigen gilt.

Die Autorin

Anne-Marie Villefranche – Die Zaubermuschel. Erotischer Roman weiterlesen

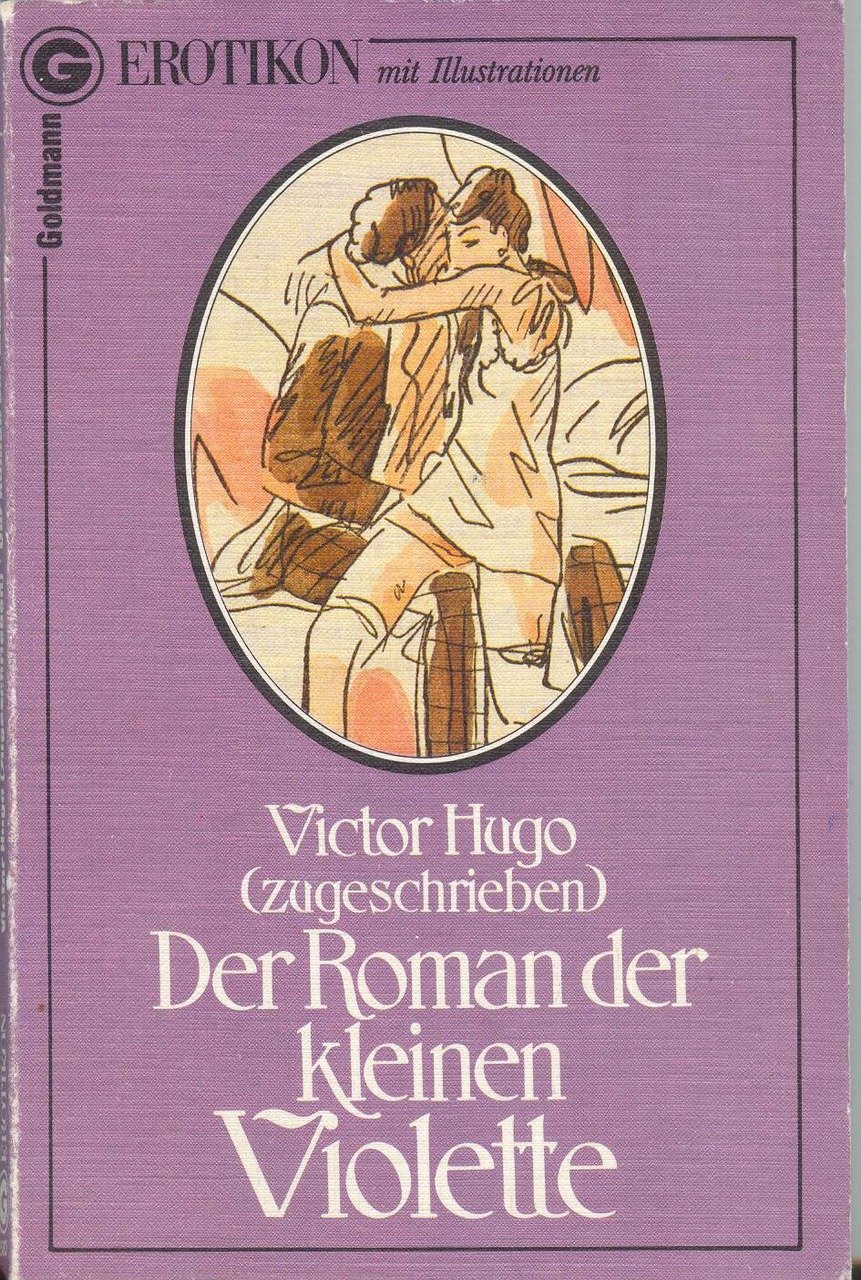

Victor Hugo (zugeschrieben) – Der Roman der kleinen Violette. Erotischer Roman

Die kleine, noch unschuldige Violette, kaum fünfzehn Jahre alt, sucht spät in der Nacht vor den Nachstellungen des Mannes der Wäschehändlerin Beruchet, bei der sie arbeitet, Zuflucht bei dem wohlhabenden Junggesellen Christian. Zu ihm hat sie Vertrauen: die denkt an nichts Böses, wenn er sie küsst – auf eine besondere Art.

Christian bringt Violette in seine Junggesellenwohnung in der Rue Saint-Augustin, in der er schon viele herrliche Nächte verbracht hat. Doch Violettes Unschuld und ihr kindliches Vertrauen rühren ihn: Sehr behutsam lehrt er sie das „Alphabet der Liebe“.

Aber da ist die „Frau Gräfin“, die bei Madame Beruchet ihre Korsetts und Peignoirs kauft und Gefallen an der kleinen Violette gefunden hat. Sie kauft nur Wäschestücke, die durch Violettes Hände gegangen sind… Die Gräfin liebt die kleinen Mädchen, die noch von keinem Mann berührt wurden, und sie setzt alles daran, Violette für sich zu gewinnen.

Und so beginnt eine ungewöhnliche Dreiecksgeschichte, ein pikantes Liebesspiel, dem sich noch Florence, eine liebestolle lesbische Schauspielerin, zugesellt. (Verlagsinfo)…

Victor Hugo (zugeschrieben) – Der Roman der kleinen Violette. Erotischer Roman weiterlesen

Anne-Marie Villefranche – Der Liebesapfel. Erotischer Roman

Als seine Geliebte, die hinreißende Alette Lamartine, plötzlich ihre Beziehung beendet, erhält Marcs Selbstwertgefühl einen empfindlichen Dämpfer. Schließlich gilt er bei den Damen der feinen Gesellschaft seit jeher als ein Mann von äußerster erotischer Finessse: Marc taucht ein in Erinnerungen an leidenschaftliche Affären mit den schönsten Frauen der Welt … Eine prickelnd erotische Liebesgeschichte aus dem Paris der 1920er Jahre. (Verlagsinfo)

Die Autorin

Anne-Marie Villefranche – Der Liebesapfel. Erotischer Roman weiterlesen

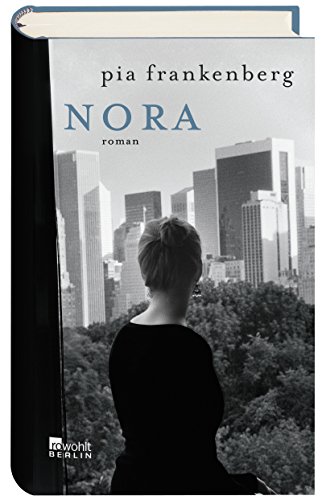

Pia Frankenberg – Nora

„Nora“ erzählt die Geschichte zweier Frauen, die auf der einen Seite so unterschiedlich sind, die aber durch zwei Schicksalsschläge so viel gemeinsam haben, dass Nora eine Identifikation mit Amy verspürt, die fast schon an Besessenheit grenzt. Nora stammt ursprünglich aus Deutschland, lebt nun aber bereits seit 20 Jahren als Übersetzerin in New York. Eine gescheiterte Ehe liegt hinter ihr, sodass Nora beschlossen hat, der Einfachheit halber nur noch Affären mit verheirateten Männern einzugehen.

Pia Frankenberg – Nora weiterlesen

Per Meurling – Gullivers Abenteuer

„Wild sind die Abenteuer, die der berühmte Gulliver hier erlebt. Frisch, witzig und voll übersprühender Einfälle berichtet der Autor von Gullivers Reisen nach Liliput und in das Land der Riesen.“ (Verlagsinfo)

Per Meurling – Gullivers Abenteuer weiterlesen

Emmanuelle Arsan – Emmanuelle oder Die Schule der Lust (Emmanuelle 1)

Emmanuelle folgt ihrem Mann Ende der fünfziger Jahre nach Bangkok und lernt dort die französische Kolonie der Diplomaten kennen. (Sie wurden vermutlich aus der verlorenen frz. Kolonie Indochina hinausgeworfen.) Weil ihr Mann nur wenig Zeit für sie hat, lässt sie sich mit anderen Frauen, Mädchen und einem mysteriösen Mann ein. Sie erfährt ihre Bekehrung zu Polygamie und Bisexualität. „Dieser erste Band des erotischen Meisterwerks wurde mit Sylvia Kristel in der Hauptrolle verfilmt…“ (Verlagsinfo)

„Emmanuelle“ war ab 1959 (s.u.) jahrelang ein französischer Underground-Bestseller und ist mittlerweile in mindestens zehn Sprachen übersetzt. Die Verfilmung durch Just Jaeckin erregte 1974 weltweites Aufsehen und führte in Paris monatelang zu langen Schlangen an der Kinokasse. In Deutschland wurde der Film sofort verboten.

Der Autor bzw. die Autorin

Emmanuelle Arsan – Emmanuelle oder Die Schule der Lust (Emmanuelle 1) weiterlesen

Charlene Teglia – Nacht der Begierde. Werwölfin-Roman

Chandra ist einer von wenigen weiblichen Werwölfen, und sie ist dazu bestimmt, das Rudel zu führen. Doch vorher muss sie einen Partner wählen. Den Platz an ihrer Seite würde jeder der Werwölfe gerne einnehmen. Schnell entbrennt ein heißer Kampf um Chandras Gunst. Mit wilder Leidenschaft versucht jeder der Männer, sie für sich einzunehmen. Für Chandra beginnt eine Zeit voll animalischer Lust. Doch am Ende muss sie eine schwere Entscheidung treffen… (Verlagsinfo) „Animal Attraction“ ist der Startband der „Neuri-Chroniken“.

Die Autorin

Charlene Teglia – Nacht der Begierde. Werwölfin-Roman weiterlesen

Hélène Guétary – Cosmos Welt

Die Gegenwart: In den großen Städten breiten sich wie eine Epidemie große Schwärme von fetten Fliegen aus, die zu Stress und Depressionen auch noch Lärm und Krankheiten beitragen. Die Menschen träumen nicht mehr, erfährt die junge Sprachenforscherin Pearl von einem Professor. In seiner Vorlesung lernt sie den jungen Mann Cosmo kennen – er hat violette Augen. Sie verliebt sich in ihn, wird aber eifersüchtig, als er mit anderen Frauen telefoniert. Und wer, bitteschön, sollen diese „Lächler“ sein?

Francesco de Filippo – Gezeichnet. Ein Neapel-Krimi

Viele Bücher wurden über die italienische Mafia geschrieben, aber das Thema ist nicht totzukriegen. Zwei Jahre sind seit Erscheinen des Bestsellers „Gomorrha“ von Roberto Saviano vergangen, der damals einen Erlebnisbericht vorlegte und für einen Riesenwirbel sorgte. Francesco de Filippo hat zwar ’nur‘ einen Roman zum Thema geschrieben, doch die Schilderungen in „Gezeichnet“ sind mindestens genauso beeindruckend wie die von Saviano.

Handlung

Gennarino Sorrentino ist dreiundzwanzig Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er hat keinen ordentlichen Job, sondern schlägt sich in seinem neapolitanischen Vierteln mit Gelegenheitsarbeiten durch. Eines Tages ruft Don Rafele, der Boss der hiesigen Mafia, ihn zu sich und erteilt ihm einen Auftrag. Man widerspricht einem Boss selbstverständlich nicht, doch ehe er sich versehen hat, steckt Gennarino viel tiefer in den Machenschaften der kriminellen Organisation, als ihm lieb ist.

Plötzlich bleibt es nicht bei den Gelegenheitsarbeiten. Er wird zur rechten Hand von Paolino, der wiederum ein enger Vertrauter von Don Rafele ist. Er begleitet ihn nach Nicaragua, wo sie Drogen und Nutten kaufen, assistiert ihm bei der Schmutzarbeit, den Folterungen. Gennarino verdient endlich viel Geld, auch wenn er dafür einiges in Kauf nehmen muss. Dazu zählen nicht nur brenzlige Situationen, sondern auch der unvorhersehbare und brutale Charakter Paolinos. Immer wieder wird der junge Mann Zeuge, wie sein Vorgesetzter sich nicht unter Kontrolle hat und zur wilden Bestie mutiert. Es sind Momente wie diese, die ihm klar machen, wie gefährlich sein Job sein kann.

Doch welche Perspektive hätte er sonst? Erst als seine Frau mit den Kindern verschwindet, wird ihm nach einigen Überlegungen klar, wo er hineingeraten ist. Doch da ist es beinahe schon zu spät. Die Organisation bezahlt und schützt ihn zwar, aber sie beobachtet auch jeden seiner Schritte …

Mein Eindruck

Die wenigsten Leser dieses Buches werden wissen, wie es in einem von der Mafia regierten italienischen Stadtviertel aussieht. Francesco de Filippo schafft Abhilfe, aber nicht, indem er die Stadt im Süden Italiens lang und breit erklärt. Er versetzt den Leser mithilfe seines Helden direkt nach Neapel, indem man diesem bei seinem alltäglichen Treiben folgen darf. Gennarino ist sich bewusst, dass er jemandem seine Geschichte erzählt und wendet sich immer wieder an den Leser. Er erzählt umgangssprachlich, manchmal langatmig, voller unnützer Details und dabei so lebendig und bunt, dass man sich tatsächlich in diesen jungen Mann hineinversetzen kann. Damit gelingt de Filippo etwas, das nur wenige Autoren von sich behaupten können.

Der Fokus der Geschichte liegt dementsprechend weniger auf einer spannenden, durchkonstruierten Handlung. Es geht hauptsächlich um Gennarinos Leben, das Hineinrutschen in die Organisation und den Moment, in dem er wieder aufwacht. Der Autor weiß diese einzelnen Stationen spannend und interessant zu erzählen. Es fällt schwer, das Buch aus der Hand zu legen, da jeden Moment ein neues, wichtiges Ereignis um die Ecke biegen könnte. De Filippo beschreibt die Missetaten der Mafia sehr lebendig und eindrücklich. Er glorifiziert sie nicht und lässt jedes Mal durchschimmern, wie Gennarinos Gefühle gegenüber seiner Arbeit wirklich sind.

Denn trotz seiner Fehler ist der Protagonist sehr liebenswert, aufrichtig und grundgut. Er ist kein Held, der an der Situation etwas ändern möchte, denn er ist mit dem Treiben der Mafia groß geworden. Trotzdem kann er sehr wohl zwischen Gut und Böse unterscheiden, er braucht manchmal nur eine Weile. De Filippo stellt seine Hauptfigur nämlich nicht als besonders intelligent dar. Fremdwörter schreibt er gerne falsch und benutzt sie voller Ehrfurcht, und das Verstehen dauert bei ihm manchmal ein bisschen länger. Dennoch ist er gewieft und weiß sich durchzuschlagen. Er ist vielschichtig, interessant und hebt sich wohltuend von vielen anderen Romanfiguren ab.

Unterm Strich

Francesco de Filippo hat ein sehr mutiges Buch geschrieben. Allerdings weniger aufgrund des Inhalts, sondern vielmehr wegen der Art und Weise, wie er es geschrieben hat. Die Hauptfigur ist ungewöhnlich, der Schreibstil ausgesprochen mitreißend und lebendig. „Gezeichnet“ erlaubt einen sehr speziellen Blick in einen Lebensbereich, der den meisten Menschen verschlossen ist.

282 Seiten, Hardcover

Originaltitel: Sfregio

Aus dem neapolitanischen Englisch von Moshe Kahn

ISBN-13: 978-3-7857-1625-0

http://www.luebbe.de

Neil Gaiman – Zerbrechliche Dinge: Geschichten & Wunder

Ein liegengebliebener Mietwagen auf einem einsamen Highway, ein düsteres Zirkuszelt voller versteckter Geheimnisse, die flirrende Hitze der ägyptischen Wüste in ihrer menschenfeindlichen Schönheit – ganz gleich, wohin SANDMAN-Schöpfer Neil Gaiman seine Figuren führt, sie werden stets mit Abgründen konfrontiert. Abgründen, in denen manch ein Unglücklicher verloren ging. (erweiterte Verlagsinfo)

Der Autor

Neil Gaiman – Zerbrechliche Dinge: Geschichten & Wunder weiterlesen

Anne-Sophie Brasme – Dich schlafen sehen

Charlène ist dreizehn Jahre alt, als sie Sarah zum ersten Mal begegnet, und sie ist von der Ausstrahlung dieses Mädchens sofort gebannt. Zwischen den beiden entspinnt sich eine tiefe Freundschaft, die doch nur einen Sommer währt. Denn plötzlich beginnt die machthungrige Sarah, ein grausames, unerbittliches Spiel mit ihrer Freundin zu treiben, gegen das sich Charlène schließlich nur noch auf eine Art zu wehren weiß … (Verlagsinfo)

Anne-Sophie Brasme – Dich schlafen sehen weiterlesen

Anonymus – Die liebestolle Gräfin. Erotischer Roman

Gräfin Sidonie Stellamare liebt das Geld über alles, sie wettet gern und spekuliert mit Aktien. Als sie durch einen Zufall Hektor van Karkoel kennenlernt, erhofft sie sich von ihm entscheidende Tips und Hinweise. Der Millionär ist dazu auch gern bereit – allerdings unter einer ganz bestimmten Voraussetzung. Die Gräfin muss zahlen, und zwar mit ihrem Körper und ihrer Liebe.

Sidonie Stellamare kennt keine Skrupel und geht auf dieses Angebot ein. Gemeinsam erleben beide in den nächsten Monaten alle Höhen des Liebesrausches, der nicht enden will. (Verlagsinfo) Dieser Klappentext verschweigt verschämt die Beteiligung des Äffchens Mao und des buckligen Karkoel-Partners Udo Lankhout an den Liebesspielen, vom Afrikaner Poulpoul ganz zu schweigen.

Anonymus – Die liebestolle Gräfin. Erotischer Roman weiterlesen

Anonymus – Sinnliche Südsee. Erotischer Roman

Stella, behütete Ehefrau eines englischen Offiziers, viktorianisch erzogen, wird von den Maori verschleppt und erfährt am eigenen Leib sexuelle Praktiken, von deren Existenz sie nichts ahnte. Eine Hölle, so glaubt sie anfangs, – die sich aber bald verwandelt in ein Paradies der Lust, ein Paradies ohne Tabus und Prüderie, in dem Stellas verdrängte Sexualität erwacht. Und sie hofft nur eines: aus diesem Paradies nie vertrieben zu werden … (Verlagsinfo)

Der Autor oder die Autorin ist unbekannt. Ihr oder sein Buch erschien 1978 unter dem seltsam schelmischen Titel „Cruelle Zélande“, also „Grausames Neuseeland“.

Anonymus – Sinnliche Südsee. Erotischer Roman weiterlesen