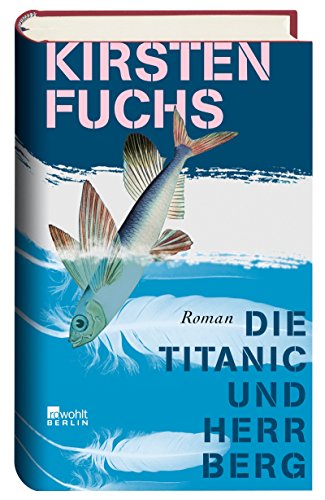

Eine „Amour fou“ in Zeiten sozialer Kälte verspricht der Klappentext zu Kirsten Fuchs‘ Debütroman „Die Titanic und Herr Berg“. Radikal soll er sein, erotisch und hart am Abgrund. Das trifft im Groben und Ganzen durchaus zu, erfordert bei näherer Betrachtung aber noch einiges an Differenzierung.

Fuchs erzählt die Geschichte einer Liebesbeziehung: Tanja (vermutlich Mitte 20 – so ganz deutlich wird das nicht), Sozialhilfeempfängerin, unkonventionell und weltverklärend, lernt beim Behördengang Peter kennen, der auf der anderen Seite des Sozialamtsschreibtisches sitzt. Peter ist 42, zweifach geschieden, zweifacher Vater, beziehungsunfähig und von der beruflich bedingten Überdosis Wirklichkeit abgestumpft.

Tanja ist sofort hin und weg von Peter, sieht ihn als ihren Mann fürs Leben an. Peter lässt sich darauf ein, will aber von Liebe gar nichts wissen. Während sie in die Beziehung immer mehr Hoffnungen steckt, ist sie für ihn eine rein sexuelle Angelegenheit und zumindest in der Hinsicht stimmt die Gleichung – beide fühlen sich wahnsinnig stark zueinander hingezogen.

Doch je länger die Beziehung dauert, desto mehr ist Tanja sich ihrer Sache sicher, dass Peter ihr Ein und Alles ist und sie zusammen den Rest ihrer Lebens verbringen werden. Doch was soll daraus werden, wo Peter von Beziehungen doch gar nichts wissen will?

Schon der etwas unkonventionelle Titel deutet an, dass „Die Titanic und Herr Berg“ kein Roman von der Stange ist. Sprachlich verspielt und so phantasievoll wie die weibliche Hauptfigur erscheint der Roman somit auch auf den ersten Seiten. Kirsten Fuchs‘ Stil ist sehr eigenwillig, verspricht zunächst aber ganz erfrischende und unterhaltsame Lektüre. Spielerischer Umgang mit Satzbau und Formulierungen, ein sehr deutlicher Hang zu Wortspielereien und Doppeldeutigkeiten mit einer gewissen Portion Witz – man ist anfangs wirklich versucht zu glauben, dass „Die Titanic und Herr Berg“ ein toller Roman sein könnte.

Doch leider täuscht der erste Eindruck. Obwohl ich Bücher mit Sprachwitz und Doppeldeutigkeiten mag, und obwohl ich auf den ersten Seiten noch das eine oder andere Mal über Kirsten Fuchs‘ bildhafte Sprache geschmunzelt habe – mit der Zeit wurde die Lektüre immer anstrengender. Anfangs freut man sich durchaus noch über gelungene Sätze wie diese hier: |Ich habe am häufigsten in meinem Leben das Wort „ich“ gesagt und das Wort „und“. Ich sage sehr oft „ich“. Das ist mein Lieblingssatzanfang. Ich, ich, ich bin nicht eloquent. Ich bin der Mittelpunkt meines Mittelpunktes und definiere an mir angepflockt wie eine Ziege einen kleinen Radius um mich herum.| (S. 8)

Je weiter sich die Geschichte allerdings hinzieht, desto zäher wird leider auch die Lektüre. Kirsten Fuchs‘ sprachliche Mittel wirken mit der Zeit ermüdend. Ihr Satzbau wirkt ein wenig gekünstelt, manchmal ein wenig wie mit der Brechstange zurechtgebogen und bemüht um jeden noch so kleinen Wortwitz. Darunter leidet des Öfteren der Lesefluss. Die künstlerische Verspieltheit, die anfangs noch so erfrischend wirkt, mündet immer mehr in eine träge, schwere Künstlichkeit. Man gewinnt den Eindruck, dass die Autorin sich mitsamt ihrer Figuren hinter einem Wall gekünstelten, anstrengenden Satzbaus verschanzt und den Leser nicht an sich heranlässt. Die Figuren bleiben genauso blass und fremd, wie die sprachliche Frische schon nach wenigen Kapiteln verpufft.

Fuchs hält ihre Figuren auf Distanz zum Leser. Man kommt einfach nicht an sie heran, kann sie schlichtweg nicht verstehen und somit auch absolut nicht mit ihnen mitfiebern. Sie bieten nur wenige Identifikationspunkte. An Peter kann man noch so manches nachvollziehen, aber in Tanja gipfelt die Kluft zwischen Leser und Figuren sehr deutlich. Man erfährt zu wenig über sie. Trotz der gewählten Sichtweise des ständig wechselnden Ich-Erzählers, der mal aus Peters und mal aus Tanjas Perspektive berichtet, gelingt es kaum, sich ein nachhaltiges Bild von Tanja zu machen. Erst spät erzählt Kirsten Fuchs etwas aus Tanjas Leben, so richtig begreifbar wird die Figur dadurch zu diesem späten Zeitpunkt aber auch nicht mehr. Eine Sozialhilfeempfängerin, die den 100-Euro-Schein, den ihr ihre Freundin reicht, einfach aus dem Autofenster flattern lässt, die sich mitten im Winter in der leeren Straßenbahn bis auf den BH auszieht – da hapert es einfach ganz grundsätzlich an der Greifbarkeit der Figur. Man kann über sie rätseln, aber man kann sie nicht verstehen.

Peter wirkt daneben schon menschlicher. Während Tanja weltfremd und absonderlich erscheint, nichts in ihrem Leben geregelt bekommt, wenn nicht einer ihrer Freunde für sie die Dinge in die Hand nimmt, steht Peter mit beiden Beinen auf dem Boden. Er steht schon ein bisschen zu sehr auf dem Boden der Tatsachen, denn irgendwo im Laufe seines bisherigen Lebens scheint ihm da etwas ganz Grundsätzliches verloren gegangen zu sein. Seine Grundeinstellung ist eine eher pessimistische, sein Selbstwertgefühl nicht der Rede wert und sein Alltag eher trostlos. Aber zumindest kann man ihn halbwegs verstehen.

Letztendlich ist der Gegensatz zwischen den Hauptfiguren einer, der Potenzial für eine spannungsreiche Liebesgeschichte bietet. Aber dieses Potenzial nutzt Kirsten Fuchs leider nicht so geschickt aus, wie man es tun könnte. Da die Sprache eine Distanz zum Leser schafft, die Figuren dadurch nicht mitzureißen wissen, kommt auch der spannungsreiche Kontrast zwischen den beiden Hauptfiguren nicht so stark zum Tragen. Schade eigentlich.

Da Kirsten Fuchs viel Gewicht auf sprachliche, sich verflüchtigende Effekte legt, kann auch die restliche Geschichte nicht so recht zünden. An manchen Stellen wirkt das Geschriebene geradezu belanglos (|“Erst ist Montag und dann ist Dienstag. Und welch ein Wunder, dann ist Mittwoch.“| S. 43, |“Die Mülltonnen stehen noch da, wo die Mülltonnen immer stehen.“| S.74). Teilweise ist es aber weniger das Beschriebene, was stört, sondern mehr die Art, wie es geschrieben ist.

Anstrengend umständlicher Satzbau und eine Grammatik, die manchmal zum Haareraufen ist. Dass man beispielsweise in einem Satz nach „brauchen“ den Infinitiv mit „zu“ bildet, scheint Kirsten Fuchs entweder nicht zu wissen oder kategorisch zu ignorieren. Vielleicht soll es auch nur die grammatikalische Unwissenheit ihrer Hauptfigur Tanja ausdrücken, wer weiß. Auch ansonsten stolpert man immer wieder über einen Satzbau, für den einem jeder Deutschlehrer die Ohren lang ziehen würde: |“Holger meinte, es sei billiger, ich würde die Rückfahrkarte in Prag kaufen, aber wenn das Geld alle ist, kann sein, es reicht nicht mehr für eine Rückfahrkarte.“| (S. 208) Und so wird das Buch mit zunehmender Seitenzahl stetig anstrengender und ermüdender und der Leser mit der Zeit ein wenig genervt. Die Lektüre von „Die Titanic und Herr Berg“ erfordert nicht nur Geduld, sondern auch Durchhaltevermögen.

Das Ganze gipfelt dann in einem Finale, das uns für all das mühsam aufgebrachte Durchhaltevermögen leider noch nicht einmal anständig entschädigt. Nachdem ich das Buch am Ende zugeschlagen hatte (und zumindest über diesen Umstand doch recht glücklich war), saß ich noch eine ganze Weile mit einem großen Fragezeichen auf der Stirn da. Das Fragezeichen wich aber auch später keiner Erkenntnis.

Tanja beweist in dem Buch mehrfach, dass sie es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt und eine ganz gute Lügnerin ist. Insofern wird leider auch nicht deutlich, welche Teile der finalen Handlung man nun ernst nehmen kann bzw. muss und welche nur ihrer Phantasie entsprungen sind. Tanja verabschiedet sich aus der Handlung, ohne auch nur einen Funken Sympathie erzeugt zu haben und ohne auch nur eine Winzigkeit verständlicher geworden zu sein. Und auch Peters Abgang bleibt seltsam diffus.

Alles in allem habe ich das Buch am Ende ziemlich enttäuscht aus der Hand gelegt. Nach einem recht vielversprechenden Start entwickelt sich Fuchs‘ Schreibstil zunehmend anstrengend und ermüdend. Die Figuren wissen nicht mitzureißen und bleiben dem Leser fremd und auch der Schluss lässt den Leser verwirrt und unzufrieden zurück. Ein Buch, das eine Handvoll schöner Momente aufweist, die einen zum Schmunzeln bringen, und das immer dann, wenn Kirsten Fuchs die Geschichte einfach mal ohne viel sprachliche Künstlichkeit laufen lässt, ganz ordentlich in Fluss kommt, aber über diese paar hellen Momente hinaus leider doch eher düster im Gedächtnis bleibt. Schade eigentlich, denn Potenzial wäre da gewesen.