„Der große Wunsch“ erzählt die Geschichte eines Vaters, der sich auf die Reise nach Syrien begibt, um dort nach seiner Tochter zu suchen. Naima ist dorthin aufgebrochen, um einen Glaubenskrieger zu heiraten. Ihren Vater Murad hinterlässt sie mit großen Vorwürfen. Er selbst ist auch dieser Gegend vor Jahrzehnten entflohen. Nun aber begibt er sich erneut in das Kriegsgebiet um Naima zu retten.

Archiv der Kategorie: Zeitgeschichte & Gesellschaft

Catherine Breillat – Pornokratie. Erotische Novelle

Die Autorin

Catherine Breillat, geboren 1948, ist Regisseurin, Drehbuchautorin (z. B. für Fellini und zu „Bilitis„) und hat mehrere Romane veröffentlicht. Seit ihrem Film „Romance XXX„/“Romance“ ist sie auch dem deutschen Publikum bekannt. Sie plant die Verfilmung von „Pornokratie“ (ist aber in der Wikipedia noch nicht gelistet). Die dürfte ebenso für Diskussionen sorgen wie „Romance X“.

Handlung

Catherine Breillat – Pornokratie. Erotische Novelle weiterlesen

Ingeborg Drewitz – Gestern war Heute – Hundert Jahre Gegenwart

Der Roman „Gestern war Heute – Hundert Jahre Gegenwart“ von Ingeborg Drewitz beschreibt das Leben einer kleinbürgerlichen Familie in Berlin vom Geburtsjahr der Hauptfigur Gabriele 1923 bis zum Jahr 1978. Dabei zweigt sich vor allem, was in den Familien an Problemen, Gewohnheiten und vor allem Rollenverhältnissen gleichgeblieben ist und was sich verändert hat. So ist zum Beispiel das unterschiedliche Emanzipationsbestreben der verschiedenen Frauen in dieser Familie ein zentrales Thema des Romans: Die Urgroßmutter und die Großmutter Gabrieles zweifeln ihre Rolle als Hausfrau und Mutter gar nicht an. Aber schon Susanne, die Mutter der Hauptperson, hat eine Chance auf Karriere, weil sie gelernt hat Klavier zu spielen.

Als Gabriele auf die Welt kommt gibt sie diese Zukunftspläne jedoch zu Gunsten der Familie auf. Gabriele ist in dieser Hinsicht eine gegensätzliche Figur. Schon an den ersten Wörtern: „Ich“ und „Heute“ (S. 26) die das Kind spricht kann man ihren Drang nach Selbstverwirklichung erkennen. Sie engagiert sich in der Nazizeit für verfolgte Randgruppen und später gilt ihr Engagement einer Zeitschrift, die sie mit einigen anderen zusammen herausgeben möchte. Als sie dann mit der Begründung „Warum eigentlich nicht“ (S.188) heiratet und auch bald ein Kind bekommt, verwirft sie ihre Emanzipationspläne und schlüpft in genau die Frauenrolle hinein, die sie eigentlich vermeiden wollte.

Doch irgendwann bemerkt sie, dass sie so nicht glücklich werden kann, verlässt ihren Mann Jörg und zieht mit den beiden Kindern zu einer Freundin. Über diese Zeit erfährt man als Leser nur das, was Gabriele in ihren Briefen an Jörg schreibt. Dies hat den Nachteil, das man nur Gabrieles Sicht der Dinge erfährt und eine Gegendarstellung von Jörgs Standpunkt aus ausbleibt. Nach dem Tod der jüngeren Tochter Cornelia, die in der Schule beim Geländerrutschen verunglückt, kehrt Gabriele wieder zu Jörg zurück, weil sie an der Selbstverwirklichung zweifelt, die ihrer Meinung nach durch den Tod immer wieder aufgehoben werden würde.

Bei der letzten Generation in diesem Buch, zeigen sich zwei unterschiedliche Frauenbilder: Die älteste Tochter Renate ist in der 68er-Bewegung engagiert und setzt sich für die „Emanzipation aller“ (S. 369) ein. Sie verlässt dazu die Familie und lebt in einer Wohngemeinschaft mit anderen Jugendlichen zusammen. Doch auch sie kann ihre Ziele nicht erreichen, denn am Ende steht sie unbeachtet auf der Straße und verteilt Flugblätter gegen die Fußball Weltmeisterschaft in Argentinien 1978. Das dritte und letzte Kind Claudia, das erst auf die Welt kommt, als Gabriele wieder bei Jörg lebt, verhält sich vollkommen anders: Sie stellt die Rolle der Frau gar nicht in Frage, heiratet früh und bringt einen Sohn zur Welt.

Deutsche Geschichte

Doch der Roman handelt nicht nur von der Entwicklung der Frauen, sondern beinhaltet auch viele geschichtliche Inhalte, die natürlich immer aus der Perspektive der Personen geschildert werden. Besonders sind Themen wie der Zweite Weltkrieg, der Mauerbau und die 68er-Bewegung in das Romangeschehen mit eingearbeitet. Manche Geschehnisse fallen dafür ganz oder zum Teil weg, weil sie für Gabriele und die Menschen in ihrem Umfeld nicht so wichtig sind.

Schreibweise

Ein Problem in dem Roman stellt jedoch die Schreibweise von Ingeborg Drewitz dar: So erschweren häufige Perspektivenwechsel, unvollständige Sätze und fehlende Zeichenangaben bei wörtlicher Rede das Lesen. Gleichzeitig macht dies das Buch jedoch interessanter, weil es auch beim zweiten Lesen noch nicht langweilig wird.

Wer sich also für die oben beschriebenen Themen interessiert und sich mit einem anspruchsvolleren Schreibstil anfreunden kann, der kann sich das Buch getrost kaufen.

Leseprobe:

„Es ist alles so schnell gegangen, Jörgs Anstellung bei Schering, im Altbau, sehr beengt, aber Chemie – da wird was draus! Und seine Frage. Und ihre zögernde Antwort: Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht. Sie mögen sich. Sie erzählt ihm von dem Sommertag in Grünau. Ganz nüchtern, ganz offen wollen sie beginnen. Seine Mutter ist gestorben, ein Männerhaushalt, der Vater und der Sohn brauchen eine Frau.

Angst, Angst vor dieser Idylle: Mann und Frau, vielleicht auch ein Kind oder zwei. Angst vor der Immer-Wiederkehr: Mann und Frau und Mann und Frau. Angst vor dem Leben, das Mutter gelebt hat und Großmutter und Urgroßmutter: Draußen die Welt und hinter den vier Wänden – nein keine Geborgenheit.Bisher hat sie doch immer gehofft, mit jedem Jahr deutlicher zu werden, endlich wieder so unbefangen Ich zu sagen, wie als Kind. ICH.“ (S. 188)

Die Autorin

Ingeborg Drewitz (* 10. Januar 1923 in Berlin als Ingeborg Neubert; † 26. November 1986 in West-Berlin) war eine deutsche Schriftstellerin. (Quelle: Wikipedia.de)

Werke

Dramen

Unio mystica – ein Spiel. 1949

Alle Tore werden bewacht. 1955

Hörspiele

Das Labyrinth. 1962

Der Mann im Eis. 1976 ISBN 3-15-009834-3

Hörspiele. Atelier im Bauernhaus, Fischerhude 1977

Erzählungen

Und hatte keinen Menschen. Eckart-Verlag, Berlin/Witten 1955

Im Zeichen der Wölfe. Sachse & Pohl, Göttingen 1963 (enthält u. a. Der Hund)

Eine fremde Braut. Erzählungen. Claudius-Verlag, München 1968

Der eine, der andere. Stuttgart: Werner Gebühr 1976. Neuausgabe: Goldmann TB 6386, 1981, ISBN 3-442-06386-8

Bahnhof Friedrichstrasse. Hrsg. von Agnes Hüfner. Claassen, Hildesheim 1992, ISBN 3-546-00021-8

Romane

Der Anstoß. Schünemann, Bremen 1958

Das Karussell. Sachse & Pohl, Göttingen 1969

Gestern war heute: Hundert Jahre Gegenwart. Claassen, Düsseldorf 1978 ISBN 3-546-42185-X. Zahlreiche Neuausgaben.

Oktoberlicht oder Ein Tag im Herbst. Nymphenburger, München 1969. Neuausgabe: Fischer TB 5479, Frankf./M. 1983, ISBN 3-596-25749-2

Wer verteidigt Katrin Lambert? Stuttgart: Werner Gebühr 1974. Neuausgabe: Fischer TB 1734, Frankf./M. 1976, ISBN 3-596-21734-2

Das Hochhaus. Stuttgart: Werner Gebühr 1975. Neuausgabe: Goldmann TB 3825, München 1979, ISBN 3-442-03825-1

Eis auf der Elbe. Tagebuchroman. Claassen, Düsseldorf 1982, ISBN 3-546-42188-4. Neuausgabe: Goldmann TB 6740, München 1984, ISBN 3-442-06740-5

Eingeschlossen. Claassen, Düsseldorf 1986. Neuausgabe: Goldmann TB 8947, München 1988, ISBN 3-442-08947-6

Autobiographische Prosa

Mein indisches Tagebuch. Radius-Verlag, Stuttgart 1983. Neuausgabe: Rowohlt, rororo 7993, Reinbek 1986, ISBN 3-499-17993-8

Hinterm Fenster die Stadt. Aus einem Familienalbum. Claassen, Düsseldorf 1985. Neuausgabe: Goldmann TB 9205, München 1988, ISBN 3-442-09205-1

Lebenslehrzeit. Autobiographie 1932-1946. Radius-Verlag, Stuttgart 1985, ISBN 3-87173-706-2

Die ganze Welt umwenden: ein engagiertes Leben. Claassen, Düsseldorf 1987. Neuausgabe: Goldmann TB 9391, München 1989, ISBN 3-442-09331-7

Sachbücher

Die dichterische Darstellung ethischer Probleme im Werke Erwin Guido Kolbenheyers. Univ. Diss., Berlin 1945

Berliner Salons: Gesellschaft und Literatur zwischen Aufklärung und Industriezeitalter. Haude & Spener, Berlin 1965, Schriftenreihe: Berlinische Reminiszenzen Band 7.

Leben und Werk von Adam Kuckhoff. Friedenauer Presse, Berlin 1968

Bettine von Arnim. Romantik – Revolution – Utopie. Biographie. Diederichs, Düsseldorf/Köln 1969, Claassen, Hildesheim 1992, ISBN 3-546-00025-0

Zeitverdichtung: Essays, Kritiken, Portraits; gesammelt aus 2 Jahrzehnten. Europaverlag, Wien/München/Zürich 1980, ISBN 3-203-50745-5

Kurz vor 1984. Radius-Verlag, Stuttgart 1981

Gekürzte Neuausgabe: 1984 – am Ende der Utopien: Literatur und Politik; Essays. Goldmann TB 6699, München 1984, ISBN 3-442-06699-9

Schrittweise Erkundung der Welt. Reise-Eindrücke. Europaverlag, Wien u. a. 1982, ISBN 3-203-50745-5

Unter meiner Zeitlupe. Porträts und Panoramen. Europaverlag, Wien u. a. 1984

Junge Menschen messen ihre Erwartungen aus, und die Messlatten stimmen nicht mehr – die Herausforderung: Tod. Radius-Verlag, Stuttgart 1986, ISBN 3-87173-724-0

Taschenbuch: 416 Seiten

ISBN-13: 978-3123537004

www.klett-cotta.de

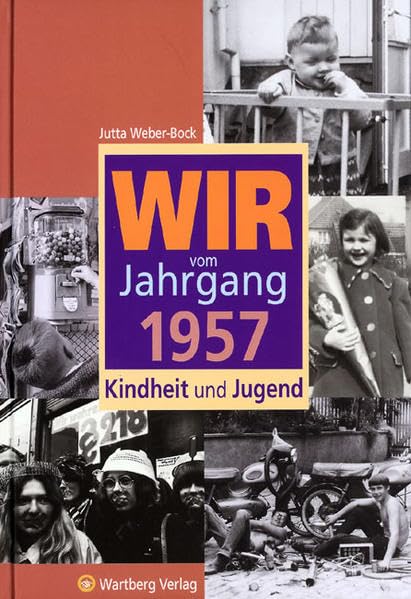

Weber-Bock, Jutta – Wir vom Jahrgang 1957. Kindheit und Jugend

_Doch schon so alt, aber jung geblieben_

„Jahrgang 1957 – das war die Generation der Kurzschuljahre, Hula-Hoop-Reifen und des Apfelshampoos. Die Großmütter dufteten noch nach 4711, viele Mütter verrichteten Heimarbeit und die Vätern arbeiteten auch samstags. Als Jugendliche erlebten wir die 70er Jahre mit Anti-Atomkraftprotesten, Frauenbewegung, ABBA und Disco-Fieber. Wir trugen fast alles: Mini und Plateauschuhe, Boots und Röhrenjeans, Bundeswehrparka und Palästinensertuch.“ (Verlagsinfo)

Die Stuttgarter Schriftstellerin Jutta Weber-Bock, selbst Jahrgang 1957, nimmt den Leser und Betrachter mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Eingebettet in die weltpolitischen und gesellschaftlichen Geschehnisse der damaligen Zeit, begleitet sie den Leser durch eine Welt aufregender Kindheit und hoffnungsvoller Jugendträume.

_Die Autorin_

Jutta Weber-Bock – natürlich Jahrgang 1957 – ist schon seit den achtziger Jahren Leiterin von Schreibwerkstätten, insbesondere an der Uni Stuttgart, und bildet mittlerweile selbst solche Seminarleiter aus. Sie schreibt Romane, Gedichte und Erzählungen, die zum Teil veröffentlicht wurden. Der Erzählband „Herbsüß mit Bitterstoffen“ erschien 2002 im |Alkyon|-Verlag, Weissach. Die Autorin informiert über sich auf ihrer Homepage http://www.weber-bock.de.

|Veröffentlichungen:|

Laufen Leben, Geschichten und Gedichte, Passagen 15, |de scriptum| Verlag, Rottweil 2001

Herbsüß mit Bitterstoffen, Erzählungen, |Alkyon| Verlag, Weissach i. T. 2002 (Bezug nur noch über die Autorin)

Wir vom Jahrgang 1957 – Kindheit und Jugend -, |Wartberg| Verlag, Gudensberg-Gleichen 2005

Liebesprobe, Roman, |demand| Verlag Waldburg 2005.

Die Autorin arbeitet an ihrem nächsten Roman.

_Inhalte_

Wie bereitet man die Vergangenheit auf? Wie erinnert man sich an die frühesten eigenen Tage? Am besten stützt man sich auf Dokumente und ordnet diese bestimmten Lebensabschnitten zu. Die Chronik dieses 1957er-Lebens deckt demgemäß die Jahre von eins bis 18 mit zahlreichen Chroniken und Bildern – eigenen und fremden – ab. Die Chronik-Rubrik verknüpft die persönliche Biografie der Autorin mit den Weltereignissen, angefangen von „Sputnik 2“ (Hündin Laika an Bord) bis zu den autofreien Sonntagen im Jahr 1973.

Nicht nur das Essen zwischen deutscher Markenbutter und Schweizer Käse spielt eine Rolle, sondern natürlich auch die Mode, sei es nun das Babylätzchen, die Helanca-Strumpfhose oder die erste eigene Jeans. Emanzipation war nämlich nun von Gesetzes wegen erlaubt, weil am 1. Juli 1958 das erste deutsche Gleichstellungsgesetz in Kraft trat. Es erlaubte Frauen, ohne die Zustimmung ihres Ehegatten einen Beruf auszuüben, ein eigenes Vermögen zu besitzen und – jedenfalls ein Jahr später – allein über die Erziehung der Kinder zu entscheiden. In der Steinzeit davor war der Ehegatte noch „Herr im Haus“. Aus und vorbei. Mit der Verfügbarkeit der Pille war es auch mit der Herrschaft des Paschas im Bett endgültig vorüber. Sofern überhaupt einer da war: Viele Kriegsgefangene kehrten nicht aus Sibirien zurück.

Nach dem Kindergarten kam die Dorfschule, in der jüngere und ältere Kinder noch gemeinsam unterrichtet wurden. Der erste Schultag begann stets mit einer Schultüte. Und die wurde damals noch nicht geklaut. Auf dem Nachhauseweg kam man an Kaugummiautomaten vorbei, an denen man nach dem Einwerfen eines Groschens (= zehn Pfennige) einen Hebel drehen musste, um an die begehrten Kügelchen zu gelangen. Zu Hause vertrieben sich die Jungs entweder mit Fußballspielen oder Mopedreparieren die Zeit, die Mädchen mussten oftmals der Mutter im Haushalt helfen, denn es gab noch sehr wenige Maschinen, die Muttern die Arbeit abnahmen.

Die sechziger Jahre waren einerseits schrecklich bieder, andererseits eine Zeit des Auf- und Umbruchs. Lief im Fernsehen jede Menge amerikanische Serienware von „Bonanza“ bis „Raumschiff Enterprise“, so tat sich auf den Straßen etwas völlig anderes: Die Studenten protestierten gegen: Vietnam, die USA, den Schahbesuch und „den Muff aus tausend Jahren in den Talaren“. Schließlich gingen Anfang der 70er Jahre auch Nichtstudentinnen auf die Straße, um gegen den Paragraphen 218 zu demonstrieren, der die Abtreibung verbot. Kommunen, Rocker, Ökos, Anti-AKWler – es war jede Menge in Bewegung gekommen, und als die 1957er volljährig wurden, schauten sie zuversichtlich auf ihre zukünftigen Lebensjahre. Weiter geht die Sicht nicht, denn der Untertitel des Bandes lautet ja „Kindheit und Jugend“.

_Mein Eindruck_

Diese hohe Zahl der Nebenaspekte handelt die Autorin in Textkästen ab, die jeweils mit einem oder zwei Fotos illustriert sind. Die Wirkung ist die eines Zusammensetzspiels, das sich beim Leser erst in der Erinnerung zu einem Ganzen zusammenfügen will. Aber darauf kommt es nicht an. Viele Leser wollen sich in dem Buch in erster Linie wiedererkennen, und je mehr Teile sie vorgesetzt bekommen, desto mehr Teile ihrer Identität können sie wiedererkennen.

|Persönlich|

Nun fragt man sich vielleicht zu Recht, wo denn bitteschön hier die eigenen Eindrücke vom Leben der Autorin bleiben. Diese Textpassagen gibt es durchaus und in nicht geringer Zahl. Sie bilden häufig kleine Szenen aus dem Alltag ab und die Autorin kann dabei ihren ausgeprägten Sinn für Ironie nicht verbergen. Diese Szenen stellen in der Gesamtschau die subjektive Sichtweise dar, wohingegen die Chronik und die Schlaglichter eher die objektive(re) Sichtweise beitragen. (Wobei bereits die Auswahl der objektiven Informationen eine subjektive Wahl ist.)

|Politisch|

Die Bände der Reihe „Wir vom Jahrgang“ sind nicht politisch geprägt, insofern als die Autoren keine politische Richtung erkennbar werden lassen. Natürlich kann es jedoch nicht ausbleiben, dass denkende Menschen eine kritische Sicht auf gewisse Phänomene entwickeln und diese äußern. Die Frage ist also, in welcher Form dies hier geschieht. Das Mittel der Wahl ist leise Ironie. Sie ergibt sich nicht nur aus der zeitlichen Distanz zu jenen heute als absonderlich empfundenen Phänomenen der späten fünfziger und frühen sechziger Jahre (die ich selbst erlebte, da ich Jahrgang 1960 bin), sondern auch aus einem kritischen Blick aus der Perspektive einer Frau.

|Frauen|

Wie schon erwähnt, erlebten Frauen ab 1958 eine ungeahnte Ausweitung ihrer persönlichen Freiheit von Gesetzes wegen und weil die Fortschritte der Medizin ihnen in die Hände spielten. Emanzipation, Pillen, Abtreibung – alles war auf einmal möglich – und meistens sogar legal! Frau musste nicht mehr zum Abtreiben nach Holland fahren oder nach einer Vergewaltigung ein ungewolltes Kind austragen. Aber ebenso wie die 68er-Generation bedeutete diese Umwälzung nur den Start zum „langen Marsch durch die Institutionen“, der bis heute nicht beendet ist, wenn man bedenkt, dass Versicherungen und Renten Frauen immer noch ungleich behandeln. (Das Wort vom Langen Marsch geht auf Maos Guerillakrieg gegen die chinesische Regierung anno 1949 zurück.)

|Authentizität|

Wo dickleibige Welt-Chroniken und die Wikipedia gehalten sind, größtmögliche Objektivität der Darstellung zu wahren – in den Jahrgangsbänden ist sie zugelassen, aber nicht immer erwünscht. Der Eindruck der Authentizität wird nicht von Fakten erzeugt, auch nicht von durch „Experten“ bewerteten Informationen, sondern von erlebtem Wissen, von Erfahrungen. Dieser Aspekt sowie der persönliche Blickwinkel sind die großen Stärken der Jahrgangsbände. Walter Kempowski, der große deutsche Chronist der Kriegsgeneration (Echolot-Projekt) würde sich bestimmt darüber freuen.

_Unterm Strich_

Die Frankfurter Vorlesungen des Schriftstellers Paul Nizon mit dem Titel „Am Schreiben gehen“ haben bei der Autorin nach eigenen Angaben als Initialzündung gewirkt. „Seitdem gehe ich am Schreiben, wie Paul Nizon sagt.“ Schreiben ist „matière“, die sie schreibend befestigen müsse, damit etwas stehe, auf dem sie stehen könne. „Ich bilde mich ab im Schreiben und vergegenwärtige mich darin. So bekomme ich mein Leben in den Griff, Stück für Stück.“

Das vorliegende Buch bedeutet biografisches Schreiben im besten, weil gebrauchsfertigen Sinne. Alle Erinnerungs-Stücke sind häppchenweise angerichtet und aufbereitet, auf dass sie ein Gesamtbild ergeben mögen. Doch was heißt schon „gesamt“? Man kann sehr vieles ausblenden, um schließlich, wie vom Verlag verlangt, eine „nostalgische Reise“ zu gestalten. Zum Glück wird aber sehr wenig verschwiegen, weder der zunehmende Terrorismus (Textkasten) noch der Vietnamkrieg (zwei Chronikmeldungen von 1965 und 1969). Und von einem Zahlenkrieg kann erst recht nicht die Rede sein, denn erstens sind Statistiken langweilig und zweitens muss man sie meist selbst fälschen, um etwas zu belegen – das muss nun wirklich nicht sein.

Unterm Strich bleibt ein lebendig erzähltes und illustriertes Geschichtsbuch, das durch die persönliche Sichtweise der Erzählerin ein hohes Maß von Authentizität erreicht. Es eignet sich als persönlich gemeintes Geschenk zu allen möglichen Jubiläen.

Nach Verlagsangaben hat die Reihe großen Erfolg und kann Ende 2006 bereits 44 Bände vorweisen, zu denen anno 2007 acht weitere hinzukommen sollen.

|Mehr Informationen über die Autorin und ihr Werk findet ihr im [Interview]http://www.buchwurm.info/artikel/anzeigen.php?id=78 vom Juni 2007.|

Jana Hensel – Zonenkinder

Naomi Alderman – Die Gabe

(Verlagsinfo)

Vergewaltigung, Genitalverstümmelung, Bevormundung, Unterdrückung, Ideenraub, Abhängigkeit, Benachteiligung … unvorstellbar für den Einzelnen, und doch alltäglich und allgegenwärtig; man hat sich irgendwie dran gewöhnt. Dieses Buch zeigt: Nein! Es ist nicht normal! Es ist das grausame Antlitz der Menschheit – und wir sollten das nicht vergessen. Es ist ein ergreifender Roman voller Kälte und Grausamkeit, voller Hoffnung und Hoffnungslosigkeit.

Buchheim, Lothar-Günther – Boot, Das

Den Kinofilm Wolfgang Petersens oder gar den zugrunde liegenden, dreiteiligen Fernsehfilm aus dem Jahre 1982 kennt eigentlich fast jeder und kann man mit Fug und Recht als ein Meilenstein der deutschen Filmindustrie betrachten. Nebenher bemerkt, verhalf das einigen Darstellern und Petersen selbst zum internationalen Durchbruch. Doch erstaunlich wenige Menschen kennen die literarische Vorlage, geschweige denn den Autor und sein restliches Schaffen, von dem „Das Boot“ nur einen Ausschnitt darstellt. Grund genug, einmal in dieses Stück Kulturgut und Geschichte abzutauchen und in Augenschein zu nehmen, warum das Werk von 1973 eine solche Faszination verströmt.

_Der Autor_

Der heute einäugige Buchheim ist Jahrgang 1918, in Weimar geboren und galt schon als Vierzehnjähriger als künstlerisches Talent und Wunderkind. Seine Kindheit verbrachte er in Chemnitz, machte Abitur und studierte später Kunst in Dresden. Bereits in seiner Jugend waren seine Zeichnungen und Malerarbeiten in diversen Zeitungen und Kollektiv-Ausstellungen anzutreffen. Heute unterhält er eine der größten privaten Kunstsammlungen des deutschen Expressionismus in seinem Wahl-Heimatort Feldafing.

Kurz nach dem Krieg eröffnete er eine Kunstwerkstatt / Kunstgalerie – 1951 hob er sogar einen eigenen Kunstverlag aus der Taufe. Während des Krieges diente der schon immer maritim interessierte Buchheim als Marinekriegsberichter auf diversen Schiffen, von Minenräum- und Schnellbooten über Zerstörer bis eben hin zu den U-Booten, die ihm dann letztendlich auch den heutigen Ruhm und natürlich den Stoff für seine zahlreichen Bücher bescherten. Diese Art der Vergangenheitsbewältigung ist aber nicht sein gesamtes literarisches Schaffen, er verfasste auch schon einige Standardwerke über Kunst, speziell den Expressionismus.

Gerade aber sein beinahe autobiographischer und bekanntester Roman, in dem er seine Fahrten und Erlebnisse auf Schiffen im und nach dem Krieg verarbeitet, ist nicht unumstritten und stieß bei einigen seiner ehemaligen Kameraden auf teils weniger Gegenliebe – wie sagt er schon selbst im Vorwort?: „Dies ist ein Roman – aber kein Werk der Fiktion“. Einige Veteranen sehen das wohl etwas anders und brandmarken „Das Boot“ als zu übertrieben und zu unsachlich. Diese gingen sogar so weit und veröffentlichten eine Gegendarstellung mit dem Titel: „So war es damals nicht!“.

_Zur Story_

Saint Nazaire, Nordfrankreich – Herbst/Winter 1941:

Der Roman beginnt, wie auch der Film, mit der Anfahrt des Kriegsberichterstatters Leutnant Werner, dem „Alten“ (dem Kommandanten von U-96) und dem LI (Leitender Ingenieur) des Bootes auf St. Nazaire, wo Leutnant Werner als Gast des BdU auf dem U-Boot mitfahren soll. Sie werden bereits auf dem Weg über die Landstraße in die Stadt zur „Bar Royal“ von volltrunkenen Teilen der Mannschaft in ihrem Wagen belästigt. Klartext: Sie werden angepöbelt und angepinkelt – was der Kommandant jedoch nur lakonisch kommentiert.

Der „Alte“ wird dem Leser als stoischer, ruhiger Dreißigjähriger präsentiert, der aber durch das Erlebte aussieht, als wäre er schon weit über 40. Ganz besonders deutlich wird sein Charakter, als er später am Abend in der besagten Bar nicht – wie so viele andere – dem Suff verfällt, sondern als ruhender Pol das stattfindende und gegen Ende immer mehr ausufernde Gelage der zurückgekehrten „Seehelden“ über sich ergehen lässt. Man ist ausgelassen und überspielt den eigenen Schiss mit demonstrativ zur Schau gestelltem Optimismus und noch mehr Alkohol.

Das Leben der U-Besatzungen wird in diesen Tagen des Krieges immer schwerer: Die Briten stellen sich auf die U-Boote ein, haben neue Messmethoden, sie aufzuspüren und greifen mit Bombern beinahe unablässig die deutschen Marinestützpunkte an der französischen Küste an… Allein wer lebend von der Feindfahrt zurückkehrt, ist schon ein Held, wer auch noch Versenkungen aufzuweisen hat, kann sich des Ritterkreuzes schon beinahe sicher sein.

Doch eben die prestigeträchtigen Versenkungen durch die U-Waffe nehmen in dieser Phase des Krieges rapide ab, teils durch das von den Alliierten eingeführte Konvoi-System – mit Begleitzerstörern, die über Unterwasserortung (ASDIC) verfügen – teils durch unerfahrene, frisch von der Ausbildung kommende Kommandanten ohne Fronterfahrung. Zudem ist oft die Technik der stählernen Särge von Fehlfunktionen geschüttelt, Torpedos detonieren nicht und allerhand geht an Bord aus diversen Gründen „einfach so“ zu Bruch – ganz zu schweigen von den durch pausenlose Einsätze physisch und psychisch ausgebrannten Mannschaften.

Auf der einen Seite nervenaufreibende, oft wochenlangene Gammeldienste auf Patrouille ohne Feindkontakt oder eben das genaue Gegenteil: Nicht enden wollende Bombenteppiche, die bei Entdeckung durch einen Begleitzerstörer drohen. Kein Wunder, dass die Crews nervlich verständlicherweise vollkommen platt sind. Hinzu kommen natürlich die gnadenlose Enge und der hygienische Ausnahmezustand nach unzähligen Seetagen an Bord eines U-Boots.

Kurzum: Mensch und Material sind an der absoluten Belastungsgrenze, manchmal sogar bereits weit jenseits davon. Da aber die U-Waffe Hitlers und Dönitz’ liebstes Prestige-Objekt ist, kommen solche Marinekriegsberichter wie Leutnant Werner (das Alter-Ego Buchheims) als Propaganda-Lieferanten zum Einsatz, man will an der Heimatfront ein möglichst gutes Bild präsentieren. Der Leser begleitet den jungen Leutnant mit U-96 auf einer „typischen“ Feindfahrt in den Atlantik – quer durch das volle Programm des gnadenlosen U-Boot-Krieges…

_Kritik_

Pate für das Material des Romans stehen Buchheims reale Erlebnisse in der deutschen Kriegsmarine (auch auf U-96, richtiger müsste es aber heißen: UA), allerdings ist ihm aus berufenen Mündern schon oft der Vorwurf gemacht worden, er betreibe Geschichtsverfälschung. „Das Boot“ ist ein Stelldichein aus Buchheims gesammelten Erfahrungen im (See-)Krieg und nicht alle kleinen Geschichtchen und handelnden Personen rund um das legendäre U-Boot gehören wirklich hierher, sondern sind vom Autor in Romanform nur auf U-96 vereint worden. Sie sollen aber einen realen Background haben und nicht vollends aus der Luft gegriffen sein.

Die Figur des „Alten“ ist beispielsweise seine Hommage an (mit ihm lange Jahre nach dem Krieg noch befreundeten) Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock, der das Boot, als Buchheim darauf Dienst tat, befehligte, doch auch dieser verwies zu Lebzeiten einige der geschilderten Vorfälle ins Reich der Phantasie und Übertreibung. Hervorzuheben ist beispielsweise der „Gibraltar-Unfall“ (eine dramatische Schlüsselstelle im Roman sowie im Film), dort sollen sich die Ereignisse weit weniger tragisch und nicht so spektakulär abgespielt haben, wie Buchheim sie ausführt – das lässt sich im Nachhinein sogar belegen; was nämlich Fakt ist: Das Meer ist an betreffender Stelle flach und nicht 300 Meter tief.

Hier in diesem speziellen Fall hat Buchheim offensichtlich und nachweislich viel zu dick aufgetragen – was jeder anhand eines guten Atlas mit Seekarten selbst nachprüfen kann. Nicht überall treten die Flunkereien im Dienste der Ausschmückung so deutlich zu Tage. Trotzdem tat er gut daran, das Buch nicht als biographisches Werk zu etikettieren, sondern als „Roman“, wenn er auch steif und fest behauptet, die Begebenheiten seien keine Fiktion – so hat man immer eine passende Entschuldigung parat, wenn mal etwas historisch oder geographisch nicht ganz akkurat beschrieben wird.

Man merkt Buchheim aber an, dass er sich mit der Seefahrt und den technischen Hintergründen exzellent auskennt; Leser, die keine Ahnung vom Bord-Jargon oder auch maritimen Begriffen haben, werden den Text eventuell als etwas holprig empfinden – er geht sehr ins seemännische Detail und bedient sich Ausdrücken, die nicht jeder Landratte geläufig sein dürften. Gottseidank befindet sich aber am Ende des Buches ein Glossar, sodass man dort im Zweifelsfall nachschlagen kann, was der eine oder andere Begriff bedeutet.

Ansonsten ist der Schreibstil sehr bildhaft-blumig, dann wieder – kontrastierend – überdeutlich vulgär und reich an Ironie, die streckenweise sogar als überzogen heiter zu bezeichnen ist. Die handelnden Charaktere sind ebenfalls sehr detailliert ausgeführt, weswegen mir auch klar ist, warum so einige seiner alten Kameraden aufheulten (die werden sich wohl wiedererkannt haben) – wer sieht sich schon gerne als ungewaschenen, stets zotenreißenden Haudegen und somit Antiheld beschrieben, von denen das Buch nur so strotzt? Also ich wäre auch nicht glücklich darüber, so unvorteilhaft wegzukommen.

In meinen Augen sind die dargestellten Personen dennoch realistisch und überaus glaubhaft in ihrem Verhalten in diesen Ausnahmesituationen, die hier beschrieben werden – ich hab keinen Zweifel, dass Buchheim der psychologischen Wahrheit des U-Krieges hier zumindest sehr nahe kommt, auch wenn die einen oder anderen Konversationen, Figuren und Vorfälle vielleicht erfunden – oder nicht auf eben diesem Boot geschehen – sein mögen. Nebenbei erfährt man auch eine Menge Wissenswertes über U-Boote, deren Technik an sich und im Speziellen natürlich über den legendären Typ VII-C, dem U-96 angehört – Buchheim beschreibt gerade während der ansonsten langatmigen ersten 200 Seiten, wo die Mannschaft ohne Feindkontakt Gammeldienst schiebt, sehr plastisch, wie ein U-Boot funktioniert.

In diesem Abschnitt werden auch die Figuren und ihre Funktionen an Bord etwas näher vorgestellt und immer wieder ergießt sich der Autor in prosaischer Beschreibung des Meeres und des Himmels – was anderes hat man ja eh nicht zu tun, wenn der Kahn sinnlos durch den Nordatlantik schippert. Zwischendrin werden die Reibereien, Sympathien und Antipathien deutlich, wenn fünfzig Mann einen Monat lang stupide ohne eigentliche Aufgabe auf engstem Raum zusammenhocken. Die desolate, sich stets weiter verschlimmernde hygienische Lage an Bord tut ihr Übriges und verbessert das Betriebsklima natürlich auch nicht die Bohne.

Die Mannschaften geben sich vorzugsweise Thema Nummer Eins in allen erdenklichen Varianten hin, während die Offiziere gegen die Seekriegsführung und die Politik des Reiches generell (meist verkappt) wettern. Lediglich der penetrante und ideologisch durchgestylte Eins-WO ist, was der „Alte“ gern verächtlich einen „Kinnmuskelspanner“ nennt. Die arme Socke wird an Bord gern geschnitten und hat ein hartes Los als Außenseiter auf dem engen Kahn. Wenn die erste Feindberührung stattfindet, ist das alles jedoch obsolet, jetzt muss man funktionieren – Politik wird zweitrangig – jetzt gilt nur noch das nackte Überleben in der stickigen und verwundbaren Stahlröhre.

Die Ich-Form, in der das Werk verfasst ist, unterstreicht die Ambitionen des Autors, sich seine Erlebnisse von der Seele zu schreiben und erleichtert uns Lesern den Einstieg in die Handlung, man empfindet die stickige Enge, die ständig drohende Gefahr, entdeckt und mit Wasserbomben belegt zu werden, förmlich nach und kann sich in die Rolle eines Crew-Mitglieds versetzen. Ja, man hofft, dass der Zosse den nächsten Angriff trotz aller eingehenden Ausfallmeldungen heil übersteht und möglichst ohne Tote sicher zum Hafen zurückkehren wird.

Allerdings besteht gerade hier die große Gefahr, sich mit den Hauptfiguren und ihrem eigentlich menschenverachtenden „Handwerk“ zu sehr zu identifizieren, zu solidarisieren und alle beschriebenen Geschehnisse unreflektiert für bare Münze und tatsächlich stattgefundene Realität zu nehmen – wie wir gesehen haben, sind jedoch beim Wahrheitsgehalt des Buches einige Abstriche zu machen. Zudem sollte man nie vergessen, dass auch auf der anderen Seite des Periskops Menschen auf den Schiffen ihr Leben riskieren und im Falle der Versenkung auch qualvoll verlieren.

Zwar widmet sich Buchheim auch dem menschlich-moralischem Aspekt des U-Krieges und pflegt neben ein wenig gutem, deutschem Rittertum auch überaus kritische Töne, doch insgesamt ist der Blickwinkel naturgegeben ziemlich einseitig – trotz des Versuchs den Gegner zu ent-anonymisieren. Also: Vorsicht und Nachdenken sind angebracht, wenn man sich mit der Mannschaft über einen gelungenen Torpedotreffer freut: Die lieb gewonnene Mannschaft „unseres“ Bootes ist erfolgreich. Stimmt. Aber zum Preis des Lebens der „anderen“. Überzogenen Pathos, Kriegsverherrlichung und Deutschtümelei kann man Buchheim nicht vorwerfen, dennoch neigt er verständlicherweise zu Parteilichkeit – logisch -, handelt es sich doch um ein Buch mit autobiographischen Zügen, aus der Sicht eines jungen Kriegsberichters erzählt.

Buchheim gibt sich erkennbar Mühe, die damalige menschenverachtende Politik und grotesk-unsinnige Kriegsführung – bei der er selbst ja auch ein Zahnrad im Getriebe war – zu illustrieren, zu hinterfragen und dem sonst so gesichtslosen Haufen von armen Schweinen, die dafür den Kopf hinhalten mussten, eine Identität zu verleihen. Auch wenn er nachweislich zur Überzeichnung neigt und nicht alle Personen tatsächlich auf U-96 Dienst taten, lässt sich schwer sagen, wer davon nun erfunden ist und wer nicht, die Charaktere sind allesamt in sich schlüssig. Gleiches gilt auch für die Handlung als solches: Es _könnte_ trotz der offensichtlichen Ausschmückungen wirklich so gewesen sein.

_Fazit_

Ein stimmungsvoller, in weiten Teilen glaubwürdiger und zuweilen prosaischer Roman über das Bordleben einer WK2-U-Boot-Mannschaft, den ich immer wieder gerne lese. Einige Punkte im Wahrheitsgehalt dürfen hier durchaus bezweifelt werden, doch da Buchheim sein Werk ausdrücklich als Roman und nicht als Tatsachenbericht ausgibt, ist das aber völlig legitim. Spannend (ab etwa Seite 200) und lesenswert (über die gesamte Länge) ist das Buch auf jeden Fall – Auch wenn manche militärischen und seemännischen Fachtermini zu verdauen sind, ist es doch dank der sonst locker-gefälligen Schreibweise relativ leichte und kurzweilige Kost, sieht man vom etwas zäheren ersten Drittel einmal ab. Hat man erstmal Zugang gefunden, legt man den Wälzer so schnell nicht mehr aus der Hand. Relativ geübte Leser ziehen das Buch schätzungsweise in etwa acht bis zehn Stunden reiner Lesezeit durch.

Noam Chomsky – Hybris

Professor Noam Chomsky, der im Dezember 2004 75 Jahre alt wurde, ist bereits zu Lebzeiten eine Legende. Und umstritten, denn sein Schaffenswerk und seine Einstellungen zu diversen Themenbereichen sind alles andere als leicht und in Schubladen einzuordnen. Dennoch ist er derzeit der meist zitierte lebende Intellektuelle. Besonders in linkspolitischen Studenten- und Akademikerkreisen genießt er ähnlichen Kultstatus wie beispielsweise der „Drogenprofessor“ Timothy Leary, ohne jedoch (zum Glück?) mit dessen abenteuerlicher Biographie mithalten zu können. Zugleich wird er von der radikalen Linken ebenso angefeindet wie vom Establishment und diversen anderen Kreisen, denn Chomsky ist kontrovers, erhitzt die Gemüter und füttert Gesprächsthemen – und ist dennoch aufgrund seiner messerscharfen Logik und seines akademischen Leumunds bislang nicht überzeugend angreifbar.

Der Autor

Noam Chomsky, geboren in Philadelphia als Sohn des renommierten Hebräischgelehrten William Chomsky, studierte Philosophie, Linguistik und Mathematik an der University of Pennsylvania, promovierte in Harvard und ist seit 1955 am Massachusetts Institute of Technology (MIT) tätig. Zudem war er unter anderem in Princeton, Oxford, Cambridge, Neu-Delhi und Leiden aktiv. Er bekam Dutzende von akademischen Ehrengraden verliehen und ist in zahlreichen Gesellschaften aktiv. Seine linguistischen Theorien (am bekanntesten sind die „Chomskyhierarchien“, aber auch die „generative Transformationsgrammatik“ u.a.) haben bis in die Informatik und Psychologie hinein bedeutsamen Einfluss genommen, selbst die Medizin nutzt seine Werke (so baute beispielsweise Jerne seine nobelpreisprämierte Theorie über das Immunsystem auf Chomskys Arbeiten auf). Er gehört zu den weltweit führenden Autoritäten als Linguist und Politologe. Besonders in letzterem Wirkungsfeld ist er über rein akademische Kreise hinaus der aufmerksamen Weltöffentlichkeit bekannt, und genau dieses soll uns hier vornehmlich interessieren.

Auch politisch gesehen, ist Chomsky nicht leicht einzuordnen und hat seinen ganz eigenen Willen, der sich handlicher Schubladisierungen zu widersetzen weiß. So sieht er sich in der Tradition des „libertarian socialism“; eine anarchistische Ausrichtung, die gegen Hierarchien und Autoritäten orientiert ist. Obwohl er in seinen Schriften vehement und treffsicher analysierend gegen Machenschaften der amerikanischen Regierung angeht, ist er alles andere als „anti-amerikanisch“ (ein Kampfbegriff, der mittlerweile fälschlicherweise gleichbedeutend mit „kritisch gegenüber amerikanischer Politik“ gesetzt wird; wer nicht für uns ist, ist gegen uns und ein potenzieller Terrorist) oder unpatriotisch und unterstützt durchaus die republikanischen und demokratischen Grundsätze. Und eben die Verstöße gegen diese Prinzipien der staatlichen Freiheit prangert er an.

Dass Washingtons Ansichten dazu, was demokratisch ist und was nicht, der eigentlichen Definition beständig widersprechen, wird in seinem aktuellen Buch ebenfalls an Beispielen betrachtet. Ebenso richtet er sich explizit gegen die mehr als bedenklichen politischen Vorstöße der israelischen Regierung, was selbstverständlich als antisemitisch uminterpretiert wird. Eigens zu solchen Zwecken wurde ja auch der urbane Mythos vom „sich selbst hassenden Juden“ inszeniert. Chomsky selbst betrachtet sich als Unterstützer des Zionismus; mit dem Unterschied, dass der Begriff in den vergangenen Dekaden radikal neu interpretiert wurde und inzwischen so ziemlich das Gegenteil darstellt. Chomsky bleibt bei der traditionellen und tatsächlichen Bedeutung, und als Linguist von Format muss er es wissen. Derartige Standpunkte haben ihm natürlich den Vorwurf der Haarspalterei eingebracht. Ja, warum sollte man es mit der Sprache auch so genau nehmen, letztlich ist die derzeitige amerikanische Hetzkampagne ein Musterbeispiel dafür, wie beliebig Begriffe wie „Terrorist“ und „Terrorismus“, „humanitäre Intervention“, „anti-amerikanisch“, „unpatriotisch“ oder „Achse des Bösen“ schlagfertig und massenkompatibel aufbereitet je nach Situation zum Einsatz gebracht werden können.

Diese wirksamen verbalen Spitzfindigkeiten (oder eher Plattitüden?) werden in Chomskys Buch „Hybris“ ebenso beleuchtet wie das politische Gebaren der U.S.A. insgesamt. Dabei ist der Autor zugleich hochaktuell wie auch historisch orientiert, denn viele derzeitige Abläufe lassen sich an fast identischen Ereignissen der neueren Geschichte amerikanischer Politik erklären und in Parallelen analysieren.

Erklärtes Ziel derzeitiger amerikanischer (Macht-)Bestrebungen ist es, eine einseitig definierte weltweite Hegemonie zu erschaffen und also die alleinige Vorherrschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zu sichern. Dies geschieht dabei aus dem Anspruch heraus, der einzig legitime Heilsbringer von Freiheit und Demokratie zu sein, der weiß, was für seine Kinder gut ist und wie man ungehorsame Kinder im Sinne amerikanischer Freiheit zu erziehen und zu bestrafen hat. Das klingt pathologisch, ist es auch und wird von Chomsky ausführlich analysiert, auch und gerade sprachlich, indem unzählige Zitate in die Fließtext eingestreut werden, die von besorgten „Demokratieverfechtern“ stammen (die wohl entweder nicht wissen, was sie da eigentlich reden oder aber gedankenlos in Kauf nehmen, dass ihre wirklichen Motive durch solche Aussprüche offenkundig werden).

Die U.S.A. definieren dabei auf breiter Basis neu. Oben erwähnte Begriffe gehören dazu, außerdem wird mit Nachdruck definiert, was Demokratie ist, was Freiheit ist, was Willkür und was nicht, was Krieg ist und was nicht, wann Menschenrechte zur Geltung kommen und wann nicht (in diesem Zusammenhang und in Sachen Aufrüstung wird übrigens auch die Türkei im Buch unter die Lupe genommen; wer danach noch für eine EU-Erweiterung in den Nahen Osten ist, der hat einige Grundprinzipien nicht verstanden), wann die UN und die mit ihnen verknüpften Institutionen etwas beizutragen, und wann sie sich gefälligst herauszuhalten haben, wer welche Auflagen zu erfüllen hat, Sperrverträge zu unterzeichnen hat, sich auf- oder abzurüsten hat – und warum die U.S.A. daran selbst nicht gebunden sind.

Überhaupt ist ein wesentliches Merkmal des Hegemonialbestrebens und seiner unmittelbaren Aktivitäten, dass beständig mit zweierlei Maß gemessen wird. Was auf einen missliebigen Staat anwendbar ist, ist bei gleichem Sachverhalt noch lange nicht für Washington gültig, so zum Beispiel beim Begriff des „internationalen Terrorismus“. Die „Think Tanks“ sind dabei, die ursprünglich von den U.S.A. selbst aufgestellten Kriterien für Terrorismus- und Kriegsfälle umzugestalten, da sämtliche Definitionen bislang einwandfrei auf amerikanisches Verhalten anwendbar sind. Chomsky hält es hier wie auch bei den oben angeführten Begriffen, indem er schön bei den ursprünglichen, noch unverfälschten Bedeutungen bleibt und sie auch dementsprechend zum Einsatz bringt.

Chomsky führt einige Fälle amerikanischer Intervention aus, so unter anderem Kosovo und Ost-Timor, Kuba oder Nicaragua. Bezeichnend war, um ein Beispiel zu nennen, dass die sowjetische Stationierung von Raketen auf Kuba als kritische Bedrohung aufgefasst wurden (zu Recht), die gleichzeitige Stationierung amerikanischer Raketen an der türkischen Grenze allerdings nicht einmal Medienerwähnung fand. Kuba ging gegen Blockaden und Sanktionen sowie militärische Übergriffe der Amerikaner vor, indem es sich ordnungsgemäß an die UN und den Sicherheitsrat wandte (abgeblockt von, man errät es, den U.S.A. und Israel, den beiden Chefblockierern bei jeder Abstimmung, die „amerikanische Interessen“ tangiert), während die U.S.A. eine abgefeuerte Patrone (oder ein wahlweise von ihnen selbst gesprengtes Schiff) als ausreichenden Grund ansehen, um sofort massiv zu bombardieren (und dabei auf die korrekte Fütterung der Medien zu achten).

Aber einen genüsslich großen Teil der Drecksarbeit müssen die Staaten dabei gar nicht selbst erledigen, dafür sind sie zu sehr Meister darin, Kontras, Guerillas, revolutionäre und militante Gruppierungen zu finanzieren, auszubilden und mit Waffen zu versorgen und zudem für ein ausreichend hohes Kriminalitätspotenzial des jeweiligen Landes zu sorgen, um dann im Zusammenspiel mit einem geeigneten und medienwirksamen Schreckensereignis (auch wenn man es sich zunächst aus den Fingern saugen und irgendwelche Massaker erfinden oder notfalls selbst inszenieren muss, später interessiert es sowieso keinen mehr – ähm, was war noch mal der Kriegsgrund? Und Kriegsverbrechen durch die Streitkräfte der U.S.A.? Gibt es nicht.) mit patriotischer Inbrust und im Superman-Kostüm die Welt vor irgendwelchen schrecklichen Terroristen retten zu dürfen. Ganz altruistisch natürlich; wovon, so Chomskys Analyse, ein erschreckend hoher Teil der Aktivisten amerikanischen Imperialbestrebens aufgrund ihres Selbstverständnisses tatsächlich und aufrichtig überzeugt ist. Missionarischer Eifer mit ein paar netten machtpolitischen Nebeneffekten, wie wir ihn seit den Kreuzzügen nicht mehr hatten – aber dafür wurde jetzt ein neuer Kreuzzug ausgerufen und wir marschieren selbst pflichtbewusst in vorderster Reihe mit.

Der „war on terror“ ist natürlich keine Innovation neuerer Zeit, er wurde zuletzt bereits Anfang der Achtziger von den U.S.A. ausgerufen und die Terrorismus- bzw. Kommunismuskeule packen die Macher in Washington ja bekanntlich auch nicht erst seit gestern erfolgreich aus. Immer wieder beliebt und gern gesehen, haben sich diverse – ironischerweise eigentlich wirklich plumpe – Stilelemente als beständig wirksam erwiesen und werden in immer gleichem Schauspiel mit neuer Besetzung aufgeführt – und das Publikum scheint den Nepp nicht zu bemerken und spendet tosenden Applaus. Brot und Spiele für das Volk. Und dank neuester Technologien so werbewirksam in die Menge zu streuen wie nie zuvor. Da schafft man es auch ganz schnell und rechtzeitig vor dem nächsten Irakkrieg, die Öffentlichkeit (ca. 70 Prozent laut Umfrageergebnissen) davon zu überzeugen, dass der böse Hussein mit den ach so nützlichen Anschlägen vom 11.9. ganz bestimmt etwas zu tun hatte und die Mehrheit der nach unbekannten Kriterien festgelegten Flugzeugattentäter wohl Iraker gewesen sein müssen. Die „Schöne neue Welt“ und der „Große Bruder“ machen’s möglich.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben ihre Grenzen ausgelotet und sind folgerichtig zu dem Schluss gekommen, dass sie nunmehr eine aggressive und unilateral legitimierte „Nationale Sicherheitsstrategie“ verkünden dürfen, die es ihnen gestattet, auf jedwede durch sie selbst definierte Bedrohung ihrer Interessen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu reagieren, bevorzugt mit militärischer Überlegenheit. Das wird natürlich zunächst gegen wehrlose Ziele gerichtet, weshalb beispielsweise Nordkorea erst einmal vor Übergriffen sicher sein dürfte. Allein die bloße Verkündung dieser Gewaltbereitschaft führt allerdings in Wirklichkeit bereits zu einer neuen Aufrüstungsspirale, die Ausführung dieser Androhung zu terroristischen Gegenmaßnahmen, die wiederum als Legitimierung weiterer militärischer Interventionen (oh, es heißt ja nun „humanitäre Intervention“) dienlich sind und ihre Existenz und Notwendigkeit somit tautologisch begründen können.

Um die innenpolitischen Sorgenkinder wird sich im gleichen Zuge fachgerecht gekümmert, Patriot Act (Teil II demnächst auch in Ihrem Kino), Homeland Security und andere ganz unbedenkliche Einrichtungen zum Schutz und Wohle der amerikanischen Freiheit (wie war der Begriff gleich noch definiert?) machen es möglich.

Chomsky stellt dabei heraus, dass gerade die „Sicherheitspolitik“ dafür sorgt, dass sowohl Amerika als auch das stabile Weltgefüge in massive Gefahr geraten. Statt „Überleben durch Hegemonie“ stellt er eher die Wahlfrage: „Hegemonie oder Überleben“? [Originaltitel: „Hegemony or Survival“]

Noam Chomsky ist erneut eine explosive Analyse gelungen, untermauert von zahllosen Zitaten und Quellenbelegen und scharfsinnig zu einem schlüssigen Bild zusammengefügt, dabei alles, was dem argumentativen Totschlaghammer „Verschwörungstheorie“ Nahrung geben könnte, vermeidend. Nackte Fakten, die für sich sprechen, gewürzt mit einer griffigen Prise Zynismus, und ein angenehmer Schreibstil abseits von akademischen Wortungetümen machen „Hybris“ zu nahrhafter Vollwertkost für aufmerksame Beobachter derzeitigen Weltgeschehens. Pflichtlektüre.

Eine herausragende und beispielhafte Aktion hat der Europa-Verlag in Kooperation mit „attac Deutschland“ gestartet, indem unter http://www.chomsky-forum.de/ neben allerhand Sekundärliteratur zu Chomsky die Volltexte der sechs vor „Hybris“ erschienenen Werke veröffentlicht wurden. Shareware-Prinzip, wie es Schule machen sollte.

[Deutsches Noam-Chomsky-Forum]http://www.chomsky-forum.de

[Offizielle Homepage von Noam Chomsky]http://www.chomsky.info/

[Chomsky bei Wikipedia]http://en.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Noam__Chomsky&printable=yes

Weiterführende Lektüre:

[Die Kriegslüge]http://www.stern.de/politik/ausland/index.html?id=521345

Neunteiliger Rückblick-Artikel des „stern“ über US-Außenpolitik, Kriegstreiben und Desinformation seit dem Amtsantritt von George W. Bush

[Schlecht für Irak, gut für die Welt]http://www.taz.de/pt/2004/03/20/a0162.nf/textdruck

taz Nr. 7314 vom 20.3.2004, Seite 3, 313 Interview mit Noam Chomsky von ERIC CHAUVISTRÉ

[Projekt für ein neues europäisches 21. Jahrhundert]http://www.medienanalyse-international.de/projekt.html

Analysen und Lösungsvorschläge von Jochen Scholz, erschienen beim Internationalen Institut für Medienanalyse und Friedensforschung.

Scholz: Nach 38 Jahren als Berufsoffizier der Luftwaffe nun außenpolitischer Berater. Die letzten sechs Dienstjahre im Bundesministerium der Verteidigung im Stab des Generalinspekteurs eingesetzt. Davor zwölf Jahre in NATO-Gremien, sechs Jahre in NATO-Stäben.

Inhaltsverzeichnis:

_I. Hegemonie oder Überleben_

„Zwei Supermächte“

Der Feind im Innern

Der Feind jenseits der Grenzen

_II. Die imperiale Strategie_

Die Hegemonie erzwingen

Neue Normen des internationalen Rechts

Die Herrschaft des Gesetzes

Das internationale Recht und seine Institutionen

Besorgnisse der US-Eliten

Absichtsvolle Ignoranz

_III. Die neue Epoche der Aufklärung_

Kosovo und Ost-Timor

„Die Notwendigkeit der Kolonisierung“

Wie man unartige Kinder vor Ansteckung bewahrt

_IV. Gefährliche Zeiten_

„Nur ein Wort vom Atomkrieg entfernt“

Internationaler Terrorismus und Regimewechsel: Das Beispiel Kuba

Erfolgreicher Widerstand

Leitlinien US-amerikanischer Politik

Internationaler Terrorismus und Regimewechsel: Das Beispiel Nicaragua

_V. Die Irak-Connection_

Das Drehbuch I: Außenpolitik

Das Drehbuch II: Innenpolitik

Unbedeutende Risiken

„Die wilden Flügelstürmer“

Demokratie und Menschenrechte

Befreiung von der Tyrannei: Konstruktive Lösungen

_VI. Weltmachtprobleme_

_VII. „Ein Hexenkessel von Feindseligkeiten“_

Ursprung und Entwicklung der israelisch-amerikanischen Beziehungen

Camp David II: Palästina als „dauerhafte koloniale Dependenz“

_VIII. Terrorismus und Gerechtigkeit_

Binsenweisheiten und Terror

Die Kunst, unerwünschte Tatsachen verschwinden zu lassen

Binsenweisheiten und die Theorie des gerechten Krieges

In Konfrontation mit dem Terror

_IX: Ein Alptraum, der vorübergeht?_

_Anmerkungen_

_Personenregister_

Susanna Clarke – Piranesi

(Verlagsinfo)

E. R. Carmin – Das schwarze Reich. Geheimgesellschaften und Politik im 20. Jahrhundert

„Die radikalen sozialen, politischen, kulturellen und technologischen Umwälzungen, die dieses abgelaufene 20. Jahrhundert prägten und das Gesicht der Welt wie nie zuvor in der bekannten Geschichte veränderten, waren keine Zufälle.“

So beginnt das Monumentalwerk „Das schwarze Reich“ von E. R. Carmin (Pseudonym), das zuerst im Verlag Ralph Tegtmeier erschien, seit 1997 bei Heyne verlegt wird (was mich angenehm überrascht) und trotz eher stiefmütterlicher Beachtung eine der erstaunlichsten und fundamentalsten Sachbuch-Veröffentlichungen der letzten Jahre darstellt.

E. R. Carmin – Das schwarze Reich. Geheimgesellschaften und Politik im 20. Jahrhundert weiterlesen

Peter Scholl-Latour – Der Weg in den neuen Kalten Krieg

Amerikanische Raketenstellungen in Polen, russische Flottenmanöver vor der amerikanischen Küste, ein georgisch-ossetischer Stellvertreterkrieg im Kaukasus. Für den bedeutendsten deutschen Journalisten Peter Scholl-Latour ist eine Epoche neuer Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Großmächten unterhalb der Grenze zum offenen Krieg im Entstehen begriffen, das sei „Der Weg in den neuen Kalten Krieg“, wie er sein neuestes Buch betitelt hat. Der neue Kalte Krieg, so der Autor, unterscheide sich vom alten durch eine größere Unberechenbarkeit und eine größere Anzahl von Kontrahenten. Während sich die Entwicklung derzeit in einem verschärften Gegensatz zwischen den USA und Russland äußere, könnte in Zukunft China als zusätzlicher Akteur auftreten. Weitere Parteien werden nicht benannt.

Um seine These und die Voraussehbarkeit der Entwicklung zu untermauern, hat Scholl-Latour sein neues Buch nicht geschrieben, sondern kompiliert. Neu ist nur das Vorwort, in dem Scholl-Latour diese These formuliert, sowie vermutlich auch der letzte, „Epilog“ überschriebene Aufsatz, der die aktuelle weltpolitische Lage am Vorabend der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Barack Obama reflektiert. Ansonsten besteht das Buch in einer Zusammenstellung von Aufsätzen, Interviews und anderen Texten ab 2001 in dichter chronologischer Reihenfolge, die nicht nachbearbeitet wurden. Das ehrt den Autor, denn damit unterstreicht er die Bedeutung der von ihm schon vor Jahren erkannten Symptome, und er riskiert es auch, sich durch im Nachhinein überraschende Schwerpunktsetzungen und Fehleinschätzungen angreifbar zu machen. (Noch mehr ehrt es ihn freilich, dass solche Fehleinschätzungen extrem selten sind.) Dennoch wären einige Erläuterungen aus heutiger Sicht sowie Ergänzungen zu vernachlässigten Aspekten wie der chinesischen weltweiten Energiebeschaffung nützlich gewesen.

Ungeachtet der Prognose eines neuen Kalten Krieges bietet die vorliegende Textauswahl wieder all das, was an Peter Scholl-Latour geliebt und gehasst wird: eine knappe und einleuchtende Darlegung der geopolitischen Lage, exzellente Ortskenntnis, nicht der Anflug falschen Respekts vor Autoritäten und eine völlig rücksichtslose und undiplomatische Offenlegung von Interessen und Konflikten, Stärken und Schwächen. Und nicht zuletzt das ärgerliche Aufschrecken einer piefigen deutschen Gemütlichkeit, die das Hoffen auf Besserung und gelegentliches Scheckbuchzücken für Außenpolitik hält. Nebenbei gewährt sie in unserer Ein-Themen-Medienwelt, in der alle zwei Wochen eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, eine Wiederbegegnung mit fast schon vergessenen Krisen, Debatten, Geiselnahmen der letzten sieben Jahre.

Dass nach einer Phase der von US-Seite ausgenutzten russischen Schwäche das amerikanisch-russische Verhältnis konfrontativer geworden ist, steht außer Frage. Man betrachte unter diesem Aspekt nur den nach der Veröffentlichung des Buches aufgetretenen russisch-ukrainischen Erdgaskonflikt. Inwieweit nun insgesamt ein neuer Kalter Krieg bevorsteht, der dem alten ähnelt und sich von aggressivem Konkurrenzverhalten rivalisierender Mächte, wie es sie schon vor dem 20. Jahrhundert mehrfach gegeben hat, unterscheidet, wird nicht immer deutlich, zumal außer Russland und den USA noch keine Akteure auf so massivem Konfrontationskurs erkennbar sind.

Ein Kernproblem ist, dass Scholl-Latour im Vorwort nicht die Rolle der islamischen Welt in einem neuen Kalten Krieg darlegt. Jetzt und in absehbarer Zukunft gibt es „den“ Islam als einheitliches machtpolitisches Subjekt nicht. Die Interessen einzelner moslemischer Staaten, etwa Saudi-Arabiens, des Irans, Pakistans oder der Türkei, sind zu unterschiedlich, oft sogar gegensätzlich. Ganz zu schweigen von der Feindschaft zwischen Türken, Kurden und irakischen Arabern oder zwischen Sunniten und Schiiten. Sieht der Autor nun einen islamischen Machtblock – womöglich ausgelöst durch eine westlich-amerikanische Aggressionspolitik – am Horizont heraufdämmern oder einzelne dieser Staaten als Parteien im neuen Kalten Krieg auftauchen? Oder dienten die Feldzüge in Afghanistan und Irak den USA am Ende gar nur dazu, ihren Stiefel in den Vorgarten Russlands und Chinas zu setzen? Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass, obwohl es um die Rivalität von Großmächten geht, fast alle Aufsätze bis ins Jahr 2004 hinein die Lage dieser beiden Krisengebiete behandeln.

Weiterhin fällt auf, dass die Textsammlung unmittelbar nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 mit dem anlaufenden Afghanistankrieg beginnt. Damit werden die USA nur unter der Präsidentschaft George W. Bushs betrachtet. Warum fängt Scholl-Latour seinen Rückblick nicht mit dem amerikanischen Eingreifen in den Jugoslawienkrieg an und erörtert, inwieweit es eine Kontinuität vom „Hufeisenplan“ des Demokraten Clinton zur einseitigen Anerkennung eines unabhängigen Kosovos unter dem Republikaner Bush gibt?

Auch wenn die Voraussage eines neuen Kalten Krieges über den amerikanisch-russischen Gegensatz hinaus durch die ausgewählten Texte nur bedingt abgeleitet werden kann, liest man Scholl-Latour nie ohne Gewinn. Gerade die vielen Beiträge über die Lage im Irak und Afghanistan und teilweise auch in Afrika sind in anderer Hinsicht erhellend: Zum einen wird sehr deutlich, inwieweit die „Theorie des Partisanen“ (Carl Schmitt) mittlerweile zu einer Machtgröße geworden ist, mit der auch die USA als bedeutendste militärische und wirtschaftliche Macht nicht mehr fertig werden.

Zum anderen zeigt sich, dass das besondere amerikanische Sendungsbewusstsein, ein eigenartiges Selbstbild aus forscher Menschheitsbeglückung und eigennütziger Geschäftstüchtigkeit, in die Sackgasse geführt hat. Amerika präsentierte sich gerne als Bringer von Freiheit und Demokratie und muss nun mit ansehen, dass sich das Volk im Irak und anderswo erfrecht, von seinem neuen Wahlrecht nicht im amerikanischen Sinne Gebrauch zu machen, indem es etwa islamistische oder tribalistische Verbände stärkt. Langfristig könnten sich die Vereinigten Staaten also einer wesentlich rücksichtsloseren, ja offen brutalen Machtpolitik zuwenden. Auch insofern hilft „Der Weg in den neuen Kalten Krieg“ eine Welt im Epochenwandel besser zu verstehen, nachdem man für einen kurzen Augenblick die USA für die „einzige Weltmacht“ am „Ende der Geschichte“ gehalten hat. Nur dass es in diesem Buch über geopolitische Fragen überhaupt kein Kartenmaterial gibt, ist ein schmerzlicher Mangel.

349 Seiten, gebunden

44 Farbabbildungen auf 22 Tafeln

ISBN-13: 978-3-549-07357-5

https://www.ullstein.de/verlage/propylaeen

Der Autor vergibt:

Mehr von Peter Scholl-Latour auf |Buchwurm.info|:

[„Zwischen den Fronten“

[„Russland im Zangenkrieg“

[„Der Fluch des neuen Jahrtausend“

Yeva Skalietska – Ihr wisst nicht, was Krieg ist

Worum geht’s?

Yeva ist ein zwölf Jahre altes Mädchen. Sie hatte gerade vor 10 Tagen Geburtstag, da war die Welt noch in Ordnung – Yeva lebt in der Ukraine als das Land von Russland angegriffen wird. Der 24. Februar 2022 veränderte ihr Leben auf einen Schlag. Noch nie hat sie eine solche Angst verspürt. Durch das Führen eines Kriegstagebuchs lenkt versucht sie ihre Panik in Schach zu halten und sich ein Stück weit abzulenken. Ihre Aufzeichnungen sind ein erschütternder Kriegsbericht aus der Sicht eines jungen Mädchens.

Yeva Skalietska – Ihr wisst nicht, was Krieg ist weiterlesen

Martin Compart – G-man Jerry Cotton. Sachbuch mit Bonusmaterial

Kürzlich (2009/10) kam der neue „Jerry Cotton“-Film als Komödie in die deutschen Kinos, verfilmt mit Christian Tramitz und Christian Ulmen. Offenbar ist der G-Man des FBI inzwischen Kult und mit seinem roten Jaguar XKE zu einer Pop-Ikone geworden. Wie sonst wäre dieses Motiv als Centerfold des neuen Sachbuches über Cotton zu erklären? Solche „Ehre“ widerfährt nur Pin-up-Motiven – weil man sie ja an die Wand pinnt. Das vorliegende Sachbuch ist das erste seiner Art, verfasst von einem deutschen „Krimi-Papst“.

Die limitierte Sonderauflage enthält neben dem Centerfold auch einen Heftchenroman aus dem Jahr 1965/66 – als Anschauungsunterricht für Einsteiger sowie als Bonusmaterial für Sammler.

Martin Compart – G-man Jerry Cotton. Sachbuch mit Bonusmaterial weiterlesen

Hera Lind – Mit dem Rücken zur Wand

Saras Vater ist gewalttätig und hat sowohl Sarah als auch ihre Mutter jahrelang drangsaliert und geschlagen. Eines Tages hat Sara ihre blauen Flecken und Verletzungen einer Schulfreundin gezeigt. Daraufhin haben der Klassenlehrer und der Hausarzt dafür gesorgt, dass Sara ins Heim kommt – fort von ihrem brutalen Vater.

Sie ahnt, dass die Nachbarschaft nicht gut gehen wird. Dennoch macht sie zunächst einen Versuch und geht auf ihren Vater zu. Doch schon wieder beginnt er damit, sie zu beleidigen. Dies tut er in der Hoffnung, dass sie sich verteidigt und er daraufhin weiter draufhauen kann – im wahrsten Sinne des Wortes. Sara versucht, ihrem Vater aus dem Weg zu gehen. Doch eines Tages kommt es zum Eklat: Sie weist ihn darauf hin, dass er Dachziegeln gestohlen hat, woraufhin er sie so hart mit der Faust ins Gesicht schlägt, dass sich einige Zähne lockern und Sara große Verletzungen im Kiefer davon trägt.

Fortan reift der Plan, es ihrem Vater heimzuzahlen: Er müsste auch einmal so geschlagen und gedemütigt werden. Sara weiß auch schon, wer ihr bei diesem Plan helfen könnte. Doch dann geht alles furchtbar schief…

Hera Lind – Mit dem Rücken zur Wand weiterlesen

John Marrs – Wenn Schweigen tötet

Jeden zweiten Abend essen Maggie und Nina zusammen. Wenn sie fertig

sind, bringt Nina Maggie zurück in ihr Zimmer im Dachgeschoss und

legt sie in Ketten. Denn Maggie hat Dinge getan, die unverzeihlich sind,

und jetzt bezahlt sie den Preis dafür. Aber in der Vergangenheit gibt es vieles, was Nina nicht weiß, und Maggie wird dafür sorgen, dass es so bleibt – auch wenn es sie tötet. Denn in diesem Haus ist die Wahrheit gefährlicher als jede Lüge. (Verlagsinformation)

Mein Eindruck:

Maggie kennt viele vernichte Wahrheiten, die sie Nina nicht zumuten konnte bzw. kann – doch was ist mit den Begebenheiten von denen sie nichts weiß? Oder schlimmer noch, was wenn sie sich irrt? Was wenn eine fatale Fehleinschätzung reicht, um mehrere Leben qualvoll langsam zu zerstören? John Marrs – Wenn Schweigen tötet weiterlesen

Michael Ignatieff – Charlie Johnson in den Flammen

Charlie Johnson ist ein abgebrühter Kriegsreporter, der seit 20 Jahren Kriegsgebiete besucht. Nichts kann ihn wirklich berühren, er lässt nichts an sich rankommen. Doch während eines Einsatzes auf dem Balkan (Bosnien) pokert er zu hoch. Eine junge Zivilistin muss dafür mit ihrem Leben bezahlen. Charlie wird das Bild der von serbischen Milizen mit Benzin übergossenen, brennenden Frau nie vergessen können. Er beschließt, den brutalen Täter zu stellen. Dieses eine Mal soll Vergeltung geübt werden. Ein Himmelfahrtskommando?

Der Autor

Michael Ignatieff, ein kanadischer Publizist, wurde bekannt für seine Grundsatzartikel zu Fragen über Macht und Moral. In Harvard leitet er ein Institut für Menschenrechtspolitik (und natürlich eine Webseite).

Michael Ignatieff – Charlie Johnson in den Flammen weiterlesen

Mary L. Trump – Zu viel und nie genug

Donald Trump ist das Produkt der lieblosen, pathologischen Erziehung seines Vaters Fred. Donald lebt das Märchen, das sein Vater ihm bereits in Kindertagen vorgelebt hat, fort. An erster Stelle dieser Erziehung stand immerzu der Überzeugung zu sein, man sei schlau, besonders und außergewöhnlich. Während Empathie, Reue und Nachgiebigkeit ein Zeichen von Schwäche sind.

Caleb Carr – Terrorismus – die sinnlose Gewalt

Wie reagiert die Welt auf lange Sicht am angemessensten auf die Anschläge vom 11. September 2001? Die Antwort ist nicht einfach, doch vielleicht kann uns die Geschichte von Krieg und Terror Aufschluss darüber geben.

Das Sachbuch trägt den deutschen Untertitel: „Historische Wurzeln und Möglichkeiten der Bekämpfung„. Treffender ist der Originaltitel „The lessons of terror: A history of warfare against civilians: Why it has always failed and why it will fail again„. Dies ist auch schon das zentrale Fazit des Buches: Terrorismus mag zwar erfolglos, doch wie bekämpfen wir ihn?

Caleb Carr – Terrorismus – die sinnlose Gewalt weiterlesen

Helmut Newton – Autobiographie

Wer ist der Mann hinter der Linse der kamera? Wer ist der Mann, der uns auf dem Titelbild über den gestreckten Zeigefinger anvisiert? Man kennt Newtons Bilder, seine Nuditäten, seine teuren Bücher. Aber nur wenig ist über den Menschen Helmut Newton bekannt, der als Jude Neustaedter geboren wurde. Schlicht erzählt er von einem aufregenden Leben in einem unruhigen Jahrhundert. Darum ist wohl auch seine Autobiographie einfach nur so genannt: „Autobiographie“.

Helmut Newton – Autobiographie weiterlesen

E. Benjamin Skinner – Menschenhandel. Sklaverei im 21. Jahrhundert

Nie gab es mehr Sklaven als heute: 27 Millionen Menschen. Sklaverei ist ein globales Phänomen und aktueller denn je. Auch in Deutschland ist Sklaverei in Form von Zwangsprostitution an der Tagesordnung. Überall auf der Welt begegnet der Autor einem blühenden Menschenhandel. Er infiltrierte Schleusernetzwerke, traf sich mit Kinderhändlern auf Haiti und im Sudan, beschreibt das Schicksal einzelner Opfer und lässt diese zu Wort kommen. Doch was unternehmen westliche Industrienationen wie die Vereinigten Staaten gegen Sklavenhandel? Dieses Kapitel ist so spannend wie ein Krimi.

E. Benjamin Skinner – Menschenhandel. Sklaverei im 21. Jahrhundert weiterlesen