In dieser Anthologie sind 7 Fantasy-Erzählungen amerikanischer und englischer AutorInnen vereinigt:

– Die Story des Mannes, für den die zeit rückwärts läuft;

– Die Story vom Wanderer in Schwarz;

– Die Story von der Stadt der Unsterblichen;

– Die Story vom verhexten Land;

– Die Story des vergessenen Komponisten;

– Die Story von der Stimme des anderen;

– Und die Story von der Ersatzmutter.

Vertreten sind Roger Zelazny, John Brunner, Jorge Luis Borges, Katherine MacLean und andere.

Der Herausgeber

Der US-amerikanische Autor und Anthologist Terry Carr (1937-1987) gab bereits Anfang der 1950er Jahre Fanzines heraus und schrieb Artikel. Unter dem Einfluss der Beatniks versuchte er sich als Autor im Mainstream, allerdings erfolglos. 1961 zog er nach New York City um und ging ins Verlagswesen, wo er Lektor und Literaturagent wurde.

Zusammen mit Donald W. Wollheim, der später den DAW-Verlag gründete, initiierte er 1965 die Reihe „World’s Best SF“ und ab 1971 die Anthologiereihe „Universe“, die nur Erstveröffentlichungen brachte. Nach mehreren Roman-Kooperationen erschien 1978 sein erster SF-Alleingang mit dem Roman „Cirque“, der deutsch bei Heyne erschien. Carr veröffentlichte über 50 Anthologien, wofür er 1987 posthum mit dem HUGO Award als bester Herausgeber geehrt wurde.

Die Erzählungen

Mit einer Ausnahme (Borges) erschienen die Erzählungen vor oder im Jahr 1967.

1) Roger Zelazny: Der heilige Wahn

Der trauernde Ich-Erzähler erlebt immer wieder, wie sich die zeit rückwärtsbewegt bzw. deren räumlich erfassbaren Phänomene: ein geleertes Whisky-Glas füllt sich wieder, eine abgebrannte Zigarette wird wieder ganz, die Sonne geht im Westen auf und vieles mehr. Zusammen mit dem Alkohol nimmt der Chronist ein Medikament namens Dilantin zu sich, das wohl für dieses Phänomen verantwortlich ist.

Erst im letzten und längsten Flashback erfährt der Leser, was mit dem Chronisten nicht stimmt. Seine Frau ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der war aber kein Zufall, sondern volle Absicht. Davor hatten sie sich gestritten, und er hatte ihr nicht verziehen. Nun erlebt er den Streit erneut, von hinten nach vorne, dann plötzlich in der gewohnten Reihenfolge von Ursache und Wirkung. Wird er diesmal das Richtige tun?

Mein Eindruck

Der „umgekehrte“ Ablauf der Zeit bzw. der sie anzeigenden Ereignisse ist keineswegs neu, sondern wurde spätestens 1966 von J.G. Ballard in dessen Kurzgeschichte „Durchgangszeit“ geschildert. Dort erstehen die Toten wieder aus ihren Gräbern. Die Folgen der temporalen Negativität sind bei Zelazny längst nicht so schauerlich. Nachdem der Leser sich über zahlreiche, relativ banale Phänomene (siehe oben) gewundert hat, darf er sich – im allerletzten Satz – über ein Happy-End freuen.

2) John Brunner: Zerschmettere das Tor zur Hölle

Wieder einmal hat der Wanderer den Auftrag erhalten, diesen Sektor des Universums zu inspizieren. Hier leben Wesen, die sich „Menschen“ nennen. Schon jetzt freut sich der Wanderer auf die Endstation seiner Reise, denn dort liegt Ryovora, die Stadt, wo diese Menschen für vernünftiges Denken und Handeln bekannt sind.

Auf einer der Welten erfährt der Reisende von dem Bettler Jacques, dass sich auf der Welt Ys die gleichnamige Stadt dem Magiegewerbe ergeben habe. Unter Einsatz stümperhafter Zauberei hoffen die verantwortlichen Adeligen von Ys, ihre eigenen Unterlassungssünden auszugleichen. Als er dort eintrifft, ist Lord Vengis, der Chef der ganzen Bagage, dabei, den Vorfahren der Bevölkerung alles Unglück anzulasten. Der Hafen ist verlandet, die Gärten überwuchert, die Handelsstraße ist verschüttet – doch keiner tut was dagegen.

Als Vengis wünscht, die Vorfahren für dieses Unglück zur Verantwortung ziehen zu könne, erfüllt ihm der Reisende diesen närrischen Wunsch. Und schon erheben sich die Toten aus ihren Gräbern. Und sie sind ihrerseits stinksauer darüber, wie Vengis und seine Konsorten ihre Stadt zugerichtet haben…

Mein Eindruck

Dies ist die zweite Erzählung um den „Reisenden in Schwarz“ (1971), die Brunner später in einem gleichnamigen Sammelband veröffentlichte. Als Brunner diese moralischen Erzählungen für diverse Magazine verfasste und 1971 veröffentlichte, befand er sich wohl in einem Zwiespalt: Wie sollte er im Fantasy-Genre jene Missstände, die er schon in seiner SF so erfolgreich angeprangert hatte, darstellen? Die Fantasy schwelgte damals in den schönen katholischen Welten, die Tolkien und C.S. Lewis geschaffen hatten.

Diese Schwarzweiß-Malereien mit der rohen Wirklichkeit, die in Zeitung und TV zu finden waren (Vietnamkrieg usw.) zu beschmutzen, erschien verwegen. Und doch musste es um der Selbstachtung willen gewagt werden. Der Kniff der doppelbödigen Formulierung erfüllte beide Bedingungen, versteckte Zeitkritik wie auch oberflächliche Fantasy-Motive, die harmlos aussehen.

Das Ergebnis ist Fantasy, die sich völlig unterschiedlich lesen lässt. Wer sich von der netten Oberfläche blenden lässt, wird sich über so manches Detail wundern, das er sich nicht erklären kann. Das liegt daran, dass solche störenden Elemente Teile der darunterliegenden zweiten Ebene sind. Und dort findet man eine Darstellung der Welt, die alles andere als gefällig und tröstlich ist. Vielmehr finden sich dort Hinweise auf perverse Praktiken, skrupellose Machenschaften, verbreitete Amoralität und vor allem närrische Magiegläubigkeit. Diese Kritikebene führt im Grunde den Einsatz von Magie ad absurdum. Jeder hier auftretende Magier ist ein Gegner des Reisenden.

Da Magie sich auf Agenten des Chaos verlässt, der Reisende aber die Ordnung einführt und die Vernunft ebenso wie moralisches Handeln unterstützt, betreibt der Reisende keine Magie. Deshalb kann man sich durchaus fragen, ob wir es hier überhaupt mit Fantasy zu tun haben, falls Magie eine notwendige Bedingung dafür ist. Aber ja doch! Denn der Reisende agiert in einem größeren, umgreifenderen Rahmenwerk auf.

Es ist ein größeres Universum: Ordnung und Chaos existieren in wackeligem Gleichgewicht, ebenso Vernunft und widerstreitender Aberglaube alias Magie, ebenso Moral und Amoralität. Der Kampf der jeweils beiden Pole dauert ewig. Und wenn er aufhört, hat der Reisende keine Aufgabe mehr. Der Reisende, das sind wir – jedenfalls nach dem Wunsch des Autors. Und wir sollten von seiner Methode lernen: Er erfüllt unsere Wünsche – und wir müssen mit dem Ergebnis zurechtkommen, nach dem Prinzip: „Wer nicht hören will, muss fühlen!“ Brunners Vernunftbegriff ist nicht theoretisch, sondern ganz praktisch orientiert.

3) Jorge Luis Borges: Der Unsterbliche (Veröffentlichung Anfang der 1940er Jahre)

Anno 1929 entdeckt eine Prinzessin im letzten Band einer Ausgabe von Alexander Popes Epos „Iliade“ (1715-1720) ein vom Londoner Buchhändler unerwähntes Manuskript. Sie lässt es wörtlich übersetzen. Es scheint von einem gewissen Marcus Flaminius Rufus zu stammen, der sich als Tribun einer römischen Legion bezeichnet. Demnach muss es sehr alt sein. Dies ist seine Geschichte.

Marcus hat von einem Reiter gehört, der von einem Fluss im Westen berichtete, dessen Wasser Unsterblichkeit verleihe. An seinen Ufern sei daher die Stadt der Unsterblichen zu finden. Marcus ist im hunderttorigen Theben, Ägypten, stationiert, als er davon erfährt. Er macht sich alleine auf den Weg und stößt nach mehreren Abenteuern in der Wüste auf die bezeichnete Gegend. Sie sind von hässlichen Troglodyten, also Höhlenbewohnern, bevölkert, von denen es heißt, sie äßen Schlangen. Der einzige dieser bärtigen, schmutzigen Typen ist ein Mann, den er Argus tauft. Zu seiner Überraschung entpuppt er sich als Homer selbst. Er habe Argus, den Hund des Odysseus, schließlich erfunden.

Miteigenen Augen sieht und aus Homers Berichten erfährt Marcus die traurige Geschichte der Stadt der Unsterblichen. Da sich nichts änderte, zerstörten die Unsterblichen ihre Stadt und errichteten aus Spott an die Götter eine Stadt, die jeder vernünftigen Architektur Hohn sprach: Treppen, die an der Decke verlaufen und im Nichts enden sind nur ein Beispiel, das Marcus selbst gesehen hat. Schließlich verließen sie auch diese Stadt, um in Höhlen zu hausen.

Da Marcus vom Wasser des heiligen Flusses getrunken hat, wird er unsterblich. Er erlebt 1066 König Harolds siegreiche Schlacht an der Stamford Bridge, aber nicht Harolds Niederlage bei Hastings. Und vieles mehr. Schließlich wird er des Lebens ebenso müde wie Homer. Wie der Zufall es will, findet er in Äthiopien den Fluss, der die Gabe der Unsterblichkeit hinfortnimmt.

Mein Eindruck

Soweit, so gut, doch der Leser fragt, was das alles soll. Nun, nach einer ganzen Weile wird deutlich, dass es nur die Geschichten sind, die bleiben werden. Aber wie schon bei der „Ilias“, Popes „Iliade“ und der „Odyssee“ ist nie gewiss, was sich der Erzähler – Pope, Homer, Marcus – dabei gedacht hat. Der Leser kann sich auch nie sicher sein, dass die Details stimmen. Andererseits, so lernen wir, wäre das Leben ohne Geschichten sterbenslangweilig.

4) R.A. Lafferty: Das schmale Tal

Anno 1896 gab die US-Bundesregierung den letzten überlebenden Pawnee-Indianern Land – es war wenig, und dafür sollten sie auch noch Steuern zahlen. In einem derart engen Tal leben zu müssen, sah Clarence Großer Sattel nicht ein und wirkte einen mehr oder weniger gelungenen Verschwindezauber. Dieser bewirkte, dass das Tal von außen wie ein schmaler Graben zwischen zwei anderen Grundstücken aussah, sich innen aber weit und breit ausbreitete.

Zwei Generationen klappte der Zauber wunderbar. Selbst als auf dem Katasteramt sein Land als frei eingetragen war, kamen keine Weißen, um es ihm wegzunehmen – sie konnten es einfach nicht finden. Bis zu jenem Tag, an dem der Schauspieler Robert Rampart fest entschlossen ist, dieses Freiland um jeden Preis für sich, seine Frau Nina und seine fünfköpfige Brut zu gewinnen.

Leichter gesagt als getan, denn auch er sieht nur einen Graben, wie alle vor ihm. Doch dann stürmen die Kinder einfach so in die Halluzination hinein, seine Frau Nora folgt mit dem Campingwagen – und vertreibt Clarence Kleiner Sattel aus seinem angestammten Heim. Doch dann machen Ramparts konsultierte Wissenschaftler, die das ungewöhnliche Phänomen erklären sollen, einen kapitalen Fehler: Sie wirken einen Gegenzauber…

Mein Eindruck

Magie funktioniert also, zumindest wenn sie von sogenannten Fachleuten praktiziert wird. Leider vergessen sie, da kein Mensch perfekt ist, stets das richtige magische Schlusswort. Das Prinzip der Unvollkommenheit dürfte wohl auch auf die US-Regierung zutreffen, die in ihrer unerforschlichen Weisheit die Pawnee erst massakrierte, dann umsiedelte, ihnen Land gab und sie dann für diese Güte Steuern zahlen ließ.

Es geht also um Landnahme, aber auch um Landübergabe. Land will, wie ein guter Ruf, erst erworben sein. Robert Rampart ist als Schauspieler sicherlich kein geeigneter Erbe für das alte Land der Indianer, mag es frei sein oder nicht. Weder er noch die ahnungslosen Flunkerer von Wissenschaftler können einen moralischen Anspruch auf das enge Tal erheben, nur Clarence Kleiner Sattel – der es seinem Sohn Clarence Ohne Sattel vererben wollte. Erneut wird er vertrieben.

Das ist eben das Prinzip der amerikanischen Geschichte. Es gibt Leute, die Land einfach wegnehmen und dann alle möglichen Finten aufbieten, um es behalten zu können; aber es gibt auch Leute, die es seit jeher weitervererbt haben. Man kann es ihnen nicht verdenken, wenn sie ihren Schatz, das enge Tal, per Magie verstecken. – Die Pointe besteht darin, dass die Weißen ebenfalls Magie anwenden. Dieser Schuss geht derartig nach hinten los, dass Nina Rampart froh sein kann, dem Tal noch entkommen zu kommen: Denn jetzt hat es nicht einmal mehr drei Dimensionen…

5) Ray Russell: Kometenwein

In drei Briefen eines englischen Diplomaten namens Lord Henry Stanton entfaltet sich die bemerkenswerte Geschichte eines russischen Opernkomponisten, vom mittlerweile jede Spur fehlt, ja, sogar jede Erwähnung in den Medien und Fachkreisen. Wer war dieser Cholodenko, der Dostojewskis Roman „Die Brüder Karamasov“ vertonen wollte – immerhin einen der wichtigsten russischen Romane überhaupt?!

Man schreibt das Jahr 1879, als Lord Stanton in St. Petersburg die Uraufführung von Tschaikowskis Oper „Eugen Onegin“ erlebt. Voller Begeisterung nimmt er an einer Soiree im Hause des Komponisten Rimsky-Korsakow teil. Hier kommt sein Loblied überhaupt nicht gut an. Rimsky schaut auf diesem Emporkömmling Tschaikowski, der die Französen nachäffe, herab. Sein Klüngel mit Mussorgskij, Balakirev und anderen tut es ihm gleich.

Ein junger Komponist kritisiert wiederum den Klüngel. Das fordert Stanton heraus, und er revanchiert sich mit der Aufforderung, Cholodenko möchte seine eigene Kunst zum Besten geben. Und siehe da: Der junge Mann, der bis dato nur für seinen Mangel an Talent bekannt war, legt mit seiner Ouvertüre zu „Die Brüder Karamasov“ einen Sensationserfolg hin. Rimsky und Co. sind verblüfft, aber nicht allzu beeindruckt. Die Oper sei ja noch längst nicht fertig…

Cholodenko lädt Stanton zu sich ein und kredenzt ihm sogenannten Kometenwein. Der Schampus werde so genannt, weil er aus dem Jahr 1811, als der Halleysche Kommet, die Erde passierte, hergestellt wurde. Tatsächlich steigt Stanton das edle Gesöff bald zu Kopfe und er lässt sich von seinem Gastgeber die Idee für eine faustische Oper vortragen. Doch die Annahme, die Prämisse des Seelenverkaufs im Tausch für künstlerische Meisterschaft, sei reine Fantasie, stellt sich als Irrtum heraus: Cholodenko verteidigt sowohl Luzifer und den Seelenverkauf als auch die Opferung eines Kollegen (gemeint ist Balakirev), dessen Talent der Künstler „erbt“.

Das wiederum ist für Stanton nicht akzeptabel, und deshalb schlägt er einen raffinierten Epilog vor: All die Meisterwerke, die die faustische Hauptfigur – ein Maler – geschaffen habe, würden nach seinem Abgang in die Hölle restlos verschwinden, und nur leere Rahmen blieben zurück. Dieser Schluss macht Cholodenko sehr nachdenklich, doch Stanton verlässt ihn…

Mein Eindruck

Es ist die Aufgabe des Lesers, eins und eins zusammenzuzählen. Cholodenko hat dem Teufel seine Seele verkauft und nur für einen einzigen Abend einen fulminanten Auftritt gehabt. Die Oper „Karamasow“ hat er zwar geschrieben, wie die Noten, die er Stanton übergibt, belegen, doch das Notenblatt, das unser Chronist bei Stantons Briefen vorfindet, ist leer – „sic transit gloria“ und so weiter.

Die Erzählung des Kunstdetektivs, unseres Chronisten, ist mit einem ähnlichen Rahmen wie die Geschichte des Unsterblichen, die Borges beigetragen hat, aufgebaut. Aber sie zeugt von einem beeindruckenden Fachwissen um die St. Petersburger Komponisten im Rimsky-Kreis und über eingehende Kenntnisse über deren Ansichten, etwa über Emporkömmlinge wie Tschaikowski oder gar Cholodenko. Der Autor stellt die gewachsene Könnerschaft dieser russisch-nationalen Clique dem prätentiösen Auftritt von Nachahmern fremder Komponisten, etwa aus Frankreich, gegenüber. Hat der Teufel seine Hand im Spiel, wie Lord Stanton andeutet? Die Nachwelt hat jedenfalls den Klüngel belohnt. Mussorgskijs Suite „Bilder einer Ausstellung“ wird bis heute gespielt.

6) Katherine MacLean: Der Andere

Der Junge lebt in der Psychiatrie von Dr. Armstrong. Um mit dem Psychologen zu kommunizieren, bedient sich der Junge nicht seiner eigenen Stimme, sondern der des Anderen, der für ihn spricht. Der Andere ist ein Erwachsener. Der Junge schützt sich durch diesen Mittler. Doch als Dr. Armstrong sich weigert wegzugehen, kommt es zu einer kritischen Reaktion.

Dr. Armstrong macht sich in seinem Büro Vorwürfe und legt sein Gesicht in seine Hände, um zu weinen. In seinen Gedanken spricht zu er zu seinem Anderen. Es ist ein kleiner Junge…

Mein Eindruck

Der Junge und Dr. Armstrong verhalten sich innerlich wie zwei Spiegelbilder zueinander. Der Andere des Junge ist ein Erwachsener, der Andere des Arztes ist ein Junge. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin (u.a. NEBULA Awards) legt ein großes Einfühlungsvermögen an den Tag, auch wenn ihre Geschichte im Vergleich sehr kurz ausgefallen ist.

7) Mildred Clingerman: Ein rotes Herz und blaue Rosen

Zwei rund 40 Jahre alte Frauen liegen nebeneinander im Krankenhaus zur Behandlung. Unsere Chronistin lässt sich von Mrs. Pemberton erzählen, was bei ihrer Familie an Weihnachten passiert ist. Ihr Sohn Clay war bei der Marine und kam für die Feiertage nach Hause. Allerdings nicht alleine, sondern mit einem jungen Mann, der sich Damon Lucas nannte – seine Mitfahrgelegenheit. Damon Lucas sei ein sehr unheimlicher Besucher gewesen, so als sei er gar kein richtiger Mensch gewesen. Jedenfalls kein normaler, und Normalität schätzen die Pembertons über alles.

Als gute Christenmenschen gewähren die Pembertons Damon eine Nacht lang Obdach, er schläft in Clays Kinderzimmer, Clay schläft, wie von Damon vorgeschlagen, in einem Gästezimmer. Doch Damon nistet sich wie ein Kuckucksjunges bei den Pembertons ein, und sie werden ihn kaum los.

Am meisten jagt Mrs Pemberton sein Tattoo auf dem Arm ein. Zuerst steht darauf nur „MAMA“, dann aber lässt er sich auch den Schriftzug „ICH LIEBE DICH“ stechen, zusätzlich zu einem blutenden herzen und blauen Rosen. Wie schräg ist das denn? Kein Wunder, dass Mrs Pemberton davon Alpträume bekommen hat, und wegen denen liegt sie hier im Hospital. Sie musste Damon auf rabiateste Weise rauswerfen, sonst hätte er ihre eigenen Kinder verdrängt, sagt sie.

Aber als die Cops ihn abholten, versprach er ihr, sie werde ihn wiedersehen. Tja, und das geschah denn auch: als kleine zwölfjährige Junge, die sie „Mama“ nannten. Und zuletzt habe sie von einem süßen kleinen Baby geträumt. Und das in ihrem Alter…

Mein Eindruck

Wie schon erwähnt, geht es um das Phänomen des Kuckuckskindes. Damon drängt sich in die Familie Pemberton ein, möchte nur ein kleiner Junge sein, der von seiner auserwählten Mama geliebt wird. Das geht natürlich nicht, und in psychologisch eindringlichen Szenen wird Damon wieder hinausgedrängt. Doch damit ist „Mama“ ihren Möchtegern-Liebling noch längst nicht los. Er taucht als kleiner Junge und schließlich als ihr Baby auf. Und welche Frau könnte schon einem Baby widerstehen?

Wenn Damon also ein Seelenwanderer ist, dann reist er rückwärts in der Zeit, und das führt zu Missverständnissen, die eine verhängnisvolle Form – das Baby – annehmen könnten. Unsere Chronistin ist jedenfalls gehörig beunruhigt.

Die Übersetzung

Die Übersetzung stammt von Lore Straßl. Sprachlich ist der Stil dem jeweiligen Inhalt angemessen, wenn auch etwas antiquiert. Immerhin ist die Übersetzung schon über 40 Jahre alt. Leider gibt es auch viele Druckfehler zu beklagen. Diese aufzuzählen, würde jetzt zu weit führen.

Autorenangaben

Der Redakteur mit dem Pseudonym „Hugh Walker“ alias Hubert Straßl, also der Mann der Übersetzerin, hat zu allen AutorInnen ein paar nützliche Angaben zusammengetragen, um die jeweilige Geschichte würdigen zu können. Herausragend sind auf jeden Fall Zelazny, Brunner und Borges. Zwei Damen ergänzen den Autorenkreis. Leider findet sich als Datum der Originalausgabe die pauschale Angabe „in den sechziger Jahren“, mit Ausnahme der Borges-Erzählung, die „Anfang der 1940er Jahre“ veröffentlicht wurde.

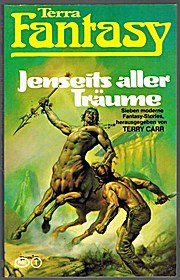

Das Cover

Die dynamische, aber völlig unpassende Titelillustration stammt von Boris Vallejo, einem der besten und bekanntesten Gestaltern von Fantasy-Covern in den USA. Zu sehen ist die Auseinandersetzung zwischen einem Zentauren mit einem Speer und einem Menschen, der nur über ein oder zwei Messer verfügt. Ein ungleicher Kampf, sollte man meinen, aber der Mann, dessen Beine in Leder-Leggings stecken, sieht alles andere als harmlos aus.

Unterm Strich

Die Geschichten von Roger Zelazny, John Brunner und Jorge Luis Borges fand ich sehr interessant, zumal Brunner hier einen ganzen Romanteil aus „Reisender in Schwarz“ (1971) liefert. Brunners Novelle ist wirklich der stärkste Beitrag des Bandes und astreine Action-Fantasy.

Auffällig ist indes die stilistische Parallele zwischen der Borges-Story „Der Unsterbliche“ und der ebenso als Briefgeschichte eingerahmte Erzählung von Ray Russell. Die Konstruktion der Rahmenerzählung relativiert in beiden Fällen die Verlässlichkeit des in der Binnenhandlung Erzählten. Können wir dem Unsterblichen oder Lord Stanton wirklich vertrauen? Nun, ich halte es mit den Italienern: „…wenigstens ist es gut gelogen.“ Gleiches gilt für R.A. Laffertys verschmitzte Story vom verhexten Land im schmalen Tal.

Katherine MacLean und Mildred Clingerman schließen diesen ersten Teil des Originals „New Worlds of Fantasy“ (1967) würdig auf einer ganz anderen Note ab. Ihr Augenmerk gilt dem psychologischen Innenleben von Familien und der Auftritt von Kindern. Dabei weist auch Mrs. Pembertons Geschichte eine Rahmen- und eine Binnenhandlung auf. Deshalb ist sie Bewertung der Binnengeschichte durch die Chronistin besonders wichtig. Sie sagt: „O Gott, bloß das nicht.“ Also handelt es sich wohl um eine Gruselgeschichte.

Taschenbuch: 160 Seiten

Originaltitel: New Worlds of Fantasy volume 1, 1967.

Aus dem Englischen von Lore Straßl.

www.vpm.de

Der Autor vergibt: