Wenn Menschen in die Jahre kommen, geschieht es recht häufig, dass es ihnen Schwierigkeiten bereitet, sich abends daran zu erinnern, was sie morgens gegessen haben. Offenbar als eine Art Ausgleich aktiviert Mutter Natur gleichzeitig das Langzeitgedächtnis. Plötzlich erinnert sich der oder die so Bedachte glasklar an Zeiten, die fünfzig und mehr Jahre zurückliegen und längst vergessen schienen. Mit den Erfahrungen und den daraus gezogenen Lehren geht ein gesteigertes Mitteilungsbedürfnis einher, und beides zusammen addiert sich zur oft und gern beschworenen „Weisheit des Alters“, deren Schicksal es bekanntlich ist, dass sie jene, die es angeht, in der Regel nicht hören wollen, worauf seltsamerweise das Ende der Welt trotzdem ausbleibt.

Ist man aber alt und berühmt (oder wenigstens berühmt gewesen), hat man bessere Karten, denn in diesem Fall schreibt man seine Autobiografie (oder lässt sie schreiben), kann die oben angesprochenen Weisheiten einer breiten Öffentlichkeit nahebringen und damit sogar noch Geld verdienen! In den USA funktioniert das jedenfalls in der Regel prächtig, wenn es der Autor versteht, das dargestellte Leben gemäß den dramaturgischen Regeln Hollywoods unterhaltsam zu inszenieren, unschöne Aspekte stets mit einem Zückerchen zu servieren, dem HERRN dezent demütig für die erwiesenen Dienste zu danken (Halleluja!) und ansonsten die Mär vom Amerikanischen Traum fortzuspinnen.

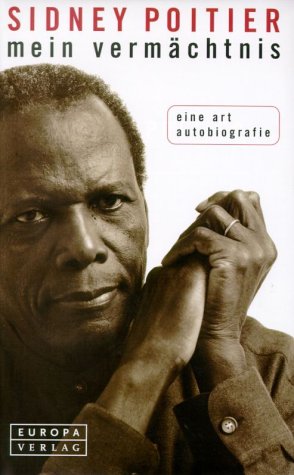

Wer wäre unter den beschriebenen Umständen ein besserer Kandidat für die oberen Ränge der spät berufenen Prediger als Sidney Poitier, der schwarze Prinz von Hollywood? Er verkörpert inzwischen mehr als ein halbes Jahrhundert Filmgeschichte. Gleichzeitig ist er ein wichtiger Zeitzeuge, der in der ersten Reihe stand, als Geschichte geschrieben wurde; die Geschichte der Rassendiskriminierung und ihrer allmählichen bzw. scheinbaren Überwindung nämlich.

Sie steht für Poitier, den Schriftsteller, dieses Mal im Vordergrund, während er seine Hollywood-Jahre bereits früher in Wort und Bild Revue passieren ließ. Doch während Poitier, der Schauspieler und Regisseur, allgemein gepriesen (und 2002 mit einem Ehren-Oscar bedacht) wurde, sah sich Poitier, der Mensch, stets im Kreuzfeuer der Kritik. Als „Onkel Tom“ der Filmindustrie wurde er gescholten, der sich vereinnahmen und in Rollen pressen lasse, die eine Annäherung der Rassen demonstrierten, wie sie die Weißen gern hätten, die auf diese Weise gleich noch ihr schlechtes Gewissen beschwichtigten. Diese Argumente sind durchaus nicht von der Hand zu weisen, wenn man sich z. B. „Lilien auf dem Felde“ betrachtet, jenen Film, für den Poitier 1964 mit dem „Oscar“ als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Hier spielt er keinen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern einen Engel auf Erden, den man einfach lieben muss, auch wenn er zufällig schwarz ist …

Nicht ganz von ungefähr lautet daher der Titel eines provokanten Artikels, der Anfang der 70er Jahre in der renommierten „New York Times“ erschien, „Warum die Weißen Sidney Poitier so sehr lieben“. Dieser ist verständlicherweise recht unglücklich über das Bild, das Medien und Bürgerrechtsbewegungen von ihm zeichneten und zeichnen. „Mein Vermächtnis“ ist deshalb auch der Versuch, den Schleier des Gutmenschen zu zerreißen, um dahinter den wahren Sidney Poitier zum Vorschein zu bringen. Das ist eine diffizile Aufgabe, die wohl auch einem erfahrenen Autoren nicht gerade leicht gefallen wäre. Poitier reüssiert und scheitert gleichzeitig.

Am besten gelingt ihm die Autobiografie dort, wo er sich als Historiker in eigener Sache versucht. Die schwarze Welt der dreißiger bis späten sechziger Jahre brachte eben nicht zwangsläufig nur Martin Luther Kings oder Malcolm Xes hervor, wie dies die mit der Gnade der späteren Geburt gesegneten Bürgerrechtler zu fordern scheinen. Sidney Poitier schildert seine Kindheit und Jugendjahre als Versuch, der Armut zu entrinnen, ohne aber als Kind und Jugendlicher permanent unglücklich gewesen zu sein. Dasselbe gilt für die Diskriminierung, die er recht spät, aber durchaus heftig zu spüren bekam, ohne dass daraus der Wille erwuchs, den weißen Betonköpfen die Gleichberechtigung der Rassen buchstäblich einzuprügeln. Stattdessen trat Poitier den Marsch durch die Institutionen an, wenn man es so ausdrücken möchte, wurde nicht nur Rädchen, sondern Schwungrad der Filmindustrie und aus dieser Position als Aktivist tätig. Dass er gleichzeitig berühmt, beliebt und reich wurde und ihm das sichtlich gefiel, hat ihn in den Augen puristischer Gerechtigkeitskrieger, die es gleichzeitig ärgerte, dass sich der prominente Künstler nicht willig vor jeden politischen Karren spannen ließ, unglaubwürdig wirken lassen.

Schlimmer noch: Poitier ist brennend ehrgeizig und eitel, was er in „Mein Vermächtnis“ offen zugibt. Wieso denn auch nicht, denn hätte er es anderenfalls weiter gebracht als bis zum Betreiber jener Frittenschmiede, die er vor fünf Jahrzehnten in New York kurzzeitig führte? Doch der Prophet gilt nichts im eigenen Land, wenn er in Samt und Seide vor die Leute tritt, und so ist Poitier als angeblicher Vorzeige-Neger (Achtung, pc hunters: Ironie!) in die Filmgeschichte eingegangen, obwohl er Rollen, die sich so deuten ließen, schon seit dreißig Jahren nicht mehr spielt.

Während diese Ambivalenz von Schein und Wirklichkeit sehr deutlich wird, leidet „Mein Vermächtnis“ auf der anderen Seite unter Poitiers Hang zum Predigen. Früher war das Leben zwar nicht einfacher, aber eben doch besser, weil man des Abends mit der Familie zusammen saß und im flackernden Lichte einer Kerze alte Volkslieder sang, statt fernzusehen oder sich den flüchtigen Zerstreuungen hinzugeben, die heute hoffnungsvolle junge Menschen in verwirrte Internet-Zombies verwandeln. Wieso Poitier dann allerdings als noch nicht 16-Jähriger dieses Paradies ausgerechnet gen Sündenbabel New York verließ (wo es ihm ausgezeichnet gefiel), kann er nicht wirklich schlüssig erklären; müsste er auch gar nicht, wenn er nicht als alter Mann plötzlich den Drang verspürte, sich wehmütig-wehleidig der kostbaren Lehren zu erinnern, die ihm das einfache Leben der frühen Jahre bescherte, und seine Leser darauf einzuschwören. Solche spirituellen Wiedergeburten mögen in den USA hoch im Kurs stehen; hierzulande wirken sie naiv bis peinlich, ohne dass man sich ob dieses Urteils vorwerfen lassen müsste, ein zynisch-verderbter Europäer zu sein.

Glücklicherweise halten solche fernsehpredigerischen Anwandlungen nie sehr lange an. Stattdessen erzählt Poitier Episoden und Anekdoten aus seinem Leben, und weil er weiß Gott einiges erlebt hat in einem Dreivierteljahrhundert, lässt man sich gern von ihm in die Vergangenheit entführen. Als Schriftsteller achtet Poitier klug die Grenzen seines Talents; sein Stil ist einfach, aber klar, was doppelte Anerkennung fordert angesichts der Tatsache, dass der Autor nur über eine rudimentäre Schulbildung verfügt und sich sein Wissen und die Fähigkeit, es anzuwenden, erst in relativ späten Jahren und autodidaktisch aneignen musste.

So lässt sich Poitiers „Vermächtnis“ fast durchweg gut lesen, wozu auch die Übersetzung ihren Teil beiträgt. Vom pompösen Titel sollte man sich nicht irreführen oder abschrecken lassen, sondern ohne übersteigerte Erwartungen oder gar Vorbehalte an die Lektüre gehen.