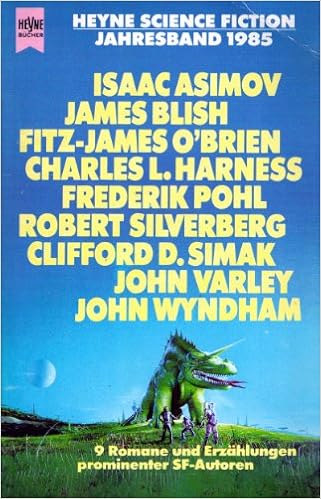

Der inzwischen in Rente gegangene und 2015 verstorbene Herausgeber der Heyne-Science-Fiction-Reihe, Wolfgang Jeschke, pflegte von 1980 bis 2000 eine schöne Tradition: Jedes Jahr präsentierte er seinen Lesern eine Anthologie von guten phantastischen Geschichten zu einem sehr erschwinglichen Preis. Lag dieser 1980 noch bei schlappen 4,80 DM, so war der Preis im Jahr 2000 bereits bei 18,00 DM angelangt – und wäre heute überhaupt nicht mehr bezahlbar. (Man könnte man die Preissteigerungsrate ausrechnen: Sie ist astronomisch hoch.)

Wie immer jedoch lieferten die SF-Jahresbände Erzählungen, die von der ersten Liga der Autoren und Autorinnen stammte. Stets war ein kleiner Ausreißer dabei, sei es ein Autor aus dem Ostblock – zu dem Jeschke von jeher gute Kontakte pflegte -, oder ein Kurzroman, z. B. von James Blish oder Charles Harness. Ergänzt werden die zwei Romane, die schon zuvor in der Reihe erschienen waren, durch sieben Erzählungen, meist neueren Datums.

Die Erzählungen

1) Robert Silverberg: Gefangene in der Ewigkeit (Hawksbill Station, 1967)

Das Hawksbill-Lager ist ein Gefängnis der besonderen Art. Es befindet sich zwei Milliarden Jahre in der Vergangenheit, im frühen Kambrium. Ringsum finden sich nur kahle Felsen, denn das Leben hat es aus dem Meer noch nicht ans Land geschafft. Die totalitäre US-Regierung des Jahres 2005 hat politisch missliebige Männer – keine Frauen – per Zeitmaschine hierher verbannt: Anarchisten, Kommunisten und so weiter.

Ein Todesurteil ist dies zwar nicht gewesen, findet Jim Barrett, der ungekrönte König dieses Reiches. Aber nach fünfzehn Jahren setzen bei einigen der 140 Insassen geistige oder körperliche Ermüdungserscheinungen ein. Barrett hat nur einen schlecht verheilten Fuß, der ihn humpeln lässt, doch manch anderes ist nicht mehr ganz richtig im Oberstübchen.

Ein Neuankömmling versetzt das Lager in Aufregung. Das hiesige Ende des Zeitstrangs wird „Der Hammer“ genannt, und der Neuling landet folglich auf einer Plattform, die als „Amboss“ bezeichnet wird. Es ist ein ungewöhnlich junger Mann, vielleicht Mitte zwanzig, und er hat erhebliche Mühe, sich vom Schock, aus dem Oben nach hier unten geschickt worden zu sein, zu erholen.

Barrett nimmt Lew Hahn natürlich unter seine väterliche Fittiche, zeigt ihm das Lager, weist ihm ein Quartier zu. Doch schnell zeigt sich Enttäuschung unter den Insassen dieses Stalags: Hahn weiß kaum etwas über das Oben zu berichten, obwohl er behauptet, ein Ökonom und Mitglied einer politischen Gruppe gewesen zu sein. Die Ungereimtheiten häufen, bis eines Tages Barretts Spitzel ihm hinterbringen, dass Hahn heimlich Aufzeichnungen führe. Barrett liest sie, während Hahn beim Fischen ist. Die rund 5000 Wörter sind kein Ökonomengeschwafel, sondern eine präzise beobachtete psychologische Untersuchung des Lagers, inklusive einer Empfehlung, es zu schließen, um die Insassen zu rehabilitieren.

Was, zum Teufel, soll das heißen? Ist Hahn etwa verrückt? Der tut ja gerade so, als könnte er ins Oben zurückkehren, dabei weiß doch jeder, dass dies völlig unmöglich ist! Barretts Welt wird auf den Kopf gestellt, als Hahn in der folgenden Nacht tatsächlich verschwindet …

Mein Eindruck

Silverbergs Novelle ist ein bissige Anklage gegen die wachsende Intoleranz der Ära von Lyndon B. Johnson und Richard Nixon. Gesinnungsverbrecher wurden schon damals getötet, und 1968 sollte es Martin Luther King und Robert Kennedy erwischen. In einem SF-Kontext hätte man solche Verbrecher vielleicht auf einen Gefängnisplaneten verbannt, doch Silverbergs Variante ist einfallsreicher: Eine Zeitmaschine erfüllt den gleichen Zweck. Und zwei Mrd. Jahre sind offenbar eine ausreichende Distanz, um sicherzustellen, dass die Männer nichts an der Kausalität und dem Verlauf der Evolution verändern. Deshalb auch keine Frauen: Die Regierung will ja keine Kolonie gründen oder gar eine Konkurrenzspezies erzeugen.

Dennoch endet die Erzählung nicht resignativ oder gar in Gewalt, sondern schlägt einen hoffnungsvollen Ton an. Im Oben hat es eine Revolution gegeben (wie es sich die Studenten für 1968 erträumten), und alle Straflager der abgesetzten Regierung sollen geschlossen, ihre Insassen rehabilitiert und therapiert werden. Doch nachdem Barrett den ersten Schock über die wiederhergestellte Verbindung zur Zukunft überwunden hat, sieht er auch eine Chance für sich: Jemand muss freiwillig dafür sorgen, dass die geistig geschädigten Insassen langsam an die Rückführung gewöhnt werden. Er kann weiterhin König bleiben, gesteht Hahn gerne zu.

2) Frederik Pohl: Die armen Reichen (The Midas Plague, 1954)

Morey Fry heiratet Cherry, die Tochter von Richter Elon, der vier Klassen über ihm steht, und ist selig. Zumindest bis zu dem Tag, an dem sie sich tränenreich beschwert, dass ihr all der Konsum zu viel ist. „Können wir nicht einfach zu Hause einen schönen Abend verbringen, statt in die Oper zu gehen, Liebling?“ Morey wird angst und bange, denn mit dieser Einstellung kämen sie in Teufels Küche – und in eine noch tiefere Klasse! Wie sollen sie denn ihre Konsumrationierungsmarken aufbrauchen, wenn nicht durch fleißiges Konsumieren? All die Guten, die die Roboter herstellen, müssen doch auch verbraucht werden, oder? Und dann ist da noch der Konsumrationierungsausschuss (KRA), der darüber wacht, dass auch jeder genügend – seiner Klasse entsprechend – konsumiert.

Doch das noch fleißigere Essen hilft nichts – er bekommt einen Anpfiff von seinem Chef, dem der KRA seine Bemängelung von Moreys Konsumverhalten schon mitgeteilt hat. Morey muss sich etwas einfallen lassen. Aber er will auch nicht auf die schiefe Bahn geraten und irgendwelche gefälschten Rationierungsmarken kaufen oder so. Gute Güte! Als Cherry dies aus Barmherzigkeit tut, wird er richtig wütend.

Zum Glück gerät er – eher unfreiwillig – in die Bar, wo die Bigelows ihn darüber aufklären, dass die Roboter nichts Gutes seien, sondern den Menschen die Arbeit wegnähmen. Morey findet das Ehepaar Bigelow etwas exzentrisch, aber mit jedem Drink, den er auf Kosten ihres Markenhefts trinkt, sympathischer. Schließlich ist er derartig abgefüllt, dass er nicht mehr weiß, wie er nach Hause gekommen ist und was er dort gemacht hat.

Wenige Tage später bekommt er ein Lob von seinem Chef: Morey wird in Klasse befördert und kann sich nun endlich ein kleineres Haus leisten. Cherry ist außer sich vor Freude und Stolz auf ihn, aber er weiß nicht so recht, womit er das verdient hat. Erst als ihm sein Leibdiener Henry berichtet, dass der Schnaps ausgegangen sei, schwant ihm, dass in seinem eigenen Haus etwas nicht ganz in Ordnung ist …

Mein Eindruck

Der frühere Kommunist schildert in seiner humorvollen Satire eine Konsumgesellschaft, in der das Vorrecht auf Konsum und Luxus, wie es in den 1950er Jahren in den USA entstand, in sein Gegenteil verkehrt worden ist: in Konsumzwang und -terror. Die Menschen haben das Recht zu arbeiten zu erwerben, denn alle Arbeit wird von Robotern erledigt, ebenso jede Art von Produktion. Die Ressourcen der Erde werden dafür restlos ausgebeutet.

Damit die Produktion überhaupt sinnvoll erscheint, muss am anderen Ende der Versorgungslinie entsprechend viel konsumiert werden. So lautet zumindest die verquere Logik der herrschenden Klasse – die durchaus einiges für sich hat, wenn man sich den Sinn und Zweck von Werbung und Vermarktung näher anschaut. Moreys im Suff begangene „revolutionäre Heldentat“ besteht nun darin, die Roboter in seinem Heim auch gleich zu den Konsumenten gemacht zu haben. So ist der Kreislauf geschlossen: Roboter produzieren und konsumieren, während sich die Menschen zufrieden zurücklehnen können: Wenn sie etwas brauchen sollten, dann sie sich nur, was sie benötigen. Cherry ist wieder happy und Morey ist der Held des neuen Zeitalters. „Ach wie gut, dass niemand weiß“, dass ihm die Idee dazu im Suff gekommen ist.

3) Isaac Asimov: Mutter Erde (1951)

Diese Novelle ist im Psychohistoriker-Universum angesiedelt, erzählt aber von den Anfängen des Galaktischen Imperiums. In der FOUNDATION-Trilogie ist der Standort der Alten Erde völlig in Vergessenheit geraten, aber die wahren Ursachen dafür hat man nie erfahren. Diese Geschichte liefert eine Erklärung …

In letzter Zeit machen Gerüchte von einem terranischen „Projekt Pazifik“ die Runde, und sowohl auf der übervölkerten Erde wie auch auf den 50 Äußeren Welten fragt man sich zunehmend besorgt, was sich dahinter verbergen könnte. Die Politiker von Aurora, der ersten und mächtigsten der mittlerweile unabhängig gewordenen Erdkolonien, vermuten einen Umsturzversuch durch einen Agenten und machen Ion Moreanu, dem Anführer der Konservativen, den Prozess wegen Hochverrats. Wie konnte er sich nur mit diesen Affenmenschen von der Erde einlassen? Moreanu seinerseits bestreitet jede derartige Aktivität – vergeblich.

Auf einem Kongress der Äußeren Welten wird der streitbare terranische Reporter Ernest Keilin Augenzeuge, wie eine diplomatische Note die versammelten Abgesandten vor den Kopf stößt: Sollten sie eine Einigung erzielen, die gegen die Erde gerichtet sei, so würde die Erde dies als feindseligen Akt betrachten. Diese Drohung eint die zerstrittenen Exkolonien zu einer Front. Sofort werden Handelsbeschränkungen in kraft gesetzt: Atomtechnik darf nicht mehr zur Erde ausgeführt werden, worauf im Gegenzug die Erde landwirtschaftliche Ausfuhren unterbindet.

Als Schmuggler von den Äußeren Welten im Erdraum aufgebracht und interniert werden, kommt das Fass zum Überlaufen. Aurora erklärt der Erde den Krieg, welche sofort Kontra gibt, was wiederum den Rest der Äußeren Welten eint. Der 21-Tage-Krieg der Erde endet mit deren totalen Niederlage, aber nicht mit ihrer Zerstörung. Vielmehr wird die Erde quasi unter Quarantäne gestellt.

Als Ernest Keilin zum neuen Präsident der Erde gerufen wird, eröffnet ihm Luiz Moreno, der vormalige Bortschafter auf Aurora, dass „Projekt Pazifik“ tatsächlich existiere und die erste seiner drei Phasen abgeschlossen habe. Keilin fällt aus allen Wolken. Könnte das Opfer von zahlreichen Soldaten in der Schlacht beim Saturn eine abgekartete Sache gewesen sein, fragt Keilin?! Doch Moreno hat für alles eine plausible Erklärung: einen Meisterplan für die Entwicklung der Erde …

Mein Eindruck

In literarischer Hinsicht ist die Erzählung miserabel geschrieben, denn sie besteht nur aus aneinandergereihten Dialogen und einem abschließenden Monolog, der alles erklärt, ähnlich wie in einem Agatha-Christie-Krimi. Doch dies ist eben eine Story von Altmeister Asimov und die Herausgeber verbeugen sich entsprechend ehrfurchtsvoll. Noch dazu trägt die Geschichte unverkennbare Züge des Psychohistoriker-Universums – noch ein Grund mehr, Asimov zu huldigen.

Dabei huldigt der Meister in seiner Story seinerseits Edward Gibbon, dem Autor von „Aufstieg und Untergang des Römischen Reiches“: Er lässt seinen Historiker Georg Stein – wunderbar amerikanischer Name – ein Buch mit dem Titel „Abstieg und Untergang des Reiches“ verfassen und entsprechende Prognosen vom Stapel lassen.

Stein ist das Mastermind hinter dem Masterplan „Projekt Pazifik“. Der Verweis auf den Pazifik mag alles mögliche implizieren: von der Rückeroberung der 1941/42 besetzten Inseln von den Japanern bis zu hin Japan selbst, das unter der amerikanischen Besatzung erstarkte und seinerseits den amerikanischen Markt (rück-) eroberte.

4) John Wyndham: Geh hin zur Ameise! (Consider her ways, 1961)

Aus der großen Leere stürzt ihre Seele in einen Körper, der verfügbar ist. Sie erwacht in einem Bett und in einem riesenhaften Körper. Doch in den anderen Betten liegen ebenfalls Riesinnen, versehen mit jungen, pausbäckigen Frauenköpfen. Die Krankenschwester nennt sie „Mutter Orchidee“. Was soll der Unsinn? Sie heißt Jane Wayleigh, geborene Summers. Dann schläft sie wieder ein.

Als sie wieder wach ist, transportieren die Frauen sie in einer Ambulanz zu einem Haus auf dem Lande. Auf den Straßen arbeiten Trupps von muskelbepackten Arbeiterinnen und grüßen sie lächelnd und mit einem Zeichen. Diese Halluzination wird in der Tat immer interessanter und symbolträchtiger. Weitere Trupps von Arbeiterinnen, dann schließlich ein Gebäudekomplex: für Mütter wie sie und Dienstpersonal. Nur dass dieses Personal hauptsächlich aus Zwerginnen zu bestehen scheint.

Ihr nächstes Bett steht in einem Zimmer, in dem sich weitere fünf Riesinnen befinden: Mütter. Mehr Halluzinationen, Gott helfe ihr. Schon bald wird klar, dass mit Janes Verstand etwas nicht stimmt. Sie empfindet das Massieren durch die kleinen Pflegerinnen als lästig. Dann will sie auch noch etwas lesen, hat man so was schon gehört? Als die normal gewachsene Ärztin sie prüft, ob sie wie behauptet schreiben kann, verblüfft sie alle. So etwas ist noch nie vorgekommen. Und dann auch noch ihre Reden – von Gatten und Männern!

Sie bekommt ein Einzelbett, wo die Ärztin sie weiter befragt. Nachdem sie die besorgte Polizei – Reaktionärinnen werden grundsätzlich verfolgt – verscheucht hat, beruft sie ein fünfköpfiges Wissenschaftlergremium ein: Was ist los mit Jane? Es hilft jedoch alles nichts, wenn Jane ihre Geschichte erzählt. Sie vermisst ihren verunglückten Mann Donald so sehr.

Jane wird wieder verlegt, diesmal zu der achtzigjährigen Historikerin Laura. Deren Großmutter wusste noch, was Männer waren. Aber das ist schon lange her. Und seit der großen Pest, die die Männer ausrottete, hat das Doktorat der Ärztinnen geherrscht und die vier Klassen von Frauen geschaffen: Doktoren, Mütter, Dienerinnen und Arbeiterinnen. Und die Gesellschaft ist, so wie sie jetzt ist, natürlich ideal, was sonst? Da ist Jane, selbst eine Ärztin, entscheiden anderer Ansicht.

Es bleibt ihr nichts anderes übrig als einzusehen, dass sie hier nicht existieren kann, wie sie ist. Das Problem sind ihre Erinnerungen: Sie sind inkompatibel mit der Gesellschaft. Sie müssen gelöscht werden – oder Jane muss ihre Seele wieder von ihrem Körper trenne, wie schon bei dem Experiment, das sie erst in diese missliche Lage gebracht hat. Aber nun weiß Jane, welcher Wissenschaftler die Männerpest ausgelöst hat – und entwickelt einen tödlichen Plan …

Mein Eindruck

Der Titel dieser bekannten Erzählung stammt aus der Bibel: „Geh hin zur Ameise und studiere ihre Weise, lerne!“, wird ein Faulpelz ermahnt. Aber dies ist nur eine Anspielung auf das Modell des Ameisenhaufens, das der futuristischen Frauengesellschaft, auf die Jane stößt, das Vorbild lieferte: Mütter entsprechen Königinnen, den sie „werfen“ bei jeder Geburt vier Kinder auf einmal – Töchter, versteht sich. Diesen Kinderlieferanten dienen alle anderen, völlig unfruchtbaren Frauen, mit Ausnahme der gebärfähigen Doktoren.

Wie jede andere Gesellschaft ist auch die Frauen-Utopie ausdifferenziert gemäß den Erfordernissen der Spezialisierung: Pflegerinnen, Straßenbauarbeiterinnen, Gärtnerinnen usw. Was Jane nicht verstehen kann oder will, ist die fehlende Notwendigkeit für den Einsatz von Männern. Dieser Einwand gibt Laura, ihrer Gewährsfrau, Gelegenheit, sich über die einstigen Monopole der Männer (also in der Zeit von Wyndhams Lesern) auszulassen. Fast alle höheren Posten, von Anwalt über den Professor bis zum Politiker, waren von Männern besetzt. Dort hatten Frauen angeblich nichts zu suchen. Einzige Ausnahme: Ärztinnen.

Aber wie konnte es Lauras Meinung nach dazu kommen, fragt Jane. Und hier werden die langen Auslassungen Lauras sehr interessant: Schuld ist die Romantik! Angeblich im elften Jahrhundert erfunden (Wyndham meint wahrscheinlich Königin Eleonore von Aquitanien und ihre Troubadoure), diente die Ideologie der Romantik dazu, dass Frauen sich als etwas Besonderes vorkamen: als fraulich und Gott sei Dank nicht als männlich. Sie waren zu anderem, wohl auch Besserem bestimmt als das starke Geschlecht. Sollten die Männer doch Kriege führen, die Frauen hatten anderes zu tun: die Künste fördern, Kindern aufziehen und einen Haushalt führen!

Das wäre ja nicht so schlimm gewesen, wenn es nicht im 19. und 20. Jahrhundert zu einem Revival der Romantik-Ideologie gekommen wäre, das dazu diente, die Rechte der Frauen nicht weiter aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Ja, Frauen sollten es jetzt als Vorrecht empfinden, ihren eigenen Haushalt zu haben, sobald sie einmal geheiratet hatten und er Mann für sie verantwortlich war. (Bis 1957 durften deutsche Frauen kein eigenes Bankkonto haben!)

Das Vorrecht der „Hausfrau“ – ein extra für sie geschaffener Beruf der Machtlosigkeit – bestand darin, das Geld ihres Nammes für alle möglichen Arten von Konsumgütern auszugeben. Ihr Glück bestand in Konsum, nichts weiter, erklärt Laura. Dagegen protestiert Jane vehement: Das Glück der Frau liege in der Liebe! Ach was, Liebe! Noch mehr Romantik, hält Laura dagegen. Liebe sei nur eine andere Vokabel für Sex, genau wie bei Tieren. Nun, damit sei jetzt endlich Schluss: Das Utopia der Frauen ist ein stabiler Staat – sobald Andersdenkende wie Jane entfernt worden seien …

Wyndhams Entwurf ist ebenso selten wie folgenreich. So hat extwa Stephen Baxter in seinem Zukunftsentwurf „Der Orden“ (2003), dem Auftakt zum Sternenkinder-Zyklus, einen den Ameisen sehr ähnlichen Orden entworfen, der sich ausschließlich über die Frauen fortpflanzt. (Siehe dazu meinen Bericht.) Dabei spielen die aufgeblähten Leiber der „Mütter“ eine Schlüsselrolle, genau wie bei Wyndham. Das Besondere bei Baxter: Der Orden ist derart stabil, dass er schon seit rund 2000 Jahren besteht – und es ihn noch eine ganze Weile geben dürfte, wie die Fortsetzung „Sternenkinder“ andeutet.

5) Fitz-James O’Brien: Was war es? (1859)

In New York City steht um das Jahr 1859 in der 26sten Straße ein Spukhaus. Harry hat sich mit seinem Freund Dr. Hammond einer philosophischen Gesellschaft angeschlossen, die sich in diesem Haus aus Interesse am Übernatürlichen einquartiert hat. Ein Gespenst wird nicht entdeckt, aber gerne rauchen die beiden im großen Garten dahinter ein Opiumpfeifchen. Die Droge beflügelt normalerweise ihre Gedanken, doch an diesem Abend wenden sich ihre Gedanken dem Düsteren, Schrecklichen zu.

Deshalb gelingt es Harry, danach auch nicht einzuschlafen. Gerade als einnicken will, fühlt er, wie eine Gestalt sich auf ihn wirft und zu würgen beginnt! Reflexhaft wehrt er sich und kann die kleinere Gestalt im Dunkeln überwinden, bis er sie zu Boden gezwungen hat. Zusammen mit dem herbeigerufenen Hammond fesselt er den Unbekannten. Als er das Licht aufdreht, erblickt er – nichts!

Der Gefesselte ist etwa so groß wie ein Junge, ertasten sie, etwa 1,30 m groß. Doch wie sollen sie ihn sichtbar machen? Da hat Harry eine Idee: Chloroform würde den Jungen betäuben. Danach ließe sich von der bewegungslosen Gestalt leicht ein Gipsabguss anfertigen. Gesagt, getan. Der Junge ist in der Tat hässlich und verwachsen. Wo mag er nur herkommen? Und wie kann ihn wieder loswerden?

Mein Eindruck

Wahrscheinlich zum ersten Mal in der Genreliteratur wird ein spukender Geist sichtbar gemacht – allerdings nicht mit Mehl, wie uns der Herausgeber weismachen will, sondern mit Gips. Der „Geist“ erweist sich als höchst körperlich und widerborstig gegen seine Gefangennahme, wie man es von jedem heimlich lebenden Wesen erwarten könnte.

Interessant sind die Reaktionen der Unbeteiligten: Sie sind erst erschrocken, aber neugierig, dann entsetzt, schließlich laufen sie davon. Kein Wunder also, dass keiner weiß, was mit dem Fremdwesen anzufangen ist, selbst wenn es sich als menschlich herausstellen sollte. Man lässt es einfach verhungern. Das soziale Gewissen scheint in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA noch nicht zu schlagen, im Gegensatz zu England, wo Dickens und andere die Behörden und Wohltäter aufrüttelten.

6) Clifford D. Simak: Flucht (1944)

Die Sippe der Websters hat wieder einen der Ihren verloren. Nelson ist im Jahr 2117 in hohem Alter gestorben, nun ist Jerome A., selbst schon über sechzig, Oberhaupt der Familie. Sein Sohn Thomas will Ingenieur werden und fliegt zum Mars. Dort lebte Jerome A. selbst einmal 30 Jahre lang als Chirurg und lernte dabei nicht nur die Eigenarten des marsianischen Gehirns kennen (das er in einem Buch beschrieb), sondern auch einen lieben Freund, Juwain.

Die moderne Kommunikationstechnik erlaubt es Jerome, sich an jeden Ort holografisch zu transferieren, als sei er selbst vor Ort. Es besteht daher keine Notwendigkeit mehr zu verreisen. Doch was noch mehr ist: Jerome stellt bei seinem Besuch auf dem Raumflughafen fest, dass er Heimweh nach seinem Familiensitz hat, und zwar so schmerzhaft und eindeutig, dass es nichts anderes als ein Krankheitsbild ist: Agoraphobie, die Angst vor öffentlichen Plätzen.

Das wäre nicht weiter schlimm, wenn nicht ein Notfall eintreten würde. Juwain, sein philosophischer Freund vom Mars, ist krank geworden und muss am Gehirn operiert werden. Der zuständige Arzt bittet Jerome inständig, diese Operation selbst vorzunehmen. Wegen seiner Phobie drückt sich Jerome darum herum. Wenig später ruft ihn der Weltpräsident auf einer abgesicherten Leitung an. Jerome müsse zum Mars, um die Operation vorzunehmen. Es sei für die gesamte Menschheit wichtig, denn Juwain habe eine wichtige philosophische Entdeckung gemacht, die er im Falle seines Todes mit ins Grab nehmen würde.

Jerome ist nun von der Notwendigkeit, zum Mars zu fliegen, überzeugt und zwingt sich selbst, seine Phobie zu unterdrücken. Doch ein Umstand, den er nicht bedacht hat, macht ihm einen Streich durch die Rechnung: die Programmierung seiner Roboter …

Mein Eindruck

Simak ist ein Meister der elegischen Stimmung, der in Storysammlungen wie „City“ und Romanen wie „Way Station“ ein besonders Händchen für Stimmungen und psychologische Bedingungen an den Tag legte. Hier befasst er sich mit einem psychologischen Krankheitsbild, das sehr selten in der amerikanischen SF auftaucht: Agoraphobie. Nach einem idyllisch-elegischen Stimmungsbild bekommt die Geschichte doch noch die Kurve hin zu einer dramatischen Zuspitzung, die bis zur letzten Zeile zwei Möglichkeiten zulässt: Jerome A. Webster fliegt zum Mars oder seine Krankheit verhindert dies. Die Ironie ist superb, dass weder das eine noch das andere eintritt, sondern ein dritter Faktor interveniert. Nämlich dass die Roboter der Websters die gleiche Krankheit haben könnten!

7) John Varley: Ich muss singen, ich muss tanzen (Gotta sing, gotta dance, 1976)

Auf den Saturnringen hat sich ein illustres Künstlervölkchen angesiedelt: Menschen, die in Symbiose mit intelligenten Pflanzen-Wesen zusammenleben, die sie vor der kalten Umwelt schützen und nähren. Aber die Symbionten können nicht die Mineralstoffe erzeugen, die der Mensch benötigt. Deshalb besuchen sie alle zehn Jahre den künstlichen Mond Janus, der wie eine Musiknote geformt ist und eine einzige Industrie beherbergt: Künstleragenturen. Es ist das Gegenstück zur berühmten Tin Pan Alley in New York City.

Barnum und Bailey sind solch ein Künstlerpaar. Auf einen Tipp hin besuchen sie die Agentur von Ragtime und Tympani. Dort ist die Aufnahmeleiterrin Tympani recht angetan von Barnums Gesang, auch wenn sein Kopf unter einer grünen Hülle verborgen sein mag und nur sein Mund zu sehen ist. Dann zeigt sie ihm, wie sie mit Hilfe einer Schnittstelle zwischen Gehirn und Synthi aus Körperbewegungen Musik erzeugen kann. Bailey ist sofort fasziniert von dieser synästhetischen Musik. Das will er auch können.

Da sich Tympani irgendwie vor der permanenten Bindung an einen Symbionten fürchtet, bleibt nur die Möglichkeit, Bailey, sowohl Barnum als auch Tympani „infiltrieren“ zu lassen. Dank der Buchse in Tympanis Schädel haben Baileys Fühler leichten Zugang. Seine Hülle umschließt beide Menschen und führt in einem Rückkopplungsprozess den Bewegungsablauf des Liebesaktes in Musik über. Alle drei sind von dem Ergebnis sehr beglückt. Dennoch heißt es am Schluss Abschied nehmen – bis in zehn Jahren, wenn die beiden wieder Nachschub brauchen.

Mein Eindruck

Es ist eine weit entfernte Zukunft, die der Autor schildert, und doch eine denkbare Welt dort draußen in den Saturnringen. Meist werden die Ringe nur durchflogen, von Sonden wie Raumschiffen, doch nur selten werden Wesen auf den Ringen selbst angesiedelt, sondern in der Regel auf den Monden.

Der Autor hat nicht nur das Milieu von Musikern und Musikagenten gut eingefangen, wie es in der Tin Pan Alley existierte, sondern auch noch gleich eine neue Kunstform erfunden. Das Gerät Synaptikon stellt die weniger Jahre später im „Cyberpunk“ (ab 1980) so populäre Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer her, der dann Gehirnimpulse direkt ausführt – oder umgekehrt. Typisch Varley, dass diese Kunstform gleich mit Sex verbunden wird – damit wollte er wohl seine jungen männlichen Leser erfreuen (ähnlich wie in der Story „Leb wohl, Robinson Crusoe!“).

Aber es ist nicht die einzige Story über neue Kunstformen. So hat etwa in „Das Phantom von Kansas“ eine Designerin von Stürmen ihren eindrucksvollen Auftritt. Und mehr als einmal erntete Varley für seine Einfälle hohe Auszeichnungen.

8) James Blish: Der Tag nach dem Jüngsten Gericht (100 Seiten, 1971)

Der amerikanische Waffenproduzent Baines wünscht, Theron Ware, einen Schwarzmagier höchsten Ansehens, zu prüfen und reist mit seinem Assi Jack Ginsberg nach Positano, wo sich Wares Palazzo über der ligurischen Steilküste erhebt. Schon bald zeigt sich, dass Ware ein Mann ist, der alle Erwartungen zu übertreffen weiß – für einen angemessenen Preis, versteht sich. Einen Konkurrenten ausschalten? Nichts leichter als das. Am Ostersonntag Armageddon entfesseln und 48 Dämonen der Hölle loslassen? Null problemo! Als Vorsichtsmaßnahme werden diesmal allerdings die Weißen Magier auf dem Monte Albano vorgewarnt, die einen Monsignore zu Ware entsenden.

Leider gerät Armageddon ein ganz klein wenig außer Kontrolle. Die Bomben fallen, die Seuchen wüten, die Dämonen vernichten. Ein Oberdämon verkündet den Beobachtern, die von ihrem Kreidekreis geschützt werden: „Gott ist tot.“ Schluck. Baphomet alias Put Satanachias kündigt an, er werde sich schon bald um sie kümmern. Würg. Jack Ginsberg vertreibt sich während des bangen Wartens auf die Rückkehr des Mittelmeers und die Ankunft Satans die Zeit mit einem Sukkubus, einer sehr hübschen, sehr unkeuschen Sexdämonin.

Tief unter den Rocky Mountains haben die Bunker des Strategischen Bomberkommandos (SAC) die Bombardements überstanden, sogar der Computer läuft noch. General McKnight ist jetzt wahrscheinlich das Oberhaupt der Vereinigten Staaten – oder von dem, was davon noch übrig ist. Er schickt auf Anraten seiner zwei Berater ein Aufklärungsflugzeug los.

Es entdeckt im Death Valley eine riesige Festung mit 15 km Durchmesser. In ihrer Mitte gähnt ein Abgrund, in den sich ein Fluss ergießt: der Styx. „Dies ist die untere Hölle, genau wie in Dantes INFERNO“, meint der tschechische Berater, „und somit entspricht die Obere Hölle der Erdoberfläche.“ Natürlich protestiert der andere Berater, aber der Computer gibt dem Tschechen Recht: Es ist die Festung Dis und die Typen da auf den Zinnen sind Dämonen. McKnight beschließt, sie feurig zu begrüßen …

Baphomet ist nicht erschienen. Der Waffenfabrikant Baines macht sich mit Jack Ginsberg auf den Weg in die Schweiz, denn Radio Zürich sendet noch. So haben sie von der Festung Dis erfahren, nun wollen sie das SAC per Flugzeug erreichen. Es gelingt ihnen sogar. Dem Magier Ware steht dieser Weg nicht offen, denn Baines hat ihn nicht eingeladen. Ware grübelt vielmehr, ob es sein könnte, dass Baphomet gelogen hat und Gott noch lebt. Wenn ja, dann müsste er, Ware, seine Kraft in die Waagschale werfen, um gegen die Festung Dis zu kämpfen. Die Beschwörung eines Dämons klappt und liefert entsprechende Hinweise. Angetan mit Hexensalbe und Besenstiel düst er gegen Amerika los …

Mein Eindruck

In dieser Welt funktioniert schwarze Magie – an diesen Gedanken muss sich der SF-Leser erst einmal gewöhnen. Andererseits wird schnell klar, dass Magie auch nur eine weitere angewandte Wissenschaft ist, die ihren eigenen Gesetzen gehorcht. Nur dass diesmal Dämonen und anderes Gelichter beschworen werden. Das Armageddon und die Herrschaft der Hölle verändern zum Leidwesen von Magier Ware jedoch alle Gesetze, und seine Macht scheint gebrochen. Er muss sich an eine völlig veränderte Welt gewöhnen. Dieser konzeptionelle Durchbruch ist in Blishs Erzählungen häufig zu finden.

Auch dieser Roman stellt an einer Stelle die Frage (eher beiläufig) die Kernfrage: „Ist der Wunsch nach weltlichem Wissen, umso mehr dessen Erwerb und Anwendung, ein Missbrauch des Verstandes und womöglich sogar aktiv böse?“ Damit will der Autor keineswegs der Bibel und dem Papst das Wort reden, sondern einfach die Frage stellen, ab welchem Punkt man von einer bösartigen, menschenfeindlichen Anwendung weltlichen Wissens sprechen kann. Muss man in der Rüstungsproduktion lange danach suchen? Wahrscheinlich nicht.

Der Roman entstand 1971 unter dem Eindruck des andauernden Vietnamkrieges, in dem die USA Milliarden für Rüstung und Waffeneinsatz ausgaben. Und mit dieser schwarzen Satire ruft der Autor seinen Lesern ins Bewusstsein, was passieren könnte, wenn die gleichen Betonköpfe wie im Vietnamkrieg den Dritten Weltkrieg anfangen würden.

Aber es ist auch eine metaphysische Erzählung. Die Herrschaft der Hölle hat begonnen, der Antichrist tritt hervor und wird bejubelt, Luzifer ruft seinen Sohn, Baines, zu sich. Doch was schon dem Magier und dem Pater aufgefallen ist: Die alten magischen und religiösen Gesetze scheinen noch zu gelten. Wie kann dies aber sein, wenn Gott, wie Baphomet behauptete, tot ist? Der Autor hält die größte Überraschung für seine Helden und Leser bereit, wenn wir Luzifer begegnen. Und deshalb gibt es am Schluss einen Funken Hoffnung. Am Schluss fällt ein „VORHANG“. Offenbar haben wir es mit einer Art „Morality Play“ zu tun, wie sie im Mittelalter verbreitet waren.

9) Charles L. Harness: Die Rose (100 Seiten, 1953)

Anna van Tuyl ist eine verhinderte, weil verkrüppelte Balletttänzerin – sie hat einen Buckel. Dennoch hat sie unter dem Einfluss heftiger Träume eine Ballettmusik geschrieben und die Choreografie dazu entworfen: „Die Nachtigall und die Rose“, nach dem Märchen von Oscar Wilde. Darin bedauert eine Nachtigall einen in Liebeskummer verfallenen Studenten so sehr, dass sie sich für ihn opfert und mit ihrem Blut eine seiner weißen Rosen rot färbt – denn rote Rosen hatte seine Liebste verlangt.

Annas Freund und Mentor Matt Bell erwartet von ihr, dass sie noch die fehlenden Takte schreibt, die dem Opfertod der Nachtigall vorausgehen. Doch davor hat Anna Angst. Ein Mäzen habe nach ihr verlangt, berichtet er. Sie ahnt, dass es sich nur um eine von zwei Personen handeln kann. Eine davon ist der junge Ruy Jacques. Diesem begegnet sie auf der Hauptstraße, der bunten Via im Künstlerviertel bei der Oper. Er will tatsächlich ihr Ballett aufführen und sie auf die Bühne holen. Stattdessen bringt sie ihn dazu, mit ihr zu tanzen – er ist ja auch kein Adonis. Er spielt die Rolle des STUDENTEN und sie die der ROSE. Doch wer ist die NACHTIGALL?

Matthew Bell bittet Anna, sich bei Martha Jacques vorzustellen, der Gattin von Ruy Jacques. Anna soll sich als Psychologin um den genialen Mathematiker kümmern, der in seinem Gehirn die „Sciomnia“-Formel für die Große Vereinheitlichte Feldtheorie bergen soll. Die GVT vereint Einsteins Relativitätstheorie mit Plancks Quantentheorie. Einstein hatte seine 1949 vorgestellte GVT wieder verworfen, und seitdem beißen sich zahlreiche Mathematiker und Physiker an diesem Problem die Zähne aus. Jacques’ Gattin, eine Wissenschaftlerin im Dienst der Regierung, ist besonders scharf darauf. Sie hat sogar einen eigenen Sicherheitschef, der über sie und Jacques’ Kontakte wacht.

Als beim Vorstellungsgespräch herauskommt, dass Anna Ruy bereits kennengelernt hat, verdächtigt Martha sie sofort, ein Spionageverhältnis zu Ruy zu unterhalten. Zum Glück gelingt es dem plötzlich eintretenden Ruy, diesen Verdacht zu zerstreuen, indem er vorgibt, Anna mit einer anderen zu verwechseln. Dann bricht er zusammen. Nun gehört er ihr, denn sie kann ihn nur in ihrer Klinik behandeln.

Matt Bell und Anna rätseln über die Funktion des Höckers und die kleinen Höcker auf Ruys Stirn, die ja auch Anna vorweist. Beide neuen Organe sind von Nervensträngen durchzogen. Könnte es sich um eine Verlagerung der Zirbeldrüse handeln? Bell vermutet, dass dies Ruy in die Lage versetzen könnte, in die Zukunft zu sehen. Anna vermutet eher, dass der Mathematiker, der möglicherweise schizophren ist, Spuren von vergangenen Gedanken auf Gegenständen lesen kann. Das wiederum findet Bell zu phantastisch. Aber eins steht fest: Ruy hat Lesen und Schreiben verlernt – oder diese Fertigkeiten durch etwas anderes ersetzt …

Mein Eindruck

„Die Rose“ ist eine ebenso emotional bewegende wie intellektuell plausible Vision von der nächsten Entwicklungsstufe des Menschen, auf der der Gegensatz zwischen Kunst und Wissenschaft überwunden und transzendiert wird. Die nächste Stufe wird auf poetische Weise inszeniert, indem Anna Fledermausflügel entwickelt und Ruy ihr darin folgen wird.

Sie sind keine Engel, deutet der Autor damit an, auch keine Vampire, doch sie können weitaus mehr als der gegenwärtige Homo sapiens. Faszinierend ist ihre Wahrnehmung, die auf ganz andere Sinne als wir zurückgreift – dafür müssen sie weder lesen noch schreiben noch sprechen, denn sie verständigen sich telepathisch.

Wirklich anrührend ist diese Entwicklung in den Rahmen des modernen Märchens „Die Nachtigall und die Rose“ von Oscar Wilde eingebunden. Der Originalstudent wird von seiner Liebsten abgewiesen und vergräbt sich in seinen Büchern. Wilde wollte so romantische Flausen aufs Korn nehmen. Harness hingegen dreht diese Absicht um und ergreift Partei für die Kunst und gegen die Wissenschaft, die in der Figur der Martha als das absolut Böse, das jeden Mensch zum Werkzeug und Ding macht, dargestellt wird. Die Wissenschaft droht, falsch eingesetzt, den Menschen zu vernichten – siehe Hiroshima.

Die Rose hingegen steht als Metapher für Liebe und Menschlichkeit, die allein in der Lage ist, die Wissenschaft zu überwinden. Nach Hiroshima waren Geschichten wie diese keine Seltenheit, aber der Kurzroman von Harness ist unter diesen ein Juwel und machte ihn unter Eingeweihten zum Kultautor. „Die Rose“ hat eine unüberhörbare Botschaft: Wichtiger als alle intellektuellen Fähigkeiten ist für den Menschen der Zukunft seine Fähigkeit zu lieben.

Die Übersetzungen

In den Übersetzungen wimmelt es nur so vor Druckfehlern. Das kann auf die alten Textformen zurückzuführen sein, denn die Übersetzungen wurde in der Regel vor 1980 angefertigt und die Übersetzer arbeiteten nicht sonderlich sorgfältig – es gab keine Computer mit Rechtschreibprüfung. So wird auf Seite 407 aus einer „Annahme“ flugs eine „Ausnahme“ und auf Seite 258 wurde „kaum“ zu „kam“.

Auf Seite 220 fehlt sogar ein Buchstabe: „Man öffnete eine Tür und führte (m)ich in einen Raum.“ Das Gegenteil kommt ebenfalls vor: zuviele Buchstaben. So auf Seite 262: „Die Frauen, Trägerin allen Lebens, fand eine Zeitlang den Mann unentbehrlich.“ Es sollte natürlich „Frau“ im Singular heißen, damit die Verbform berechtigt ist.

Der Leser wird auf Seite 156 reichlich verwirrt, wenn falsche Verben eingesetzt werden. So in dem Satz: „(eine kleine Scharte) kann kaum bemerkt haben (!), bevor dieser Endpunkt erreicht ist …“ Es muss hier statt „haben“ unbedingt „werden“ heißen, damit der zweite Satzteil einen Sinn ergibt.

Auch im sachlichen Bereich unterlaufen den Übersetzern Schnitzer. So wird auf Seite 338 nicht Scott, sondern Janis Joplin mit dem Ragtime in Verbindung gebracht. Janis jedoch hatte nur was für den Blues übrig, nicht für Klaviermusik.

Auf Seite 448 wird der Planet Jupiter von einem Observatorium in Arizona entdeckt – dabei wusste doch schon Galileo Galilei die Monde des Riesenplaneten ganz genau zu beschreiben, mit fatalen Folgen, wie man weiß. Der gewisse Mr. Tombaugh entdeckte also von Arizona aus einen ganz anderen Planeten, und ich tippe auf den Neptun.

((Die Rose))

Seite 470: „zusamm(en)setzt“

Seite 475: „Wie kann ich hierher?“ statt „Wie kam ich hierher?“

Seite 483: “ …weshalb sind wir nicht wie Vögel? Denn nur so kosten die Frucht der Rose und kosten ihren Samen …“ „so“ muss „sie“ heißen, dann wird ein Schuh draus.

Seite 496: „Sie warf Bell einen prüfen(d)en Blick zu.“

Seite 497: Eine Zeile fehlt, deshalb ergibt der Dialog keinen Sinn. „Bell: Bist du sicher, dass du den Part nicht übernehmen wirst?“ Anna: „Die Rolle ist ungeheuer anstrengend. Für mich wäre sie physisch nicht durchzuhalten.“ (mieses Deutsch!) [Lücke!] Anna: „Was soll das heißen – jetzt?“ Bell: „Du weißt sehr gut, was ich meine …“ usw.

Seite 504: „Anna drehte den K(n)opf herum und trat ein.“ Es sollte weder Kopf noch Knopf, sondern „Knauf“ heißen.

Seite 514: Sachlicher Fehler in dem Satz: „Die Volksmelodie taucht schon im vierzehnten Jahrhundert in einer Haydn-Sinfonie auf.“ Haydn komponierte im achtzehnten Jahrhundert!

Seite 543: „38 Akkorde Pause“. Dieser Ausdruck taucht mehrfach auf, so dass er zu stimmen scheint. Irrtum! Ein Akkord besteht nur aus einer Notenkombination, aber er ist keine Zeitunterteilung, nach der man eine Pause bemessen könnte. Als Musiker weiß ich das. Statt „Akkord“ müsste es demnach „38 Takte Pause“ heißen.

Seite 553: „Twinkele, twinkele, little star“. Kein Schwabe hat sich hier verewigt, sondern bloß ein Fipptehler. Es muss „Twinkle, twinkle, little star“ heißen, nach dem englischen Kinderlied.

Unterm Strich

Die Auswahl dieses SF-Jahresbandes ist wieder bunt gemischt, aber leider nicht so bunt, dass ein weiblicher Autor vertreten wäre. Neben mehreren SF-Klassikern sind auch neuere Storys aus den sechziger und siebziger Jahren dabei, leider aber nichts aus den aufregenden Achtzigern. Dieses Jahrzehnt war offenbar anderen Anthologien vorbehalten, so etwa Cyberpunk-Stories in „Atomic Avenue“.

Jeschke wollte den Jahresband offenbar auf ein möglichst breites Publikum ausrichten. Deshalb sind in den Anfangsjahren – etwa 1980 bis 1988 – meist ein Klassiker aus dem 19. Jahrhundert dabei. Hier ist es durch Fitz-James O’Brien vertreten, dessen Story über einen Unsichtbaren ich recht interessant fand.

Das goldene Zeitalter der Magazin-Science-Fiction – die vierziger und fünfziger Jahre – ist durch die Autoren Isaac Asimov, Frederik Pohl, Clifford D. Simak und Charles Harness vertreten. Deren Beiträge fand ich meist gelungen, bis auf den von Asimov, der hauptsächlich aus Dialogen besteht und recht langweilig ist. Dafür ist Wyndhams Novelle „Geh hin zur Ameise!“ eine richtige Erleichterung: Hier wird eine rein aus Frauen bestehende Gesellschaft entworfen, die ihre eigene Struktur herausgebildet hat. Es dauerte etliche Jahre, bis Autorinnen diese Idee aufgriffen – leider nicht mit besonders großem Erfolg. Aber diese Romane sind in der Heyne-SF-Reihe zu finden.

Silverberg, Blish und Varley repräsentieren die sechziger und siebziger Jahre. Ihre Beiträge sind durchaus empfehlenswert, ganz besonders der von Varley. Blish hingegen ist ein Metaphysiker, dessen gelehrte Prosa ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Aber mit seinem Kurzroman über den „Tag nach dem Jüngsten Gericht“ kann er dem Roman „Die Rose von Charles Harness in puncto Einfallsreichtum durchaus das Wasser reichen. Letzterer ist zu Recht der Höhepunkt der Auswahl.

Taschenbuch: 559 Seiten

Aus dem Englischen übertragen von diversen Übersetzern

ISBN-13: 978-3453311602

http://www.heyne.de