Meist ohne Halloween-Bezug und auch sonst willkürlich zusammengeworfene Mischung aus (guten) klassischen und (überwiegend miserablen) deutschen Gruselgeschichten:

– Andreas Eschbach: Halloween, S. 11-25: Am Halloween-Abend kannst du dem Teufel einen Wunsch abringen, du solltest allerdings den Kalender unbedingt besser kennen als er.

Während die Ausgangsidee, ihre Entwicklung und der nur scheinbar überraschende Schlussgag nicht einmal mit gutem Willen als originell zu bewerten sind, lässt die Umsetzung dieser altmodischen Spukgeschichte nichts zu wünschen übrig. Wie der Vergleich mit den übrigen deutschen Gruselstorys dieses Bandes deprimierend belegt, ist dies eine Kunst, die hierzulande nicht viele Autoren beherrschen.

– Saki: Laura (Laura, 1914), S. 26-32: Wer kennt sie nicht – jene unerfreulichen Zeitgenossen, die ihre Mitmenschen zeitlebens vor den Kopf stoßen und womöglich einen Weg finden, dies nach dem Tode fortzusetzen?

Saki alias Hector Hugh Munro (1870-1916) legt eine seiner bissigen, gar nicht verstaubten Geschichten vor, mit denen er der verkrusteten englischen Klassengesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts satirisch einen Spiegel vorhielt. Zwei Jahre später fiel Munro in einem französischen Schützengraben; das oft verspottete blinde Pflichtgefühl seiner Zeit hatte ihn, der eigentlich schon viel zu alt war für das Soldatendasein, schließlich doch eingeholt.

– Charles Dickens: Lektüre für die Abenddämmerung (To Be Read at Dusk, 1851), S. 33-48: Selbst in der aufgeklärten Gegenwart (des 19. Jahrhunderts) geschehen Dinge, die der gesunde Menschenverstand nicht klären kann.

Zwar hat Charles Dickens (1812-1870), der ebenso fleißige wie begnadete viktorianische Geschichtenerzähler, nicht viele Geistergeschichten geschrieben. Wenn er sich dem Genre jedoch widmete, leistete er auch hier Großes; sein „A Christmas Carol“ (dt. „Eine Weihnachtsgeschichte“) um den hartherzigen Geizhals Ebenezer Scrooge, den drei Geister zur Einkehr bringen, gehört noch heute ins Weihnachtsprogramm jedes Fernsehsenders der westlichen Welt. Dieses Mal geht Dickens der Frage nach, ob die Zukunft – wenn sie sich denn voraussehen ließe – unabwendbar ist oder geändert werden kann. Dickens hat sich sehr für das Übernatürliche interessiert und zeitgenössische Berichte darüber immer wieder in seine Werke einfließen lassen.

– E. T. A. Hoffmann: Der Sandmann, S. 49-87: Den Sandmann gibt es womöglich wirklich, und er bringt den Menschen keinen Schlaf, sondern den Wahnsinn.

„Der Sandmann“, zuerst 1817 als der „Nachtstücke“ erster Teil erschienen, gehört zu den spätromantischen Klassikern der (deutschsprachigen) Phantastik und ist gleichzeitig ein früher Versuch, das Übernatürliche als Ausfluss einer Fehlfunktion des menschlichen Gehirns zu rationalisieren. Was ist Wahn, was Wirklichkeit? Im „Sandmann“ fällt die Differenzierung schwer, und das lässt diese Erzählung trotz der hoffnungslos anachronistischen Sprache erstaunlich modern erscheinen. Ebenfalls ungewöhnlich: (Ernst Theodor Wilhelm) Hoffmann (1776-1822) lässt eine nüchtern denkende Frau das Geheimnis des Sandmanns lösen: zu seiner Zeit ein geradezu wagemutiger Einfall.

– Wolfgang Hohlbein: Die Video-Hexe, S. 88-101: Die Zeit gleicht einem Magnetband, und mit dem nötigen Wissen ist es möglich, es ein Stück zurückzufahren, zu löschen und neu zu beschreiben.

Ein nicht gerade neuer Einfall (höflich gesprochen) wird Hohlbein-typisch ohne echtes Gespür für das Unheimliche erzählt bzw. lustlos, schlampig und hastig abgespult.

– Guy de Maupassant: Das Winterquartier (L’auberge, 1886), S. 102-118: Über Monate ist die Herberge hoch in den Alpen durch Eis und Schnee von der Außenwelt abgeschnitten. Nur starke Menschen können hier die Winterwache ertragen. Zwei Männer, die dies bisher von sich glauben, werden auf schreckliche Weise eines Schlechteren belehrt.

Eine Geschichte ohne Gespenst, das man jedoch keine Sekunde vermisst. Wieder erzeugt allein das menschliche Hirn das scheinbar übernatürliche Grauen – für Maupassant (1850-1893), den „französischen Poe“, ein Thema, um das sein Denken ständig kreiste, bis ihn die Angst, wahnsinnig zu werden, einerseits beherrschte, während sie ihn andererseits zu einigen der intensivsten psychologischen Gruselgeschichten der Weltliteratur inspirierte. Was Maupassant fürchtete, traf schließlich ein; er verbrachte seine letzten Jahre im Irrenhaus.

– Bram Stoker: Der unsichtbare Riese (The Invisible Giant, 1881), S. 119-134: Im magischen Land unter dem Sonnenuntergang liegt die Stadt des Königs. Die Bürger sind reich, hochmütig und kaltherzig, und das lockt einen bösen Riesen an, der sich an solchen negativen Energien mästet. Nur Menschen reinen Herzens können ihn vertreiben, doch das Opfer, das sie bringen müssen, ist hoch.

Siehe da, es gab ein (Schriftsteller-) Leben jenseits von „Dracula“! Mehr als ein Jahrzehnt, bevor er den blutsaugenden Grafen auf die Menschheit losließ, verfasste Bram Stoker (1847-1912) eine Reihe allegorischer, recht düsterer Kindergeschichten (gesammelt in „Under the Sunset“, 1881), die in einer ‚parallelen‘ Welt spielen, die sich von der ‚normalen‘ unterscheidet, da dort Magie zwar ungern gesehen aber als reales Element akzeptiert wird.

– Stephen Lawhead: Cythrawl (Cythrawl, 1991), S. 135-148: Ein Tag im Leben eines keltischen Druiden und seines Lehrlings, die einen unvorsichtig herbeigerufenen Elementargeist zurück ins Jenseits zwingen müssen.

Story aus der ‚Frühzeit‘ des Halloween-Festes, das in der vorchristlichen, aber hoch entwickelten und im mystisch Übernatürlichen beheimateten Kultur der Kelten wurzelt, die vor mehr als 2000 Jahren das mittlere und westliche Europa prägten, bis sie von den Römern auf die britischen Inseln zurückgedrängt wurden. Lässt man das ohnehin pseudokeltische, sehr fantasylastige Beiwerk beiseite, ist Lawhead (*1950) nur eine mittelmäßige Geisterbeschwörer-überschätzt-sich-gewaltig-Story gelungen.

– Wilkie Collins: Mrs. Zant und ihr Geist (Mrs. Zant and the Ghost, 1879), S. 149-192: Der Geist ihres geliebten Gatten schützt die junge Witwe Zant vor den Nachstellungen des verschlagenen Schwagers.

Noch eine für ihre Entstehungszeit verblüffend ‚moderne‘ Geschichte. Collins (1824-1889) versucht das Übernatürliche zum einen als reales Phänomen zu erklären, während er zum anderen seinen möglichen Ursprung als Ausgeburt der Fantasie anerkennt.

– Arthur Conan Doyle: Der Parasit (The Parasite, 1894), S. 193-251: Im Dienste der Wissenschaft lässt sich ein würdiger Oxford-Professor von einer verliebten Spiritistin hypnotisieren – und ist ihr zukünftig hilflos ausgeliefert.

Eine erstaunlich dynamischer Okkult-Thriller Doyles, dessen schriftstellerisches Wirken jenseits von Sherlock Holmes hierzulande noch immer sträflich unbekannt geblieben ist. Die Überraschung wird noch größer, wenn man weiß, dass Doyle (1859-1930) tatsächlich fest an das Übernatürliche glaubte und doch tolerant (und schlau) genug war, die Schattenseiten des zeitgenössischen Geisterbeschwörens nicht zu unterschlagen.

– George Eliot: Hinter dem Schleier (The Lifted Veil, 1860) S. 252-307: Ein junger Mann ist mit der Gabe des Hellsehens geschlagen, die ihm das Unglück seiner Mitmenschen so nahe bringt, dass er in ein ödes Einsiedlerleben flieht – und dabei stets das Wissen um den eigenen, elenden Tod vor dem inneren Auge hat.

Eine weitere Geschichte, die eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass das 19. Jahrhundert von Menschen bevölkert war, die sichtlich nicht dümmer waren als ihre Nachfahren. Übernatürliche Fähigkeiten müssen dem Menschen nicht unbedingt Glück und Ruhm bringen. Wieso dies so ist, wird von George Eliot (1819-1880; übrigens trotz des Vornamens weiblichen Geschlechts) mit bemerkenswerter Logik konsequent durchgespielt.

– Robert Louis Stevenson: Die Merrymen (The Merry Men, 1887), S. 307-369): Auf einer einsamen Insel vor der schottischen Küste sucht ein junger Mann nach einem Schiff, das hier mit großen Schätzen untergegangen sein soll. Sein misanthropischer Onkel hat auf dem Weg zum Reichtum eine Abkürzung gewählt und dabei einen Mord begangen. Nun verfolgt ihn die Erinnerung an die böse Tat.

Mit dieser Geschichte zeigt Stevenson (1850-1894) den kümmerlichen Fratzenschneidern unter seinen Epigonen, was wahrer literarischer Schrecken ist. Der Schöpfer von „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ und „Die Schatzinsel“ verschmilzt sein Wissen um die Abgründe der menschlichen Seele mit viel Gespür für Seefahrer-Romantik zu einer düsteren und mitreißenden Geschichte um Gier und Verdammnis – und das ganz ohne Gespenst!

– Belinda Rodik: Jack-o-Latern, S. 369-379: Nichtsnutz Jack Flannigan wird vom Teufel versucht, schlägt dem Erzfeind ein Schnippchen und setzt sein liederlich-fröhliches Leben fort. Bei seinem Tod wird ihm der Eintritt zum Himmel verwehrt. Auch der Teufel ist immer noch sauer. So ist Jack dazu verurteilt, auf ewig im düsteren Zwischenreich zu wandeln.

(Angebliche) Nacherzählung einer alten irischen Sage, die vom Ursprung des Halloween-Festes erzählt; formal wie inhaltlich erbärmlicher, auf John- Sinclair-Niveau heruntergebrochener Pidgin-Grusel aus deutschen Landen – ein weiteres Armutszeugnis für den heimischen Horror!

– William Morris: Das hohle Land (The Hollow Land, 1856), S. 380-424: Ritter Florian von den Lilien unterliegt im Kampf dem Roten Harald und geht ein ins mysteriöse „Hohle Land“, einer Zwischenstation auf dem Weg ins Jenseits, in dem Traum und Realität sich unentwegt mischen.

Ein Klassiker der Phantastik, aus heutiger Sicht sehr versponnen und nur noch schwer goutierbar. William Morris (1834-1896), Dichter, Maler, Kunsthandwerker, Designer und Sozialpolitiker, schwelgt in dem für das viktorianische England typischen Eklektizismus und lässt ein Mittelalter wiedererstehen, das es so nie gegeben hat. Starken Stimmungsbildern stehen aus heutiger Sicht übertriebene und lächerliche Szenen pathetisch-kitschigen Gefühlsdusels gegenüber, die dem Namen „Hohles Land“ eine vom Verfasser nicht gewollte Zweideutigkeit verleihen.

– Jules Verne: Der Sturm (Frritt-Flacc, 1886), S. 425-432: In einer stürmischen Nacht lernt der hartherzige Doktor Trifulgas, wie sich Geiz und Gleichgültigkeit gegen ihn richten.

Gerade sieben Seiten zählt sie und sorgt doch für mehr Erstaunen als jede andere Story in dieser Sammlung, denn der Verfasser ist Jules Verne (1828-1905), der als Schriftsteller offensichtlich wesentlich vielseitiger war, als dies bekannt wurde. Verne, dem die Welt zahlreiche etwas naive und mit dem wissenschaftlichen Wissen seiner Zeit geradezu vorsätzlich gespickte Reiseromane verdankt, besaß demnach auch eine andere, ausgelassene Seite und einen Sinn fürs verschroben Fantastische, der an den Flamen Jean Ray (1887-1964) erinnert.

– Nathaniel Hawthorne: Rapaccinis Tochter (Rapaccini‘s Daughter, 1844), S. 433- 468): Im sommerlichen Padua verliebt sich der junge Studiosus Giovanni unsterblich in die schöne Beatrice. Ihr Vater Dr. Rapaccini, ein genialer aber völlig verrückter Naturwissenschaftler, bezieht den Schwiegersohn in spe in ein unmenschliches Experiment ein, in dessen Mittelpunkt die ahnungslose Beatrice steht.

Der amerikanische Schriftsteller Nathaniel Hawthorne (1804-1864) ist Zeitgenosse Edgar Allan Poes und wie dieser ein Vater der (phantastischen) Kurzgeschichte. Anders als Poe verband er jedoch moralische Absichten mit seinem Werk; der Leser sollte Erbauliches für das Leben lernen; kein Wunder, dass man heute Poe vorzieht! „Rapaccinis Tochter“ ist kaum noch zu ertragen: eine pseudo-gotische Schauermär, angesiedelt in einem künstlichen Italien voller abgestandener Klischees. Immerhin erhalten wir eine Lektion in die Unvergänglichkeit echter Klassiker: Beatrice hat auf verschlungenen Pfaden offenbar die moderne Popkultur erreicht – als „Poison Ivy“ taucht sie im „Batman“-Kosmos auf.

– Rebecca Hohlbein: Barbecue, S. 469-491: Ausgesprochen dämliche ‚Studenten‘ planen, das Halloween-Fest stilecht auf einem Friedhof zu begehen und sind bass erstaunt, als sich ab Mitternacht die eigentlichen Bewohner der Festwiese unter die Gäste mischen.

Ohne den Namen des mirakulös erfolgreichen Vaters Wolfgang hätte dieses nicht einmal dem literarischen Anspruch eines Müllbeutelaufdrucks genügende, formal wie inhaltlich indiskutable Machwerk wohl das Licht der Druckerei kaum erblickt.

– Mark Twain: Eine Geistergeschichte (A Ghost Story, 1903), S. 492-500: Ein armer Student trifft in einem einsamen Haus auf einen Geister-, aber nicht Geistesriesen.

Ein harmloser Sketch Mark Twains alias Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), dem u. a. das unsterbliche Gespann Tom Sawyer/Huckleberry Finn zu ewigem Ruhm verhalf. Der „Riese von Cardiff“, das Fossil eines vorsintflutlichen 3-Meter-Giganten – vorgeblich des biblischen Goliaths -, wurde 1869 auf einer Farm unweit New Yorks ‚entdeckt‘. Schon damals zogen die Menschen die Legende der Wahrheit vor, sodass die Warnungen der Wissenschaftler weitgehend verhallten: Der Riese war gar keiner, sondern eine ursprünglich als Ulk gedachte Fälschung aus Gips. Das leichtgläubige Publikum strömte, und der glückliche ‚Finder‘ verdiente gutes Geld. Die von Twain hier erwähnte Kopie wurde vom König der Schwindler, dem legendären Zirkusmann P. T. Barnum, angefertigt, als er den ‚echten‘ Riesen nicht für seine Wanderschau erwerben konnte.

– Edgar Allan Poe: Gespräch mit einer Mumie (Some Words with a Mummy, 1850). S. 501-522: Einer Gruppe aufgeblasener Wissenschaftler gelingt es, eine ägyptische Mumie wiederzubeleben; der Versuch, diese mit den Errungenschaften der Moderne zu beeindrucken, scheitert kläglich, denn der unheimliche Gast ist mit Recht sehr selbstbewusst.

Eine der großen Grotesken oder Arabesken Poes, die dieser ungemein fähige Schriftsteller (1809-1849) scheinbar aus dem Ärmel schüttelte; die krude Szene des gemeinschaftlichen Mumienauswickelns schildert ein im 19. Jahrhundert sehr beliebtes Partyspiel, und Poes (natürlich dramatisch verfremdete) Darstellung der Experimente mit Elektrizität bewegten in dieser Zeit das faszinierte Publikum.

– Robert Rankin: Das Geheimnis der Kiste No. 23 (The Boscombe Walters Story, 1996), S. 523-534: Schon in den Jahren nach dem II. Weltkrieg gibt es in England so etwas wie X-Akten – und sie erweisen sich eines Fox Mulders durchaus würdig!

Rankin, der Terry Pratchett der Touristenklasse, findet sich hier zur angenehmen Abwechslung einmal nicht selbst fürchterlich witzig, sondern präsentiert eine tatsächlich amüsante und spannende Gespenstergeschichte mit viel historischem Lokalkolorit.

Anmerkung

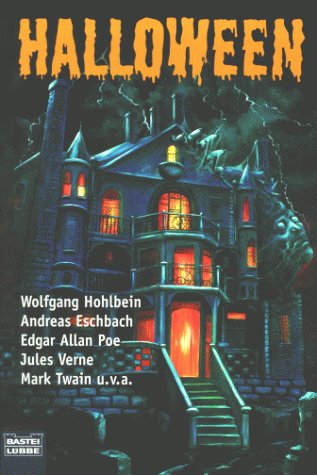

Sammlung klassischer und moderner phantastischer Geschichten, deren Auswahl für einige Verwirrung sorgt. Im Klappentext wimmelt es – dem halloweenesken Anarchismus womöglich angemessen – vor Übertreibungen und Fehlern. „In dieser Anthologie sind sowohl klassische als auch moderne Erzählungen versammelt …“, dröhnt es da, und weiter: „Autoren von Weltruf – Charles Dickens, Bram Stoker, Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson, Jules Verne – sind ebenso vertreten wie Schriftsteller der jungen Generation.“

Autoren wie die Hohlbeins oder Belinda Rodik an die Seite der oben aufgelisteten Altmeister zu stellen, zeugt entweder von gut ausgeprägtem Selbstbewusstsein oder Größenwahn. Wahrscheinlich steckt jedoch schlichte Dreistigkeit dahinter, in die sich Ignoranz dem eigenen Werk gegenüber mischt: „Gleichzeitig bietet die Anthologie einen Querschnitt durch 100 Jahre phantastischer Literatur“. Demnach befinden wir uns jetzt im Jahre 1917 … Vivat Wilhelm Imperator!

Das Durcheinander klärt sich, wenn man sich vor Augen führt, dass sich die ‚Arbeit‘ der beiden Herausgeber primär darauf beschränkte, diverse Auswahlbände zur phantastischen Literatur zu fleddern, mit denen Michael Görden ab 1982 einige kurze Jahre die Freunde des Unheimlichen in der längst vergessenen Bastei-Lübbe-Reihe „Phantastische Literatur“ verwöhnte. Görden war und ist ein ausgewiesener Kenner der Materie, und seine Sammlungen zeichneten sich durch einen roten Faden – den Blick zurück in die Kindertage des niveauvollen Horrors – aus, der „Halloween“ fehlt. So beißen sich die hier lieblos, ohne besondere Rücksicht auf das Halloween-Thema zusammengestellten, alten und neuen Storys, zwischen denen eine zeitliche Lücke von einem Jahrhundert (!) klafft, formal wie inhaltlich gewaltig!

Taschenbuch: 543 Seiten

http://www.luebbe.de

Der Autor vergibt: