Inhalt:

Im Jahre 1897 unternimmt der berühmte Polarforscher Robert E. Peary eine seiner vielen Forschungsreisen in die nordpolare Region. In Grönland lernt er die raue Natur, das Wetter und vor allem die Inuit oder Eskimos kennen, die hier seit Jahrtausenden unter höchst lebensfeindlichen Lebensbedingungen ausharren. Daheim in den USA gieren die Menschen nach Neuigkeiten aus dieser exotischen Welt. Den Wissenschaftlern, die selbst die beschwerliche Reise nicht unternehmen können, geht es ähnlich. Sie warten in ihren Museen schon sehnsüchtig auf die Präparate und Artefakte, die Peary zuverlässig mit zurück transportieren wird. Dieses Mal plant der Entdecker einen besonderen Coup: Er bringt nicht nur Werkzeuge, Waffen und Kleidungsstücke mit, sondern sogar sechs lebendige Eskimos! Abenteuer und guten Lohn hat Peary ihnen versprochen, wenn sie ihn begleiten. Unter den wagemutigen Reisenden befinden sich auch der etwa fünfjährige Minik und sein Vater.

Pearys Rechnung geht zunächst auf: Die sechs Eskimos sind die Sensation von New York, wo sie im „American Museum of Natural History“ studiert und ausgestellt werden – und das buchstäblich: Forscher und Besucher sehen in ihnen keine ‚richtigen‘ Menschen, sondern primär Objekte der Wissenschaft und der Unterhaltung. Niemand kümmert sich wirklich um ihre Bedürfnisse oder fragt sie nach ihrem Befinden, und sie, die sich wie Außerirdische fühlen und unter einem schweren Kulturschock leiden, können sich nicht artikulieren; es würde ohnehin niemand auf sie hören. Man hält sie rein und füttert sie regelmäßig – das ist die bittere Realität einer Epoche, denen die „Wilden“ aus den „unzivilisierten“ Ländern der Erde nicht wirklich als Mitmenschen zählen.

So ärgern man sich denn auch eher statt betroffen zu sein, als die ‚Gäste‘ binnen kurzer Zeit kläglich an den Krankheiten der fremden Welt sterben. Nur Minik überlebt, und er hat zunächst Glück im Unglück: Während sich Peary aus der Verantwortung stiehlt und das Museum sich ihm anschließt, wird er von einem mitleidigen Mitarbeiter quasi adoptiert. Minik lebt sich ein, aber wirklich heimisch wird er nie. Sein Leben entwickelt sich zu einer Kette unverschuldeter Tragödien: Die Öffentlichkeit verliert das Interesse, die geliebte Pflegemutter stirbt, der verehrte Pflegevater wird als Betrüger entlarvt, Minik folgt ihm ins Elend, für das er sich mitverantwortlich fühlt.

Den Rest gibt ihm eine Enthüllung, die einem Reporter im Jahre 1907 gelingt: Miniks Vater wurde nach seinem Tode von wissbegierigen Wissenschaftlern buchstäblich in Stücke gerissen, sein Skelett präpariert und im genannten Museum für Naturgeschichte als Studien- und Ausstellungsobjekt aufbewahrt. Minik aber war vor Jahren das Opfer einer grotesken Scharade: Ein Scheinbegräbnis wurde für ihn inszeniert, während man die Leiche seines Vaters quasi direkt hinter seinem Rücken schon präparierte – und in dieser Farce spielte sein Pflegevater eine prominente Rolle …

Gedankenlos entwurzeltes Menschenkind

Es sollte nicht der einzige Verrat bleiben, der an Minik, dem Eskimo von New York, verübt wurde. Die herzzerreißende Geschichte seines kurzen Lebens war damit noch längst nicht beendet – sie begann sogar gerade erst und wurde immer irrwitziger. Aber die traurigen Fakten stehen fest, und Kenn Harper hat sie endlich dem Vergessen entrissen. Schon das ist verdienstvoll, aber der Verfasser leistet noch viel mehr: Miniks Geschichte ist exemplarisch für eine Epoche und ihr Menschenbild, das mit brutaler Offenheit widerspiegelt, was auch noch längst nicht überwunden ist: den alltäglichen, ganz selbstverständlichen Rassismus, der ”wilde Eingeborene” mehr oder weniger mit Kindern, Halbdebilen oder gar wilden Tieren gleichsetzt.

Heute wird er ersetzt durch den Drang allzu grünhirniger Weltverbesserer, den ‚primitiven‘, d. h. unverdorbenen, im Einklang mit der Natur lebenden und daher ‚besseren‘ Menschen an die heimische Urwald-, Insel- oder Eisscholle zu ketten. Sie dürften spätestens dann das Interesse an Miniks Geschichte verlieren, als dieser nach seiner Rückkehr in die eisige Heimat recht bald wieder in den USA auftaucht: Abgesehen davon, dass man ihn menschlich schlecht behandelte, wusste er die Segnungen der Zivilisation nämlich durchaus zu schätzen und hatte keine Lust, für den Rest seines Lebens Walrösser zu harpunieren.

Daher liegt die wahre Tragödie von Minik nicht darin, dass er seine grönländische Heimat verließ, sondern in der Tatsache, dass es nicht aus freien Stücken geschah und seine selbst ernannten Herren ihm auch später nie die freie Entscheidungsbefugnis über sein Leben gewährten. Als sie es dann doch taten, so nur, weil sie ihres Spielzeugs überdrüssig geworden waren. Da war aus Minik längst ein an Leib und Seele geschädigtes Menschenkind geworden, das sich in Amerika nach der Polarwüste sehnte und – dort endlich angekommen – sofort von Amerika träumte.

Im Dienst der Wissenschaft

Die Ungeheuerlichkeit, den eigenen Vater in einer Museumsvitrine entdecken zu müssen, ist da nur eine von allzu vielen Verletzungen, die – und das macht Miniks Schicksal besonders tragisch – ihm nicht böswillig zugefügt wurden: Harper legt schlüssig dar, dass die typische US-Mentalität, nach der jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, es Miniks amerikanischen Zeitgenossen unmöglich machte zu begreifen, welches Unrecht sie ihm antaten.

Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel. In diesem Trauerspiel gibt es auch lupenreine Schurken, und Harper schont sie nicht – es gibt auch keinen Grund dafür. Schon lange ist der Lack abgeblättert vom Heros Peary, der 1909 für sich reklamierte, als erster Mensch den Nordpol erreicht zu haben. Schon damals wurden Zweifel und Kritik laut, da es keinen echten Beweis für diese Tat gab, aber sie wurden totgeschwiegen: Die USA wollten einfach den Entdecker-Sieg und einen nationalen Helden! Inzwischen setzt jede ernst zu nehmende Publikation in der Geschichte der polaren Entdeckungsreisen hinter den Eintrag „Nordpol (Peary, 1909)“ ein Fragezeichen.

Dass es dafür viele gute Gründe gibt, weiß Harper gut zu belegen: Schon vor dem (angeblichen) Pol-Sturm war dieser Robert E. Peary ein rücksichtsloser Karrierist, der für seine Entdeckungen und seinen Ruhm buchstäblich über Leichen ging. Neu ist die Erkenntnis, dass er dabei vor persönlicher Bereicherung nicht zurückschreckte und z. B. einen schwunghaften Schwarzhandel mit Fellen, Elfenbein und Kunst unterhielt, die er den gutgläubigen Eskimos für ein Butterbrot abschwatzte.

Ein Drama wird endlich offenbart

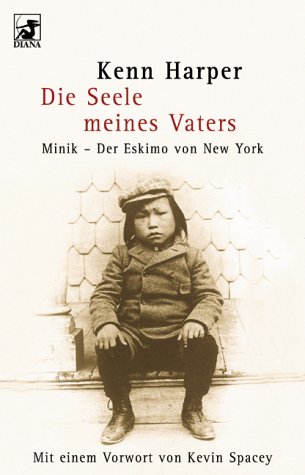

Harper legt weiter offen, wie weit gespannt das Netz aus Betrug und Lügen darüber hinaus war: Der in der Öffentlichkeit wohlgelittene Präsident des Museums für Naturgeschichte war selbst in allerlei zwielichtige Geschäfte verwickelt, an denen auch führende Vertreter aus der New Yorker Politik und Wirtschaft beteiligt waren. Nicht nur der unglückliche Minik wurde in dieser Mühle aus Korruption und Vertuschung zerrieben, ohne dass er jemals eine Chance gehabt hätte! Und wer meint, dass der Verfasser übertreibt, schaue sich die vielen Fotos besonders des jungen Minik an – sie sprechen deutlicher als tausend Worte!

„Die Seele meines Vaters“ ist nicht nur ein hochdramatischer Tatsachen-Thriller. Ebenso interessant ist die Veröffentlichungsgeschichte, da es zunächst aussah, als habe sich der Verfasser die unerhörte Mühe, die Lebensgeschichte eines Menschen zu rekonstruieren, die allzu viele Zeitgenossen totgeschwiegen und verfälscht hatten, umsonst gemacht: Miniks Geschichte erschien in einem winzigen kanadischen Verlag praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Aber manchmal gibt es Gerechtigkeit auf dieser Welt: Mund-zu-Mund-Propaganda brachte in die Welt, das hier ein außergewöhnliches Werk entstanden war, und erreichte schließlich sogar Hollywood in Gestalt des nicht ganz unbekannten Schauspielers Kevin Spacey (Oscar für „American Beauty“). Dieser nutzte seine Prominenz, um Kenn Harper endgültig den Weg zu dem Erfolg zu bahnen, den er verdiente. Ob Spacey Miniks Story nun verfilmen wird oder nicht, ist nebensächlich: „Die Seele meines Vaters“ befreite sich aus jener Obskurität, in der es die selbst ernannten Hüter der Nation gern auch weiterhin gesehen hätten.

Kein historisches Problem

Stattdessen lieferte Harpers Buch Zündstoff für eine ohnehin explosive Diskussion: Nicht nur im New Yorker Museum für Naturgeschichte lagern noch allzu viele Zeugnisse vergangenen, aber nicht vergessenen Unrechts, das im Namen der Wissenschaft begangen wurde. Grabraub und selbst Mord an unglücklichen Menschen, die später ausgestopft die Ausstellungssäle zierten, lassen sich nicht länger leugnen. (Dass es die New Yorker Museumsleute noch hoch im 20. Jahrhundert weiß Gott versucht haben, verrät uns Harper in einem ausführlichen Nachwort zur 3. Auflage seines Buches.) Auch wenn die übliche Koalition aus berufsbetroffenen Tugendbolden und medienversessenen Möchtegern-Anwälten das Pendel schon wieder allzu weit in die falsche Richtung ausschlagen lassen, ist die Diskussion über solche Praktiken an sich wichtig, wie das bizarre Schicksal der Peary-Eskimos beweist.

Die deutsche Ausgabe von „Die Seele meines Vaters“ schmückt sich schamhaft mit einem Titel, der den des Originals quasi weichspült. Offenbar fand man „Gebt mir meines Vaters Körper!“ zu marktschreierisch oder zu unseriös. Das ist aber schon der einzige Punkt, der zur Kritik Anlass gibt. Zum sorgfältig übertragenen Text steuert die Übersetzerin Jutta Steffen-Schrade als historische Ethnologin einen wertvollen, dringend erforderlichen Prolog bei, der deutlich macht, dass sich die „Menschensammler“ nicht nur auf die nord- und südpolaren Regionen beschränkten, sondern überall dort zuschlugen, wo es etwas zu entdecken gab – eine kurze, aber grimmige Schilderung einer Praxis, für die auch Deutschland eine eigene, üble Tradition beanspruchen kann (aber ungern mag).

Taschenbuch: 416 Seiten

Originaltitel: Give Me My Father’s Body – The Life of Minik, The New York Eskimo (Frobisher Bay/NWT : Blacklead Books 1986)

Übersetzung: Jutta Steffen-Schrade

http://www.randomhouse.de/diana

Der Autor vergibt: