MacKayla Lane ist eine typische Southern Belle, eine Südstaatenschönheit, und mehr als stolz darauf. Sie hat lange blonde Haare, perfekt manikürte Nägel und trägt jede Menge Pink. Wir lernen sie kennen, als sie gerade am elterlichen Pool liegt, sich die Sonne auf den Pelz scheinen lässt und ihrer Gute-Laune-Playlist auf dem |iPod| lauscht. Die Idylle wird allerdings jäh gestört, als sie einen Anruf aus Irland erhält: Ihre Schwester Alina, die dort ein Auslandssemester absolvierte, wurde brutal ermordet aufgefunden.

Bald ist Mac überzeugt, dass die irische Polizei ihr Handwerk nicht versteht, denn nach nur einigen Wochen werden die Ermittlungen ergebnislos eingestellt und der Fall landet auf einem Aktenstapel. Mac will sich damit keineswegs zufriedengeben und entschließt sich daher, selbst nach Dublin zu fliegen und die Polizei anzutreiben. Doch dann findet sie auf ihrer Mailbox eine Nachricht von Alina, die diese kurz vor ihrem Tod hinterlassen hat, und alles wird plötzlich reichlich mysteriös.

Einmal in Dublin angekommen, stellt sich bald heraus, dass es viel mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als sich Mac in ihrer Schulweisheit bisher träumen ließ. Alina hatte ihr in ihrer Nachricht aufgetragen, das Sinsar Dubh zu finden, und als Mac endlich herausfindet, worum es sich dabei handelt, findet sie sich schon in einer Welt voller dunkler Wesen wieder. Ihre Aufgabe ist es nun, Alinas Mörder zu finden und gleichzeitig Alinas letzten Wunsch zu erfüllen, indem sie jenes ominöse Sinsar Dubh aufspürt.

Immerhin steht ihr bald Jericho Barrons zur Seite, ein Buchhändler von fragwürdigem Lebenswandel. Barrons hüllt sich in Schweigen, was seine Person angeht, und verfolgt offensichtlich seine eigene Agenda (auch er ist auf der Suche nach dem Sinsar Dubh). Trotzdem rettet er Mac in schöner Regelmäßigkeit das Leben, schließlich ist sie wertvoll für ihn. Wie sich herausstellt, ist sie eine Sidhe-Seherin, die die Anwesenheit von Feenwesen und -objekten erkennen kann. Um das Sinsar Dubh zu finden, ist sie daher unerlässlich.

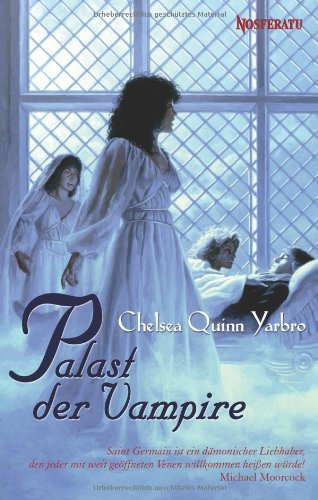

Karen Marie Moning hat sich als Autorin von sexlastigen Liebesschmonzetten einen Namen gemacht, in denen gut gebaute Highlander in Liebesdingen unerfahrene Amerikanerinnen vernaschen. Mit dieser Masche hat sie sich eine durchaus umfangreiche Fangemeinde (und, wie auf ihrer Webseite zu sehen, einen Porsche) erschrieben. „Im Bann des Vampirs“ ist der Auftakt zu einer neuen Serie, die auf insgesamt fünf Bände angelegt ist. Als Leser sollte man also darauf gefasst sein, dass man sich am Ende des Romans mit mehr Fragen als Antworten konfrontiert sieht. Außerdem sollte man sich darüber im Klaren sein, dass der Titel des Romans unglücklich gewählt ist. Es geht hier um Feen und um Magie. Es kommt zwar ein Vampir vor (dessen Echtheit allerdings bis zum Ende weder bestätigt noch widerlegt ist), doch ganz sicher befindet sich niemand in dessen Bann. Also Punktabzug für den irreführenden Titel.

Moning erzählt aus der Perspektive von Mac und verknüpft damit Fantasy mit |Chick Lit| und einem Schuss Erotik. Ihr Universum ist von Feenwesen, den Sidhe, bevölkert, die ursprünglich in einer anderen Realität lebten, aber nun in Scharen in die menschliche Welt zurückkehren. Die bösen Sidhe, die Unseelie, greifen dabei auch gern mal Menschen an und haben es so zum Beispiel geschafft, ganze Stadtteile von Dublin auszulöschen. Trotzdem sind sich die Menschen der Gefahr nicht bewusst, und so ist es an Eingeweihten wie Mac und Barrons, die Invasion aufzuhalten.

Moning wird nicht müde zu erwähnen, dass die Idee zu „Im Bann des Vampirs“ komplett ausformuliert in ihren Gedanken auftauchte und sie diese nur noch aufschreiben musste. „Diese Welt ist so vollständig, so plastisch und detailliert, dass ich denke, sie müsste irgendwo existieren“, hat Moning in einem Interview gesagt. Das ist natürlich zumindest teilweise Koketterie. Natürlich existiert diese Welt irgendwo irgendwie, schließlich zieht Moning ihre Inspiration aus der gälischen Mythologie und spickt sie dann mit eigenen Ideen. Die Gottwesen der irischen Tuatha Dé Danaan werden bei ihr zu einem bunten Völkchen von Monstern, die Menschen auf die ein oder andere Weise um die Ecke bringen können. Schillerndstes Beispiel ist wohl das Tod-durch-Sex-Wesen (ja, das heißt wirklich so), das auf Menschen so anziehend wirkt, dass sie so lange Sex mit ihm haben, bis sie daran zugrunde gehen. Na ja, wenigstens sterben sie glücklich …

Natürlich trifft auch Mac auf ein derartiges Wesen, was dazu führt, dass sie sich in einem gut besuchten Museum die Kleider vom Leib reißt, um sich selbst zu befriedigen. Moning wird nachgesagt, gute Sexszenen zu schreiben. Die Szenen in „Im Bann des Vampirs“ mögen sexy sein. Erotisch sind sie jedoch nicht, dazu kommen sie zu plakativ und aufdringlich daher. Hier wird auf den billigen Effekt gesetzt, und es ist die sprichwörtliche schnelle Befriedigung, die Moning ihrem Leser hier bietet.

Überhaupt Mac. Als Ich-Erzählerin sieht der Leser zwangsläufig die Welt durch ihre Augen. Umso wichtiger ist es, dass sie dreidimensional, unterhaltsam und überzeugend ist. Stattdessen kommt Mac als verzogene, provinzielle Zicke daher, deren Tiraden weite Teile des Romans einnehmen. Sie ist so von sich und ihrer Lebensweise eingenommen, dass es ihr unmöglich ist, sich einer fremden Kultur zu öffnen. Und so beginnen Sätze ständig mit „bei uns im Süden“, wenn sie mal wieder einen Iren zu unhöflich, grob, laut oder anderweitig unverständlich findet. Wenn Mac nicht gerade vor schwabbeligen Sidhe-Monstern flieht, erheitert sie den Leser mit Schönheitstipps à la: „Die Haut von innen stets mit Flüssigkeit zu versorgen, ist viel wichtiger als eine gute Feuchtigkeitscreme.“ Und als Barrons eine Anspielung auf ihre Kleiderwahl macht, kontert sie mit: „Ich trage nicht nur Pink. Ich besitze auch pfirsich- und lavendelfarbene Sachen.“ Will man so einer Person wirklich fast vierhundert Seiten lang Gesellschaft leisten müssen?

Einzig Barrons vermag den Leser zu fesseln, und das einfach nur, weil er absolut nichts von sich preisgibt. Er ist immer zur rechten Zeit am rechten Ort, doch wie oft Mac ihn auch ausfragt, nie erzählt er mehr über sich. Mac tut offensichtlich gut daran, ihm nicht komplett zu vertrauen, denn er scheint selbst einige dunkle Geheimnisse zu hüten, doch andererseits ist er sich nicht zu schade, auch mal den Helden in schillernder Rüstung zu geben. Dazu sieht er gut aus, hat einen viel besseren Geschmack als Mac (schwarz, natürlich), begegnet Macs naivem Gemüt mit beißendem Zynismus und er besitzt einen Buchladen. Was wünscht man sich als Frau mehr?

In einem Interview zu ihrer neuen Romanserie sagte Moning, sie sei geschockt gewesen zu sehen, wie viel Thanatos sich in ihrem Eros fand. Im Gegensatz zu ihrer Highlander-Serie soll „Im Bann des Vampirs“ also dunkel und gefahrvoll sein. Hier gibt es Monster in dunklen Ecke, brutale Morde und Protagonisten, deren Loyalitäten nicht ganz geklärt sind. Und doch kann Moning von ihrer normalen Kost scheinbar nicht lassen. Bei ihrem neuen Roman handelt es sich um Plüsch-Horror, in dem die frohgemute Heldin hauptsächlich darüber nachdenkt, welches Top sie zur Monsterjagd anziehen soll. Wem das zu zu zuckrig ist, der sollte sich lieber in die Hände von Laurell K. Hamilton begeben. Hamilton weiß zumindest, wie man taffe Heldinnen schreibt.

http://www.karenmoning.com

http://www.ullstein-taschenbuch.de