Sie galt als der Stolz der Reichsmarine, 260 Meter lang, 32 Meter breit. Ein Ehrfurcht gebietender Stahlkoloss, gepanzert mit dreizehn Zentimeter starken Platten, ausgerüstet mit vier Waffentürmen zu je zweimal 380-mm-Geschützen, auch die „mittlere Artillerie“ entsprach in ihrem Kaliber in etwa dem, was auf anderen Schiffen großteils schon als Hauptbewaffnung galt. Ein Monstrum, gebaut und vom Stapel gelaufen zu nur einem Zweck: Tod und Vernichtung zu speien – vorzugsweise auf den Handelsrouten der Briten, um England im zweiten Weltkrieg auszuhungern. Die Rede ist von Deutschlands damaligem Prestige-Schlachtschiff „Bismarck“. Ihre einzige Fahrt der Operation „Rheinübung“ sollte gleichzeitig ihre letzte sein.

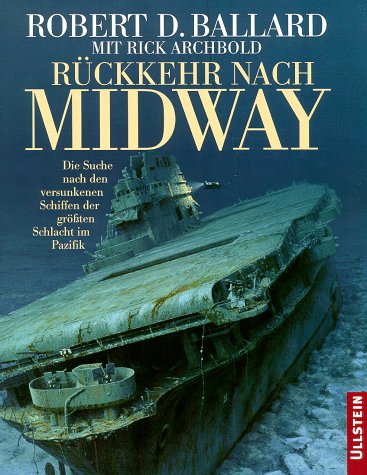

Auch ihr Schwesterschiff „Tirpitz“ stand unter keinem guten Stern und liegt heute – versenkt von Flugzeugen und Kleinst-U-Booten – im skandinavischen Osta-Fjord. Mit dem Verlust der Titanen fror Hitlerdeutschland den Bau weiterer Superschlachtschiffe ein, deren Ära eigentlich schon längst mit Erfindung des trägergestützten Flugzeugs ohnehin obsolet geworden war. Die alliierte Hetzjagd auf die |Bismarck| ist legendär und sie endete mit ihrer Versenkung im Ostatlantik. Der umtriebige Meeresgeologe Robert D. Ballard machte sich in den Achtzigern auf die Suche nach dem berühmtesten deutschen Wrack.

_Historisches_

19. Mai 1941 – Die |Bismarck| und ihr Begleitschiff |Prinz Eugen| versuchen in einer Nacht-und-Nebelaktion, unbemerkt von ihrem Stützpunkt im norwegischen Grimstadfjord zu ihrem Einsatzort im Atlantik zu gelangen. Operation „Rheinübung“ hat begonnen. Kurz zuvor wird das Kommando vom erfahrenen und besonnen Kapitän Lindemann an den bärbeißigen und großkotzigen Admiral Lütjens übertragen. Der wohl erste fatale Fehler in diesem Einsatz überhaupt. Zu ihrem weiteren Unglück bemerkt eine Aufklärungs-Spitfire der britischen Admiralität zufällig und trotz dichter Bewölkung die Kampfgruppe bei Bergen am Nachmittag des 22. Mai. In London schrillen verständlicherweise die Alarmsirenen: Die Hunnen haben ihr Monster tatsächlich von der Kette gelassen und es ist klar, dass es über Scapa Flow und die Dänemark-Straße (bei Grönland) durchzubrechen versucht.

24. Mai 1941 – Die Kreuzer |Suffolk| und |Norfolk| halten Fühlung mit dem Gegner, das gefürchtete Schlachtschiff |Hood| – der Nationalstolz der Briten – und sein Pfadfinder, die neue (und sehr unerprobte) |Prince of Wales|, preschen heran, um die deutsche Kampfgruppe zu stellen, nehmen aber versehentlich zuerst das Führungsschiff – die |Prinz Eugen| – statt des Hauptgegners |Bismarck| am frühen Morgen aufs Korn. Diese bleibt wie durch ein Wunder jedoch fast unbeschädigt. Nach sechs Minuten des Distanzgefechts erzielt eine Salve der |Bismarck| auf der |Hood| einen schweren Treffer, der das Schiff innerhalb von Sekunden auseinanderreißt und versenkt.

Doch auch die |Bismarck| kommt nicht ungeschoren davon. Nachdem die britischen Schiffe ihren Irrtum bemerken, können sie einige Treffer landen, die sie auf etwa 28 Knoten verlangsamen und ihren Treibstoffvorrat drastisch reduzieren. Der Einsatz des britischen Flugzeugträgers |Victorious| verläuft wie das Hornberger Schießen: Weder gelingt es den Briten, einen „Aal“ ins Ziel zu bringen, noch schafft es das frenetische Abwehrfeuer der |Bismarck|, einen der zerbrechlichen Flieger herunterzuholen. Pattsituation einstweilen. Die |Bismarck| ermöglicht durch eine Finte das Entkommen der |Prinz Eugen|.

25. und 26. Mai 1941 – Die britische Admiralität detachiert starke Kampfverbände, um die waidwunde |Bismarck| endgültig zu versenken, auch die britischen Träger |Ark Royal| und |Victorious| sind mit von der Partie, zudem das neue Flaggschiff |King George V| sowie kleinere Einheiten der Homefleet – genannt „Force-H“. Zwischendurch verliert man die Fühlung zu beiden Deutschen, doch Gevatter Zufall schlägt ein weiteres Mal zu: Ein Catalina-Flugboot der Coastal Guards spürt die beiden Schiffe auf, wird vom erbitterten Flak-Feuer zwar erwischt, jedoch nicht abgeschossen.

Die |Ark Royal|, der zweite Flugzeugträger im Operationsgebiet, entsendet ihre Doppeldecker des Typs Swordfish, diese sind je mit einem einzelnen Torpedo ausgerüstet. Die ersten Angriffswellen schlagen fehl, doch ein einziger Aal trifft die |Bismarck| an ihrer empfindlichste Stelle: dem Ruder. Es verkeilt sich und der ohnehin angeschlagene Titan kann nur noch im Kreis fahren – ganz wehrlos ist er deswegen noch nicht. Durch die Biskaya zu kommen und den rettenden Hafen von Brest zu erreichen, scheint immer unwahrscheinlicher.

27. Mai 1941 – Am frühen Morgen sichten das Großkampfschiff |King George V| und sein schwerer Begleit-Kreuzer |Rodney| dank des Fühlungshalters |Norfolk| die |Bismarck| und preschen heran. Das Gefecht startet auf 25 Seemeilen Entfernung und zieht sich über knapp drei Stunden hin, wobei die Distanz der Kontrahenten auf wenige Meilen schrumpft, sodass gegen Ende die Geschossbahnen sogar waagerecht ausfallen statt – wie sonst üblich – ballistisch. Während Treffer an oder unterhalb der Wasserlinie aufgrund des schweren Panzergürtels wirkungslos zu verpuffen scheinen, zeitigen die Einschläge auf dem Deck ihre Wirkung auf der |Bismarck|.

Ihr Abwehrfeuer verstummt nach und nach, je mehr die Aufbauten schweren Granatenbeschuss wegstecken müssen, um irgendwann gänzlich zu schweigen. 10:22 Uhr stellen die Briten das Feuer ein, die |Bismarck| ist ein loderndes, glühendes Wrack – doch sie schwimmt unvermindert. Lütjens erteilte unlängst den Befehl zur Selbstversenkung. Die |Dorsetshire| eilt heran, um aus nächster Nähe drei Torpedos abzufeuern, welche dem Schiff endgültig den Garaus machen sollen. Ob diese für den Untergang maßgeblich waren, erhitzte die Gemüter seither – Fakt: Um 10:39 kentert die |Bismarck| nach Backbord und sinkt Bug voran auf den 4,5 Kilometer tiefen Grund und ins Reich der Legenden.

_Meinung_

Robert D. Ballard – der Entdecker der |Titanic| – überkam es, eine weitere Expedition zu einem berühmten Wrack zu unternehmen, und die Duplizität der Ereignisse ist erstaunlich, denn wieder erweist sich ein verdammt fetter Pott als überaus scheues Reh, das sich den Blicken des Forscherteams zu entziehen vermag, gleichwohl sind auch wieder zwei Anläufe nötig, bis sich der Erfolg einstellt. Die erste Exkursion 1988 war ein Schlag ins Wasser und brachte bis auf das Wrack eines alten Segelschiffes nicht viel mehr als Hohn und Spott. Davon ab ist der Meeresgrund mit seinen Bergen, Tälern, tiefen Schluchten und Schlickfeldern – und das in ewiger Finsternis der Tiefsee in 4700 Metern – auch kein leicht zu erkundendes Terrain. Das Wetter und der Seegang in der Biskaya tun ihr Übriges. Expedition I wird gefrustet gecancelt. 1989 bricht das Team erneut auf – mit weiteren erbettelten Geldern. Natürlich gebraucht Ballard sein Rasenmäher-System, um die vermutete Sinkposition Streifen für Streifen abzufahren, diesmal jedoch mit einem anderen und moderneren Forschungsschiff. Am 8.6.1989 ist Neptun mit ihnen: Das bemerkenswert gut erhaltene Wrack taucht vor den Kameralinsen auf.

Ballards Bücher zeichnen sich vor allem durch eines aus: Das Hohelied auf die US Navy (deren Equipment er benutzt), die nicht enden wollende Litanei technischer Pannen und Erklärung seiner Suchmethode, also in der Summe: Ballard, Ballard und nochmals Ballard. Das kann ganz schön nervig sein auf die Dauer, denn kennt man eines seiner Bücher, kennt man, was das angeht, alle (mit wenigen Ausnahmen) – ein ausgesprochen publicitygeiler Selbstdarsteller und deswegen auch oft in die Kritik geraten. Dennoch: Ein fähiger Experte auf seinem Gebiet, dessen Suchoperationen im Endeffekt immer von Erfolg gekrönt werden. Das muss man ihm lassen. So nimmt leider auch in diesem Band das Drumherum ungebührlich viel Platz in Anspruch. Dabei meine ich jedoch nicht die historische Aufarbeitung seitens Co-Autor Rick Archbold, die gewohnt akkurat und neutral ausfällt. Bis das Wrack endlich auch bildtechnisch untersucht wird, sind gut zwei Drittel des Buches herum. Der Anfang zieht sich wie der sprichwörtliche Kaugummi, sieht man – wie gesagt – von den historischen Fakten zur Schiffsgeschichte einmal ab, die sehr interessant sind.

Ab dem Fund kann der Bildband dann auch endlich richtig punkten, denn auch das ist Ballard: Die Analyse der Schäden, Rekonstruktion der Ereignisse nach dem Untergang sowie die Verpflichtung seines Illustratoren Ken Marschall, ein exaktes Abbild des Ist-Zustandes grafisch festzuhalten, sind superb. Mit dabei sind auch wieder die ausklappbaren, großformatigen Panoramaansichten, welche die |Bismarck| damals und heute gegenüberstellen. Marschall zeichnet ein stimmungsvolles Bild des aufgefundenen Ground-Zero, sowohl auf dem Cover als auch später im Inneren des Buches. Die verwendeten Fotos sind selbst gemessen an heutigen Standards scharf und aussagekräftig, allerdings reichte die restliche Zeit der Expedition nicht ganz dafür aus, alle wichtigen Punkte zu klären, die für den Untergang der |Bismarck| verantwortlich gewesen sein mögen.

Ballard resümiert jedoch aus den gewonnen Daten, dass die Selbstversenkung und nicht die Torpedos letztendlich verantwortlich waren. Dass er damit Recht gehabt hat, beweist James Camerons ausführliche Dokumentation, dessen jüngst auf DVD erschienene Tauchfahrt zum Wrack die Thesen Ballards untermauert. Somit ist klar: Ballard mag ein Brusttrommler sein, ein unfähiger Idiot ist er ganz sicher nicht – im Gegenteil: Seine Analysen treffen trotz der spärlichen Informationen ins Schwarze. Obwohl Ballard diesmal nicht – anders als bei der |Titanic| – selbst in einem bemannten Tauchboot dem Wrack einen Besuch abstattet, sind seine Schlussfolgerungen aufgrund der gelieferten Bilder seines Tauchroboters sehr präzise und gelten heute als Lehrmeinung. Vollkommen zu Recht.

_Fazit_

Die Aufarbeitung des Bildbandes kann nicht an allen Stellen überzeugen, für mich ist da ab und zu ein wenig zu viel Brimborium drin, das nur mäßig interessant ist – zumindest für diejenigen, die den Sermon mit dem ballardschen Suchsystem schon kennen. Hier und da blitzt auch ein wenig unnötiger Pathos auf, darüber kann man aber hinwegsehen. Lichtblick ist Co-Autor Rick Archbold, der in späteren Werken gottlob auch mehr Gewicht bekommt. Klasse sind wie immer die Illustrationen Ken Marschalls und die Fotos von Wrack und Trümmerfeld. Leider ist dieser Tage nur noch die inhaltlich identische Taschenbuchausgabe problemlos erhältlich, der großformatige Bildband ist derzeit leider out of print und rarer. Schade, denn grade die Bilder wirken im Taschenbuch nicht annähernd so gut, dafür ist es wesentlich billiger zu haben. Als Nachschlagewerk sehr empfehlenswert, bekommt es aber leichte Abzüge in der B-Note.

_Die Buchdaten auf einen Blick:_

Originaltitel: „The Discovery Of The Bismarck“

Ersterscheinung: 1990 – Madison Publishing Inc. / NY

Deutsche Ersterscheinung: 1990 – Ullstein / Berlin

Übersetzung: Karl-Otto von Czernicki und Ralf Friese

Zugrunde liegende Version: Hardcover / 8. Auflage 1994

Seiten: 236 / durchgängig bebildert + 2 ausklappbare Panoramen

ISBN: 3-550-06443-8 (Hardcover)

ISBN: 3-548-23298-1 (Taschenbuch)