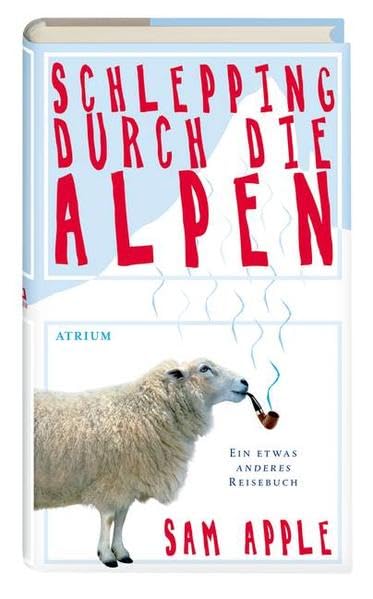

Ein österreichischer Wanderhirte, der, unterwegs auf saftigen Almwiesen und österreichischen Landstraßen, jiddische Volkslieder trällert – das klingt nicht gerade nach dem Stoff, aus dem Autorenträume geschnitzt werden (von Leserträumen mal ganz zu schweigen). Doch was auf den ersten Blick eher abschreckend anmutet, macht schon beim Blick auf den kuriosen Buchtitel „Schlepping durch die Alpen“ samt Pfeife schmauchendem Schaf auf dem Titelbild zumindest ein bisschen neugierig. Vielleicht sind österreichisches Wanderhirtentum und jiddisches Volksliedgut ja doch nicht so öde, wie man meinen mag …

Was der New Yorker Autor Sam Apple dann vor dem Leser ausbreitet, ist nicht nur gar nicht öde, sondern geradezu unterhaltsam – und das sage ich nicht nur weil ich ein heimliches Faible für Schafe hege. Sam Apple hat mit „Schlepping durch die Alpen“ ein Reisebuch der etwas anderen Art abgeliefert.

Alles beginnt mit einer folgenreichen Begegnung in New York, wo Sam Apple den österreichischen Wanderhirten Hans Breuer trifft. Hans Breuer ist nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er der letzte Wanderhirte Österreichs ist, eine Art lebendes Kuriosum. Es ist vor allem seine Liebe zu jiddischen Volksliedern, die ihn auszeichnet. Das fasziniert den Juden Sam Apple, und so beschließt er, Hans in Österreich zu besuchen, ihn auf seinen Reisen zu begleiten und über ihn zu schreiben.

Er will nicht nur Hans näher kennenlernen, es geht ihm auch um einen anderen Aspekt Österreichs. Sam reist zwei Jahre nach dem furiosen Wahlerfolg der FPÖ nach Wien und will herausfinden, wie es um den Antisemitismus in Österreich bestellt ist. Ist Österreich immer noch voller Nazis? Oder ist das vielleicht nur ein dummes Vorurteil? Mit journalistischem Eifer macht Sam Apple sich auf seine ganz eigene Art auf die Suche nach Antworten.

Und so macht Sam sich, ausgestattet mit Diktaphon, 50 Paar Tageslinsen und schicken Designerboots auf in ein alpines Abenteuer. Dass er für die Tücken des alpinen Wanderhirtentums nicht wirklich gut gerüstet ist, muss er schon bald einsehen. Doch all das betrachtet der Autor mit einem sympathischen Augenzwinkern. Er bekennt sich dazu, ein Hypochonder zu sein und offenbart dem Leser auf liebenswürdige Art seine Neurosen. Das steuert eine wunderbar leichtfüßige, selbstironische und sehr unterhaltsame Note zur Geschichte bei, und so sorgt Sam Apple allein schon durch seine liebenswürdig schonungslose Ehrlichkeit gegenüber seiner eigene Person für einen nicht zu leugnenden Unterhaltungswert.

Sam Apples Reisebericht ist ein sehr persönlicher, denn letztendlich erfährt er nicht nur etwas über jiddische Volkslieder und österreichische Geschichte, sondern lernt am Ende auch eine ganze Menge über sich selbst. Und so wird aus einem eigentlich journalistischen Reisebericht schon fast so etwas wie ein Entwicklungsroman. Die Qualitäten von „Schlepping durch die Alpen“ liegen eben auch teilweise in der etwas romanhaften Erzählweise des Buches. Das mag zum einen an dem sympathischen, selbstironischen Erzählstil von Sam Apple liegen, zum anderen liegt es auch daran, dass die Lebensgeschichte von Hans Breuer anmutet, als wäre sie einem Roman entsprungen.

Hans Breuer ist Halbjude, dessen Eltern sich dem Kommunismus verbunden fühlen. Linkes Gedankengut hat er schon in die Wiege gelegt bekommen, und entsprechend farbenprächtig und radikal sehen seine Jugendjahre in den 60ern aus. Hans hat jahrelang in einer Kommune gelebt, bevor er sein Außenseitertum als Wanderhirte manifestierte. Immer wieder streut Sam Apple Episoden aus Hans‘ Leben in die Erzählung ein, und obwohl Hans auch am Ende immer noch eine eigenartige und schwer greifbare Figur bleibt, wird doch vieles klarer.

Doch Hans Breuer und sein Leben als Wanderhirte sind eben nur der eine Teil des Buches. Im anderen Teil schildert Sam Apple seine Begegnungen mit den verschiedensten Menschen in Österreich. Er trifft viele Juden und befragt sie nach ihrem Leben in Österreich. Er sucht im Alltag und auf der Straße nach Anzeichen für Antisemitismus. Er trifft unter anderem ein jüdisches Mitglied der FPÖ und einen nackten Museumswärter, aber er trifft auch jede Menge ganz normaler Österreicher. Und so skizziert Sam Apple nach und nach ein Bild vom heutigen Österreich und seinem Verhältnis zur eigenen Geschichte. Er schlägt viele kritische und nachdenklich stimmende Töne an, findet dafür aber auch immer wieder einen Ausgleich, indem er amüsante Episoden schildert.

Apple beweist ein Talent als feinfühliger Beobachter und gibt den Figuren, die im Zentrum seiner Betrachtungen stehen, Raum, um auf den Leser zu wirken. Dabei vergisst er keinesfalls die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Person und den eigenen Ansichten, und das ist etwas, das ihn durchaus sympathisch macht. Wenn ein Jude sich mit gegenwärtigem Antisemitismus insbesondere im deutschsprachigen Raum auseinandersetzt, dann schwingt für gewöhnlich meist der erhobene Zeigefinger mit. Auch Sam Apple kann natürlich aus seiner Haut als Jude nicht heraus, und das soll er ja auch gar nicht, aber auch für ihn wird die Reise durch Österreich eine Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen.

Und so ist „Schlepping durch die Alpen“ wunderbar ausgewogene Kost. Einerseits österreichische Geschichtsbewältigung, andererseits eine Geschichte über einen liebenswürdigen, komischen Kauz, der mit 625 Schafen im Schlepptau durch die Alpen tingelt, und ganz nebenbei eben auch ein wunderbar ehrliches und selbstironisches Reisetagebuch.

Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass es sowohl über jiddische Volkslieder als auch über das Wanderhirtentum in Österreich niemals ein unterhaltsameres Buch gegeben hat als dieses. Sam Apple hat mit „Schlepping durch die Alpen“ einen herrlich lesenswerten Reisebericht vorgelegt, an dem nicht nur Schafsliebhaber ihre Freude haben dürften: humorvoll und selbstironisch, aber auch kritisch und nachdenklich stimmend.

http://www.atrium-verlag.com/