Zu den Inhalten dieser Veröffentlichung habe ich einen ausführlichen Essay verfasst, den ihr [hier]http://www.buchwurm.info/artikel/anzeigen.php?id=36 nachlesen könnt.

Archiv der Kategorie: Rezensionen

Pohl, Frederik – Gateway-Trilogie, Die

_Gateway_

Der ehemalige Raumfahrer Robinette Broadhead erzählt in Rückblenden, wie er zu seinem sagenhaften Reichtum gekommen ist. Die Gespräche finden mit seinem Psychiater „Sigfrid Seelenklempner“, einer künstliche Intelligenz, statt. Broadhead leidet an einem großen Schuldkomplex, den Sigfrid in langen, analytischen Gesprächen freilegen möchte. Dabei erfährt der Leser die außergewöhnliche Lebensgeschichte des Rob Broadhead. In ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen, erhält er in jungen Jahren durch einen Lottogewinn die Chance, nach |Gateway| zu fliegen. Gateway ist ein ausgehöhlter Asteroid, in dem sich außerirdische Artefakte einer alten Rasse, der |Hitschi|, befinden. Dabei handelt es sich um kleinere Raumschiffe mit einer dem Menschen unbekannten Technologie, welche Flüge mit Überlichtgeschwindigkeit ermöglichen. Das größte Problem ist jedoch, dass nicht nur die Technologie, sondern auch die Handhabung und Steuerung für den Menschen unverständlich ist. So weiß man weder das Ziel der Schiffe noch die genaue Flugdauer. Die meisten dieser waghalsigen Prospektoren, welche sich in ein solches Raumschiff setzen, haben nichts mehr zu verlieren und hoffen auf ungeahnten Reichtum. Die Raumfahrer, welche nicht sterben, verloren gehen oder wahnsinnig werden, können nämlich Millionäre werden. Doch dafür müssen sie unbekannte Artefakte von Planeten mitbringen, so dass sie neben einer pauschalen Prämie, welche die Gateway-Gesellschaft zahlt, noch Bonus-Zahlungen aufgrund von weiteren technischen Entwicklungen auf Basis der gefundenen Gegenstände erhalten. Rob Broadhead hat dieses Glück und wird steinreich – doch er zahlt dafür einen hohen Preis, der letzte Flug endet in einer persönlichen Tragödie.

_Beyond the blue Event Horizon_

Die Abenteuer des Robinette Broadhead gehen weiter. Als reicher und einflussreicher Mann leitet er viele Projekte, welche das Geheimnis der Hitschi-Rasse ergründen sollen. Wer waren sie? Woher kamen sie und wo sind sie nun? Die Erde ist gebeutelt von Überbevölkerung, Armut und vor allem Hunger. Da wird eine Nahrungsfabrik der Hitschi entdeckt, welche aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff („CHON“) Nahrungsmittel produzieren kann. In der Fabrik existiert künstliches und natürliches Leben – doch sind es die Hitschi? Broadhead selbst wird aktiv, um den Dingen auf den Grund zu gehen.

_Hechee Rendezvous_

Einige Jahre nach den ersten Ereignissen – Rob Broadhead ist mittlerweile in die Jahre gekommen – sind viele Rätsel der Hitschi entschlüsselt. So ist es möglich, die Raumschiffe nach Belieben zu steuern und zu manövrieren. Doch neue Gefahren zeichnen sich ab. Terroristen halten die Welt in Atem und trachten Broadhead nach dem Leben. Zusammen mit seiner Frau und seinem Berater, dem Computerprogramm „Albert Einstein“, fliegt er an die verschiedensten Orte der Welt, um die Terrorismus-Gefahr zu bekämpfen und gleichzeitig den Hitschi nachzuforschen. Aus Angst vor einer unglaublichen Gefahr verließen sie vor langer Zeit die Galaxis. Diese schlafende Gefahr droht nun zu erwachen.

_Frederick Pohl_ wurde 1919 in New York als Enkel deutscher Einwanderer geboren. Nach dem Besuch der |Technical High School| in Brooklyn sympathisierte er in den dreißiger Jahren mit sozialistischen Bewegungen. Bereits im Alter von 20 Jahren übernahm er die Redaktion der SF-Magazine „Astonishing Stories“ und „Super Science Stories“ und fing zeitgleich mit dem Schreiben an. Nach seinem Kriegsdienst in Italien im Zweiten Weltkrieg begann er eine Karriere als Texter in einer Werbeagentur in New York. In den fünfziger und sechziger Jahren machte Pohl durch zahlreiche satirische Kurzgeschichten und Novellen, bei denen er seine Erfahrungen in der Werbeindustrie geschickt einbrachte, auf sich aufmerksam. Erst Ende der siebziger Jahre beginnt seine Karriere als anerkannter Autor von SF-Romanen. Neben den beiden Werken „Man Plus“ und „Jem“ ist es vor allem die vorliegende, mit verschiedenen Preisen ausgezeichnete Trilogie, welche ihm großen Ruhm auch außerhalb der USA bescherte.

_Die |Gateway|-Trilogie_ weist sehr viele sozialkritische Züge auf und kann als moderne Space-Opera bezeichnet werden. Vor allem im ersten Teil gewinnt der Roman durch eingestreute Werbetexte, Kleinanzeigen, Berichte und Aufsätze eine sehr ansprechende Authenzität. Dies und die geschickte Erzähltechnik zeugen von einem ausgefeilten Stil, wie man ihn in der Science-Fiction selten findet. Die aufgebaute Atmosphäre ist atemberaubend – der Leser sieht sich förmlich mit im Zimmer von Sigfrid Seelenklempner sitzen und lauscht gebannt seinen Ausführungen – während er sich auf der nächsten Seite in der schmierigsten Kneipe auf Gateway wiederfindet. Gateway mit seiner Struktur, seinen unverwechselbaren Gestalten und dieser angespannten Stimmung bleiben prägend im Gedächtnis. Ungeahntes Glück von erfolgreichen Prospektoren trifft auf unaussprechliches Leid der Hinterbliebenden, welche einen lieben Menschen in den Weiten des Alls verloren haben.

Pohl bringt dem Leser die Raumfahrt in den Hitschi-Schiffen nicht als romantisch verklärtes Abenteuer dar, sondern als abartigen Trip in die Abgründe der menschlichen Psyche. Die nackte Angst in der Einsamkeit eines Raumschiffs treibt die Prospektoren an die Grenze des Wahnsinns – während der Leser den Atem anhält und weiterlesen muss. Besonders gut im ersten Teil sind die vielschichtigen Therapie-Gespräche mit Sigfrid Seelenklempner, die einzigartige Stimmung und vor allem die Charaktere. Sie sind außergewöhnlich gut entwickelt und sehr lebensecht. Der Leser hat nach einiger Zeit das Gefühl, Rob Broadhead persönlich zu kennen. Dabei gibt es kein Gut-Böse-Schema, was sehr erfreulich ist. So passiert es schon mal, dass der Sympathieträger Rob seiner Freundin in einem Anfall von Eifersucht die Zähne ausschlägt. Beim Lesen wirkt eine solche Situation sehr befremdlich, aber vor allem sehr realistisch und lebensnah. Zusätzlich wird eine gewisse erotische und sexuelle Spannung aufgebaut, was ich in dieser Form bislang in keinem Science-Fiction-Roman erlebt habe. Dies ist jedoch sehr geschickt bewerkstelligt und durchaus ansprechend.

Der erste Teil der Trilogie hat mich dermaßen in seinen Bann gezogen – ein äußerst empfehlenswerter Lesespaß und sicherlich nicht umsonst ein legendäres Werk der Science-Fiction. Die Erwartungen an die nachfolgenden Bände sind daher naturgemäß sehr hoch – und wurden bei mir bitter enttäuscht. Nach dem psychologisch durchdachten ersten Teil mündet die Handlung dann in eine zweitklassige Abenteuergeschichte. Die Enträtselung der Hitschi nimmt viel von dem im ersten Teil aufgebauten Zauber. Es werden zwar zahlreiche interessante Ideen dargestellt – so die Bewohner der Nahrungsfabrik, aber die Handlung kommt dadurch kaum voran. Auch die Darstellung der physikalischen und politischen Zusammenhänge ist sehr simpel konzipiert und mutet teilweise unfreiwillig komisch an. Während im ersten Band viele Dinge, Zusammenhänge und Begebenheiten nur schemenhaft erwähnt wurden, werden später viele Verknüpfungen zu detailliert erklärt – dadurch geht viel Charme und Anziehung verloren.

Die größte Diskrepanz zwischen erstem Teil und Nachfolgebänden ist jedoch in den Charakteren begründet. Diese werden im zweiten und dritten Teil sehr unglaubwürdig entwickelt und dargestellt. Broadheads Frau S. Ya ist ein Paradebeispiel – sie sieht blendend aus, wird zur bestangezogenen Frau der Welt gewählt, ist eine geniale Informatikerin und bekommt mal schnell den Nobelpreis, um danach eine Fast-Food-Kette erfolgreich aufzubauen. Nach der detaillierten und glaubwürdigen Darstellung der Charaktere im ersten Teil ist dies ein sprichwörtlicher Schlag ins Gesicht. Dadurch geht sehr viel Freude an dem Roman verloren und es bleibt ein fader Nachgeschmack. Meine Empfehlung ist daher, den ersten Band unbedingt zu lesen – er verdient das Wort Meisterwerk – und die beiden anderen auszulassen.

Eddings, David / Eddings, Leigh – Althalus

Wenn man ein Meisterdieb ist, stiehlt man. Wenn man noch dazu eine Glücksgöttin auf seiner Seite hat, stiehlt man um so mehr. Ja, man lässt sich sogar dazu verleiten, aus dem Grenzland im Norden in die „Zivilisation“ zu ziehen, um zu schauen, ob die Reichen dort sich ebenso gut bestehlen lassen wie die eigenen Leute. Bloß – wenn einen dann die Glücksfee verlässt, ist es Essig.

So ergeht es Althalus: eben noch König der Diebe, jetzt ein vom Pech verfolgter Mann. Was Wunder, dass er einen obskuren Auftrag annimmt: ein Buch aus dem Haus am Ende der Welt zu stehlen. Ghend, der Auftraggeber, ist selbst ein obskures Wesen – aber er verspricht Gold. Althalus macht sich also auf den Weg und findet das Haus. Aber es gehört dem Gott Deiwos, und die liebenswürdige Katze darin ist die Göttin Dweia, Deiwos’ Schwester … Alles läuft ganz anders als geplant: Aus einem Diebeszug werden zweitausendfünfhundert Jahre Lernens, und danach zieht Althalus aus, um die Auserwählten zu finden, die Dweia im Krieg gegen die Horden des dämonischen Gottes Daeva unterstützen und die Welt retten sollen …

David und Leigh Eddings schreiben die ersten hundert, hundertfünfzig Seiten so flüssig und mit so viel Humor, dass man das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Nach zehn Seiten ist man entweder ihrem leichten, ironischen Ton verfallen, oder man hat keinen Sinn für Spaß. Natürlich ist auch Spannung im Spiel, denn Althalus’ Queste erweist sich nicht immer als einfach oder gefahrlos. Zuerst muss er einen magischen Dolch finden (in Wirklichkeit das Buch Dweias in anderer Gestalt), der ihn zu den Auserwählten führen wird und außerdem dazu bestimmt ist, beim Öffnen der Türen in Deiwos’ Haus zu helfen. Diese Türen allerdings führen nicht in Küche oder Speisesaal, sondern durch Raum und Zeit. Und der Träger des Dolches, der junge Eliar, ein „Barbar“ aus dem Gebirgsland Arum ist derjenige, der die Türen öffnen kann. Die Arumer verdingen sich seit eh und je in den Kriegen der Tiefländer, sind die besten Krieger der Welt und verfügen mit Khalor über den besten Heerführer, wenngleich sich dieser etwas irreführend „Sergeantgeneral“ nennt. Da Althalus darauf verzichtet, diese (anständigen) Söldner für so etwas Abstraktes wie Religion Krieg führen zu lassen, sondern sie mit ordentlich viel Gold bezahlt, folgen ihm bald alle Stämme. Auch die anderen Auserwählten findet er. Der Krieg könnte mithin leicht zu gewinnen sein, aber Ghend (bzw. Daeva) hat natürlich seine eigenen Leute und auch seine eigenen Türen.

Leider nutzen die Autoren diesen Aspekt des Werkes zu wenig. Im Manipulieren von Raum und Zeit sind die Vertreter des Guten ihren Gegnern immer so weit voraus, dass diese nicht einmal in die Nähe der Möglichkeit geraten, die Sache für sich zu entscheiden. Das Geschehen steht zu keiner Zeit „auf der Kippe“; insgesamt kommt es nur zu zwei wirklich bedrohlichen Situationen. Ansonsten wartet man immer darauf, dass einer der ausgeklügelten Pläne doch einmal fehlschlägt – weil die „Bösen“ ja auch nicht schlafen und nicht ganz dumm sind. Doch bis zuletzt läuft alles glatt. Dafür entschädigen sollen viele Dialoge, in denen auch oftmals Humor aufblitzt, doch mit der Zeit – es sind immerhin fast 850 Seiten – wiederholen sich die Grundmuster der Handlung und die Verhaltensweisen der Figuren, was dem Ganzen ein wenig den Spaß nimmt. Die Autoren suchen nach einer Synthese von Heroic Fantasy und Fun Fantasy, erreichen sie aber nicht völlig, und Quantität macht fehlende Qualität nicht immer wett. Das Buch hätte einige bedeutende Kürzungen vertragen, ohne an Substanz zu verlieren. Dennoch lohnt sich das Lesen; das Spiel mit Raum und Zeit hat seinen eigenen Reiz, die wichtigsten Charaktere – Althalus, Dweia, Eliar, Khalor, der geniale Junge Gher – sind amüsant und gut getroffen; und den Eddings’ gelingen genügend Skurrilitäten, die immer wieder einmal für Schmunzeln sorgen. Ergo: Tipp, trotz leichter Abstriche.

© _Peter Schünemann_

|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de/ veröffentlicht.|

Denis Marquet – Der Zorn

Unheimliches geht vor in den USA: Die Bürger diverser Kleinstädte gehen Blut spuckend zu Boden, brave Hunde werden wild und beißen guten Menschen die Kehlen durch, das Meer verwandelt sich in Fliegenleim, Obst fällt von den Bäumen … Die Plagen muten biblisch an, und sie nehmen kein Ende, so sehr sich die Regierung auch bemüht, dies zu vertuschen, um eine General-Panik unter ihren offensichtlich chronisch unmündigen und wenig belastbaren Landeskindern zu verhindern.

Dafür ist Colonel Bosman, der über Fort Detrick – das medizinische Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten der US-Army – herrscht, sicherlich der richtige Mann. Er liebt seinen Job und sorgt dafür, dass keine Terroristen oder schlappschwänzige Zivilisten Giftviren über die Schwelle der Vereinigten Staaten tragen. Scharf im Auge behält Boswell deshalb die jüngst angeheuerten Biologen Peter Basler und Greg Thomas. Sie sollen ein Gegenmittel gegen die beschriebenen Plagen finden, wollen sich aber unpatriotisch den Mund zum Wohle des Landes nicht verbieten lassen. Denis Marquet – Der Zorn weiterlesen

Sterling, Bruce – Inseln im Netz

Irgendwie macht es dieser Roman dem Leser richtig schwer, sich mit ihm anzufreunden. Vermutlich liegt das an der Protagonistin. Laura Webster, so heißt sie, will beides: einerseits eine steile Karriere bei Rizome, einem der multinationalen Konzerne, welche den Nationalstaaten längst die Macht aus den Händen gerissen haben, andererseits ein rührseliges, intaktes Familienleben. Dank ihres Mannes David, eines mehr oder weniger gutmütigen Trottels, der brav zurücksteckt und wenig eigenen Ehrgeiz entwickelt, so lange es ihm gut geht, funktioniert das auch leidlich. Wenngleich sie es in der Konzernhierarchie noch nicht so weit nach oben gebracht hat wie ihre unverheiratete Freundin Emily Donato. Zumindest deutet sich aber der nächste Karrieresprung schon an, als ihr von höchster Stelle der Auftrag gegeben wird, eine Bande mysteriöser Datenpiraten zu beherbergen, mit denen der Konzern insgeheim kooperieren will, um allzu ärgerliche Verluste künftig zu vermeiden. Doch in dem Ferienheim, das Laura in Galveston leitet, wird einer der Piraten direkt neben ihr erschossen. Schlecht für die Karriere, auch wenn sie nichts dafür kann, und schlecht vor allem für ihr weiteres Schicksal.

Denn jetzt beginnt Laura erst so richtig, sich in den Trubel zu stürzen, mitten hinein in die undurchsichtigen Geschehnisse in Grenada oder Singapur. Beides sind so genannte Steueroasen, die Inseln im Netz, die der Titel des Romans meint, die der Macht der Konzerne noch trotzen können und sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt haben. Natürlich wäre Laura besser zu Hause geblieben und das ist das eigentliche Ärgernis mit dieser Frau. Sie schleppt Tochter und Mann mitten ins erste Krisengebiet, lässt sich von den schlechten Erfahrungen dort und ihrer allgemeinen Deplatziertheit aber nicht belehren, sondern muss auch noch nach Singapur. Diesmal allein, dafür gerät sie aber richtig in die Patsche.

Damit erlischt das Interesse an Laura Webster, denn alles, was jetzt noch kommt, hat sie mehr als verdient, möglicherweise kommt sie am Ende sogar zu glimpflich weg. Dem Autor Sterling gelingt es nicht, beim Leser (zumindest nicht beim Rezensenten) Sympathie für Lauras Schicksal und Leidensweg zu wecken. Es kann zwar sicher auch interessant sein, eine Person zu verfolgen, die falsch macht, was sie falsch machen kann. Andererseits wäre es dann wünschenswert, zumindest deren Intention nachvollziehen zu können. Allein schon krankhaft zu nennender beruflicher Ehrgeiz reicht da nicht aus, definitiv nicht, wenn man sich dermaßen ins Unglück stürzt. Sprich: Wäre Lauras Handeln besser und schlüssiger motiviert, wäre dieser Roman auch angenehmer zu lesen und könnte richtig Spaß machen.

Das Ideenpotenzial, das Bruce Sterling in „Inseln im Netz“ verpackt, ist nämlich gewaltig und eigentlich äußerst interessant. 1988 im Original und 1990 erstmals in deutscher Übersetzung (Heyne 06/4702) veröffentlicht, entfernt sich der Autor von seinen Cyberpunk-Wurzeln – ohne diese völlig zu leugnen – hin zu einem Weltentwurf, der sich in eine Reihe mit Romanen von etwa Greg Bear oder Nancy Kress stellen lässt. Politik, Wirtschaft und Ökologie spielen nicht zu vernachlässigende, tragende Rollen und werden zu einem stimmigen Szenario verwoben. So weit scheint das alles gar nicht weg zu sein, was Sterling hier im Jahr 2020 geschehen lässt. Demzufolge liest sich die Geschichte auch so lange spannend, wie noch am Hintergrund gefeilt wird, dieser sich nach und nach vor dem Leser ausbreitet und mit immer neuen, überraschenden und vor allem intelligent ausgearbeiteten Details aufwartet. Dann aber ist alles gesagt, die Story (und natürlich Laura) jedoch noch immer nicht an ihrem Ende angelangt. Schade. Bruce Sterling hat auch schon Besseres geschrieben, wie etwa „Heiliges Feuer“ (Heyne 06/6361) oder „Schwere Wetter“ (Heyne 06/5490).

_Armin Rößler_ © 2002

|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de veröffentlicht.|

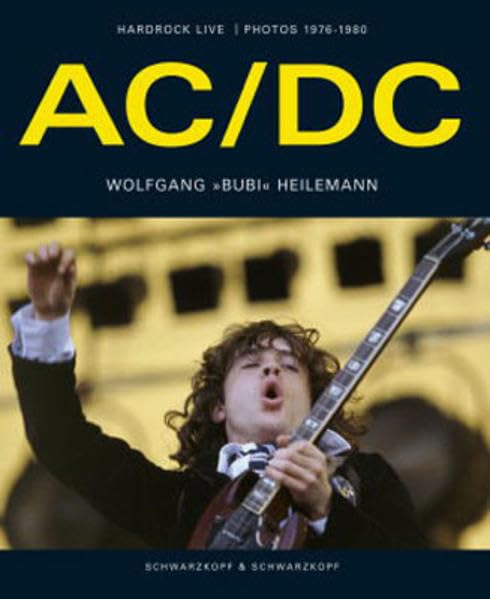

Heilemann, Wolfgang „Bubi“ – AC/DC. Hardrock Live – Photos 1976-1980

AC/DC – ein Name, der dereinst von einem schnöden Staubsauger abgeguckt wurde (alternating current/direct current = Wechselstrom/Gleichstrom) – hat Geschichte geschrieben. Die Australier haben in den Siebzigern den harten Rock mit salonfähig gemacht und eine unnachahmliche Karriere gestartet.

Zu der Zeit, als AC/DC in Europa so richtig durchstarteten, war ein gewisser Wolfgang „Bubi“ Heilemann, seines Zeichens Starfotograph der |Bravo|, der Band sehr nah (in fotographischer Hinsicht!) und hielt zahlreiche Konzerte und Fotosessions im Bild fest. Dieser 208 Seiten schwere Bildband bietet viele tolle Schnappschüsse aus der Zeit zwischen „High Voltage“ und „Back In Black“. Es werden dabei sieben verschiedene Kapitel unterteilt (u. a. „AC/DC privat“ und eigene Kapitel für die Herren Angus Young, Bon Scott [R.I.P.] und dessen Nachfolger Brian Johnson) und mit einer kurzen Einleitung von „Bubi“ Heilemann und der ehemaligen TV-Moderatorin und Buchautorin Sabine Thomas versehen. Da „Bubi“ Heilemann aber auch ein sehr guter Freund der Band war und sicherlich einiges an „Insidern“ mitgekriegt hat, hätte ich mir in dieser Hinsicht noch ein paar umfangreichere Ausführungen erhofft. So wird jedes Kapitel lediglich von einer einseitigen „Einleitung“ eröffnet und diese beinhalten zum Großteil eh´ schon bekannte Fakten. Sehr schön finde ich allerdings, dass die gesamten Texte zweisprachig daherkommen, d. h. alles steht sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch in diesem Buch.

Kommen wir aber zum Wesentlichen dieses Bildbandes, und das sind nun mal die Fotos. Die großformatigen Aufnahmen, die sich zum Teil sogar über zwei Seiten erstrecken, geben einem tatsächlich ein wenig das Gefühl, dabei zu sein. Okay, beim Betrachten der Bilder ist es nicht zu verleugnen, dass AC/DC sicherlich nie zu den hübschesten Rock’n’Roll-Bands des Planeten gehörten, aber dafür ist ihr musikalisches Verdienst um so größer einzuschätzen. Für Fans der Australier dürften die zahlreichen Fotos, die in guter Bildqualität daherkommen, sicherlich eine Augenweide sein und gerade für die älteren Semester, die diese Zeit noch „live“ miterlebt haben, kommen bestimmt ein paar Erinnerungen wieder hoch. In dieser Hinsicht bietet das Buch eine gute Gelegenheit, mal ein wenig in Nostalgie zu schwelgen.

Besonders nett anzuschauen ist die erste Fotosession anno 1976, die am Tag nach dem ersten AC/DC-Konzert im legendären Londoner Club „Marquee“ vonstatten ging, und zwar direkt nach dem Aufstehen, was für Rock’n’Roller heißt: am frühen Abend, da die Nacht zuvor natürlich noch eine fette Party gefeiert werden musste. Austragungsort war das Londoner Nobelviertel Chelsea und zu sehen sind ein paar eher schüchtern wirkende Jungs, die fast schon zu „normal“ wirken. Nur Bon Scott entledigt sich während der Session alsbald seines T-Shirts und stellt sogar ein Tattoo zur Schau, das ein gutes Stück unter seinem Bauchnabel prangt. Dürfte wohl für einige irritierte Blicke unter den Alt- und Neureichen in der näheren Umgebung gesorgt haben …

Den weitaus größeren Teil des Buches nehmen aber alle Arten von Konzertfotos ein, wobei auch der eine oder andere Fan abgelichtet wurde. Und gerade diese Live-Schnappschüsse sind es, die die unglaubliche Power der energiegeladenen und schweißtreibenden Shows der Australier sehr gut im Bild festgehalten.

Insgesamt ist „AC/DC. Hardrock Live – Photos 1976-1980“ auf jeden Fall eine gelungene Sache und besonders für AC/DC-Fans ein echtes Schmankerl. Im Handel kostet der Bildband 49,99 Euro, ebenso viel darf man auch bei den einschlägigen Online-Buchhändlern hinlegen.

Westlake, Donald E. – Fünf gegen eine Bank

John Dortmunder ist clever, von ehrlicher Arbeit hält er wenig: Also schlägt er sich mit kleinen Gaunereien durch, wobei er der Polizei meist nur einen Schritt voraus ist. Ein großer Fischzug soll ihn endlich sanieren. Mit seinen Kumpanen Kelp, einem Autodieb, Hermann X, einem Safeknacker, March, einem Amateurrennfahrer, und Viktor, einem Ex-FBI-Agenten, will er die |Capitalists’ & Immigrants’ Bank| überfallen.

Besagte Bank ist wegen des Umbaus ihrer Filiale in einen riesigen Trailer umgezogen. Diese unsichere Schatzkammer zieht unser Gaunerquintett wie ein Magnet an. Man entschließt sich zu einer ungewöhnlichen Vorgehensweise und will zunächst die Bank abschleppen, um sie anschließend in einem stillen Winkel in aller Ruhe auszurauben.

Mit Hilfe eines ausgetüftelten Plans und eines starken Sattelschleppers gelingt das waghalsige Unternehmen tatsächlich. Dortmunder und Co. schrecken nicht einmal die sieben wütenden Wachmänner, die schwer bewaffnet in dem Banktrailer hocken.

Mit der Tücke des Objekts hat die Bande freilich nicht gerechnet. Es ist weitaus schwieriger als gedacht, den Safe im Inneren des Wagens zu knacken. Der Trailer verwandelt sich in eine belagerte Festung, vor deren Tor Dortmunder und seine nervösen Spießgesellen lauern. Die Zeit drängt, denn die Polizei schläft nicht. So muss Dortmunder einmal mehr seine grauen Zellen strapazieren. Anschließend ist das Chaos komplett …

Das „Rififi“-Thema ist nach dem französischen Kinoklassiker von 1954 („Du Rififi chez les hommes“) benannt: Minuziös werden die Vorbereitungen eines höchst komplizierten, eigentlich unmöglichen Raubes und seine anschließende Durchführung geschildert. Enorm ist die Spannung, die eifrigen Gauner wachsen den Zuschauern ans Herz, aber selbstverständlich geht während des Coups etwas gewaltig schief. An seinem Ende stehen Scheitern, Verhaftung, sogar Tod – ein fast tragischer Ausgang, der praktisch alle zufrieden stellt: das Gesetz und die intellektuellen Freunde des anarchistischen Gangstertums. (Im Angelsächsischen nennt man diese Filme übrigens „Caper-Movies“.)

„Fünf gegen eine Bank“ verkneift sich Gefühle und Gefühlsduseligkeit. Zwar werden Planung und Raub detailliert in Szene gesetzt. Schon von Anfang an ist freilich klar, dass die Geschichte, welche sich darum rankt, nur insofern ernst genommen werden darf, als sie sorgfältig geplottet und mit liebenswerter Verrücktheit inszeniert ist.

Der Raub der Trailer-Bank wird wohl kaum gelingen. Wir wissen es, sobald wir jene kennen lernen, die ihn durchführen möchten. Der kriminelle Akt ist an sich ohnehin Nebensache: Im Vordergrund steht vor allem sein Umkippen in puren Slapstick. Murphys Gesetz gilt auch für Verbrecher: Es wird schief gehen, was schief gehen kann.

Wie das aussieht, schildert Donald E. Westlake mit der ihm üblichen Meisterschaft. Lange narrt oder irritiert er sein Publikum. Bitterernst sitzen fünf Gauner beisammen und tüfteln ein Kapitalverbrechen aus. Doch obwohl Westlake dies fast sachlich beschreibt, wissen wir bald, dass hier etwas faul ist. Die Bande, die ihren Plan umsetzen will, zeichnet sich vor allem durch chronische Erfolglosigkeit aus.

So kommt es, wie es kommen muss: Dominosteinen gleich geraten die Elemente des Plans ins Stürzen. Eine Katastrophe führt zur nächsten, die Ereignisse überstürzen sich, immer absurder wird das Geschehen, während unsere Gauner zunehmend verzweifelt bemüht sind, einen klaren Kopf und das ersehnte Geld im Auge zu behalten. Ihr einziger Erfolg: Das Chaos wird immer turbulenter.

Der Heiterkeitsfaktor steigt ständig, weil Westlake die Regeln der Komik versteht. Nie forciert er das Vergnügen. Scheinbar ungerührt, aber mit knochentrockenem Humor beschränkt er sich darauf zu schildern, was geschieht. Platziert ist das Geschehen jedoch in einer Art Parallelwelt, die nur realistisch wirkt und von überaus irrationalen Zeitgenossen bevölkert ist. Vor dem inneren Auge des Lesers kann sich der Untergang der Dortmunder-Gang deshalb in immer neue groteske Höhen schaukeln.

Wichtig sind dabei auch die Details. So wird Dortmunder beispielsweise in einen Auffahrunfall verwickelt. Sein Gegenüber will die Polizei rufen. Da entdeckt der Gauner auf dem Rücksitz des anderen Autos einen Karton mit (zum Zeitpunkt des Romans verbotenen) Sexromanen: Die Titel dieser Schmuddelbücher sind real, und geschrieben hat sie ein noch sehr junger Autor namens Donald E. Westlake. Dortmunder möchte seiner Freundin mit gestohlenen Zigaretten eine Freude machen, bis ihm einfällt, dass sie ihre Glimmstängel selbst im Laden zu klauen pflegt. Kelp stiehlt ausgerechnet den Laster einer Schmugglerbande.

Er hat in seinem Leben noch keinen Dollar auf ehrliche Weise verdient und ist stolz darauf: John Archibald Dortmunder ist ein Krimineller mit Leib und Seele. Er liebt seinen Job, obwohl der ihm im Grunde mehr Hirnschmalz und Schweiß abfordert als jede „ehrliche“ Arbeit. Außerdem ist Dortmunder wie jeder Hollywood-Gauner ein unbelehrbarer Idealist und Träumer: Obwohl seine genial-verrückten Streiche regelmäßig scheitern, setzt er auf den nächsten, den endlich erfolgreichen Coup.

Fragt sich allerdings, wie das gelingen soll, wenn sich Dortmunder stets mit ausgesprochen farbenfrohen Komplizen umgibt. Sein alter Kumpel Kelp ist nicht der Hellste. March hat seine kaum vorbildhafte Mutter im Schlepptau, mit der er nebenbei einen windigen Versicherungsbetrug durchzieht. Herman X ist ein Möchtegern-Revoluzzer, der für seine schwarzen „Brüder“ aus der „Bewegung”“wie am Fließband Überfälle begehen muss. Viktor schreibt simultan zum Überfall auf die Bank an einem Roman darüber. Dortmunder wird von seiner abenteuerlustigen Freundin May zum Raub begleitet.

Die Bande profitiert von der Tatsache, dass ihnen seitens des Gesetzes nur bedingt Gefahr droht. Captain Deemer und seine Leute stellen sich wahrlich dümmer an als die Polizei erlaubt. Mehr als einmal laufen ihnen die gesuchten Bankräuber in die Arme – erkannt werden diese nie und von den Beamten stattdessen fürsorglich mit Kaffee und Kuchen versorgt …

Donald Edwin Westlake wird am 12. Juli 1933 in Brooklyn, New York, als Sohn irischstämmiger Eltern geboren. Bereits als Student denkt er an eine berufliche Laufbahn als Schriftsteller und verkauft erste Kurzgeschichten an Science-Fiction- und Mystery-Magazine. 1958 zieht Westlake nach New York City. Als überaus fleißiger Schreiber fasst im Verlagsgeschäft Fuß. 1960 erscheint sein erster Roman. „The Mercenaries“ (dt. „Das Gangstersyndikat“) lässt Westlakes Talent für harte, schnelle Thriller deutlich erkennen.

Bereits 1962 betritt Parker, ein eisenharter Berufskrimineller, die Bildfläche. „The Hunter“ (dt. „Jetzt sind wir quitt“/“Payback“) verfasst Westlake als Richard Stark. „Richard“ borgte sich der Autor vom Schauspieler Richard Widmark, „Stark“ suggerierte – völlig zu Recht – die schnörkellose, gewaltreiche Machart dieses Romans. Bis in die 1970er Jahre veröffentlicht „Richard Stark“ immer neue Parker-Romane. Westlake ist ein guter und schneller Unterhaltungs-Schriftsteller. Jährlich wirft er mehrere Romane auf den Buchmarkt. Unter diversen Pseudonymen versucht er sich in allen Genres, schreibt Science-Fiction, Western, ein Kinderbuch und sogar eine Biografie der Schauspielerin Elizabeth Taylor.

Mühelos meistert Westlake den Spagat zwischen knallharter Action und witzigem Slapstick. Ab 1970 lässt er John Dortmunder sein Unwesen treiben. Wie sein bärbeißiger „Kollege“ Parker hat dieser den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft. Andere Serien hat Westlake dagegen abgeschlossen. Neben dem Schriftsteller Westlake gibt es auch den Drehbuchautor Westlake. Nicht nur eine ganze Reihe seiner eigenen Werke wurden inzwischen verfilmt. Westlake selbst adaptiert für Hollywood Geschichten anderer Autoren. Für sein Drehbuch zu „The Grifters“ (nach Jim Thompson) wurde er für den „Oscar“ nominiert. „Bank Shot“ wurde 1974 unter der Regie von Gower Champion verfilmt (dt. „Klauen wir gleich die ganze Bank!“). Den John Dortmunder spielte – seltsamerweise unter dem neuen Rollennamen „Walter Upjohn Ballentine“ gewohnt fabelhaft George C. Scott.

Nach einer mehr als vier Jahrzehnte währenden, höchst produktiven und erfolgreichen Schriftsteller-Karriere denkt Westlake offensichtlich nicht an den Ruhestand. Er ist aktiv wie eh’ und je und bereichert als höchst lebendige Legende das Krimigenre mit immer neuen, immer noch lesenswerten Beiträgen. Donald E. Westlake hat eine eigene [Website,]http://www.donaldwestlake.com die in Form und Inhalt an seine Romane erinnert: ohne Schnickschnack, lakonisch und witzig, dazu informativ und insgesamt unterhaltsam.

Die Dortmunder-Romane von Donald E. Westlake wurden in Deutschland vom |Ullstein|-Verlag veröffentlicht (freilich nur die ersten vier Bände).

1970: Finger weg von heißem Eis (The Hot Rock)

1972: Fünf gegen eine Bank (Bank Shot)

1974: Jimmy the Kid (Jimmy the Kid)

1977: Jeder hat so seine Fehler (Nobody’s Perfect)

1983: Why Me?

1986: Good Behavior

1990: Drowned Hopes

1993: Don’t Ask

1996: What’s the Worst That Could Happen?

2001: Bad News

2004: The Road to Ruin

Ebenfalls 2004 erschien „Thieves’ Dozen“, eine Sammlung mit Dortmunder-Kurzgeschichten.

Hans J. Nissen, Peter Heine – Von Mesopotamien zum Irak

Alle Errungenschaften unserer gegenwärtigen Kultur haben dort ihre Wurzeln, bereits 3000 Jahre vor Christus war das ganze Wissen der damaligen Welt in schriftlicher Form niedergelegt. Die ursprünglichen Götter wie Enki, Enlin, Innana oder Marduk setzen noch heutzutage mit ihren Geschichten die Gefühle der Menschen in Bewegung, als hätten sie nichts von ihrer Kraft verloren. Sogar um die Zeit von Christi Geburt waren die irakischen Städte noch die Metropolen der damaligen Welt. Dort befand sich auch die größte Bibliothek der Welt, in der die ganze Weisheit der damaligen Zeit zusammengetragen war, verkörpert in der Omen-, das heißt Voraussageliteratur, in Texten der Astronomie und Astrologie, der Medizin, in Vorschriften für Rituale und Beschwörungen und vor allem in den großen literarischen Werken.

Hans J. Nissen, Peter Heine – Von Mesopotamien zum Irak weiterlesen

Suzuki, Kôji – Dark Water

Prolog (S. 7-12): An den Ufern der Bucht von Tokio erteilt eine alte Frau ihrer Enkelin eine Lebenslektion. Sie bereitet ihre Botschaft vor, indem sie an jedem Abend der folgenden Woche eine seltsame Geschichte erzählt.

Dunkles Wasser (S. 13-54): In einem kaum bewohnten Hochhaus mehren sich für eine allein erziehende Mutter die schrecklichen Beweise dafür, dass die vor Jahren spurlos verschwundene Tochter einer Vormieterfamilie zumindest des Nachts sehr wohl noch zu den Nachbarn gehört …

Die einsame Insel (S. 55-98): Auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Tokio findet ein Besucher den lebenden Beweis für eine bizarre Beziehungsgeschichte, mit der ihn ein Freund vor vielen Jahren in Verwirrung gestürzt hat …

Strafe (S. 99-146): Ein ungehobelter Fischer muss erstens die Feststellung machen, dass er mehr über den Verbleib seiner verschwundenen Frau weiß als ihm lieb ist, während sich zweitens das Meer nachdrücklich weigert, als Mantel der Verschwiegenheit über seine Untat gezogen zu werden …

Traumschiff (S. 147-182): Kurz vor dem rettenden Hafen stößt ein kleines Segelboot auf einen traurigen Geist, der in seiner Einsamkeit die Passagiere einfach nicht mehr gehen lassen möchte …

Die Flaschenpost (S. 183-218): Auf hoher See findet die Besatzung einer Jacht eine Flasche mit ganz besonderem Inhalt, der mit seiner Grundstimmung – mörderischer Hass – überaus freigiebig umgeht …

Wassertheater (S. 219-246): In einer leer stehenden Diskothek beobachten den Schauspieler, der eine lecke Toilette reparieren will, aus einer nur scheinbar leeren Kabine höchst interessierte Zuschauer …

Der unterirdische See (S. 247-288): Ein allzu wagemutiger Forscher strandet in einer Höhle, die er nur durch einen unterirdischen Fluss verlassen kann, der womöglich in einer Sackgasse endet …

Epilog (S. 289-303): Die alte Frau hat ihre Geschichten erzählt. Die letzte betraf sie selbst, denn ein merkwürdiger Zufall hatte den Abschiedsbrief des Höhlenforschers in ihre Hände geraten lassen.

Wasser ist ein Element, ohne das wir Menschen nicht leben können. Gleichzeitig kann es auch unser schlimmster Feind sein. Wir benutzen es, wir verbrauchen es, aber wir kennen es nicht wirklich. Was das Meer angeht, so befahren die Menschen seit Jahrtausenden seine Oberfläche. Darunter gehen indessen Dinge vor, von denen wir auch heute nur wenig verstehen. Deshalb fürchten wir uns seit jeher vor dem tiefen, dunklen Wasser, versuchen es mythisch zu beschwören, was sich natürlich primär an jene Bewohner wendet, die dort mutmaßlich auf uns lauern, wenn wir uns allzu vertrauensvoll oder unvorsichtig in Tiefen vorwagen, in denen wir nichts zu suchen haben.

Kôji Suzuki widmet dem Wasser einen Reigen lose miteinander verbundener Geschichten. Ihnen gemeinsam ist der Ort des Geschehens – die Bucht von Tokio, eine Wasserwildnis, die direkt vor den Toren einer Hightech-Millionenstadt beginnt. Dieser Gegensatz ist Suzuki aufgefallen. Die Grenzlinie zwischen den beiden Sphären ist dünn. Immer wieder stolpern unglückselige Zeitgenossen unverhofft in eine archaische Urwelt, der sie sich hochkonzentriert stellen müssten. Dass ihnen dies nie gelingt, ist oftmals ihr Untergang.

Wobei „Wasser“ nicht einmal identisch mit „Meer“ sein muss. Das Grauen sickert in „Dunkles Wasser“ aus einem simplen Hahn. Allerdings gilt es die Details zu beachten, die Suzuki, der sich ansonsten einer sehr nüchternen Sprache bedient, fast beiläufig einstreut: Das Haus, in dem besagte verfluchte Badewanne steht, wurde auf Müll errichtet, mit dem man einen Teil der Bucht von Tokio aufgeschüttet hat. Da ist es also wieder, das Symbol des wilden Wassers, das sich von der Zivilisation nie wirklich bändigen lässt.

„Echter“ Spuk macht sich übrigens eher rar in Suzukis Geschichten. Höchstens „Traumschiff“ und „Die Flaschenpost“ können mit Gästen aus dem Jenseits rechnen, die indessen nur eine Nebenrolle spielen, quasi nur im Augenwinkel aufscheinen und dadurch um so nachdrücklicher wirken, wenn man sich denn auf dieses Spiel einlässt. „Wassertheater“ präsentiert einfach eine groteske Geschichte, deren „Auflösung“ vor allem deshalb überrascht, weil sie mit den Mitteln der Phantastik erzählt wird. „Der unterirdische See“ ist pures psychologisches Grauen. Hier wandelt Suzuki in der Tat auf den Spuren von Stephen King- und dessen Schuhe sind ihm beileibe nicht zu groß!

Menschen unter Druck und in Ausnahmesituationen sind es, von denen Suzuki erzählt. Sie stecken latent bereits in einer Krise, deren Ursprünge in die Vergangenheit reichen. Wir treffen sie zu jenem Zeitpunkt, an dem der Seelenkessel überkocht. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Die labile Mutter aus „Dunkles Wasser“ verbeißt sich förmlich in ihre Theorie, von einer untoten Wasserleiche verfolgt zu werden, die sie sich – Suzuki bleibt da meisterlich vage – durchaus nur einbilden kann. Der unzufriedene Lehrer aus „Die einsame Insel“ bastelt sich sein „Gespenst“ ebenfalls in der Werkstatt seiner angeschlagenen Psyche. Die „Strafe“ ereilt einen Fischer, der nicht nur das Opfer seiner brutalen „Erziehung“ wurde, sondern in dessen Familie eine erbliche Geisteskrankheit grassiert.

Auf die Höllen, die sich diese Menschen schaffen, kann ein böser Geist eigentlich nur neidisch sein. Selbst ein halbwegs handfester Spuk wie der unfreundliche Gast im „Flaschenschiff“ kann sich darauf beschränken, vorhandene Dissonanzen der Seele zu verstärken; für Horror und Tod sorgen die Betroffenen dann selbst. „Wassertheater“ und „Der unterirdische See“ kommen sogar gänzlich ohne Gespenster aus; in der letzten Geschichte erweckt Suzuki nicht einmal den Anschein, es ginge nicht mit rechten Dingen zu. Ein verzweifelter Mann in einer grabesdunklen Höhle – das reicht ihm uns, seine Leser, in Angst & Schrecken zu versetzen.

Anmerkung 1: „Dark Water“ multimedial

Die Veröffentlichung einer japanischen Sammlung phantastischer Geschichte ist wahrlich keine Alltäglichkeit auf dem hiesigen Buchmarkt. „Dark Water“ verdankt seine deutsche Inkarnation dem unverhofften Ruhm des Kôji Suzuki, der mit dem Multimedia-Phänomen der „Ring“-Saga einen echten Kult ins Leben rief. Nachdem auch Hollywood aufmerksam geworden war und den ersten Teil erfolgreich neu verfilmte (Fortsetzung folgt), dauerte es nicht lange, bis in der Hoffnung auf eine weitere Scheibe vom Kuchen auch Suzukis übrige Werke übersetzt wurden. (Allerdings greift |Heyne| für „Dark Water“ wieder einmal auf die US-amerikanische, d. h. die ihrerseits schon aus dem Japanischen übersetzte Fassung zurück …)

„Dark Water“, die deutsche Version, weist sich mit einem Aufkleber als Träger der „Originalvorlage zum großen Kino-Schocker“ aus. Wahr ist immerhin, dass „Dunkle Wasser“ ein Drehbuch inspirierte, das 2002 „Ring“-Regisseur Hideo Nakata in Japan unter diesem Titel verfilmte. 2004 folgte unter der Regie von Walter Salles erneut eine US-Fassung mit Jennifer Connelly, Tim Roth und Shelley Duvall, was den |Heyne|-Verlag dazu veranlasste, auf den „Ring“-Zauber zu setzen, der hoffentlich erfreuliche Verkaufszahlen für das „Buch zum Film“ (das eigentlich nur das „Buch mit einer Geschichte zum Film“ ist) bedingt …

Anmerkung 2: „Dark Water“ mangatisch

Nicht enthalten sind in der deutschen Fassung von „Dark Water“ übrigens die Illustrationen des Künstlers Meimu, der in seiner japanischen Heimat als Superstar der dortigen Manga-Szene gilt. Besagter Meimu hat auch eine reine Manga-Version von „Dark Water“ gestaltet, die in Deutschland der |Egmont|-Verlag 2005 auf den Markt bringt.

Anmerkung 3: „Dark Water“ verwässert

Eine besondere Erwähnung „verdient“ die unrühmliche Gestaltung, die der |Heyne|-Verlag „Dark Water“ angedeihen ließ. Hier sollte sehr offensichtlich ein ursprünglich recht schmales Buch „auf Umfang gebracht“ werden. Durch breite Ränder und den sehr großzügigen Einsatz von Vorsatzblättern zu den einzelnen Kapiteln wird der Band mehr schlecht als recht auf knapp über 300 Seiten gepumpt, wo 200 vermutlich gereicht hätten. Die Kosten für die Differenz übernimmt wohl oder übel der Leser …

Kôji Suzuki, der „Stephen King aus Japan“ (ein Etikett der Werbestrategen) wurde 1957 in Hamamatsu (Präfektur Shizuoka) geboren. Bereits in jungen Jahren begann er zu schreiben und gewann 1990 als Absolvent der |Keio University| in Tokio einen (japanischen) „Fantasy Novel Award“ für seinen Roman „Rakuen“, was aber seiner dümpelnden Karriere kaum Auftrieb gab. Das änderte sich erst, als Suzuki 1991 die Welt der Phantastik um ein verfluchtes Videoband bereicherte: Die „Ring“-Saga war geboren. Aus einem Geheimtipp wurde Gruselvolkes Eigentum, als Regisseur Hideo Nakata 1998 den Roman verfilmte. Trotz vieler Veränderungen wurde „Ring“ zum Erfolg, der selbstverständlich mehrfach fortgesetzt wurde sowie die übliche verwässerte Hollywood-Interpretation erfuhr.

Suzuki selbst erweiterte den „Ring“-Erstling zur Romantrilogie, der er noch einen vierten Band mit Kurzgeschichten folgen ließ. Acht Millionen Exemplare soll er inzwischen verkauft haben, was zweifellos auch der geschickten Vermarktung zu verdanken ist: Suzukis Werke sind als Buch, Film und Manga quasi allgegenwärtig.

Berndorf, Jacques – Eifel-Feuer

Siggi Baumeister ist wieder mal auf der Suche nach einer Titelstory. Und die wird ihm prompt und überraschend geliefert. Als er General Otmar Ravenstein in seiner Jagdhütte in der Eifel besuchen will, stößt er nur noch auf dessen sterbliche Überreste. Der von der NATO als extrem wichtig eingestufte Logistikexperte für militärische Großeinsätze ist mit einer Maschinenpistole grausam hingerichtet worden. BND, MAD, CIA und der Geheimdienst der NATO sind nach nur wenigen Minuten zur Stelle und verpassen dem neugierigen Journalisten sofort einen Maulkorb.

Doch der „politisch ungehorsame“ Baumeister recherchiert trotz Nachrichtensperre auf eigene Faust weiter und findet schnell heraus, dass Ravenstein den Drahtziehern eines politisch motivierten Attentats dicht auf den Fersen war. Entscheidende Schützenhilfe erhält er von seinem Freund Rodenstock, der als hauptamtlicher Kommissar über das nötige Fingerspitzengefühl und kriminalistisches Fachwissen verfügt. Von nun an bestreiten sie gemeinsam den Wettlauf mit den Geheimdiensten, die alle Spuren des Verbrechens verwischen und die Identität des Mörders vertuschen wollen.

Jacques Berndorf (= Michael Preute) gelingt es mit diesem Kriminalroman, der Eifel internationales Flair zu verleihen und sie glaubhaft zum Schauplatz raffinierter Verbrechen und unerhörter Skandale werden zu lassen. „Die Deutschen erreichen durchaus internationalen Standard“, lässt der Autor den ermittelnden CIA-Agent über den BND urteilen. Ein Etikett, das durchaus auch auf Berndorf als Krimi-Autor zutrifft. Eifel-Feuer kann in Dramaturgie und Figurenzeichnung durchaus mit amerikanischen Vorbildern Schritt halten, bei denen das Lokalkolorit dem Werk den letzten, vielleicht sogar entscheidenden Schliff gibt.

„Nichts ist so spannend wie ein Mord am schönsten Arsch der Welt“, hat Berndorf einmal über seine Krimis gesagt. Im Hörspiel wird es aber erst richtig spannend, wenn die Charaktere von den Sprechern glaubhaft mit Leben erfüllt werden. Baumeister wird von dem Schauspieler Jochen Kolenda kongenial als kaltschnäuziger und waghalsiger Journalist interpretiert, während Rodenstock uns durch seinen Sprecher Walter Gontermann mit der ihm eigenen trockenen und überlegenen Gelassenheit gegenübertritt. Auch dessen Freundin Emma, gesprochen von Marianne Rogee, lässt uns durch ihren Akzent wissen, dass Holland nur einen Steinwurf von der Eifel entfernt liegt.

Ein rundum gelungenes Hörspiel, das mit durchweg überzeugenden Sprechern besetzt ist und vom Soundtrack des Kinofilms „alaska.de“ atmosphärisch und dramaturgisch untermalt wird. Hierdurch hebt sich das vor zwei Jahren vom WDR produzierte Hörspiel noch einmal von den bereits sehr gelungenen szenischen Lesungen der Eifel-Krimis mit Dietmar Bär als Baumeister und Günter Lamprecht als Rodenstock ab.

_Jörg von Bilavsky_

|Die Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de veröffentlicht.|

Brown, Dan – Illuminati

Der sagenumwobene Orden der Erleuchteten ist zurück, jedenfalls in Romanform. Als Liebhaber von Verschwörungstheorien ist so etwas natürlich genau meine Kragenweite. Geschichte, Mythen und Geheimgesellschaften finde ich extrem faszinierend, vor allem, weil man davon ausgehen kann, dass in allem immer ein Körnchen Wahrheit steckt. Gerade die Illuminaten haben in der Riege der mystischen Kulte einen hohen Stellenwert in der Historie, manche meinen sogar, dass sie selbst heute noch hinter den Kulissen die wahren Weltherrscher sind, die auch das tagesaktuelle politische Geschehen über unsichtbare Kanäle diktieren.

Man mag das glauben oder nicht, es steht jedoch mit Sicherheit fest, dass die Bruderschaft seit jeher ein ausgesprochen konspirativer Haufen gewesen ist, der jede Menge Anlass zu Spekulation bietet. So auch im vorliegenden Roman von Dan Brown, der die Erleuchteten zum finalen Kampf gegen den Vatikan fiktiv auferstehen lässt – mit sehr hohen Erwartungen ging ich das Werk auch an.

_Allgemeines zum Thema_

Wer oder was sind die „Erleuchteten“ denn eigentlich und gab/gibt es sie wirklich? Für die präzisere Beantwortung der Frage muss man schon weiter ausholen: Die Illuminaten (oder korrekter: |Illuminati|) sind/waren ein dem Klerus feindlich gesonnener Geheimbund aus meist hochintelligenten Persönlichkeiten und gehen laut einigen Autoren sogar zurück bis auf den berühmten italienischen Wissenschaftler Galileo Galilei, andere verdächtigen auch den Templer-Orden schon zur Zeit der Kreuzzüge als Wurzel. Belegen lässt sich das nicht exakt, nach offizieller Lesart war der Bayer Adam Weishaupt der erste offizielle Illuminatus und Begründer des Ordens. Den Beweis, dass sie immer noch bis in die Moderne existieren, leiten Konspirologen immer wieder gern von der 1-US$-Note ab. Die Pyramide mitsamt des seltsamen Textes |“Ordo Novus Seclorum – Annuit Coeptis“| und das |Allsehende Auge| sind blitzsaubere Illuminati/Freimaurer-Symbolik und -Rhetorik.

Doch zurück zu den Urvätern der Loge. Im Laufe der Zeit wurden die Mitglieder von der Kirche zu Ketzern und Satanisten abgestempelt, das war insofern leicht, als sie „Luzifer“ (sinngemäß: „Lichtbringer“, von ital.: Luce = Licht) quasi im Namen tragen. Schon damals wirkte plumpe Propaganda Wunder. Waren die Illuminaten ursprünglich aufklärerische Freidenker, mutierte die Organisation von Generation zu Generation in einen regelrechten Kirchenhasser-Verein, dessen Methoden, die christliche Gotteslehre zu untergraben, immer diffiziler und auch drastischer wurden. Weishaupt selbst galt als Fürsprecher eines elitären Denkens und Handelns, was unter anderem die Ausrottung der Schwachen und Dummen beinhaltete. Diese Doktrin haftet dem Geheimbund auch heute noch an. Sofern man daran glaubt.

Etliche Gräueltaten wurden auf beiden Seiten verübt und es entstand eine Jahrhunderte dauernde Fehde zwischen beiden Lagern, bei der es Illuminati immer wieder unerkannt bis in höchste weltliche Ämter schafften oder gar klerikiale Zirkel infiltrierten und dort von innen heraus gegen die Kirche wirkten – auch vor Gewaltakten gegeneinander schreckte man beiderseits nicht zurück. Die direkte Reaktion Roms auf die vermeintliche Gefahr lag in der Inquisition. Was die wenigsten wissen: Die Hexenverbrennungen in dieser Periode waren nur Nebeneffekt (und Deckmäntelchen), primär ging es dem Papsttum wohl eher darum, die Illuminaten und wesensverwandte Gruppierungen auszurotten. Der Orden der „Templer“ soll das berühmteste Beispiel für die vatikanischen Säuberungsaktionen gewesen sein.

Doch die umtriebige Bruderschaft hat es mit List und Verschwiegenheit trotz aller Versuche bis in unsere Zeit geschafft zu überleben. Angeblich. In einem Zug mit den Erleuchteten wird auch häufig das Freimaurertum genannt; wenngleich das nicht dasselbe ist, fanden sich gerade unter diesen Freimaurern häufig Mitglieder des mystischen Ordens. Ob der Geheimbund auch heute noch existiert, ist umstritten. Verschwörungstheoretiker werden das sicher mit einem beherzten |Ja| beantworten. Die offizielle Geschichtsschreibung will davon nichts wissen. Es gibt eine ganze Menge sehr guter Literatur über dieses Thema, sodass ich es bei diesem – zugegeben – recht groben Überblick bewenden lassen will …

Mehr unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Illuminatenorden.

_Zur Story_

Eigentlich ist der Mittvierziger Professor Robert Langdon kein wirklicher Abenteurer, sondern ein biederer Dozent und Experte für religiöse Symbolik an der |University of Harvard|, doch der ominös-nächtliche Anruf des Teilchenphysikers Maximilian Kohler vom Genfer CERN-Institut (Conseil Européen pour la Recherche Nuclaire) soll ihm mehr als nur den Schlaf dieser Nacht vergällen. Was Direktor Kohler ihm per Fax schickt, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren: Der berühmte Professor Vetra ist im [CERN]http://de.wikipedia.org/wiki/CERN auf grausame Art umgebracht und gebrandmarkt worden.

Das Ambigramm „Illuminati“ ziert den Brustkorb der Leiche auf dem Fax und Langdon wird |stante pede| nach Genf zitiert – sofort und ohne zu packen steigt er in das ultra-moderne Überschallflugzeug des CERN, welches ihn bereits erwartet. Auf seiner nur gut eine Stunde dauernden Reise in die Schweiz hat Langdon schon mal ein wenig Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob die berühmte Bruderschaft nach über 50 Jahren Stillschweigen der Erleuchteten tatsächlich wiederauferstanden sein kann und warum dieser grausame Mord überhaupt begangen wurde. In Genf angekommen, lüftet sich der Schleier nur wenig.

Der undurchsichtige, an den Rollstuhl gefesselte Vollblutwissenschaftler Kohler zeigt dem entsetzten Experten aus den USA die Leiche von Vetra, der mit seiner Adoptiv-Tochter Vittoria an einem hochgeheimen Projekt zugange war: Der Erschaffung von [Antimaterie.]http://de.wikipedia.org/wiki/Antimaterie Nach Eintreffen besagter Tochter wird sehr schnell klar, dass es dem Attentäter und seinem Auftraggeber um genau diese hochbrisante Substanz mit der vielfachen Zerstörungskraft konventioneller Nuklear-Sprengköpfe ging. Das Ziel für die („saubere“) Massenvernichtungswaffe steht kurz darauf auch bereits fest – der Illuminatus will sich am Klerus für all die jahrhundertelange Schmach rächen, welche die Kirche der Wissenschaft angetan hat.

In Rom findet gerade das große Konklave statt (die Papst-Wahl) und daher sind alle ranghohen Kardinäle und Aspiraten auf den Job des Pontifex natürlich anwesend. Dank seines [Hashishin]http://de.wikipedia.org/wiki/Assassinen (Assassinen) hat der Illuminatus den Behälter mit der Antimaterie direkt vor den Augen der päpstlichen Schweizergarde in die Vatikanstadt geschmuggelt, doch er will seinen Triumph noch weiter auskosten: Er entführt die vier meistversprechenden Kandidaten auf den Papst-Titel (die sog. |Preferiti|) und plant sie, einen nach dem anderen medienwirksam abtreten zu lassen. Die einzige Chance, die Kardinäle und den Vatikan zu retten, ist, dem alten, rituellen Initiierungs-Pfad der Bruderschaft zu folgen – ein Pfad, der vor Jahrhunderten von niemand Geringerem als Galileo Galilei und den ersten Illuminaten gelegt wurde …

_Meinung_

Vom Start weg weiß „Illuminati“ zu gefallen, der kurze Prolog lässt bereits erahnen, was da alles kommen mag und spätestens, wenn Dan Brown respektlos den ersten hochangesehenen kirchlichen Würdenträger brutal über die Klinge springen lässt, ist man sich nicht mehr sicher, ob die verbliebenen drei Kardinäle die Sache heil überstehen. Ganz zu schweigen von der enormen Antimaterieladung unter dem Vatikan, welche im Umkreis von knapp einem Kilometer alles in einem grellen Lichtblitz pulverisiert, sollte der Behälter nicht innerhalb von insgesamt sechs Stunden aufgespürt werden. So entwickelt sich der anfängliche, rätselhafte Mordfall zu einem teils überaus dogmatisch geführten Überlebenskampf zwischen Kirche, Wissenschaft und Medien.

Bei der Hetzjagd durch Rom und der Spurensuche in alten Archiven sitzt den Protagonisten die Uhr zudem ständig im Nacken. Außer bei den beiden Hauptcharakteren (Robert Langdon und Vittoria Vetra) vermag man zwischendrin nie zu sagen, auf welcher Seite so mancher Handelnde eigentlich steht. Alle Figuren sind gut und lebendig ausgearbeitet, der Schreibstil ist locker, somit ist der Roman trotz der 640 Seiten keine allzu schwere aber dafür umso unterhaltsamere Kost – auch für Gelegenheitsleser.

Die archaischen Puzzles, die es zu lösen gilt, sind intelligent gemacht und verraten seitens des Autorsviel Kenntnis über die Thematik der Bruderschaft und die Strukturen des Vatikans. Er verflechtet hier gekonnt geschichtliche und wissenschaftliche Tatsachen mit Zukunftsmusik, natürlich ist die Geschichte frei erfunden und dürfte sich in dieser Form wohl kaum abspielen, logische Fehler konnte ich jedoch nicht ausmachen und das will bei mir notorischem Nörgler schon etwas heißen.

Ich bin der Thematik ja ohnehin nicht abgeneigt und wie der Autor auch schon im Vorwort erwähnt, stimmen die Örtlichkeiten, die physikalischen Grundlagen und die Historie des Vatikans und auch der Illuminati an sich, das hat er gut recherchiert und gekonnt zusammengefügt. Ein paar Begriffe aus der Mythologie und einige Brocken Italienisch und Latein sind vorteilhaft, diese Dinge werden teilweise unkommentiert stehen gelassen, was, wie ich finde, der Atmosphäre sehr dienlich ist. Der deutsche Übersetzter hat es sich aber trotzdem nicht nehmen lassen, einige Fußnoten einzufügen, wenn er der Auffassung war, dass einige Begriffe dennoch einer Erklärung bedürfen. Netter Service.

Die aufkeimende und beinahe unvermeidliche Romanze zwischen Robert und Vittoria stört die Geschichte nicht und schwelt dankenswerterweise nur latent im Hintergrund und gleitet nicht in Schnulz & Kitsch ab, das hätte ich Dan Brown auch nicht verziehen. So mutet der Roman ein wenig wie Indiana Jones (speziell: „The Last Crusade“) und einige der guten alten „Drei ???“-Storys an, bei denen es knackige Text-, Logik- und Bilder-Rätsel zu lösen gibt und durch Kombinationsgabe erst am Ende ein Täter feststeht. Gestorben wird auch, und das recht gemein und blutig à la „Sieben“ oder „Resurrection“.

Langdon ist jedoch weit von den Allüren eines Actionhelden entfernt (dem Assassinen ist er körperlich zu hundert Prozent unterlegen und kriegt von dem auch mächtig die Hucke voll) und irrt auch gern mal mit seinen Vermutungen, das macht die Figur menschlich und sympathisch. Vittoria ist ein sehr starker Charakter und bestimmt nicht die berühmte Quotenfrau bzw. der Hauptpreis für den Helden am Ende (mit Sonnenuntergang und all dem Trallala). Sie steuert dank ihrer Orts- und Sprachkenntnis eine Menge bei, außerdem ist sie als Teilchenphysikerin als Einzige mit dem Antimateriekanister vertraut, den sie auch zusammen mit ihrem Daddy entworfen hat.

_Fazit_

Ein äußerst kurzweiliger und rasanter Roman, der auf beeindruckende Art Realität und Fiktion zusammenfügt und am Ende ziemlich unvorhergesehen ausgeht, da Dan Brown es versteht, Nebelkerzen zu werfen und den wahren Hauptschuldigen effektiv bis fast vor Schluss zu verschleiern. Nur wer auf den Punkt genau liest und richtig kombiniert, dem fallen inmitten der Story schon einige Sachen ins Auge, die auf den wahren Initiator dieser von Morden durchzogenen wilden Hatz durch Rom hinweisen. Nebenbei lernt man sogar eine ganze Menge Wissenswertes über (Kunst-)Geschichte.

Dank der flüssigen Erzählweise des Autors fällt es leicht das – zugegeben – etwas dickere Buch komplett durchzuziehen. Das Teil und auch sein Nachfolger „Sakrileg“ gehören endlich verfilmt – es ist eine Schande, dass sich dafür noch kein Filmemacher ereifert hat, denn die beiden um Dr. Robert Langdon gesponnenen Geschichten haben das Potenzial zu richtigen Blockbustern. Wobei ich „Illuminati“ noch als einen Tick besser und origineller empfinde. Klare Lesempfehlung für (noch nicht-)Freunde des intelligenten Thrillers.

http://www.danbrown.com

Peter Bergh – Die satanische Ferse. Bd.1: Zur Psychopathologie des Islamfaschismus und seiner deutschen Freunde

Diese macht er an einer von ihm so genannten „Vierer-Bande“ fest – den Juden, den Christen, den Mohammedanern und den Kommunisten. Zuerst aufgetreten waren solche Zwangsneurotiker in der Person Echnatons, der in Ägypten den Glauben für den alleinigen Gott einführte. Eine Ungeheuerlichkeit, die nicht lange geduldet wurde. Alle nachfolgenden monotheistischen Religionsgründer brauchen ein Feindbild, den Teufelsglauben, und sind im Grunde pathologisch krank und gefährlich. In ihrem kranken Glauben ziehen sie sogar den Tod dem Leben vor. Auch teilen monotheistische Religionen die Macht ihres Gottes mit keiner weiblichen Gottheit, und dieser war auch niemals irgendjemandes göttlicher Gemahl oder Geliebter. Dass jegliche weibliche Symbolik für Gott fehlt ist das Charakteristikum für Judentum, Christentum und Islam. Allein schon durch diese Verneinung kommt es meist auch zu sexuellen Repressionen, die in eine „allgemeine Lebensfeindschaft“ mündet, zu Gewalt führt und letztlich Kriege verursacht.

Die Lebensverneinung gipfelt dann bis ins Märtyrertum, wo der Heldentod in allen genannten Strömungen der „Vierer-Bande“ als heilige Handlung gilt. Prototyp dafür ist eigentlich Jesus Christus, der als Aufrührer letztlich freiwillig ans Kreuz gegangen ist – praktisch also Selbstmord verübt hat -, und weswegen man die Verehrung des Todes Jesus normalerweise eigentlich als „barbarisch“ einstufen sollte. Östliche Religionen blicken mit Abscheu auf eine Religion, die Leichen anbetet. Dieses barbarische Element ist nahtlos auf die schiitischen Islamisten übergegangen, die sich noch heute in blutigen Selbstgeißelungen ergehen.

Der Islam ist aufgrund seines Monotheismus nicht tolerant, entgegen dem, was christliche Theologen mittlerweile behaupten. Der Dschihad – der heilige Krieg – ruft auf, alle Ungläubigen zu vernichten. Zwar wird der Begriff hierzulande auch einfach als „Anstrengung“ statt „Krieg“ übersetzt, aber die Strophen des Koran sprechen eigentlich eine recht deutliche Sprache. Der ganze interreligiöse Dialog, der eigentlich nur zwischen den abrahamitischen Religionen geführt wird, dient hauptsächlich dazu, die Intoleranz der eigenen Religion zu vergessen bzw. wieder gutzumachen. Die Gleichberechtigung der anderen Religion anzuerkennen, ist ein absurder Widerspruch zum Anspruch der einen absoluten Wahrheit. Die abrahamitischen Religionen sind keine natürlichen Religionen, sondern allesamt Karikaturen von Religion. Eigentlich will man alle anderen bekehren und beherrschen und damit unterscheiden sie sich nicht von den kommunistischen und nationalsozialistischen Systemen. Wie primitiv muss eine Gesellschaft sein, damit man sie heute als primitiv bezeichnen darf?

Im Untertitel benutzt der Autor für seine „Vierer-Bande“ den Begriff des Faschismus, wobei er sich durchaus bewusst ist, dass seit den 68ern der Faschismusbegriff durch seine inflationäre Anwendung verhunzt wurde. Im gesellschaftlichen Regelfall handelt es sich bei diesem Totschlagwort um eine Projektion eines eigenen linksfaschistischen Charakters. Er verwendet den Begriff dennoch, weil es kaum einen besseren gibt, um die islamischen Diktaturen zu charakterisieren, aber das gilt für ihn darüber hinaus auch für alle kommunistischen und faschistischen Diktaturen und auch für das mittelalterliche Christentum. Alle waren sich in dem Willen einig, aufkommende liberale Systeme zu unterdrücken und zu vernichten. Faschistische und kommunistische totalitäre Systeme sind monotheistisch und gehören zu dieser „Bande“, weil nur die eigene Ideologie, die eigene Partei, der große Führer etc. anerkannt sind. Die Gemeinsamkeiten werden an sehr vielen historischen Beispielen detailliert deutlich gemacht.

Der Autor ist insgesamt nicht religionsfeindlich. Zwar haben, wie er beschreibt, auch vormonotheistische Religionen Gottheiten, die nicht gerade harmlos sind, aber aufgrund der dort fehlenden Vernichtungseschatologie führten diese Schatten in polytheistischen Religionen zu keinen tief gehenden Traumatisierungen und exorbitanten Teufelsängsten und damit auch nicht zu Massenvernichtungen. Diese Religionsformen als primitiv abzuurteilen, ist eine Diffamierung der Monotheisten. Es gibt keine Völker, seien sie noch so primitiv, ohne Religion und Magie. Aber es gibt auch keine Naturvölker ohne wissenschaftliche Einstellung oder Wissenschaft, obwohl man ihnen diese Fähigkeit nur allzu gerne abspricht. Und im Vergleich zu den Verfolgungs- und Vernichtungsorgien der monotheistisch-pathologischen Paranoiker erscheint der Zauber- und Hexenglaube so genannter primitiver Kulturen und der europäischen Volkskultur geradezu harmlos. Und auch in den anderen heutigen Religionen der Welt – ob Hinduismus, Buddhismus oder Daoismus – findet Bergh nichts von dem monotheistischen Wahn und führt auf, weswegen diese Religionen über tatsächliche Ethik verfügen und der individuellen Entwicklung der Persönlichkeit nur dienlich sein können.

Ein gesundes Verhalten sieht er in der Fähigkeit lachen zu können, denn das ist etwas, was den engstirnigen Monotheisten völlig fremd ist. Also warten wir ab, bleiben wir trotz der herrschenden Weltbürgerkriegszustände geduldig und lachen darüber, solange uns das möglich bleibt.

Taschenbuch: 381 Seiten

Jordan, Robert – Jagd beginnt, Die (Das Rad der Zeit 2 – Das Original)

Teil 1: [„Die Suche nach dem Auge der Welt“ 700

Zusammen mehr als 1500 Seiten „Rad der Zeit“ liegen hinter mir, den dritten Band habe ich auch schon halb durch, mal sehen, ob ich mich noch erinnern kann, was mir Robert Jordan im zweiten Buch so alles zugemutet hat.

Also, am Ende des ersten Bandes hat der Protagonist Rand das erste Mal so richtig mit Magie um sich geschmissen, das Auge der Welt und die Zukunft der Menschheit gerettet, das „Horn von Valere“ gefunden, mit dem man alle Helden der Vergangenheit von den Toten auferstehen und für sich kämpfen lassen kann, und ist dann mit seinen Freunden und Gefährten in die Grenzfestung Fal Dara gezogen.

Hier befindet er sich jetzt zu Beginn von „The Great Hunt“ immer noch, trainiert tüchtig den Schwertkampf, und hofft, dass keiner gemerkt hat, dass er die größte Menge magischer Energie seit 1000 Jahren kanalisiert hat.

Natürlich ist das illusorisch, längst vermutet jeder, auf den es ankommt, dass Rand die Reinkarnation des „Drachen“ ist, der einst die Welt zerstörte, der „Wiedergeborene Drache“. Prompt taucht auch die Herrscherin der weiblichen Magier mitsamt einem Hofstaat von |Aes Sedai| und den dazugehörigen Wächtern auf, aber statt dass ihm das Hirn ausgebrannt wird, wird ihm ein eigens angefertigtes Banner mit einem goldenen Drachen darauf in die Hand gedrückt und er mit seinen Freunden auf die Jagd nach dem „Horn von Valere“ geschickt.

… Moment, das „Horn von Valere“ hat er doch erst gerade …

Richtig, aber die Kreaturen des Dunkels haben es wieder gestohlen, zusammen mit dem verfluchten Dolch seines Freundes Mat, also geht es auf zur „Großen Jagd“, gleichzeitig mit Tausenden von abenteuerhungrigen Kriegern, die ebenfalls das Horn suchen, ohne zu wissen, dass es bereits gefunden worden war. Denn die Prophezeiungen sagen, dass der Tag des Endkampfes zwischen Gut und Böse naht, und dort muss das Horn geblasen werden …

Diese Prophezeiungen und diese Träume … ich hasse so etwas!!! Wenn der Autor die Handlung vorwärts treiben oder ziemlich unlogisch kippen will, flickt er einen Traum ein, der die benötigten Informationen liefert, oder die sonst so schweigsame Magierin, Aes Sedai Moiraine, rückt wieder ein Stückchen Prophezeiung raus, und schon rennen alle los. Das reicht dann wieder für 100 Seiten, bis der nächste Traum oder das nächste Stück Prophezeiung die Handlung wieder weiterpuscht!

Na ja, man kann nicht alles haben. Wenigstens sind die Seiten dazwischen spannend geschrieben.

Rand ist weiterhin naiv und ziemlich blauäugig, stolpert durch Runensteine in andere Welten (plötzlich scheint auch jeder darüber Bescheid zu wissen!), stiehlt den bösen Trollocks wieder die Kiste mit dem Horn und dem Dolch und trifft auf die schönste junge Frau der Welt (Jungs, wenn die schönste Frau der Welt an einem schlaksigen, rothaarigen 17-jährigen Jungen Interesse zeigt, will sie sicher etwas anderes, als er denkt! Merkt euch das für die geeignete Gelegenheit!).

Gerade als sich die Lage wieder zu entspannen scheint, wird ihm ein weiteres Mal von den dunklen Kreaturen das Horn gestohlen und die Jagd kann weiter gehen.

Hier setzen jetzt weitere Handlungsstränge ein. Man erfährt einiges über den weiteren Lebensweg eines Schiffskapitäns aus dem ersten Band, Bayle Domon, den es in die Gegend von Tomans Head verschlägt, wo sich die nächste große Gefahr für die Welt breit macht: Eine Invasion von der anderen Seite des Meeres, die Seanchan! Scheinbar unbesiegbar, mit Horden von Kriegern, Kampf-Magierinnen und Monstern, haben diese dort bereits einen großen Brückenkopf ausgebaut.

Mit ihnen bekommt es der Rest der Protagonisten zu tun, die Mädchen, die zur Ausbildung nach Tar Valon, der Feste der Magierinnen (Aes Sedai) gereist sind. Nachdem man viel über das Leben dort und über die Ausbildung zu einer Aes Sedai gelernt hat, werden sie nämlich von einer „schwarzen“ Magierin entführt und den Seanchan als Sklavinnen übergeben. Auch das „Horn von Valere“ ist inzwischen in deren Hände geraten, und eine Legion der „Weißmäntel“ hat es zusätzlich in die Gegend verschlagen.

Beim folgenden großen Showdown wird das Horn geblasen, werden die toten Helden beschworen, das Drachenbanner entrollt, Weißmäntel und Seanchan vernichtet, der „Wiedergeborene Drache“ proklamiert und dem bösen Widersacher Ba’alzamon eine – scheinbar – vernichtende Niederlage beigebracht.

Man sieht, das Glossar wächst, die Handlungsstränge fächern sich auf, kein Ende ist in Sicht. Die Gefahren werden größer, immer neue und gefährlichere Kreaturen des Bösen tauchen auf, trauen kann man sowieso niemandem mehr, da „Schattenfreunde“, die korrumpierten Schergen des Bösen, bis in die höchsten Ämter vorgedrungen sind – das enthält viel Stoff für weitere Bücher (und die gibt es ja schon massig!).

Durch die Einführung verschiedener Handlungsstränge und weiterer Protagonisten gewinnt die Geschichte an Farbe. Das Tempo wechselt immer wieder, die eigentliche Hauptperson Rand tritt langsam in den Hintergrund, während die vorher eher blassen Mädchen an Substanz gewinnen.

Jordan schafft es, den Leser bei der Stange zu halten. Seien die Bücher auch noch so dick (bei der früheren deutschen Ausgabe sind sie in zwei bis vier (!) Teile zerrissen worden!), und ein Ende nicht absehbar, irgendwie möchte man doch wissen, wie es weitergeht. Inzwischen schreibt er seit vierzehn Jahren an der Saga, und seit vierzehn Jahren halten ihm die Fans die Treue.

Deutsche RdZ-Seiten:

http://www.radderzeit.de/

http://www.dasradderzeit.de/

Offizielle |The Wheel of Time|-Seite:

http://www.tor.com/jordan/

_[Dr. Gert Vogel]http://home2.vr-web.de/~gert.vogel/index.htm _

Jürgen Müller (Hg.) – Filme der 60er

Jonathan Latimer – Der enthauptete Großonkel

Jonathan Latimer – Der enthauptete Großonkel weiterlesen

Trimondi, Victor / Trimondi, Victoria – Hitler – Buddha – Krishna. Eine unheilige Allianz vom Dritten Reich bis heute

Ein weiteres Buch zur rechten Szene und ihrer Verflechtung mit dem Spirituell-Religiösen. Ernst genommen zu werden scheint es nach den Berichten aus jenen Lagern, die eine Einschätzung erlauben, erstaunlicherweise eher nicht. Nach dem Tag des Erscheinens brachte die BILD-Zeitung eine halbseitige „War Hitler Buddhist?“-Schlagzeile mit Fotos und dementierte das auch gleich mit einer Befragung des Hitler-Biografen Joachim C. Fest. Die linke Tageszeitung „Taz“, von der man hätte eher annehmen können, dass sie auf das Buch eingehen würde, hatte nur wenige abfällige Sätze dafür übrig und ordnete die Neuerscheinung als „Gurke des Tages“ ein. Damit machen es sich beide Lager allerdings zu leicht.

Die Trimondis, ein Pseudonym für den ehemaligen linken |Trikont|-Verleger Herbert Röttgen und seine Frau Marianna Röttgen, gehören nicht zu den niveaulosen Enthüllungsautoren, von denen man die Plattitüden und schlechten Recherchen sonst so kennt. Dies zeigten sie bereits in ihrem ersten ebenso umstrittenen Buch „Der Schatten des Dalai Lama“ über ähnliche Verstrickungen und „wahre“ Absichten des tibetischen Buddhismus. Natürlich wäre es ein Leichtes, dieses Werk abzutun, indem man oberflächlich auf einige Unwesentlichheiten eingeht; z. B. steht natürlich am Rande impliziert auch, dass alle Vegetarier, alle Bergsteiger potenziell für den Faschismus gefährdet seien und auch, dass wohl alle Nazis, die ihre Partei ernst nahmen, die Bhagavadgita in der Tasche ständig mit sich trugen. Das ist natürlich ziemlich platt.

Aber solche Plattheiten treten in den sonst mehrheitlich tiefgründigeren Recherchen in den Hintergrund. Was die beiden da an neuen Informationen bieten, hat es bisher in solcher Form noch nicht gegeben. Es ist hochinteressant, sich damit zu beschäftigen. Nach Ansicht der Autoren beruhte der Nationalsozialismus im Inneren auf einer neuen Religion, die nicht, wie immer noch behauptet wird (und was derjenige, der sich intensiver damit befasst, auch weiß), auf heidnischem Germanentum beruhte, aber auch nicht (was man eigentlich vermuten sollte) auf der christlichen Kultur und einer Kollaboration mit dem katholischen Vatikan, sondern er orientierte sich an den asiatischen Religionen und drückte dies auch in einer sehr intensiven Zusammenarbeit mit den dortigen spirituellen Kräften aus. Basis dabei ist der gemeinsame Ursprung der arischen Kultur im japanischen Zen, indischen Yoga-Disziplinen, dem japanischen Samurai, den Kriegerlehren der Bhagavadgita, der indischen Kastenlehre und ihren Göttern.

Ich halte das dennoch für überzogene Paranoia, zumindest was da alles so über die NS-Zeit vor 1945 aufgedeckt wird. Natürlich ist das überaus interessant zu lesen: über das Denken Heinrich Himmlers, die ganzen führenden Kräfte im SS-Ahnenerbe und ihr Umfeld und welche Kontakte sie zu den genannten asiatischen Traditionen pflegten. Aber es stellt sich – wie auch heute noch (man gerät ganz schnell ins diffamierende Fahrwasser) – doch die Frage, wie man sich überhaupt solchen Unterstellungen entziehen könnte. Jeder Mensch, der einigermaßen weltoffen und interessiert ist an den Dingen, die so geschehen, wird in seinem Leben immer alles Mögliche mal lesen, Kontakte haben, da man ja kommuniziert, und ein solches Leben dauert nun einmal recht lange und danach ist sehr viel rekonstruierbar, das dann auch glaubwürdig und beweisfähig genug erscheint. Um sich vor solcher Diffamierung zu schützen, müsste man wohl schon, autistisch entfernt von der Welt, sein Leben lang sprachlos einsam in einem Zimmer verbringen. Dies betrifft jetzt nur die Fakten, die da geboten werden, und ist nicht in dem Sinne angedacht, Faschisten im Nachhinein reinzuwaschen. Wobei auch diese einzelnen Strömungen natürlich sehr differenziert zu beurteilen wären, was aber – wenn es in anderer Weise geschieht als in der Zuordnung der Röttgens – auch heute noch in Deutschland ein Tabubruch wäre und einen Skandal darstellte, der unter Umständen sogar strafrechtliche Konsequenzen haben dürfte.

Was für die Zeit der „Neuen Rechten“ und ihren Allianzen für die Zeit nach 1945 bis heute dargestellt wird, hat natürlich anderen überprüfbaren Gehalt. Die „Stars“ – ich scheue mich nicht, das so zu nennen, weil es auch entsprechend rüberkommt, wenn halt auch eher als „Anti-Stars“ – sind da vor allem Savitri Devi (die Prophetin Hitlers), Miguel Serrano (Esoterischer Hitlerismus), Rudolf J. Mund, Wilhelm Landig und seit kurzem auch richtig legendär das „Multi-Talent“ Jan van Helsing. Über Shoko Asahara und den in Deutschland tätigen Dänen Ole Nydahl geht es dann direkt bis zum Dalai Lama und setzt an das vorherige Enthüllungsbuch der Röttgens nahtlos an.

Teilweise haben die Röttgens in ihrer Ansicht natürlich vollkommen Recht, was die richtig „fiesen“ Machenschaften angeht. Man kann sich schon streiten, ob Asahara nicht ein Opfer von Geheimdienstpolitik gewesen sein könnte, wie es Verschwörungstheoretiker verbreiten und vehement gegendiskutieren, dass van Helsing ein lieber, weltoffener, hochspiritueller Neuling in der Szene ist, der keinesfalls zum rechten Faschismus zu zählen wäre und auch, dass es dieses weltweit umspannte hochgefährliche Neonazi-Netzwerk der „Schwarzen Sonne“ überhaupt nicht gibt, sondern dass das nur eine merkwürdig gut laufende Merchandising-Kiste ist, mit deren tieferen Inhalten sich eine Auseinandersetzung durchaus lohnt. Man kann den Autoren in anderen Fällen auch vollkommen zustimmen, z. B. in der Beurteilung des militaristischen, ausländer- und frauenfeindlichen Ole Nydahls, der aufgrund seines persönlichen Charakters darüber hinaus aber sicherlich auch zu keiner übergeordneten Neonaziorganisation gehören dürfte. Das tut aber alles nichts wirklich zur Sache. Es geht um etwas anderes, denn politisch gesehen scheint das Buch, wie anfangs erwähnt, überraschenderweise nicht ernst genommen zu werden.

Worum es eigentlich geht, ist die tiefe Enttäuschung und Wut, die die Röttgens über ihren eigenen Werdegang verspüren. Mit diesem Werk sind sie endlich zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Zu linker revolutionärer Politik, gut gemeint und im Sinne des gesunden Menschenverstandes der Bevölkerung dieses Planeten. Das waren sie in den 68ern und sie hatten damals den führenden linken |Trikont|-Verlag, der Ende der 70er und in den 80er Jahren einen tiefen Wandel zur Esoterik vollzog und fortan als |Trikont-Dianus| Flagge zeigte. Dies war eigentlich auch ein nachvollziehbarer und notwendiger Schritt, der sich nicht wirklich von den ursprünglichen Idealen unterschied, aber spirituelle Ökologie, Naturverbundenheit und alte Traditionen in Deutschland aufleben ließ. Bücher über indianische Traditionen und deren Visionen machten den Schwerpunkt aus, der Bioregionalismus wurde etabliert, die Schamanen entdeckt, die „Wiederverzauberung der Welt“ propagiert und diese Aktivitäten machten es tatsächlich erst möglich, dass diese ganze Bewegung danach überhaupt erst in den größeren Verlagen kommerzialisiert werden konnte. Ein großes Verdienst der Röttgens. Sie veranstalteten Keltenkongresse und Begegnungen zwischen Tibets Dalai Lama und Hopi-Indianern.

Durch den Dalai Lama aber, für den sie einen Großteil des Managements erledigten, bevor dieser überhaupt irgendwann mal so bekannt war, dass er den Friedensnobelpreis erhielt und der tibetische Buddhismus so richtig „in“ wurde, wurden sie aber rigoros „entzaubert“. Und das ist die eigentlich Krux an der ganzen Geschichte. Was sie da zu sehen bekamen, ließ ihr Weltbild, in das sie so verliebt waren und an das sie so sehr glaubten, völlig zusammenbrechen. So etwas tut nicht gut, aber die Röttgens sind zu gut, als dass sie es dabei belassen würden. Mit ihnen muss man anders umgehen, denn sie verfügen über Kraft, Intellekt, Wissen und immer noch ungebrochene Visionen, die sich aus dieser persönlich erlebten Enttäuschung in Wut und leider auch in projektiv übersteigerte Paranoia umwandelte. Sie klären jetzt auf und glauben völlig an das, was sie entdeckt zu haben meinen. Das wird zu einer fanatischen Lebensaufgabe. Und Krieger genug sind sie selber, auch wenn sie das als faschistisch in anderen entdecken und sich sicherlich so im eigenen Spiegel längst nicht ansehen werden.

Das Spiel „Alle gegen alle“ ist eine traurige Erscheinung der gegenwärtigen Zeit. Der Ausweg daraus verlangt einfach eine Rückkehr zum Vertrauen, zur Kommunikation untereinander. Es gibt doch nicht wirklich die Bösewichte, aber wenn man sich in Lager positioniert, dann ist Reden miteinander weniger angesagt. Klar ist das verständlich, auf Enttäuschung folgen Traumata und nach der Traumatisierung gibt es kein Vertrauen mehr. Nur noch Misstrauen. Sicher gibt es Faschismus und menschenverachtende Kräfte und Interessen. Aber nicht auf solch breit angelegter Linie. Stattdessen Verwirrung, die sich verbreitet und Faschisten erschafft, auch dort, wo gar keine gewesen waren, hätte man nur miteinander geredet. Und dass das Ganze eigentlich auch für Röttgens eine Attraktion ist, dass sie an diese ganze Magie und Mystik glauben – nur jetzt eben wieder auf der anderen Seite stehen – zeigt sich z. B. daran, dass sie (wo sie doch das ganze Kalachakra als Kriegsszenario sehen und nicht als Friedensabsicht) am Ende des Buches feststellend darauf hinweisen, dass doch im World Trade Center und gleich daneben – zweimal also – ein Kalachakra-Yantra installiert gewesen sei und dieses dort auch zelebriert wurde. Dass das nicht schützte, sondern zerstörte, dient ihnen als Beweis ihres Glaubens, dass es nichts Friedensbringendes sei, sondern sich die dämonischen, zerstörerischen Resultate letztlich auch darin ausdrücken. So weit ist es gekommen.

Es kann alles durchaus sein, muss aber auch nicht. Das ganze Buch entspricht dieser Aussage, die der Dalai Lama auch gern auf Fragen antwortet, was sie neben vielem anderen so furchtbar an ihm nervt. Das Buch sollte man nicht abtun und verwerfen. Es ist hochinteressant und lesenswert und auch die Autoren sollte man nicht zu schnell in ein Lager stecken. Sie sind durchaus niveauvoll, glauben an ihre „Mission“ und sind noch nicht so verbohrt, dass man nicht mehr kommunizieren könnte. Und Kommunikation tut immer allen gut.

Dean R. Koontz – Nackte Angst / Phantom

Gardner, Erle Stanley – Furien im Finstern

Bertha Cool, schwergewichtige Chefin einer kleinen Detektei, ist noch missgestimmter als üblich. Ihr Partner Donald Lam hat sie versetzt – so sieht Berta das – und sich der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika angeschlossen: Die Welt befindet sich in diesem Jahr 1942 im Krieg, und Lam will seine Bürgerpflicht erfüllen.

Für solchen Idealismus hat Berta Cool kein Verständnis. Sie muss feststellen, wie sehr ihr der gewitzte Lam im Geschäft fehlt. Ihrer Geldgier tut dies keinen Abbruch, aber sie sieht sich gezwungen, jetzt wieder selbst auf der Straße Detektivarbeit zu leisten. Schlimmer noch: Der aktuelle Auftrag, der zunächst nach leicht verdientem Lohn aussah, übersteigt womöglich Bertas kriminalistische Fähigkeiten!

Der blinde Straßenhändler Rodney Kosling hat sie engagiert. Ihm ist ein merkwürdiger Unfall aufgefallen: Josephine Dell, eine junge Frau, mit der er regelmäßig an seinem Stand zu plaudern pflegte, wurde von einem Wagen angefahren und vom Unfallfahrer mitgenommen. Seitdem ist sie verschwunden. Kosling macht sich Sorgen und möchte die Frau suchen lassen.

Menschenfreunde sind Berta stets verdächtig. Trotzdem übernimmt sie den Fall, der sich rasch als heikel entpuppt. Zwar findet sie Josephine Dell, aber viel interessanter findet sie den plötzlichen Tod des alten Harlow Milbers. Der war Josephines Arbeitgeber und außerdem schwer reich. Er hinterlässt ein seltsames Testament, das seine Haushälterin und deren Familie begünstigt. Milbers einziger Verwandter, sein Neffe Christopher, ist darüber wenig erfreut. Ist das Testament gefälscht? Wenn Berta dies nachweisen kann, winkt ihr ein hohe „Gewinnbeteiligung“!

Aber es ist wie verhext: Was Berta auch einfädelt, es geht schief. Ständig stolpert sie über den undurchsichtigen Versicherungsbetrüger Jerry Bollman – und schließlich über dessen Leiche. Für den misstrauischen Polizisten Sellers ist Berta die Hauptverdächtige. Ihre Bemühungen, sich zu rehabilitieren und trotzdem ihren finanziellen Schnitt zu machen, setzen eine verhängnisvolle Kette kriminalistischer Verwicklungen in Gang, die Wahrheit und Lüge immer fester verstricken, bis Berta sich in diesem Netz unrettbar zu verstricken droht …